|

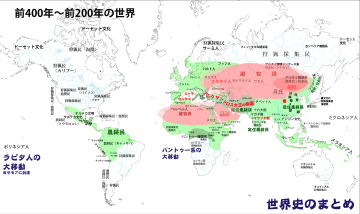

ユーラシア大陸・アフリカ大陸北部では、定住民・遊動民の交流を背景に、両者の活動地域の間を中心に広域国家(古代帝国)がつくられていく。

サハラ以南のアフリカ大陸では、農耕・牧畜民の拡大が続く。

南北アメリカ大陸では、中央アメリカと南アメリカのアンデスに、新たな担い手による都市文明が成長する。

時代のまとめ

(1) ユーラシア

定住民と遊動民の交流を背景に、より広域な国家(古代帝国)が形成されていく。

中央ユーラシアでは西からスキタイ人,サルマタイ人,サカ人,月氏が、遊牧を営む諸民族を政治的に統合する。

中央ユーラシア東部のモンゴル高原ではアルタイ諸語系の遊牧民が、東アジアの黄河・長江流域の諸侯と、内陸乾燥地帯のオアシス都市をめぐり対立しつつ、交易関係を結んでいる。

モンゴル高原を中心に遊牧民を政治的に統一した匈奴は、前209年に〈冒頓単于〉の下で最盛期を迎える。東アジアの黄河・長江流域の定住民による秦(前221~前206)や前漢(前202~後8)と対立し、内陸乾燥地帯のオアシス都市をめぐり対立しつつ、交易関係を結ぶ。

ヨーロッパでは〈アレクサンドロス〉大王(位前336~前323)が、西アジアのアケメネス朝(前550~前330)を領土に加える帝国を建設し、東西交易が活性化。大王の滅亡後は、西アジアから中央ユーラシア中央部にかけてギリシア文化が拡大する。

南アジアでは、〈アレクサンドロス〉大王の遠征の刺激を受け、マウリヤ朝(前321?~前185?)が北インドからデカン高原にかけてを統一。

〈アレクサンドロス〉の後継国家として、エジプトのプトレマイオス朝(前305~前30)と、セレウコス朝シリア(前312~前63)、遊牧民パルティア人がイラン高原を支配したアルサケス朝パルティア(前247?~後224)が有力となる。

ヨーロッパではオリエントに古代帝国が栄える中、イタリア半島の都市国家ローマが成長し、交易をめぐりカルタゴと抗争する。

(2) アフリカ

アフリカ北部では西からベルベル人やリブ人が遊牧生活を送り、通商国家カルタゴが、ナイル川流域の政権(メロエやエジプトを支配したアケメネス朝やアレクサンドロスの大帝国)と共存・競合関係にある。

アラビア半島では、南西部において農牧業・商業で栄えたシバ王国が、アラビア半島の遊牧民と共存・競合関係にある。

(3) 南北アメリカ

中央アメリカのオルメカ文化の諸都市が放棄され、代わってメキシコ高原南部のサポテカ文化や、マヤ文明が成長する。

南アメリカのアンデス地方中央部では高地のチャビン文化のほかに、沿岸部の定住集落も盛んになる。

(4) オセアニア

ラピタ人の移動は、サモア周辺で一旦止まっている。

○前400年~前200年のアメリカ 北アメリカ

北アメリカの北部には,パレオエスキモーが,カリブーを狩猟採集し,アザラシ・セイウチ・クジラなどを取り,イグルーという氷や雪でつくった住居に住み,犬ぞりや石製のランプ皿を製作するドーセット文化を生み出しました。彼らは,こんにち北アメリカ北部に分布するエスキモー民族の祖先です。モンゴロイド人種であり,日本人によく似ています。

現在のエスキモー民族は,イヌイット系とユピック系に分かれ,アラスカにはイヌイット系のイヌピアット人と,イヌイット系ではないユピック人が分布しています。北アメリカ大陸北部とグリーンランドにはイヌイット系の民族が分布していますが,グリーンランドのイヌイットは自分たちのことを「カラーリット」と呼んでいます。

北アメリカの各地では、パレオ=インディアン(古インディアン)が、狩猟・漁労のほかに農耕を営んでいました。

北東部の森林地帯では,アルゴンキアン語族(アルゴンキン人,オタワ人,オジブワ人,ミクマク人)と,イロクォア語族(ヒューロン人,モホーク人,セントローレンス=イロクォア人)が分布しています。

○前400年~前200年のアメリカ 中央アメリカ

◆メキシコ湾岸のオルメカ文明の諸都市は放棄される

メキシコ湾岸のオルメカ文化の都市ラ=ベンタは前400年に放棄されています。ただ「放棄」が何を意味するのかをめぐっては、支配者の交替も含め多説あります。

西部のトレス=サポテスの繁栄は続き、後期オルメカ文化ともいわれます(注)。

(注)芝崎みゆき『古代マヤ・アステカ不可思議大全』草思社、2010、p.38。

◆マヤ地域では都市文明が発達している

中央アメリカのマヤ地域(現在のメキシコ南東部,ベリーズ,グアテマラ)では、都市文明が発達しています。

紀元後250年までのマヤ文明は先古典期(注1)に分類されます。

神殿ピラミッドが建設され、石の土台の上にA形に石を積み上げてアーチのような構造をほどこす疑似アーチという技法が用いられました (注2)。

マヤ中部のエル=ミラドール(前400~後150)はこのころ大都市となり、“ジャングルの中の巨大なピラミッド”というマヤ文明のイメージは、このあたりから来ています。

(注1)木村尚三郎編『世界史資料・上』東京法令出版,1977,p.75。

(注2)実松克義『マヤ文明: 文化の根源としての時間思想と民族の歴史』現代書館、2016、p.23。

この時期のマヤ文明は、先古典期に区分され(前2000年~前250)、さらに以下のように細かく分けられます。

・先古典期 前期:前2000年~前1000 メキシコ~グアテマラの太平洋岸ソコヌスコからグアテマラ北部のペテン地域~ベリーズにかけて、小規模な祭祀センターや都市が形成。

・先古典期 中期:前1000年~前300年:祭祀センターや都市が大規模化

・先古典期 後期:前300年~後250年:先古典期の「ピーク

◆メキシコ南部のオアハカ盆地では都市文明が発達する

メキシコ中央高原とマヤ地域の間に位置するオアハカ盆地で,前500年~前300年頃に大規模な神殿が作られるようになっています。

担い手はサポテカ人で中心都市はモンテ=アルバン,テオティワカン文化やマヤ文明の影響がみられます。このサポテカ文明は,紀元後750年まで続きます。

◆メキシコ高原中央部では農耕集落のほか都市が発達する

アメリカ大陸原産【セH11】のトウモロコシの農耕地帯であったメキシコ高原では、ティオティワカンに農耕集落ができます。

その50km南のクィクィルコには都市が繁栄します(注)。

(注)芝崎みゆき『古代マヤ・アステカ不可思議大全』草思社、2010、p.50。

○前600年~前400年のアメリカ カリブ海

カリブ海…現在の①キューバ,②ジャマイカ,③バハマ,④ハイチ,⑤ドミニカ共和国,⑤アメリカ領プエルトリコ,⑥アメリカ・イギリス領ヴァージン諸島,イギリス領アンギラ島,⑦セントクリストファー=ネイビス,⑧アンティグア=バーブーダ,⑨イギリス領モンサラット島,フランス領グアドループ島,⑩ドミニカ国,⑪フランス領マルティニーク島,⑫セントルシア,⑬セントビンセント及びグレナディーン諸島,⑭バルバドス,⑮グレナダ,⑯トリニダード=トバゴ,⑰オランダ領ボネール島・キュラソー島・アルバ島

○前400年~前200年のアメリカ 南アメリカ

チャビン文化が衰え、パラカス文化が栄える

南アメリカのアンデス地方の中央部の山地に、都市チャビン=デ=ワンタルが前1000年頃から栄えていましたが、前300年頃に衰えます。

アンデス地方の南海岸に、パラカス文化(前400~前200)が栄えます。この担い手はナスカ文化と同じです。

アマゾン川流域には定住農耕地域も

アマゾン川流域(アマゾニア)では前350年頃に,熱帯のやせた赤土(ラトソル)を木炭や有機物を混ぜることで改善し,黒い土(テラブレタ)を開発していたことがわかっています(注)。

(注)デヴィッド・クリスチャン,長沼毅監修『ビッグヒストリー われわれはどこから来て,どこへ行くのか――宇宙開闢から138億年の「人間」史』明石書店,2016年,pp.240-241。

ラピタ人(注)の拡大は,引き続きサモアで一旦止まっています。

(注)ラピタ人とは,ラピタ土器(Lapita ware)を特徴とする文化で,メラネシアの東部を中心に分布します。ラピタはニューカレドニア島西岸の地名からとられ,幾何学的な文様が特徴で,土には砂や貝が混ぜられました。

○前400年~前200年の中央ユーラシア 西部

スキタイは黒海を通じて地中海と交易する

前4世紀後半~前3世紀初めの後期スキタイ時代のスキタイ人は、黒海沿岸のギリシア植民市オルビアやパンティカパイオンを通じて、ギリシアの物産(陶器、貴金属、オリーブ、ワイン)を受け取り、畜産物等と交換していました。ギリシア文化の影響も受けるようになり、金製品の装飾には人物表現もみられるようになります(注)。

(注)藤川繁彦『中央ユーラシアの考古学』同成社、1999、p.222,224。

また、前4世紀頃に遊牧民サルマタイ人の活動が活発化します。

彼らは中央・北カザフまたはアラル海沿岸から南ウラル地方にかけて移動し、そこで先行するサウロマタイ文化(前7世紀~前4世紀)と融合。言語的にはスキタイ人と同じイラン系で、のちのアラン人に近いです(注)。彼らの祖先は,伝説の女戦士集団である「アマゾン」とスキタイの青年との間から生まれたとされています。

槍を持った重装騎兵は,同時期のアルシャク(アルサケス)朝パルティアからの影響を受けていると考えられます。

前2世紀には,彼らはドニエプル川【慶文H30】流域からスキタイ人を追い出しています。

(注)サルマタイはのちに、アオルソイ、シラケス、王族サルマタイ、ロークソラノイ、イアジュゲス、アランに分かれます。藤川繁彦『中央ユーラシアの考古学』同成社、1999、p.243。

なお、サウロマタイは、西部カザフ、ウラル南部、ヴォルガ下流、北カフカス、ドン川下流地方で活動した、スキタイに似るイラン系の騎馬遊牧民。女性の社会的地位が高く、ギリシアの〈ヘロドトス〉はスキタイ人と「アマゾン」が結婚して生まれたとされます。

アケメネス朝が前330年に〈アレクサンドロス大王〉により滅ぼされると,〈アレクサンドロス〉は「アジアの君主」と称して,北インドにわたる広大な領土を支配しました。彼はアム川をわたりソグディアナを支配しましたが,シル川の北の遊牧民勢力(サカ人)を前にして,これ以上の遠征を断念し,バビロンに引き返し,〈大王〉は前323に病死しました。〈大王〉の死後,武将〈セレウコス〉が後を継ぎましたが,北インドはガンジス川の勢力マウリヤ朝に奪われ,アム川上流では前255年頃にバクトリア王国(前255頃~前145頃) 【セH18マウリヤ朝に滅ぼされていない】が自立しました。バクトリア地方は農耕がさかんで,〈アレクサンドロス〉の建設したギリシア人の植民都市の交易活動も盛んでした。

また,前3世紀半ばには,カスピ海の東南部で遊牧を営んでいたアルシャク(アルサケス)朝パルティアの〈アルサケス〉兄弟が,セレウコス朝から自立。中国の文献で「安息」【セH27】と出てくるのは,このことです。アルシャク(アルサケス)朝パルティアは急拡大し,〈ミトラダテス2世〉(位123~前87)のときには,メソポタミアからインダス川方面に至る大帝国となりました。

○前400年~前200年の中央ユーラシア 中央部

アム川よりも東のバルハシ湖周辺には,イラン系のサカ人(サカイ)が活動しています。〈ヘロドトス〉はスキタイ人のことだとし,後漢の〈班固〉は『漢書』で「塞」と記しましたが,詳しい実態はわかっていません。

○前400年~前200年の中央ユーラシア 東部

モンゴル高原の方面では,イラン系とみられる月氏【セH19時期】の勢力が強力でした。

○400年~前200年の中央ユーラシア 北部

なお,ユーラシア大陸北西部の北極圏ではフィン=ウゴル語派系の民族が,北東部では,古シベリア諸語系の民族が,寒冷な気候に適応した狩猟採集生活を送っていました。

○前400年~前200年のアジア 東北アジア・東アジア

中国東北部の黒竜江(アムール川)流域では,アルタイ諸語に属するツングース語族系の農耕・牧畜民が分布しています。

さらに北部には古シベリア諸語系の民族が分布。

ベーリング海峡近くには,グリーンランドにまでつながるドーセット文化(前800~1000(注)/1300年)の担い手が生活しています。

中国の東北部には前3世紀頃から扶余(扶余;扶餘;プヨ;ふよ)人が活動しています。彼らは朝鮮半島東部の濊(わい)人であるという説もありますが,定かではありません。

(注)ジョン・ヘイウッド,蔵持不三也監訳『世界の民族・国家興亡歴史地図年表』柊風舎,2010,p.88

○前400年~前200年のアジア 東アジア

東アジア…現在の①日本,②台湾(注),③中華人民共和国,④モンゴル,⑤朝鮮民主主義人民共和国,⑥大韓民国

・前400年~前200年のアジア 東アジア 現③中華人民共和国

◆宗族(そうぞく)を中心とした社会が崩れ,戦国時代が始まる

春秋時代の終わり頃から鉄製農具【東京H9[3]】【セH6】が普及し,牛耕【東京H9[3]】が普及したので農業の生産高がアップします【セH29試行 時期(グラフ問題)】。宗族(そうぞく)ごとにまとまっていた氏族共同体によって経営されていた農地も,小家族により経営されるようになり小規模な農民が増えていきました。余剰生産物が増えるとともに,商工業もさかんになり出します。犂(すき)の形をした布貨(ふか) 【セH10図版の判別「五銖銭」とのひっかけ。黄河中流域の諸国で使用されたか問う(正しい)】【セH14時期(秦代ではない),セH22交鈔ではない,セH25】,刀貨(とうか) 【セH10図版の判別。戦国時代に入ると使用されなくなったわけではない】,円銭・タカラガイの形をした蟻鼻銭(ぎびせん) 【セH10図版の判別。戦国時代の楚で使用されたか問う(正しい)】,円銭(えんせん)といったさまざまな形の青銅貨幣【セH2時期(春秋・戦国時代か)】も用いられました。

宗族を中心とする氏族共同体が崩れると,実力本位の価値観が高まり,従来のように身分を大切にする考え方が薄れ,ときに下剋上(げこくじょう)を唱える者も現れました。

かつてはもっとも忠実な周の諸侯であった晋(しん,?~前369)が,前453年に家臣の韓(かん)氏【京都H21[2]秦の東方の国を答える】,魏(ぎ)氏【京都H21[2]趙の南方の国を答える】,趙(ちょう)氏にのっとられて3つに分裂し,戦国時代と呼ばれる時代が始まりました。周王の権威などどうでもよいと考える諸侯が現れるようになり,「戦国の七雄(せんごくのしちゆう)」【東京H18[3] 燕・斉・楚・秦・韓・魏・趙から3つ選ぶ】【セH17藩鎮ではない】と一くくりにされる有力国家が,たがいに富国強兵を推進して相争う時代がやってくるのです。山東半島【セH15】を拠点とした斉【セH15山東半島を拠点としたのは趙ではない】の臨淄(りんし),現在の北京周辺の燕(えん)は遼東半島方面に郡を置き,防備を固めています。西方の辺境の秦(しん)はのちに中国を統一する勢力に発展します。南方の辺境には楚(そ)が強大化しています。諸国は長城という防壁を築いて,騎馬遊牧民の進入に備えました。

各国は積極的に有能な人材を集めようとしたため,さまざまな思想家(諸子百家)が登場します。有名どころは〈孔子〉(前552?前551?~前479)のはじめた儒家(礼(れい)や仁(じん)を重んじれば国はおさまるという思想を唱えた派)でした。氏族共同体の崩壊にともない,新たに「孝」(こう,親によく従うこと)や,「悌」(てい)(兄や年長者によく従うこと)といった家族道徳【セH15】をしっかりし,礼楽(儀式と音楽)をしっかり行うことで,個人→家族→国がしっかりおさまるのだ(「修身斉家治国平天下」(しゅうしんせいかちこくへいてんか,『礼記』の言葉))と説きました。儒家は,死後の魂や鬼(鬼神)を信じず,神秘的な考えを疑う“ドライ”な面も持ち合わせています。

儒家の「礼」は目上の人(親や兄など)を敬う心ですが,それは人為的な考え方にすぎず,ありのままに自然の道理(法則)に従ったほうがよい(無為自然(むいしぜん)【セH16孟子ではない】)と考えたのが,〈老子〉(実在は不明)・〈莊子〉(生没年不詳,戦国時代中期)の道家です。

一方,まごころを家族だけに注ぐのは,心が狭い。誰に対しても愛を注ぐべきだと主張した〈墨子〉(生没年不詳)による墨家(ぼっか) 【追H9孟子とのひっかけ】でした

また,儒家の説は直接の弟子の次の世代になると,さらに新たな要素も加わって発展していきました。例えば,〈孟子〉(もうし,前372?~前289) 【追H9兼愛・非攻を説いていない・「法による統治,信賞必罰,君主権の強化」を唱えていない】【セH16】は,人には生まれながらにして仁(じん)や礼が備わっていると考える性善説【追H9「本性は悪」という説ではない】【セH16】をとりました。

それに対して,〈孔子〉の有力な弟子(孔門十哲)の一人である〈子夏〉(前507?~前420?)の門弟である〈李悝〉(生没年不詳)は,成文法をまとめた『法経』六篇をあらわし,刑法を制定することによる社会改革をめざします(注)。彼の影響を受けて〈荀子〉(じゅんし,生没年不詳。前4世紀末?生まれ) 【追H9孟子とのひっかけ】は性悪説(人間は外部からの強制力がなければ悪いほうに流れてしまうという考え)【追H9性善説ではない】をとり,礼を国家の統治原理としつつ,法による支配の重要性を説きました。

〈李悝〉の法は,秦で〈商鞅〉(しょうおう,?~前338) 【セH12始皇帝の政策顧問ではない】【セH14時期(秦代),セH16内容,セH17時期】によって九篇の律として実践され,秦は強国にのし上がります。この改革を変法(へんぽう)【セH17時期】といい,法の専門家グループは法家【東京H16[3]】【セH17墨家とのひっかけ】と呼ばれるようになります。〈商鞅〉の律は,のちに漢の律,唐の律に受け継がれるので重要です(注)。

法家の思想はのち〈韓非〉(かんぴ,?~前234),〈李斯〉(りし,?~前210) 【セH12始皇帝の政策顧問。商鞅とのひっかけ】【セH25荀子ではない】に受け継がれていきます。「法の規制によって国を強くしよう」という考え方です。法家の思想は,氏族共同体が崩れ小家族を単位とする小農民が増加する中で,君主が一方的に強い権力を発動して官僚や軍を用いて領域内の人々を支配するためには都合のよいものでした。

(注)貝塚茂樹『中国の歴史 上』岩波書店,1964,p.116

ほかにも以下のような人たちがいます。

・「孫氏の兵法」で知られる兵家の〈孫武〉(そんぶ,春秋時代)。

・戦国時代の斉で活動し,陰陽五行説【セH16】により天体の運行と人間生活が関係していると説いた〈鄒淵〉(すうえん)

【セH16孟子ではない】ら陰陽家(いんようか)。

・農業を国家の基本とする農家。

・〈蘇秦〉・〈張儀〉らの縦横家(じゅうおうか)。合従策(六国が組んで秦に対抗!)by〈蘇秦〉と連衡策(秦と各国に個別に和平を結ばせよう)by〈張儀〉。(#覚え方 “がっそう・れんちょう”)

・「白馬は馬にあらず」で有名な,論理学の名家。

・さまざまな説をに合わせた雑家(秦の〈呂不韋〉(?~前235)や前漢の〈劉安〉(『淮南子』(えなんじ))が代表)

これらが,後世の歴史家により「諸子百家」に分類されています。

なお,〈屈原〉(前340~前278頃) 【セH3長恨歌の作者ではない】によって『楚辞』【セH14『詩経』とのひっかけ】という情感豊かな詩歌集がつくられたのは,戦国時代の楚です。王族だった彼は,縦横家の〈張儀〉(?~前309)の連衡策を怪しんで,「それは間違いだ。秦に対抗すべきだ」と〈懐王〉(かいおう,在位前329~前299)に進言しましたが,受け入れられず,国を憂えて汨羅川(べきらがわ)に入って自死します。結果的に〈懐王〉は秦の〈張儀〉の作戦にまんまとはまり,秦で幽閉されて死去しました。

◆騎馬遊牧民の戦法を導入した秦は,法家を導入して中国(黄河・長江流域)を初統一する

戦国の七雄の一つで諸国のうちもっとも西方に位置していた秦は,縦横家をブレーンに採用し,外交戦略と軍備増強によって,燕・斉・楚・魏・趙・韓をつぎつぎに倒していきます。

前4世紀中頃には,従来の戦車にかわって,数万人規模の歩兵が戦場に用いられるようになっていました。前5世紀~前4世紀頃から,騎馬文化の影響を受けた【セH12黒海北方の草原地帯で栄えた騎馬文化の影響を受けたか問う】匈奴(注) 【セH3遊牧民であるか問う】や東胡につながる遊牧民が,モンゴル高原から南下するようになり,遊牧民の騎馬技術を習得するようになります。例えば,趙は〈武霊王〉(位前325~前298)のときに,騎馬遊牧民匈奴に学び「胡服騎射」を取り入れました。

一方,北方の各国は騎馬遊牧民【追H30ウズベク人ではない】の進入に備え,長城【追H30】と呼ばれる防壁を建設しました。

また,前4世紀前半には〈孝公〉に仕えた宰相〈商鞅〉(しょうおう,前390?~前338)が,法家の思想を実践して厳しい刑罰をともなう「変法」(へんぽう)を行いました。「信賞必罰」を基本とする法家の思想は,君主が一方的に強い権力を発動して官僚や軍を用いて領域内の人々を支配するためには都合のよいものでした。

(注) 彼らの主たる舞台であるモンゴル高原は,内陸アジアの北部を東西にのびるステップの東半分を占めます。モンゴル高原の南北の境界付近には,やや湿潤な森林ステップ(山の北斜面に発達する森林と,日当たりの良い南斜面や平坦地に発達する草原が,混在する植生)が分布し,その内部には純ステップ,その内部には沙漠性ステップが分布します。

森林ステップは水資源と草木が豊かなため家畜を飼育でき,森林の野獣も利用できるほか防衛もしやすく,しばしば強大な遊牧国家の根拠地となったのは,この地域です(匈奴,鮮卑拓跋部,突厥,ウイグル,契丹,モンゴルなど)。 吉田順一「6 遊牧民にとっての自然の領有」板垣雄三ほか編『歴史における自然』(シリーズ世界史への問い1)岩波書店,1989年,pp.176-178。

寒さで積雪が多かったり,夏に暑く悪虫が発生したりする場所もみられます。〈ルブルック〉のフランス王〈ルイ9世〉への報告には,「〔夏に〕水のない牧地は,冬に雪があるとき牧地として使う。雪が水として彼らの役に立つからである」という記述がみられます(吉田順一「6 遊牧民にとっての自然の領有」板垣雄三ほか編『シリーズ世界史への問い1 歴史における自然』(岩波書店,1989年),p.179)。

同じ場所にとどまると,家畜の糞尿による駐営地の汚染や伝染病の流行などにより,生活環境が悪化する場合もあります。遊牧民は季節的な移動の他に,適宜よりよい牧地・駐営地を求め,非季節移動を数回繰り返すのです(吉田順一「6 遊牧民にとっての自然の領有」板垣雄三ほか編『シリーズ世界史への問い1 歴史における自然』(岩波書店,1989年),p.182)。

遊牧の単位は,一つの家族または複数の家族からなる拡大家族であることが多く,生活空間は自然環境に規定された伝統的な季節的牧地とそれを結ぶ移動経路から成っており,この空間(縄張り)への他の集団の移動は,容認できぬ侵害となりました。

のちに登場するモンゴル族の場合,馬以外の家畜も合わせて飼育されました。駄獣交通となる馬や,肉(乳)と毛(フェルト)を得ることのできる羊以外にも,森林ステップでは牛が,沙漠性ステップや沙漠ではラクダ・山羊が,山岳地帯では粗食に耐える山羊が合わせて飼育されました。森林ステップの遊牧単位は,協同で畜群の管理を任せ合い,羊・山羊の群れ,馬の群れ,牛の群れの三つを個別に放牧管理をしてきましたが,何の囲いもない牧地で群れを掌握するために去勢技術が発達していったのです。ゲームでは家畜の繁殖を特に表すことをはしませんでしたが,一定の群れを維持していくためには,去勢を前提とした自然の牧地での群れの管理という面が必要であることも知っておくとよいでしょう(吉田順一,上掲書,pp.184-187)。

前349年に晋が断絶すると,どの諸侯を霸者にするかをめぐり対立が勃発します。魏は周に霸者になりたいと迫りましたが,韓は周と結んで秦の〈孝公〉を霸者にさせました。そこで魏は周王朝を倒そうとしましたが,斉によって敗れます。その後,秦の〈恵文王〉(位前338~311)は「周王」を称したものの斉・魏が干渉したためあきらめ,前325年におとなしく「秦王」を名乗ります。

秦だけでなく,楚,斉,趙も,黄河中流域の中原(ちゅうげん)の外部で成長した国家でした。こうなってしまうと,「中原の支配権を獲得した霸者が,諸侯をまとめて外部勢力を倒し,周王をお助けする」という秩序は,もはや崩壊です。魏の人の〈張儀〉(?~前310)は6国の諸侯と秦が個別に同盟を組むことを説きました(連衡策)。周の人の〈蘇秦〉(?~前284?) は6国の諸侯が同盟を組んで秦に対抗しようとしました(合従策)。

前3世紀中頃秦の国内は,〈呂不韋〉(りょふい,?~前235)という男が,〈荘襄王〉(そうじょうおう,在位 前250~前247)を王の位につけて操り人形にし,黒幕として権力を握っている状態でした。しかし,その〈呂不韋〉をスキャンダルから追い出したのは,〈荘襄王〉の息子〈政〉でした。実は,呂不韋は政の実の父ではないかという話もあります(#漫画 〈原泰久〉『キングダム』)。

〈政〉【セH6】は,前221年に咸陽【京都H21[2]】を都として中国を統一すると,「王」や「天子」という従来あった称号では満足せず,「皇帝」【セH6周の封建制・漢によって用いられるようになったのではない】という称号を採用し,〈始皇帝〉【セH3中国を統一した時期に封建制が始まったわけではない,セH12大運河は建設させていない】と名乗りました(前211~216, 映画「始皇帝暗殺」(1998中国・日本・フランス)は始皇帝暗殺未遂事件を描きました)。

なぜ「皇帝」という称号をつくったのかについては異論もありますが,皇帝とは「煌々(こうこう)たる上帝(中国で信仰されていた宇宙神)」のことであり,天の命令を受ける「天子」では満足しなかったと考えられます(注) 【セH6殷の君主の称号ではない】。

(注)西嶋定生『中国古代国家と東アジア世界』東京大学出版会,1983。「天子」の称号は漢の時代に儒家の影響を受けて復活します。「皇帝」は臣下である王侯向けに用いられ,「天子」は天地鬼神(死者の霊魂と天地の神霊)と国外の諸国や蛮夷(ばんい,漢民族以外の民族)に対して用いられた称号であったとされます。ですから「天子」の称号は,今後東アジアが中国の君主によって結び付けられていく際に,重要な象徴となっていきます。

彼は諸国で異なる基準を採用していた度量衡を統一し【セH19武帝ではない】,貨幣も半両銭【セH10図版(始皇帝がこれにより全国の貨幣を統一しようとしたか問う),セH12始皇帝の政策か問う,セH12始皇帝の政策か問う】【セH22五銖銭ではない】【セH24】(注)に統一,漢字【東京H28[1]指定語句】も統一して小篆(しょうてん)という書体をつくらせました【共通一次 平1:春秋戦国時代に国により文字の形に違いがあったか問う】。

国古代史家)の解説を引きます。

(注)「ただし,ここで勘違いしてはならないのは,当時の国家(とくに戦国秦)が,必ずしも民の生活のために半両銭体制を施行したわけではない点である。むしろそれは,「国家の,国家による,国家のための貨幣」だった。すなわち,単一の銭が下々に行きわたれば,国家の収支決済は楽になる。それによって民間の物資を買い上げ,大きな利益もあげられる。だから戦国秦は,すでに穀物・黄金・布・青銅塊などが貨幣として流通していた戦国時代に,わざわざ銭を鋳造し,それを貨幣のリストに加えた。…中略…こうして半両銭は,国家による支払い(官吏・兵士への給与支払など)や,国家への支払(罰金や納税)などに頻繁に用いられた。」柿沼陽平『中国古代の貨幣――お金をめぐる人びとと暮らし

(歴史文化ライブラリー) 』吉川弘文館,2015年,p.57。

しかし,その一方で,半両銭以降,秦漢帝国は中国世界の貨幣を完全に統一していたわけでもありません。半両銭だけでなく,《穀物・黄金・布・青銅塊》などの複数の貨幣が競合し,地域により多様な貨幣システムが併存していました。また,人々のコミュニケーションの手段も,貨幣だけでなく爵位や徳行,互酬的な原理など,極めて多様でした。上掲書で柿沼氏は,理想論を展開するわけではないとは前置きしつつ,少なくとも漢帝国が,《それらの組み合わせを上手に運営し,社会システムの系統的な危険(リスク)を,ある程度縮減(ヘッジ)できていたようにみえる》と論じています。

郡県制【セH3漢の高祖の制定ではない,セH12郡県制ではない】【追H21秦代か問う】を施行して,役人を中央から地方に派遣し,法家を採用しました【セH13法家を弾圧していない】。

さらに『史記』によると,「詩書を焚(や)いて,術士を阬(あなうめ)にした」とあります。「術士」とは〈始皇帝〉に「不老不死になれる」といって金をだましとった方士という人々を指していて,「自分に逆らうと,こんな目にあう」ということを示すために,思想書を焼き反対派を虐殺しました。このときに儒家も弾圧にあったので【セH13儒家を擁護していない】,〈始皇帝〉が亡くなった後,「自分たちだけが狙われて,さんざんな目にあった」というストーリーに変わり,後世に伝わったとみられます(焚書・坑儒) 【共通一次 平1:漢字の略字化運動ではない】【セH23前漢ではない,H29曹操が行ったわけではない】。

さらに,前5世紀~前4世紀から南下を始めた匈奴【セH12「黒海北方の草原地帯で栄えた騎馬文化」の影響を受けたか問う】【セH13吐蕃ではない】や東胡の進出にも対処して,戦国時代に各国が建設していた長城を修築しました【セH13】(注)。現在の万里の長城は,のちに明(1368~1644) 【セH9】の皇帝が修復させたものです。

(注)長城は〈始皇帝〉以前から各国が遊牧民の進出を防ぐ目的で建設していました。阪倉篤秀『長城の中国史 中華VS.遊牧 六千キロの攻防』2004、講談社。

彼は前220年から滅ぼした6か国を含む地方を渡り歩き,前219年には泰山(たいざん)で天と地に自分が支配者になったことを報告する封禅(ほうぜん)という儀式をおこないます。さらに,不老長寿を願う儀式も行い,服用した水銀が体調に影響を与えたともいわれます。

しかし秦の厳しい負担(戦争や土木作業)に耐えかねた農民【セH14】の反乱(陳勝【東京H28[3]】・呉広の乱【セH4紅巾の乱とのひっかけ】【セH22・H27,セH30漢ではない】)がきっかけで,たったの15年で滅びます。彼らのスローガンは「王侯将相いずくんぞ種(家柄)あらんや」(王・貴族・将軍・官僚の何が偉いんだ!)です【慶文H30李自成の乱のスローガンではない】。

宮殿の阿房宮の火は3ヶ月燃え続け,墓地の驪山陵に副葬された品々は30万人で1ヶ月運んでも終わらなかったほどだといいます。〈始皇帝の陵墓〉近くからは,兵馬俑(へいばよう) 【セH9[20]図版・南越国王・漢の武帝・唐の玄宗の陵墓の附属施設ではない】【セH24,H28】というテラコッタでできた多数の等身大の軍人・家畜像が埋葬されているのが発見されています。

こうして秦は滅亡しますが,英語のチャイナもフランス語のシィンも,秦が語源です。

なお『史記』によれば,〈始皇帝〉に命じられた〈徐福〉(実在か不明)という人物が不老不死の霊薬を求めて東に旅立ったが,結局出港はせずまんまと援助金をだまし取ったとされています。日本や朝鮮王朝では,この〈徐福〉が実際に来航したとする伝説が広く残されています(徐福伝説)。

◆秦の滅亡後の抗争の末,〈劉邦〉が漢王朝を樹立した

前漢の建国期には,いまだ諸王の権限は強かった

反乱勢力のうち,〈項羽〉(こうう,前232~前202) 【セH21】と〈劉邦〉(りゅうほう,前247~前195) 【セH21】が,協力して秦の残存勢力を滅ぼしました。

当初は楚王の〈項羽〉が強い勢力を持っていましたが,部下の諸侯からの不満が高まり,その諸侯らを率いた庶民出身の〈劉邦〉との一騎打ちに発展。前202年に「四面楚歌」の故事で有名な垓下(がいか)の戦いで〈項羽〉を敗死させた〈劉邦〉が,〈高祖〉(位 前202~前195)として皇帝の位につきました【セH29試行 年代「前202年」(グラフ問題)】。

国号は漢,都は長安【セH21】です。漢は途中で一度滅び,復活するので,前半の漢を前漢,後半を後漢といって区別します。

〈高祖〉は自分の側についた勢力(「劉邦集団」(注1))に対し,その功績に応じてふさわしい地位を与えました。一方,優れた将軍として“国士無双”と称された部下(〈韓信〉(?~前196))のように,左遷された者もいます。

さらに,「劉」氏ではない諸王の削減に力をさき,晩年には特に広大な領地をもっていた楚,梁,淮南の3王を廃して代わりに「劉」氏の王を置いています。こうして長沙以外の王はとりつぶされ,「劉」氏の王は独自に官僚機構・軍隊を任され,のちに半ば“独立王国”化していくことになります(注2)。

(注1)福永善隆「前漢前半期,劉邦集団における人格的結合の形成」『鹿大史学』64・65巻,p.11~p.22,2018.3。

(注2)寺田隆信『物語中国の歴史―文明史的序説』中公新書,1997,p.62~63

・前400年~前200年のアジア 東アジア 現⑤・⑥朝鮮半島

衛氏朝鮮が建国された

中国が戦国時代(前403~前221)に突入していたことの朝鮮半島では,朝鮮人の間に首長(しゅちょう)が出現して各地でまとまりをみせていました。燕(えん,前323に王号を称し,前222年に秦に滅ぼされます)は東方からの異民族の進出に備え長城を建設し,朝鮮半島の人々と交易を行っていました。朝鮮半島の政権が,中国の歴史書の伝える「箕子朝鮮」(きしちょうせん)であったかどうかは定かではありません。箕子朝鮮というのは,『史記』や『漢書』といった中国の歴史書の中に「殷が滅んだときに〈箕子〉(きし)という中国人が朝鮮に逃げて儒学を伝え,のちに前漢の〈武帝〉が冊封した」という話に基づくものであり,歴史的な裏付けはありません。

前221年に中国を秦が統一すると〈蒙恬〉が遼東半島方面に遠征し,朝鮮半島の政権を服属させたとのことです。この地域には戦乱を避けた亡命漢人も多く居住しており,〈衛満〉(えいまん)は斉(せい)や燕(えん)の人々をまとめ上げて漢に対する反乱を起こし,王険城(平壌)を首都とし衛氏朝鮮を建国しました。言い伝えによると,先ほどの箕子朝鮮はこのときに〈衛満〉によって滅ぼされたといいます。衛氏朝鮮は朝鮮半島の臨屯(イムドゥン;りんとん),真番(チンバン;しんばん)を支配下に起き拡大していきます。

○前400年~前200年のアジア 東南アジア

この時期の東南アジア大陸部では,稲作による定住農耕が発展し,社会がさらに発展していきました。

北ヴェトナムでは,前4世紀頃から,雲南(うんなん)地方と北ヴェトナムにドンソン文化【セH21】という青銅器・鉄器文化が生まれました。雲南地方の文化が,メコン川を通じて北ヴェトナムに伝わったと見られます。

ドンソン文化に特徴的な独特な形をしている銅鼓【セH21図が出題】は,祭りや威信財として使われたと見られます。威信財というのは,みんなを「すごい」と思わせることのできる物のこと。持ち主は,それによって人々に権威をアピールしたのです。スマトラ島やジャワ島など,島しょ部(ユーラシア大陸以外の東南アジアのこと)でも見つかっています。

北ヴェトナムでは,前257年に甌雒(アウラック)国が文郎国を併合したという伝説がありますが定かではありません。ハノイ近くにその首都の遺跡が残されています。

しかし,この頃から,中国の進出が始まりました。前214年に秦が今の広州に南海郡,ヴェトナム北部に象(しょう)郡,内陸に桂林郡を設置しました。しかし,秦が滅びると,前203年に南海郡の軍人の〈趙佗〉(ちょうだ,在位前203~前137)が桂林郡(けいりんぐん)と象郡(しょうぐん)を合わせて南越国【京都H21[2]】【追H20滅ぼした人を問う】を建てました。このとき,北ヴェトナムの甌雒(アウラック)国は滅ぼされました。その後,前漢の〈高祖〉により,〈趙佗〉は南越王として認められています。

東南アジアの島しょ部では,だんだんと交易活動が盛んになってきます。島しょ部に青銅器文化が伝わったのは,おそらく前3世紀頃です。ドンソン文化の特徴をもつ銅鼓は,スマトラ島やジャワ島でも見つかっています。前3世紀から後2世紀にかけて,フィリピンからヴェトナム,タイランド湾にかけてはチャム人がサーフィン文化を生み出し(サーフィンはヴェトナム中部の地名),交易活動を行っていたとみられます。サーフィンとは「波乗り」のことではなく,中部ヴェトナムの地名です。

○前400年~前200年のアジア 南アジア

南アジア…現在の①ブータン,②バングラデシュ,③スリランカ,④モルディブ,⑤インド,⑥パキスタン,⑦ネパール

・前400~前200年のアジア 南アジア 現③スリランカ

スリランカ中央部には、シンハラ人の国家であるアヌラーダプラ王国(前437~後1007)が栄えています。

・前400年~前200年のアジア 南アジア 現②バングラデシュ、⑤インド、パキスタン

ガンジス川流域のマガダ国は,前4世紀半に始められたナンダ朝のときにさらに強大化し,デカン高原東北部のカリンガにも遠征していました。

そんな中,〈アレクサンドロス大王〉(位 前336~前323)が西北インドに進入し,インダス川を渡ると,十六大国の一つガンダーラ国を滅ぼしてしまいます。〈大王〉は部下の反対により,それ以上の進軍を諦めて帰ってしまうのですが,その混乱のさなかでパータリプトラを倒して,王位に就いたのはナンダ朝マガダ国の武将である〈チャンドラグプタ〉(位前317~前293?)【セH9[12]アショーカではない】 です。彼は,混乱状態にあったインダス川流域を征服し,ガンジス川流域とインダス川流域を史上始めて統一しマウリヤ朝【セH18バクトリアを滅ぼしていない】を建国し,都をパータリプトラ【セH16フランス植民地ではなかった,セH21ムガル帝国の都ではない,H30地図が問われた】に置きました。

彼はインダス川上流に,60万ともいわれる圧倒的な兵力で向かいます。すでに〈アレクサンドロス大王〉は亡くなっており,ディアドコイ(後継者)である〈セレウコス1世〉(位 前305~前281)が前312年に建国したセレウコス朝が,インダス川に慌てて向かいました。結局マウリヤ朝の勝利に終わりました。

このときの協定では,マウリヤ朝は象を500頭セレウコス朝に渡し,セレウコス朝はガンダーラなどをマウリヤ朝に割譲したといわれています。

さて,〈チャンドラグプタ〉(?~前298?,在位 前317~前298) 【セH9[12]アショーカではない】は,ギリシア語の記録にはサンドロコットスという名前で登場します。だいぶ印象が変わりますが,どちらもインド=ヨーロッパ語形の言葉ですね。チャンドラとはインドの「月の神」のことで,ろうそくという意味もあります。チャンドラとキャンドルという言葉,なんとなく似ていますよね。彼はじつはシュードラ(奴隷)階級出身といわれますが,これはバラモン教以外の宗教を優遇したため,彼を低く見る言い伝えが残ったとも考えられます。彼の宰相〈カウティリヤ〉(前350~前283)は,政治についての『実理論』が有名です。

マウリヤ朝の最盛期は〈チャンドラグプタ〉の孫〈アショーカ王〉(位 前268~前232頃) 【セH4アショーカ王のころには仏像は製作されていない,セH9[12]】【セH15ダルマに基づく政治を目指したかを問う,セH17中国から仏教が伝わったわけではない,セH21玄奘の訪問先ではない,H25】のときです。99人の異母兄を殺して王に就任したともいわれています。ローマが第二次ポエニ戦争をしていたころ,インドでもやはり領土拡大の戦争の真っ最中で,〈アショーカ王〉はデカン高原北東部のカリンガ国と戦争して,多大な犠牲を払ってこれを征服し,間接統治をしました。こうして,南端をのぞく全インドの支配が確立されたのです。少なくとも4つの州が置かれ,マウリヤ家の王子が太守として派遣されました。

〈アショーカ王〉はこの戦争後,仏教【セH25】の教えに耳を傾けるようになり,その影響を大きく受けるようになります。『阿育王経』によれば,8つに分けて治められていたブッダの遺骨(仏舎利)を取り出して,あたらしくストゥーパ(仏塔)を建てて,84,000に分けたといわれます(そんなに分けられるんでしょうか…)。また,第三回仏典結集【セH4仏典結集か問う】を開催させたり,王子〈マヒンダ〉(前3世紀頃)をセイロン島(現在のスリランカ)に派遣し,シンハラ王国(前5世紀?~1815)の王も仏教を信仰するようになりました【セH4多くの布教師を周辺の国々に派遣したか問う】。

今後セイロン島【セH4「スリランカ」】は上座仏教【セH4「上座部仏教(小乗仏教)」】の中心地となっていき,【セH16大乗仏教ではない】のちに東南アジアの大陸部(ビルマ【セH4】やタイ【セH4】)に広まっていきます。

〈アショーカ王〉は,仏教に基づきながらも宗派を超えた倫理である法(ダルマ【セH15】)を発布して,各地に建てた柱や国境付近の岩壁に,ブラーフミー文字やアラム文字,ギリシア文字で彫らせました。それぞれ,石柱碑【セH9[12]図版 チャンドラグプタ,アレクサンドロス,カニシカ王によるものではない】(柱頭にライオン像のあるものはインドの1ルピー札のデザインになっています),磨崖碑といいます。ダルマとは,「生き物を殺してはいけません。父母に従いなさい。僧侶やバラモンを尊敬しなさい。年上の人や師を尊敬しなさい」などという“不戦主義”がその内容です。なお,ブラーフミー文字は,現在のインドの文字の多くやチベット文字【セH9】【セH15図版・インドの文字を基につくられたかを問う】,東南アジアの文字(ミャンマー(ビルマ)文字【セH15図版(解答には不要)】,タイ文字【セH15図版(解答には不要)】,ラーオ文字【セH15図版(解答には不要)】,クメール文字【セH15図版(解答には不要)】)に影響を与えています。

十六大国の戦乱,そして領土拡大戦争が終わり,世の中に秩序をもたらすには,「道徳」(人間として守るべきこと)が必要だと考えたのですね。厳しい決まり(法)を,広い領域内の人々に武力によって無理やり守らせるよりも,コストがかからないとの判断もあったでしょう。

〈アショーカ〉王のダルマの精神は,「チャクラ(法輪)」というシンボルによって表され,各地に建てた石柱碑の柱頭に彫られました。現在のインドの国旗の中央部に描かれています。

マウリヤ朝は137年続きましたが,〈アショーカ〉王の死後に分裂し,前180年頃滅亡しました。「頃」が多いのは,インドには歴史書が少なく,バラモンの伝承や外国人の記録を基に推定するしかないからです。

インド南端に近い地域では,〈アショーカ〉王の碑文によると,前3世紀にチョーラ,パーンディヤ,ケーララなどのタミル人による王国がありました。

○前400年~前200年のアジア 西アジア

この時期には〈アレクサンドロス〉大王の東方遠征を受け,アケメネス朝ペルシアは滅亡しました。

アルメニア高地(ティグリス川とユーフラテス川の源流地帯)も,〈アレクサンドロス〉大王の支配下となっています。

しかし,大王が急死するとその帝国はたちまち分裂し,後継者(ディアドコイ)たちによって,

・メソポタミアとイラン高原の大部分にセレウコス朝シリア【セH4】【セH18時期】【立教文H28記】

・エジプトにはプトレマイオス朝エジプト【セH4】【東京H18[3]】

・マケドニアにはアンティゴノス朝マケドニア【セH4セレウコス朝・プトレマイオス朝と合わせヘレニズム3王国というか問う】が建国されました。

アルメニア高地(ティグリス川とユーフラテス川の源流地帯)は,セレウコス朝シリアの支配下に入ります。

セレウコス朝シリアからは,前247年頃アルシャク(アルサケス)朝パルティア(前247?~228) 【東京H14[3]】【セH4王の道を整備していない】【セH18大秦国王安敦と無関係,セH24チャンパーではない,セH27】【セA H30モンゴル高原ではない】が自立しました。アルシャク(アルサケス)朝パルティアは,〈アルサケス〉(ギリシア語ではアルサケース,中国では安息と音写,前247~前211)によってカスピ海南岸のパルティア地方から発祥しました。はじめはヘレニズム文化を受け入れましたが,のちにパルティアの独自の文化を発展させていきました。パルティア人の馬にまたがり,後ろに退却しながら弓を射るスタイルを,ローマ人は“パルティアン=ショット”と呼び恐れました。

ローマと隣接していることから,ローマ帝国【セH22アンティゴノス朝ではない】とメソポタミアやアルメニアをめぐって争い,東西の中継貿易で栄えました。パルティア人の側の史料にとぼしく,研究者は同時代のローマの歴史書を手がかりに王名をたどっています。都はティグリス川【京都H22[2]】【早政H30】河畔,現在のバグダードの南東にあったクテシフォン【京都H22[2]問題文】【東京H14[3]アクスム王国と同じくインド洋で活動し,インドの物産や中国から運ばれてくる絹の購入を巡って競い合ったアジアの国の首都を答える】【セH27,セH30】【早政H30問題文】に置いています。

アラビア半島ではアラブ人が遊牧生活を送っており,半島南部には『旧約聖書』に現れるシバ王国のことではないかとされることもあるサバア王国や,やハドラマウト王国などが紅海を挟んだアフリカ,アラビア半島の北のペルシア湾方面との中継交易によって栄えていました。

○前400年~前200年のアフリカ 東アフリカ

東アフリカには,エチオピア高地に農牧民が,ヴィクトリア湖周辺にはコイサン諸語系の牧畜民,その北の草原や沼沢にはナイロート系の牧畜民が生活していました。

○前400年~前200年のアフリカ 南アフリカ・西アフリカ

バントゥー系の大移動,ヴィクトリア湖方面へ

西アフリカの現在のカメルーンでは,前3世紀に使用された鉄器が発見されています。

前1000年頃より現在のカメルーン付近から移動を開始したバントゥー系の住民は,東西のルートに分かれて,中央アフリカ・東アフリカ・南アフリカ方面へ南下していました。

西バントゥーは西アフリカ原産のアブラヤシ(デーツという甘い果実をつけます)とともに,前300年までにはコンゴ盆地の熱帯雨林地帯を通って,赤道をまたいでザイール川を南に超えました。東バントゥーは,前300年までには,コンゴ盆地の熱帯雨林の北縁をなぞるように東に進み,東アフリカのヴィクトリア湖の西部に到達しました。彼らはモロコシ(ソルガム)や,シコクビエやトウジンビエといった雑穀の農耕を行いました。

このように,バントゥー系民族の大移動は,中央・東・南アフリカの社会に大きな影響を与えました。

南アフリカでは,コイサン諸語系部族が狩猟採集生活を行っています。

○前400年~前200年のアフリカ 中央アフリカ

中央アフリカにはピグミー系の狩猟民族が先に住んでいましたが,バントゥー系住民と,相互に依存しあう交易関係を築き上げました。また,南アフリカで狩猟採集生活をしていたコイサン諸語系住民は乾燥地域に移動を迫られましたが,バントゥー系住民との住み分けに成功していた地域もあります。

○前400年~前200年のアフリカ 北アフリカ

北アフリカの遊牧民は,地中海岸・ナイル河畔と共存・競合

北アフリカでは,現在のモロッコからリビアにかけての広い範囲でベルベル人のやベルベル系のガラマンテス人らの農牧民・遊牧民が生活していました。また,現在のリビアにはリブ人が農牧・遊牧をしています。

沿岸部にはセム語派のフェニキア人が現・チュニジアにあるカルタゴや,現・リビアにあるレプキス=マグナ(注1)などの都市国家を建設し,せっせと地中海交易にいそしんでいます。地中海には反時計回りの海流があって,カルタゴ人は西地中海ではカルタゴ→シチリア島西部→サルデーニャ島南部→イビサ島(銀鉱が分布(注1))→ジブラルタル海峡周辺(カデス(注1)など)→カルタゴという周航ルート,東地中海ではカルタゴ→ナイル川河口→テュロス→キプロス島→ギリシア→カルタゴというルートを確立していました(注2)。

フェニキア人は現リビアのレプキスを押さえることで,その内陸部でオリーブやナツメヤシの灌漑農耕・遊牧生活をおこなっていたガラマンテス人との交易ルートも確保します。ギリシアの歴史家〈ヘロドトス〉によれば,「アウギラ(注:ナイル川中流域から西に進んだ地点)からさらに十日進んだところに,また塩の丘があり水や実のなるココ椰子が多数あることは,他の場所と同様である。ここの住民の名はガラマンテスといい,きわめて多数の人口を有する種族で,塩の上に土を運んで種子を蒔いている」とのこと。

(注1)レプキスは前8世紀に建設されたと考えられています。カデスは,グアダルキビル川をさかのぼると銀山に到達できる港です。青木真兵「研究ノート 西方フェニキア都市レプキス・マグナとガラマンテス」『神戸山手大学紀要』14巻,p.63~73,

2012,神戸山手大学

(注2) 栗田伸子,佐藤育子『通商国家カルタゴ』講談社,2009,p.160

◆エジプトは末期王朝(前525~前332)…第27王朝~第31王朝

→ヘレニズム時代(前332~前30)…マケドニア朝~プトレマイオス朝

エジプトは,短命な政権の交替する末期王朝時代にあたり,ファラオをアケメネス朝の王がつとめ,総督が派遣され属州(サトラペイア)として支配されました。

最終的に第31王朝(前343年~前332)のときに,最後の総督が〈アレクサンドロス〉大王に戦わずして政権を譲り渡し,前332年に〈アレクサンドロス〉大王がファラオに即位しました(マケドニア朝)。

こうしてエジプトはアレクサンドロス大王の帝国の属州となりました。大王が亡くなった後,〈フィリッポス3世アリダイオス〉(前323~前317)、〈アレクサンドロス4世〉(前317~前310)が即位しますが(注1)、間もなく後継者(ディアドコイ)をめぐる内戦が勃発(ディアドコイ戦争)し,プトレマイオス朝エジプト(前306~前30)が成立しました。

プトレマイオス朝は支配の正統化を図るため,ギリシア文化やムセイオン【セH2天文学者プトレマイオスによる創設ではない】【慶文H30記】における学術研究を奨励するとともに,港湾を整備しファロスの灯台などの巨大建築物を造営しました(注2)。

(注1)エイダン・ドドソン、ディアン・ヒルトン、池田裕訳『全系図付エジプト歴代王朝史』東洋書林、2012、p.44による。古代エジプトの年代については諸説あります。

(注2)アレクサンドロス大王以後に発生した後継者戦争において,後継者将軍の権力正当化の源泉になったのは,一般兵士にとっても誇りと賞賛の源泉となった「アレクサンドロス大王とともに戦ったという経験と記憶」でした。森谷公俊「アレクサンドロス大王からヘレニズム諸王国へ」『帝国と支配』(岩波講座

世界歴史 5)岩波書店,1998年,p.128

東ヨーロッパ…現在の①ロシア連邦(旧ソ連),②エストニア,③ラトビア,④リトアニア,⑤ベラルーシ,⑥ウクライナ,⑦モルドバ

中央ヨーロッパ…現在の①ポーランド,②チェコ,③スロヴァキア,④ハンガリー,⑤オーストリア,⑥スイス,⑦ドイツ

イベリア半島…現在の①スペイン,②ポルトガル

西ヨーロッパ…現在の①イタリア,②サンマリノ,③ヴァチカン市国,④マルタ,⑤モナコ,⑥アンドラ,⑦フランス,⑧アイルランド,⑨イギリス,⑩ベルギー,⑪オランダ,⑫ルクセンブルク

北ヨーロッパ…現在の①フィンランド,②デンマーク,③アイスランド,④デンマーク領グリーンランド,フェロー諸島,⑤ノルウェー,⑥スウェーデン

この時期の西ヨーロッパでは,ライン川・ドナウ川流域にかけてケルト人と後に総称されることになるインド=ヨーロッパ語族ケルト語派の人々が広く分布していました。ケルト語派の人々は,ユーラシア大陸側のケルトと,ブリテン島(現・イギリス)と中心とする“島のケルト”に大別され,近年では両者には少なからぬ共通点があることが指摘されるようになっています。大陸ケルトのうち,現・フランス周辺の人々をガリア語を話すガリア人と総称されます。

ケルト語派の分布域の東にはインド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々,さらに東のドニエプル川までのあたりにスラヴ人が,バルカン半島西部にはイリュリア人が分布していました。いずれも複数のグループに分かれ,首長による小規模な政治的統合がすすんでいました。

イベリア半島では,南西部にイタリック語派(現在のスペイン語,フランス語,イタリア語を含むグループ)のイベリア人,北西部にケルト語派のケルティベリア人が分布していました。

イタリア半島北部にはエトルリア人の都市国家群があり,南部にはギリシア人の都市国家群がありました。中部の共和政ローマは,この時期にフェニキア人のカルタゴとポエニ戦争【東京H8[3]】【セH7】を戦い,領域を広げていきます。

○前400年~前200年の中央・東・西・北ヨーロッパ,イベリア半島

東ヨーロッパ…現在の①ロシア連邦(旧ソ連),②エストニア,③ラトビア,④リトアニア,⑤ベラルーシ,⑥ウクライナ,⑦モルドバ

中央ヨーロッパ…現在の①ポーランド,②チェコ,③スロヴァキア,④ハンガリー,⑤オーストリア,⑥スイス,⑦ドイツ

イベリア半島…現在の①スペイン,②ポルトガル

西ヨーロッパ…現在の①イタリア,②サンマリノ,③ヴァチカン市国,④マルタ,⑤モナコ,⑥アンドラ,⑦フランス,⑧アイルランド,⑨イギリス,⑩ベルギー,⑪オランダ,⑫ルクセンブルク

北ヨーロッパ…現在の①フィンランド,②デンマーク,③アイスランド,④デンマーク領グリーンランド,フェロー諸島,⑤ノルウェー,⑥スウェーデン

しかし,前8世紀頃以降,「ケルト人」と後に総称されることになるインド=ヨーロッパ語系の諸民族によって,鉄器文化であるラ=テーヌ文化が生み出されました。彼らケルト人は,イギリスや地中海沿岸とも盛んに交易を行っていたことがわかっており,鉄製武器を備えたケルト人の戦士が支配階級でした。

イベリア半島の沿岸部は,北アフリカのフェニキア人の植民市カルタゴの勢力圏に入っていました。前264~前241年のポエニ戦争【東京H8[3]】でカルタゴが共和政ローマに敗れ,シチリアを失うと,カルタゴの貴族バルカ家〈ハミルカル=バルカ〉(前275?~前228)らは,前237年にイベリア半島の拠点(カルタゴ=ノウァなど)の建設や鉱山開発に乗り出します。しかし,その息子〈ハンニバル〉【セH6時期(アウグスティヌス存命中ではない)】が第二次ポエニ戦争(前218~前201)でローマに敗北すると,イベリア半島は共和政ローマの支配下に入りました。戦争中の前205年には属州ヒスパニアが置かれ,しだいに内陸部にも進出し南部のグアダルキビール川沿いにコルドバが建設されました。

・前400年~前200年のヨーロッパ 西ヨーロッパ 現①イタリア

◆ローマがイタリア半島全域に拡大し,カルタゴからシチリア島を奪う

ラテン人(ローマ人)が西地中海に拡大する

イタリア半島中部のラテン人の都市国家ローマは,半島各地の民族と戦い同盟を結んだり,服属させたりしていきました。 ローマは征服地の民族を,一律同じ扱いにするのではなく,格差をもうけて支配しました。各都市は個別にローマと同盟を結ばされ,(1)ローマ市民権がある都市,(2)投票権はある「ラテン市民権」のある都市,(3)市民権が与えられない都市(同盟市)に分けられました。キャッチフレーズは“デヴィーデ=エトゥ=インペラ”(devide et impera)。“分割して支配せよ”です。この分割統治により,一致団結して反抗されるのを防いだのです。

戦争によって獲得した新しい土地の多くは公有地とされましたが,実際には一部の有力者が自分のものにしてしまう(占有する)例がみられるようになっていきます。彼らはそこで多数の奴隷を働かせる,ラティフンディア【セH13マニュファクチュア,イクター,コルホーズではない】を営み,収穫物をローマ内外に輸出して巨利をあげました。また,相次ぐ戦争により平民(プレブス)には大きな負担がかかり債務を負う者も発生し,貴族(パトリキ)との経済格差が開いていました。

前367年には,リキニウス=セクスティウス法【セH8平民の地位を向上させたか問う,H9これ以前にコンスル職は貴族の独占であったか問う】【セH14時期(前4世紀かを問う)】で,公有地を占有(せんゆう。事実上,自分のものにしてしまうこと)することの制限,執政官(コンスル)のうちの1名を平民(プレブス)から選ぶことが定められました。この法により土地の占有は「制限」されましたが「禁止」されたわけではなく,執政官に就任して貴族との結びつきを深めた平民(プレブス)は新貴族(ノビレス)にとして新たに土地を占有するようになっていきました。

前356年には独裁官,前351年には監察官,前337年に法務官が,平民にも就任できるようになったのですが,実際にはこれらの官職は平民身分の新貴族(ノビレス)によって支配されるようになり,事実上,平民会も元老院の“言いなり”の状態でした。そこでプレブスは「市外退去」(セケッショ)の作戦をとり,前287年に貴族(パトリキ)に対して平民会の決議が元老院【追H30平民会ではない】の承認なしにローマの国法となることが認めさせました。これを,ホルテンシウス法【セH24ギリシアではない】【セH8平民の地位を向上させたか問う】【追H21内容,H30】【立教文H28記】といいます。

このホルテンシウス法の直前,前272年にはギリシア人の植民市【セH27】(マグナ=グレキア)のあったイタリア半島南部を占領し,タレントゥム【セH16ギリシア人の植民市「タラス」だったかを問う】を獲得し,半島が統一されました。前4世紀末から建設が開始されたアッピア街道【東京H20[3]】は,さらに南のブルンディシウムまで伸びる舗装道路で,“街道の女王”とうたわれます。

貴族と平民間の身分闘争は,これで幕を閉じたようにも見えますが,実際には富裕な平民(新貴族;ノビレス)にしか執政官に就任することはできませんでした。官職は無給(給料が出ない)ですから,経済的に余裕がなければ就任は難しいのです。

さて,これからローマはいよいよ地中海への進出を本格化させ,フェニキア人を3度のポエニ戦争【東京H8[3]】【セH7】で滅ぼし,地中海を取り囲む外国領土を獲得していくことになります。

イタリア半島の外の領土を属州(プローウィンキア) 【東京H29[1]指定語句】と呼びます。広い帝国を州に分けて総督に支配させる方式は,アケメネス朝のサトラップ(太守)とよく似ています。

第一回ポエニ戦争(前264~前241)のときにカルタゴから獲得したシチリア島【セH7ガリアではない】【セH15エジプトからの獲得ではない,セH16地図・第一回ポエニ戦争後に属州とされたかを問う,セH27ブリテン島ではない】が最初の属州です。こうして得た,属州の土木事業や徴税請負人として活躍し,富裕になった新興階級をエクィテス(騎士身分)といいます。誰に徴税を任せらていたかというと,元老院議員です。元老院議員には外国との交易をしてはいけない決まりがあったため,代わりに別の人に担当させて,利益を吸い上げたのです。

ローマは第二回ポエニ戦争(前219~前201)で,スペインを本拠地とするカルタゴ人の将軍〈ハンニバル〉(前247~前183?182?)【セH30】によるイタリア進入を阻止しました。〈ハンニバル〉は象を連れたアルプス山脈越えで有名ですが,寒さや険しい斜面で兵士や象の多くが命を落とす壮絶な行軍でした。ローマ側の将軍〈大スキピオ〉(前236~前183)は〈ハンニバル〉の拠点であるスペインを攻略し,前202年にカルタゴ近郊のザマの戦いで〈ハンニバル〉を破りました。このとき,科学者〈アルキメデス〉(前287?~前212)はシチリア島のシラクサ(ローマから寝返り,カルタゴ側についていました)にいて,ローマ兵に殺されました。地面に図形を書いて円周率を求めている最中であったと伝えられています。

○前400年~前200年のバルカン半島

バルカン半島…現在の①ルーマニア,②ブルガリア,③マケドニア,④ギリシャ,⑤アルバニア,⑥コソヴォ,⑦モンテネグロ,⑧セルビア,⑨ボスニア=ヘルツェゴヴィナ,⑩クロアチア,⑪スロヴェニア

◆ギリシアの諸ポリスは衰退し,前337年に半島北部のマケドニアに支配される

〈ソクラテス〉(前470?469?~前399)の愛弟子の〈プラトン〉(前429~前347) 【セH13】が「この世に絶対的な理想があるとして,そのことを人はなぜ知ることができるのか?」という問いに対する答え(イデア論【追H9(空欄補充)】【セH13】)を展開しました。また『国家論』【セH13】において,「民衆に政治をまかせると,失敗する。選ばれた少数の徳(=良い資質。アレテーといいます)を持つ人だけに,政治を任せるべきだ」と解きました。これを,哲人政治といいます。しかし,実際には,民主主義が暴走すると衆愚政治に,哲人政治が暴走すると独裁政治に発展しがちです。どちらのほうが望ましいのかということは,この後,長い年月をかけて議論されてきましたが,西洋において必ずといって参考にされ続けたのが,〈プラトン〉の『国家論』でした。彼は,当時交易で栄えていたギリシア人の植民市〈ディオニュシオス2世〉(在位前367?~357?)に招かれて哲人政治を実践しようとしましたが,失敗しています。

〈ソクラテス〉は著述をのこしませんでしたが,〈ソクラテス〉が登場する著作を〈プラトン〉が多く残しました。

◆〈アリストテレス〉の学問研究は,オリエント周辺の学問に後世まで大きな影響を及ぼした

〈アリストテレス〉が,あらゆる知を総合する

〈プラトン〉の学園(アカデメイア【セH21リード文】。アカデミーの語源です)に入門したのが,〈アリストテレス〉(前384~前322) 【セH2,セH6ミレトスで活動したわけではない】【セH13】で,彼はとにかくオールジャンルを研究し,当時の知識の“すべて”を体系化【セH13「諸学問を体系化させた」かを問う】させたといっても過言ではありません。

代表作『形而上学』(けいじじょうがく)では,化学・物理・天文・生物に関する知識がまとめられました。

物理学では,運動には「自然的」運動と「強制的」運動があることを説明しました。

化学では,以前からギリシアの〈エンペドクレス〉(前495?~前435?)によって主張されていた空気・火・土・水の四元素説を発展させました。

天文学では,地動説(地球が宇宙の中心。のちヘレニズム時代の〈アリスタルコス〉(前310?~前230?)が否定)をとりました。ギリシア人による天文学が発展するにつれ,バビロニアの天文学は衰退していきました。

生物学では,生物は生物以外の物から自然に発生する(自然発生説。のち19世紀にフランスの〈パスツール〉が実験により否定)という考えや,すべての生命には単純な生物から複雑な生物までの序列があるという考えを主張しました。

また,演劇理論について研究した『詩学』では,人はなぜ悲劇を見ると“心が洗われる”思いをするのかについて,現代でも使われる「カタルシス」という用語で説明しています。彼はのちに,〈アレクサンドロス大王〉の少年時代の家庭教師を務めました。

その後もスパルタの独壇場というわけにはいかず,周辺のポリスがスパルタを攻撃し,アテネ(アテーナイ)も攻勢にまわったため,スパルタはアケメネス朝ペルシアと前386年に「大王の和約」を結び,小アジアのギリシア人の諸ポリスは結局ペルシアの支配下に置かれることになりました。

前4世紀中頃にはテーバイ(テーベ) 【同志社H30記】【※意外と頻度低い】が,長期にわたるスパルタの支配を脱しました。将軍〈エパメイノンダス〉(?~前362)のもとで前371年にレウクトラの戦いでスパルタを破り強大化しますが,のちアテネ(アテーナイ)も復活するなど,ポリス同士が争う中,前4世紀後半にはポリスを形成しなかった北方のギリシア人のマケドニア王国が,〈フィリッポス2世〉(位前359~前336)のもとで強大化しました。前341年には“馬を愛するトラキア人”といわれ,ギリシア人から恐れられたバルカン半島東部のトラキアを征服。

前338年にはカイロネイアの戦い【セH17アクティウム・サラミスの海戦,マラトンの戦いではない】で,テーベ(テーバイ)とアテネ(アテーナイ)の連合軍を撃破し,スパルタ以外のギリシアのポリスをコリントス同盟(ヘラス同盟) 【セH19ペロポネソス同盟とのひっかけ】としてまとめて支配します。これはどういうことかというと,各ポリスは自治を続けることができる代わりに,マケドニアの軍隊が駐留して監督し続けるというものでした。ポリスというのは,そもそも外敵の進入を防ぐために集住(シュノイキスモス)することでできたものですから,このコリントス同盟によってその大切な特徴が失われてしまったということになります。

こうしてマケドニアの〈フィリッポス2世〉はギリシアのポリスを,スパルタを除き支配することに成功しましたが,その後急死しました。

◆マケドニア王アレクサンドロスの東方遠征によりギリシア文化が東に拡大した

父の死を受け王位を継いだ〈アレクサンドロス3世〉(位前336~前323) 【セH4王の道を整備していない】は,小アジア(アナトリア半島)に向け東方遠征を開始しました(#漫画『ヒストリエ』は彼に仕えた書記を主人公としています)。

バルカン半島東部のトラキア全土を平定し小アジア(アナトリア半島)に上陸。前333年にイッソスの戦い【セH30】でアケメネス(アカイメネス)朝ペルシアの〈ダレイオス3世〉(ダーラヤワウ3世,在位前336~前330)を撃退して,エジプトを征服。さらに前331年にアルベラの戦いで,ペルシアを滅ぼしインド北西部にまで進出し,各地にアレクサンドリア【セH12クレオパトラが建設したわけではない】と命名した都市を建設。短期間で大帝国を築き上げました。

大王は,ペルシアを攻略すると,ペルシア王の後継者と自称し,オリエント風の礼拝方式を取り入れるなど,ギリシア文明にオリエントの文明を導入しました。オリエント風の礼拝とは,自分を神としてあがめ(君主礼拝),ひざまずかせる礼(跪拝礼,プロスキュネシス)のことです。彼は,ポリスのギリシア人とは異なり,オリエントの文明を,格下に見ていなかったのです。

しかし,大王はバビロンに帰還した後,宴(うたげ)の最中にハチに刺され,それがもとで32歳でこの世を去りました。遺言は「「最強の者が帝国を継承せよ!」。遺言通り,その広大な領土は後継者たちの過酷なぶんどり合戦となり(ディアドコイ戦争),結果的に〈セレウコス〉,〈アンティゴノス〉と〈プトレマイオスが〉,それぞれシリアからペルシアにかけて,マケドニア【セH22アルシャク(アルサケス)朝パルティアと戦っていない】,エジプトを統治する体制となりました。

バルカン半島東部のトラキア人

バルカン半島東部のトラキア人の王国は〈アレクサンドロス〉によって支配下に置かれていましたが,〈アレクサンドロス〉の死後は,将軍〈リュシマコス〉(前360~前281)に支配されました。前279~前212/211年にかけてケルト人が進入しトラキアで国家を建設,独立後はトラキア人の支配層で内紛が起き,衰退に向かいます。

バルカン半島西部のイリュリア人

バルカン半島西部のイリュリア人の一派は,アドリア海(イタリア半島とバルカン半島の間の海)の東岸に位置する,入り組んだダルマツィア海岸に拠点をもうけ海上交易を盛んに行い,山がちの地形で羊や山羊の牧畜を行い栄えました。アドリア海への進出をねらっていた共和政ローマによりイリュリア人の交易活動は“海賊行為”とされ,前219年には領土を制圧されました。

バルカン半島北部のダキア人,ゲタイ人

ドナウ川中流域の左岸(北部)のダキア人とゲタイ人は,〈アレクサンドロス〉大王の攻撃も受けた後,それぞれ前300年頃から西方から進出したケルト人の支配下に入りました。

◆アレクサンドリアが地中海世界の経済・文化の中心地として栄えた

〈アレクサンドロス〉大王の東方遠征の結果,地中海世界の経済・文化の中心はプトレマイオス朝エジプト【セH10】のアレクサンドリア【京都H22[2]】【セH10ヘレニズム文化の中心地か問う,セH12クレオパトラが建設したわけではない】をはじめとするオリエント世界に移りました。

〈プトレマイオス1世〉が,自分が〈アレクサンドロス〉の正統な後継者であることを示そうと努めます。アレクサンドリア【セH4カイロではない】【セH16カイロではない,セH26】に王立の研究所(ムセイオン【セH2天文学者プトレマイオスの創設ではない】【セH25】。ミュージアムの語源です)が建てられ,古代のあらゆる知識がおさめられていたという大図書館が建てられました。

ムセイオンには以下のような学者が集められます。

・地球の全周(子午線の全長)【セH23】【セH8】を計算して図書館長となった〈エラトステネス〉(前276?~前194?) 【セH2医学研究者ではない】【セH23】【慶文H30記】

・シチリア島のシラクサ出身【セH10】の浮力【セH2】・てこの原理・球体の求積で知られる〈アルキメデス〉(前287?~前212) 【セH2,セH10】

・平面幾何学【セH8天動説ではない】のテキスト『原論』で知られる〈エウクレイデス〉(英語ではユークリッド,生没年不詳だが前300年頃に活躍) 【セH2,セH8】それまでの数学を体系化し,平面幾何学を大成しました。

・地動説(太陽中心説) 【セH8平面幾何学ではない】を唱えた〈アリスタルコス〉【セH27】が知られています。

大図書館は,そののちローマの〈カエサル〉の攻撃などいくつもの戦争で被災し,収められていた70万巻のパピルス文書の多くは,どこかへ行ってしまいました。これは現代でたとえるならば,ある日突然,インターネット上のすべてのデータが失われてしまうほどのインパクトであったと言われます。いわば情報の“大絶滅”です。なお,アレクサンドリアには,約134メートルの高さを誇る大灯台があったことでも有名です。14世紀前半の地震で崩壊し,“世界七不思議”の一つに数えられます。

東地中海の国際共通語であったギリシア語が,広く用いられていました。ギリシアの標準語をコイネー(共通語という意味)といい,のちに〈イエス〉(前4~後28)やその弟子の活動等を記録した『新約聖書』もこの言葉で書かれています。〈アレクサンドロス〉の東方遠征は,ギリシア語とともに様々な情報を東方に拡大させる役割を果たしました。

〈アレクサンドロス大王〉の東方遠征から,前30年にプトレマイオス朝が滅びるまでを,ヘレニズム時代といいます。この時代にはギリシア人の文化が,小アジア,シリア,パレスチナ,エジプト,メソポタミア,イラン高原やその周辺部に広がり,〈アレクサンドロス大王〉の死後各地に成立した諸政権の支配層を中心にギリシア文化が受け入れられました。

◆ポリスは衰退し,ストア派の思想が流行した

一方,ギリシアの諸ポリスは,〈フィリッポス2世〉の進出時のヘラス同盟以降,マケドニア王国の従属下に置かれていました(自治は認められましたが,マケドニア軍が駐留・監督していました)。

諸ポリスは,大王の死をきっかけに独立をこころみましたが,アテネ(アテーナイ)は独立戦争(ラミア戦争)の後に少数の富裕層の支配する体制(寡頭制(かとうせい))となり,古代アテネ(アテーナイ)民主政の歴史はここに終止符が打たれました。

ちなみにスパルタも前331年にマケドニアに対する反乱に失敗し,その後は衰退の一途をたどります。

思想では,ポリスの中やギリシア人だけで通用する“井の中の蛙”のような考え方ではなく,世界市民主義(コスモポリタニズム) 【セH10ヘレニズム文化に関連するか問う】という全人類に通用するスケールの大きな思想に広がっていきました。狭いポリスの中で政治的な議論をする風潮よりも,個人的な内面を大切にする傾向は,〈ゼノン〉(426?~491) 【セ試行 イオニアの自然哲学者ではない】によるストア派(禁欲【セH3ヘレニズム時代か問う,セH10】を重んじる思想) 【セH10ヘレニズム文化の中で生まれたか問う】【セH17問題文の下線部】や〈エピクロス〉(前341~前270) 【セ試行 イオニアの自然哲学者ではない】によるエピクロス派【セH3ヘレニズム時代か問う】(精神的な快楽を重んじる思想)にあらわれています。特にストア派は,のちにローマ帝国時代にかけて一世を風靡(ふうび)し,紀元後2世紀には五賢帝の一人〈マルクス=アウレリウス=アントニヌス〉【セH3】【セH17】は(後期)ストア派の思想家として,自分の信条などを記した『自省録』【セH3キリスト教的な倫理観があらわされた著作ではない】【セH17】をのこしています。

ヘレニズム時代のギリシア彫刻として有名なのは,両腕を失った状態で発見された「ミロのヴィーナス」や,トロイア戦争を題材とした「ラオコーン」が有名です。

このヘレニズム【東京H7[1]指定語句】【セH10】という言葉は,19世紀のドイツの歴史家〈ドロイゼン〉(1804~84)によって提唱された歴史用語で,暗黙のうちに“すぐれたヨーロッパのギリシア文化が,オリエントの文化に良い影響を与えたのだ”という前提に基づいたものでした。

現在では,ギリシアの影響を強く受けたのは支配者に限られ,大多数の住民は従来の伝統的な生活を送っていたことがわかっており,かつて考えられていたほど,ギリシアの文化がオリエントの文化と融合したわけではないという見解が一般的です。