|

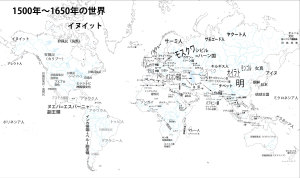

海上交易ルートが活発化し,広域国家の経済的比重が沿海部に移る。中央ユーラシアの遊牧民の勢力は健在だが,ヨーロッパ諸国は海上交易ルートへの進出を開始する。

時代のまとめ

(1) ユーラシア大陸ではヨーロッパがアジア,アフリカとの直接交易に乗り出す

大交易時代の続くユーラシア大陸一帯に,西ヨーロッパ諸国が競って進出し,交易ネットワークに参入して商業活動で利益を挙げた(大航海時代)。東南アジアではイスラーム政権が台頭し,大陸部でも新興政権が交易ネットワークをめぐり争っている。しかし,銀の流入により貨幣経済が進んでいた明も,北方の遊牧民や海上の倭寇に対する防衛費や1556年に80万人が犠牲となった華県地震,日本の〈豊臣秀吉〉による壬申・丁酉の倭乱により財政難となり,東北アジアの交易で台頭した女真人が末期に清を建国し,中国を統治した。中央集権化を進めるヨーロッパ諸国では,キリスト教の改革派(ルター派やカルヴァン派)と従来の教会(旧教)との対立(宗教改革と対抗宗教改革)が激化し,中央集権化をすすめる各国の王権の争いから三十年戦争に発展したたため,安全保障のために主権国家体制が整備されていく。一方,ロシアはシベリアに拡大をすすめている。

(2) アメリカ大陸はヨーロッパ諸国の進出を受け,文明が崩壊し人口が激減した。

また,アフリカ大陸沿岸部から現地の政権により奴隷が売却され,西ヨーロッパ諸国は南北アメリカ大陸やカリブ海のプランテーションの労働力として輸送し,嗜好品を初めとする商品作物がヨーロッパ諸国に流れるようになった(大西洋三角交易【東京H25[1]指定語句「大西洋三角貿易」】【セA H30ヨーロッパ,アフリカ,アメリカを結んだものか問う】)。

南北アメリカ大陸にはヨーロッパからの植民が増加し,先住民は感染症と酷使により激減し,黒人が輸送され,とくに中央・南アメリカでは相互の混血も進んで社会構成が変化する。

ユーラシア・アフリカ大陸〔旧大陸〕のヒトを含む生物,物や思想が,南北アメリカ大陸との間に短期間のうちに相互に移動する「コロン〔コロンブス〕の交換」が始まった。特にジャガイモは救荒作物として旧大陸の津々浦々にひろまり,人口の増加に貢献する。

解説

地球規模の交易ネットワークが形成されていく

アジア各地では,すでに1400年頃から1570年〜1630年代をピークとする「大交易時代」を迎えていました。

その一方で中央ユーラシアの騎馬遊牧民の勢力は衰え,草原地帯の比重は低下していきます。

ティムール朝の滅亡以降,ユーラシア大陸ではオスマン帝国,サファヴィー朝,ムガル帝国のように,火砲・銃砲を中心とした新たな軍事技術や戦法の影響を受け,内陸部だけではなく沿海部の農耕定住民も支配する国家が形成されていきました。

こうしたユーラシア大陸沿岸部の交易ブームに刺激を受け,ヨーロッパのポルトガルとスペインはアフリカやアジアとの直接交易を目指し,大航海時代(注1)が始まりました。ヨーロッパ人の活動を「世界の一体化」の開始点とする議論もありますが,ヨーロッパ人が南北アメリカ大陸(新大陸)に植民を開始し,大西洋をまたぎアフリカ大陸と交易圏を結びつけたことは,アフリカ・ユーラシア大陸とインド洋中心の東西交流が中心だった「世界史」(ある意味“アフリカ・ユーラシア世界史”)に,大西洋を取り囲む交流や太平洋を横断する交流が加わる(南北アメリカ大陸やオセアニアの一部を加えた「世界史」)という大きな意義がありました。

ポルトガル,スペイン,オランダは地域間のマージン(利ざや)によって栄えた

インド洋への東廻り航路を開拓したポルトガル王国,インド洋への西廻り直接航路と南北アメリカへの直接航路を開拓したスペイン王国は,西アフリカ・中央アフリカ・東アフリカから黒人奴隷を輸送そ,プランテーションでの労働力としました。また,南北アメリカやカリブ海の人々や,黒人奴隷を酷使して銀を初めとする鉱産資源をヨーロッパに輸出し,アジアに新大陸の銀を大量に持ち込みました(この新大陸銀の大移動を“銀の大行進”ともいい,1500年~1800年にアメリカ大陸で生産された銀の75%が最後に中国に行き着いたとされます(注2))。新大陸で産出された銀はメキシコでスペインの通貨ペソに鋳造され,ヨーロッパやアジアに輸送されましたが,1540年代のアジアでは銀はヨーロッパの価値の2倍で取引された一方で,中国の高品質な陶磁器が安価で販売されており,“低く買って高く売る”ことで利ざや(マージン)を稼ぎ出していたわけです(注3)。

ただ,この時期のヨーロッパ諸国によるインド洋を中心とする海上交易は,既存の交易ネットワークに便乗したり,国家間の貿易政策の変化や違いを利用して中継貿易を行うに過ぎず,本格的に領土を支配していたわけではありません(注4)。

しかし,ポルトガル,スペイン,オランダのように利ざやによって国家財政を稼ぐ方式はイギリスにも受け継がれ,18世紀に入るとイギリスにおける国家財政の歳入に占める関税や物品税の割合はどんどん高まっていきます。イギリスは歳入確保のために海軍を増強し物流ネットワークを維持するとともに,工業生産も増加させていきました。

◆人類の生態系に対する支配が強まった

まずアフリカ・ユーラシア大陸に生息していた家畜である馬・牛・豚・羊・山羊がアメリカ大陸に持ち込まれたことで,南北アメリカ大陸の生態系が変化しました。平野の草原地域に暮らす先住民は騎馬文化を形成するとともに,ヨーロッパからの植民者たちによる支配と文化の移入にも役立ちました。

植物としては,小麦,ライ麦や嗜好品(しこうひん)のサトウキビ,コーヒーなどが持ち込まれ,逆に新大陸からはカボチャ,ナス,トマト,トウガラシ【追H20宋代の中国にはまだない】,トウモロコシ(アメリカ大陸原産【セH11】),ジャガイモなど多種多様な作物がアフリカ大陸,ユーラシア大陸に運び出されました。これれの作物の栽培が広まると,世界各地で生産力が向上し人口も増加していきました。また,従来は一握りの支配階級に限られていたコーヒー,タバコなどの嗜好品が民衆の口にも届くようになり,生活スタイルが変化していきました(生活革命)。

17世紀初めにはキャッサバ〔マニオク〕がアフリカ大陸の熱帯地域にもたらされ,耐乾性・耐病性が評価されて急速に広まりました(19世紀には南アジアに広まります)。トウモロコシ(アメリカ大陸原産【セH11】)は生産性が高く面積あたりの生産量で養うことのできる人口が多く,17世紀までにエジプトの主要な作物となったほか,次第に中国や西アフリカなど世界中で生産されるようになっていきました(注5)。

また,感染症がヨーロッパから新大陸に持ち込まれたことにより,中央アメリカから南アメリカにかけての先住民の人口が激減し,ポルトガル人やスペイン人による現地政権の支配にとって有利に働くことになりました。

◆世界各地の政権は,新技術の導入や商業の利益によって統治機構・財政基盤を強めていった

経済活動の活性化にともない,世界各地の政権は,新技術の導入や商業の利益によって統治機構・財政基盤を強めていきました。

●北アメリカには漁場や毛皮を求めてヨーロッパ諸国による植民が進んでいましたが,17世紀後半にはイギリスから北アメリカ大陸への植民も始まり,19世紀後半に北アメリカ東西沿岸を占める大陸国家となるアメリカ合衆国の基となる植民地群が建設されていきました(のちの13植民地)。北アメリカのインディアン諸民族との対立も生まれ始めています。

●中央アメリカ,南アメリカではスペイン王国とポルトガル王国の植民地統治が進められています。

●東アジアでは,明が全国的な検地と戸籍に基づき租税を徴収しており,貨幣経済の進展にともない一条鞭法(租税の銀納) 【東京H16[1]指定語句】【共通一次 平1】【セH5この時期の納税は銅銭が主ではない,セH7】が導入されています。アジアでは日本銀【セH4時期(15~16世紀)】【東京H16[1]指定語句】が盛んに輸出され,交易をめぐり倭寇と呼ばれた海域世界の海賊集団との抗争も起きています。末期には北方の遊牧民や倭寇の活動が活発化し,東北アジアでの交易により台頭した女真人が1644年に中国に進出し王朝を交替させました。

●南アジアでは,ユーラシア大陸の草原地帯の比重の低下にともない,インド洋の中心に位置するインドの存在感が増していきます。特に,綿織物【東京H16[1]指定語句】は寒さや暑さを選ばず着用でき,染めやすく取扱いも用意なため急速に世界商品となっていきました。ムガル帝国が支配機構と租税制度を確立し,中央集権化を進めます。

●アフリカでは,西・中央・東アフリカの沿岸部の政権が,内陸部の住民を奴隷として売却し,西ヨーロッパ諸国がこれを大西洋の島々,北アメリカ,カリブ海,南アメリカのプランテーションでの労働力として使用しました(大西洋三角交易【東京H25[1]指定語句「大西洋三角貿易」】)。東アフリカの奴隷は,アラブ人などの商人によってインド洋を越えて西アジア,南アジアにも運ばれていますが,西ヨーロッパ諸国による奴隷交易との規模には及びません。

サハラ沙漠以南のアフリカでは,奴隷交易により深刻な社会の停滞を生みました(東アフリカの黒人奴隷はザンジュと呼ばれていました)。

●この時期のヨーロッパは,伝統的に「近世」(注2)(きんせい;the early modern

period,初期近代,15世紀末~18世紀末)と区分され,のちの「近代」(後期近代,18世紀末~20世紀初め)に通じる過渡期として位置づけられます。ルネサンス,科学革命,宗教改革,絶対王政などが特徴です。

16世紀~17世紀中頃にかけ,世界各地で経済活動が活性化すると,ヨーロッパ全土でも人口の増加がみられ食糧が不足するようになりました。

各地の政権は従来は「辺境」とされていた地域の開発を進めるようになり,租税収入を確保して財政基盤を確保させようとしていきます。

モスクワを中心とするロシア国家はユーラシア大陸を東に進出していき,領主や小作農による開拓を奨励しました。ユーラシア大陸北部(シベリアなど)に分布していた狩猟採集民もヨーロッパやアジアの経済圏に組み込まれていき,次第に租税や毛皮の交易を通して市場経済に組み込まれていきました。ロシアは次の時代にかけて,ヨーロッパの枠を超えユーラシア大陸東部を含む大陸国家に変貌していくことになります。

穀倉地帯であり亜麻布(あまぬの(リネン),綿織物以前に普及していた織物)の生産地であるポーランドを初めとする中央ヨーロッパと,海外進出と産業の振興を図る西ヨーロッパとの間には,経済や社会の違いが生まれていくことになります。

(注1)「大航海時代」は日本の研究者による呼称。英語ではThe

Age of Discovery(発見の時代)とか,The Age of Exploration(探検の時代)といいます。「発見」という呼び名はヨーロッパ人の視線からみれば,確かに適切な呼び名です。一般的に15世紀初めから17世紀半ばにかけてポルトガル・スペインに始まるアフリカ大陸ギニア湾岸・インド洋沿岸からアジアにかけてのヨーロッパ諸国の海上進出の時代を指し,広くとれば18世紀後半のイギリスによる太平洋探検までの時期を指します。

(注2)かつて世界の歴史は,ヨーロッパを“トップランナー”として,世界の諸地域がヨーロッパの踏んだ「原始時代」→「古代」→「中世」→「近世」→「近代」→「現代」という段階を追いかけていくことで発展していくのだという話(発展段階論)が信じられていました。各段階には政治,経済,文化の指標があって,その“公式”通りに各地域が発展していくはずだが,発展のスピードは「文明」のない「野蛮」な地域ほど遅れるのだと考えられました。

(注2)デヴィッド・クリスチャン,長沼毅監修『ビッグヒストリー われわれはどこから来て,どこへ行くのか――宇宙開闢から138億年の「人間」史』明石書店,2016年,p.276。

(注3)同上,p.275。

(注4)経済学者の〈ポメランツ〉(1958~)は,市場経済や工業の発達,生活水準などの面で,西ヨーロッパと中国の江南地方には18世紀末まで大きな差はなかったと論じています(ポメランツ,川北稔監訳『大分岐(the

great divergence)――中国,ヨーロッパ,そして近代世界経済の形成』名古屋大学出版会,2015年)。

(注5)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,pp.186-187

◆世界各地で伝統的な文化が変容していった

地理的な知識が拡大するに従い,従来の伝統的な思想・慣習・制度を疑う動きも起きるようになっていきます。

中国ではイエズス会【東京H12[1]指定語句】の宣教師が明の支配層に支持者を得て,西洋の技術を伝えました。イエズス会の宣教師の情報は同時代のヨーロッパ諸国にも広まり,中国の文物が理想化されて伝えられています。

ヨーロッパでは〈フランシス=ベーコン〉(1561~1526) 【セH2,セH8ロジャー=ベーコンではない。エリザベス1世の時代か問う】【追H20】が「知は力なり」と説いて,大昔の思想家の学説を検討するよりも,現実の対象を偏見にとらわれることなく明らかにすることで,知識を拡大させていくべきだと唱え,帰納法(きのうほう) 【セH2】【追H20】という考え方が有効だと主張します。

1540年代【追H30 時期(12世紀半ばではない)】にドイツの〈グーテンベルク【東京H16[3]】〉が改良・開発した活版印刷【東京H16[3]】機によって,情報伝達のスピードや量が格段に増大し,各地に設置されるようになったアカデミーなどの教育機関や企業,コーヒーハウス【東京H17[3]】などでは印刷物を介してさまざまなアイディアや思想がやりとりされるようになっています。

とはいえ,この時期には世界各地における動力は,火力・人力・水力・馬力などに限られ,人類の大部分は農村部に居住していました。経済成長と人口増加は17世紀半ばの「寒冷化」によって一旦ゆきづまり(17世紀の危機),18世紀後半には世界各地で成長の限界にぶち当たることとなります。

○1500年~1650年のアメリカ 北アメリカ

北アメリカ…現①アメリカ合衆国,②カナダ

ビーバーとタラを求めて,北米植民がすすむ

1497年にイギリス王室の保護した〈カボット〉が,ニューファンドランド沖にタラの漁場を発見すると,ヨーロッパ各国から漁船が訪れ,タラ漁に従事しました。タラは船の中で塩漬けにされるか,沿岸で天日干しにして,ヨーロッパ市場に運ばれました。〈カボット〉は,セントローレンス湾にも到達しています。

1534年には,フランス【追H20ドイツではない】王室の援助で〈ジャック=カルティエ〉がセントローレンス湾に入って,ミクマク人と接触しています。このとき彼らは毛皮の取引を求めたということから,すでにヨーロッパ人と交易を行っていたと考えられます。ビーバーの毛皮は,ヨーロッパでは上流階級の間の高級品として需要がありました。

さらに,セントローレンス=イロクォワ人と接触し,首長〈ドナコナ〉を説得して,十字架を立てました。〈ドナコナ〉の息子にはフランスでフランス語を学ばせ,1535年にこの2人を連れて現在のケベック【セ試行 イギリスのピューリタンによる建設ではない】【追H20】【セA H30アメリカ合衆国の植民地ではない】に入り,先住民の言葉で「集落」を意味する「カナタ」から「カナダ」という地名をつくり,セントローレンス川を命名しました。また,モントリオールにも到達していますが,越冬で部隊の多くを失いました。フランスはユグノー戦争に向かっていき,植民地建設は頓挫しました。

1588年にイギリスはアルマダの海戦でスペインに勝利【上智法(法律)他H30年代】。イギリスはタラの干物を,ヨーロッパや西インド諸島に輸出して,巨利をあげました。カトリックの人々には,肉を断つ習慣があったため,需要は高かったのです。タラからとれる油も,ランプ油として用いられました。

フランス【セH18スペインではない】は,17世紀初めに〈シャンプレーン〉がセントローレンス川を探検し,イエズス会の宣教師も派遣されました。1608年には,ケベック【セH18】に毛皮交易所を置き,ヌーヴェル=フランス植民地(カナダ植民地)【セH18時期】の中心地としました。ケベック近くにいたアルゴンキアン語族モンタニェ族は,ヒューロン族と同盟関係を築いており,北アメリカ北東部のイロクォワ5族(イギリスやオランダに支援されていました)と戦闘状態にあり,その対立を利用しながら,フランスは勢力圏を拡大させていきました。北アメリカの東北部では,イロクォワ語族のうち,モホーク,オナイダ,カユーガ,セネカ,オノンダーガの5民族が,同盟を形成していました。

フランスは,とうもろこし,豆,カボチャ,メイプルシュガー,ブルーベリーなどの栽培や,移動・越冬の方法を先住民から学びました。

イングランドの植民もすすみ,先住民と対立へ

1610年にはニューファンドランドに植民会社が設立されました。

また,1607年には〈ウォルター=ローリー〉がジェームズタウン【上智法(法律)他H30年号】を建設し,のちにヴァージニア植民地(現在のヴァージニア州)となりました。

1620年には,プリマス【東京H7[3]】にイギリスのピューリタン【セH8「ユグノー」は不適】【セH21】(ピルグリム=ファーザーズ(巡礼始祖)【セH23】といわれます)が,メイフラワー号【セH23】で大西洋を越え,植民地を建設しています。

「本国の国王〈ジェームズ1世〉【セH8エリザベス1世ではない】の迫害を逃れて北アメリカに自由で無垢(むく)な共同体を建設し,それがアメリカ合衆国の自由の精神の基になった」というのはアメリカ合衆国の“建国神話”に過ぎません。彼らは植民地にもイングランドと同じように権威に基づく階層社会を建設していったのです(注)。

北アメリカ東岸に到着したピルグリム=ファーザーズたちが出会ったのは,先住民のインディアンたちでした。彼らは,北アメリカ東部森林地帯に分布するアルゴンキン語族の一つワンパノアグ人(酋長は〈マソサイト〉(1581~1661))に食料などを支援され,トウモロコシの栽培法を教えられました。翌年の1621年の収穫祭にはワンパノアグ人も招待され,現在のアメリカ合衆国の祝日感謝祭(サンクス=ギビング=デー)の元になりました。彼らはニュー=プリマスを建設すると,さらに周辺に範囲を広げ,1630年にはアルゴンキン語族のマサチューセッツ人の領土を占領,1636~37年にはモヘガン人と組んでピクォート人と戦い勝利しました(初のインディアン戦争。すべてアルゴンキン語族)。ピクォート人は大敗を喫し,壊滅しました。

(注)今井宏編『世界歴史大系 イギリス史2 近世』山川出版社,1990,p.86。

ところで「インディアン」というのは,イングランド人側の呼び方であり,彼らが“インド人”という言葉を名乗っていたわけではありません。インディアンは,多数の民族に分かれて生活をしており,北アメリカ各地の気候に合わせ,狩猟・採集・農業・漁労を営んでいました。大規模な農業は西南部のプエブロ人(トウモロコシ栽培)以外は普通ではなく,大いなる神秘(スー語の言葉でワカン=タンカ)と約される神=自然を信仰していました。社会は細かい集団に分かれていることが多く,強力な首長はいませんでしたが,民族を率いる酋長(しゅうちょう)がいました。率いているといっても,支配とはニュアンスが異なります。民族によって異なりますが,なにか揉め事や決めなければいけない事があると,メンバーがロングハウス(長方形の会議場)の中にあつまって,大いなる神秘のもとで酋長が調停するで合議をして決められることが一般的だったのです。

イングランド人には「インディアン諸民族は,将軍である酋長(しゅうちょう)に率いられている」ように見えました。この勘違いは,その後のインディアンに対する戦争(インディアン戦争)においても,続いていくことになります。

一方,ジェームズタウン植民地では,元船乗りで植民地請負人〈ジョン=スミス〉(1580~1631)が,アルゴンキン語族のポウハタン人を徐々に圧迫するようになっていました。1622年には,パウハタン人がジェームズタウンを襲撃し,多数のイングランド人を虐殺しました。ポウハタン人の酋長の娘〈ポカホンタス〉(1595?~1617?) 【追H20リード文・図版(ポカホンタスの洗礼の場面,解答には不要)】との交流があったとされますが,多くはイングランド人にとって都合のいい話“心温まる話”として脚色されたストーリーに過ぎません。

イングランド人の北米植民地は,1607年のヴァージニアから1732年のジョージアにかけて13に増えていきました。これを13植民地【セH19フロリダは含まれない】といいます。

北から,マサチューセッツ【セH19】,ニューハンプシャー,コネティカット,ロードアイランド,ニューヨーク【セH14フィラデルフィアとのひっかけ,セH19】,ニュージャージー,ペンシルヴェニア,デラウェア,メリーランド,ヴァージニア【セH19】,ノース=カロライナ,サウス=カロライナ,ジョージアです。

設立の事情はさまざまで,キリスト教の一派クェーカー教徒〈ウィリアム=ペン〉のフィラデルフィア植民地(1681)のように宗教的なものから,ヴァージニア(1607)のような商業的な目的で建設された自治植民地もあります。自治植民地には植民地議会が置かれ,自治制度が発達していました【セH12「植民地議会などの自治制度が発達していた」か問う】。

他方,ニューヨーク(1664)のように王族(〈ヨーク公〉のちの〈ジェームズ2世〉による)を領主とする領主植民地もあり,当初から互いに団結していたわけではありません。

○1500年~1650年のアメリカ 中央アメリカ・カリブ海・南アメリカ

1500年を境に,南アメリカ大陸の歴史はガラリと変わります。以前はユーラシア大陸・アフリカ大陸・オセアニアとの接触をほとんど持たなかった南アメリカ大陸が,スペインの王室が派遣した〈コロン〉【追H20リード文,図版(解答には不要)】が第三回航海でオリノコ川(ベネズエラを流れて大西洋に注ぐ川)に到達して以来,外部との接触を開始するのです。

○1500年~1650年のアメリカ 中央アメリカ

中央アメリカ…①メキシコ,②グアテマラ,③ベリーズ,④エルサルバドル,⑤ホンジュラス,⑥ニカラグア,⑦コスタリカ,⑧パナマ

◆スペイン人がきわめて短期間のうちにアメリカ大陸の諸文明を征服する

スペイン人が馬・火気・鉄器・車輪により征服へ

この時期に,車輪,馬,鉄器【セ試行】【セH21鉄器は使用されていない】の使用されていなかった中央アメリカと南アメリカのアンデス地方の文明は,少人数のスペイン人の軍団に圧倒されてしまいました。

◆スペイン人〈バルボア〉が太平洋を「発見」する

1513年には,スペイン人の〈バルボア〉(1475?~1519) 【セ試行 カブラルではない】【セH18テオティワカン文明を滅ぼしていない】【追H20太平洋岸に達したか問う】が,1513年にパナマ地峡を横断し,ヨーロッパ人として初めて太平洋を確認します。実際にはパナマ地峡の南側の湾だったんですけどね。

◆スペインの派遣した〈マゼラン〉の船団が南アメリカ南端近くを通過して,地球を一周する

1519年にはポルトガル人の〈マゼラン(マガリャンイス)〉(1480?~1521)が,スペイン王室【セH15ポルトガル王室ではない】に援助されて地球一周の航海に出ます。もともと,〈マゼラン〉はポルトガル王につかえ,東南アジアのマラッカをめぐる戦いにも参加していた経歴をもちますが,その後ポルトガル王〈マヌエル1世〉(幸運王,1495~1521)の命で,東回り【セ試行】の世界周航をめざしました。

彼らがその存在を確認した「マール=パチフィコ(静穏な海。すなわち太平洋)」と命名」に出るためには,大西洋から南アメリカ大陸南端を通る必要がありました。〈マゼラン〉一行は1520年11月末に南アメリカ大陸南端の海峡(マゼラン海峡と名付けられます)を通り太平洋に入り,おそらくグアム島等を通って,3ヶ月と20日後の1521年3月中旬に,餓死寸前の状態でフィリピンに到着しました。

〈マゼラン〉の頭の中には「太平洋」の存在は,なかったのです。当時ヨーロッパに出回っていた地図では,マゼラン海峡を超えて北上すれば「シヌス=マグヌス(大きな湾)」がある。その中に香料諸島(スパイス=アイランド)がある,と書かれていたのに従い〈マゼラン〉は北上しましたがなかなか見つからず,発想を転換して西に向かった結果,はからずも太平洋を横断することとなったわけです。

〈マゼラン〉はフィリピン諸島中部のセブ島で,現地人をキリスト教に改宗させました。この際,セブ島の対岸のマクタン島の村を焼いたことで,マクタン島民の意見が割れました。〈マゼラン〉は勝利を確信してたったの49人でセブ島に上陸し,待ち伏せしていた王の一人〈ラプ=ラプ〉の1500人の軍に敗れ,死にました。少人数でアステカ王国を滅ぼした〈コルテス〉のことが頭にあったようです。

残りの部隊は〈デルカーノ〉を中心として,ユーラシア大陸の沿岸部のポルトガル艦隊を避けて,喜望峰を東から西にまわり,1522年にスペインに帰還しました。こまめにつけていた日誌の日付の記録が1日ずれていたことも,地球一周の証拠となります。これ以降スペインの〈カルロス1世〉はフィリピンに拠点を築くことを目指しますが,太平洋を往復する航路を開拓するのは容易ではありません。

1564年に〈レガスピ〉(1505?~72)はアカプルコを出発し,翌年フィリピンのセブ島にサンミゲル市を建設しました。彼はフィリピンに残りましたが,その部下の〈ウルダネータ〉は,1565年にはセブ島から北上し,黒潮に乗って110日目に北アメリカのカリフォルニアに到着すれば近道(大圏航路といいます)であることを発見しました。フィリピンに残った〈レガスピ〉は,1571年にルソン島にマニラを建設し,往復航路の基地としました。こうして,北アメリカ大陸のアカプルコとフィリピンのマニアを結ぶ,ガレオン船による定期往復航路が開拓されたわけです。

こうして,スペイン人が主導する形で,南北アメリカとのオセアニアが結び付けられることとなります。

◆スペイン人にアステカ王国が滅ぼされる

スペインは,ユダヤ人,イタリア人,ドイツ人の資本家からの支援を受けつつ,アメリカ大陸への進出を進めます。

1521年にはスペイン【セH12】の〈コルテス〉(1485~1547) 【セH29】がメキシコ高原【セ試行】のアステカ王国【セ試行「メキシコに栄えていた文明」】【セH12】【セH29地図上の位置を問う】を滅ぼし,ヌエバ=エスパーニャ(新しいスペインという意味です)を建設しました。

〈コルテス〉はアステカ王国を攻撃する際には,すでに〈コルテス〉に従属していたテスココ湖東方のトラスカラ王国の戦力も生かされました。

ヌエバ=エスパーニャの初代総督は〈コルテス〉(位1522~26),のち〈ルイス=ポンセ=デ=レオン〉(位1526)→〈マルコス=デ=アギラール〉(位1526~27)→〈アロンソ=デ=エストラーダ〉(1527~28)と続きますが,1528年には統治機関としてアウディエンシアが置かれ(1528~31第一次,1531~35第二次),1535年からは本国から副王が派遣されるようになります(初代は〈メンドーサ〉(位1535~50),途中何度かアウディエンシアの統治もあります)。

◆ユカタン半島全域がスペインの支配下に入る

中央アメリカのマヤ地方北部の低地部(マヤ低地)では,12世紀頃から15世紀中頃までマヤパンがチチエン=イッツァに代わって主導権を握りました。マヤパン衰退後のマヤ地域には,有力な勢力は現れず,多数の都市が交易ネットワークを形成して栄えていました。マヤパンは1460年代初めに滅んでいます(注1)。

その後,スペイン人によってユカタン半島の全域が掌握されたのは1541年のことですが,ペテン=イッツァ王国のように17世紀まで生き延びた国家もあります(注2)。

現在のグアテマラ,エルサルバドル,ベリーズ,ニカラグア,ホンジュラス,コスタリカ,パナマにあたる領域は,スペインに植民地化されてアウディエンシア(行政・司法と,一部の立法を担当する植民地の統治機関)が置かれ,1609年にはグアテマラ総督領となりました。

現在のエルサルバドルにはマヤ系の王国(クスカトラン王国)がありましたが,1528年にスペイン人の征服者〈コルテス〉(1485~1547)の部下により滅ぼされています。

(注1)実松克義『マヤ文明: 文化の根源としての時間思想と民族の歴史』現代書館,2016,p.34。

(注2)実松克義『マヤ文明: 文化の根源としての時間思想と民族の歴史』現代書館,2016,p.34。

○1500年~1650年のアメリカ カリブ海

カリブ海諸国・地域…現在の①キューバ,②ジャマイカ,③バハマ,④ハイチ,⑤ドミニカ共和国,⑤アメリカ領プエルトリコ,⑥アメリカ・イギリス領ヴァージン諸島,イギリス領アンギラ島,⑦セントクリストファー=ネイビス,⑧アンティグア=バーブーダ,⑨イギリス領モントセラト,フランス領グアドループ島,⑩ドミニカ国,⑪フランス領マルティニーク島,⑫セントルシア,⑬セントビンセント及びグレナディーン諸島,⑭バルバドス,⑮グレナダ,⑯トリニダード=トバゴ,⑰オランダ領ボネール島・キュラソー島・アルバ島

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現①キューバ

キューバのタイノ人の酷使を〈ラス=カサス〉が暴露

キューバはスペインにより植民地化されました。初代キューバ総督は〈ベラスケス〉(任1511~1524)です。

先住のアラワク系タイノ人が感染症などにより亡くなっていくと,代わりの労働力としてアフリカから奴隷を導入します。

キリスト教の托鉢修道会ドミニコ会の〈ラス=カサス〉(1484~1566)はこの頃キューバに呼ばれ,先住民のひどい扱いを目の当たりにし,のち1519年に神聖ローマ皇帝〈カール5世〉にその実態を訴えます。

1521年にキューバはヌエバ=エスパーニャ副王領の一部に編入。

エンコミエンダ制が導入され,タイノ人やアフリカ出身の奴隷の酷使は続きました。

1542年には〈ラス=カサス〉が「インディアスの破壊に関する簡潔な報告」で,過酷な実態をスペイン王〈フェリペ2世〉(位1556~1598)に具申しています。

その後も,キューバからはプランテーションで栽培されたサトウキビからとれる砂糖が,スペインに莫大な富を稼ぎ出していきます。

一方で,オランダやイギリスといった後発の西ヨーロッパ諸国のカリブ海進出も始まっていきます。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現②ジャマイカ

ジャマイカはスペインの植民地となり,感染症で激減したアラワク系タイノ人に代わり,アフリカから奴隷が導入されてプランテーションが展開されました。

ジャマイカはヌエバ=エスパーニャ副王領の一部として支配されています。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現③バハマ

1492年10月にジェノヴァ人〈コロンブス〉が到達して以来,島民のアラワク人は奴隷として連行されたり,ヨーロッパにしかなかった感染症にかかって,16世紀のうちにはほぼ死に絶えてしまいます。

島の開発のため,入植したスペイン人は代わりにアフリカから黒人を奴隷として連行し,島の人々の構成はすっかり変わってしまうことになります。

のち1647年にはイギリスが植民を開始します。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現④ハイチ,⑤ドミニカ共和国

イスパニョーラ島はスペインの植民地となり,感染症で激減したアラワク系タイノ人に代わり,アフリカから奴隷が導入されてプランテーションが展開されました。

スペインは島の東部を中心に,サント=ドミンゴ総督領として支配します。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑤アメリカ領プエルトリコ

プエルトリコはスペイン領として支配されています。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑥アメリカ・イギリス領ヴァージン諸島,イギリス領アンギラ島

現在のアメリカ領ヴァージン諸島には,17世紀前半にスペイン,オランダ,イギリス,フランスやデンマークが入植を試みています。

住民のアラワク系タイノ人は17世紀のうちには滅亡しています。

現在のアメリカ領ヴァージン諸島には,17世紀前半にオランダが入植しています。

現在のイギリス領アンギラ島は,17世紀前半にイギリスが植民していたアンティグア島の管轄となっています。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑦セントクリストファー=ネイビス

セントクリストファー=ネイビスには,イギリスやフランスが競って植民を試みています。

先住のカリブ人はヨーロッパ諸国によって殺害され,居住地を追われています。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑧アンティグア=バーブーダ

アンティグア=バーブーダは1493年に〈コロンブス〉に「発見」されます。

このうちアンティグア島にはスペイン,フランスの入植がおこなわれます。

バーブーダ島にはイギリス人が進出します。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑨イギリス領モントセラト,フランス領グアドループ島

現在のイギリス領モントセラトは17世紀にイギリスにより入植がすすみ,アイルランド人の流刑地とされました。

現在のフランス領グアドループ島は,フランスの植民地となり,感染症で激減したカリブ人に代わり,アフリカから奴隷が導入されてサトウキビのプランテーションが展開されています。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑩ドミニカ国

ドミニカのカリブ人は外来者に激しい抵抗を続ける

現在のドミニカ国では,カリブ人が激しい抵抗を続けています(現在でもカリブ人の比率が高い)。

17世紀前半にフランスの植民地となっています。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑪フランス領マルティニーク島

1502年の第四次航海で〈コロンブス〉はマルティニーク島に到達しました。その後は住民のカリブ人が抵抗を続けたので,スペイン人の入植は進みませんでした。

その後イギリスが入植しましたが,1635年に入植したフランス人島での主導権を握ります。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑫セントルシア

現在のセントルシアはおそらくスペインによって「発見」され,その後はイギリスとフランスにより領有をめぐる取り合いが起きています。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑬セントビンセント及びグレナディーン諸島

現在のセントビンセントおよびグレナディーン諸島では,先住のカリブ人による抵抗が続き,ヨーロッパ諸国の植民を阻みます。沖合で難破した船に載っていた黒人が流れ着き,セントビンセントおよびグレナディーン諸島を含むカリブ海の島々に避難する例もみられました。

17世紀にはフランスが植民をすすめていきます。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑭バルバドス

バルバドスは17世紀前半にイギリスの植民地となり,ブラジル北東部のオランダ領(1630~1654)が放棄されると,その生産技術がバルバドスに導入されていきます。

アイルランドなどからの年季奉公人や,アフリカ人の奴隷がサトウキビのプランテーションの労働力となりました。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑮グレナダ

現在のグレナダでは,先住のカリブ人による抵抗が続き,ヨーロッパ諸国の植民を阻みます。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑯トリニダード=トバゴ

トリニダード島とトバゴ島には,イギリス,フランス,オランダなど,ヨーロッパ諸国が進出していきます。

・1500年~1650年のアメリカ カリブ海 現⑰オランダ領ボネール島・キュラソー島・アルバ島

ベネズエラ沖のボネール島・キュラソー島・アルバ島は,オランダ領となります。

○1500年~1650年のアメリカ 南アメリカ

南アメリカ…現在の①ブラジル,②パラグアイ,③ウルグアイ,④アルゼンチン,⑤チリ,⑥ボリビア,⑦ペルー,⑧エクアドル,⑨コロンビア,⑩ベネスエラ,⑪ガイアナ,スリナム,フランス領ギアナ

◆スペイン王国は黄金を求めて南北アメリカ大陸の諸国家を滅ぼした。王室は植民する征服者を初め支援し,のちに直接支配に乗り出した(ポルトガルはブラジルに進出した)

スペインにアステカ帝国とインカ帝国が滅ぼされた

スペイン王国は,黄金を求めて大西洋を渡り,中央アメリカ・カリブ海・南アメリカに進出し,1521年にアステカ帝国,1533年にインカ帝国(タワンティン=スーユ)を滅ぼしました。

また,1532年には〈ピサロ〉(1478~1541) 【セH29】がペルー【セ試行】のインカ帝国【セ試行「ペルーに栄えていた文明」】【セH22滅亡時期,セH29地図上の位置を問う】の王〈アタワルパ〉(1532~33)を会議に招き,服属とキリスト教徒への改宗を要求。1533年に身代金を金と銀で払わせた末,〈アタワルパ〉を処刑しインカ帝国を滅ぼしました。〈アタワルパ〉は兄との内戦に勝利して即位しており不安定な状態だったのに加え,スペイン人の持ち込んだ感染症の流行も火に油を注ぎました。〈ピサロ〉が建設したリマ中心の広場には,今でも彼の銅像が「リマ建設者ピサロ」と記され立てられています。

征服者(コンキスタドーレス)は,先住民(インド人であるという誤解からインディオと呼ばれました)にキリスト教を布教するかわりに,スペイン王から先住民・土地の支配を委託されていました。これを,エンコミエンダ制【東京H12[2]】【セH14時期・軍管区制ではない,セH30】といいます。先住民には,スペイン人の持ち込んだ腺ペスト,はしか,天然痘【セH30】などの感染症に対する抵抗もなく,商品として売る作物を栽培する大農園(プランテーション)や,各地の鉱山での酷使によって【共通一次

平1】【セH10中国から大量の労働者が流入したか問う,セH11「先住民は,征服以後,鉱山などで過酷な強制労働に従事させられた」か問う】人口が激減【共通一次

平1】【セH30】しました【上智法(法律)他H30 奴隷貿易の対象にはなっていない】。メキシコと中南米の先住民は,征服後100年で5000万人から400万人に減ったといわれています。

◆新大陸とユーラシア・アフリカ大陸のさまざまな物が交換された

感染症は新大陸へ,ジャガイモは旧大陸へ

〈コロン〉のアメリカ大陸到達以降,アメリカ大陸にあったモノやヒトがアフリカ・ユーラシア大陸に伝わり,その逆も起こりました。いわゆる「コロン〔コロンブス〕の交換」です(注1)。

植物としては,ジャガイモが1570年ころにスペインに持ち帰られヨーロッパ各地に広まっていったらしいですが,食用としては普及しませんでした。ずんぐりとした見た目が敬遠され,偏見を生んだのです。のちにジャガイモは救荒食として“貧者のパン”と呼ばれ,軍用食として強国に導入されていくことになるのですが(注2)。ほかにトウモロコシ,トマト,トウガラシなどがヨーロッパ・アフリカ大陸に移動し,ヨーロッパ・アフリカ大陸からは小麦やライ麦も導入されました。

動物としては,馬,羊,豚,羊,山羊といったユーラシア大陸の家畜が,アメリカ大陸についに到達。アンデス地方にリャマやアルパカに混じってヒツジが放牧される光景も見られるようになります。

人類も交換の対象となりました。

モンゴロイド人種に分けられる人々が居住していた南北アメリカ大陸に,ユーラシア大陸・アフリカ大陸の人々が移り住み,大陸を越えた主体的あるいは強制的な移動が起こります(注3)。

(注1)民族学者・人類学者〈山本紀夫〉(1943~)は両者の被ったインパクトを比較した上で,これを「コロンブスの不平等交換」であったと読み足しています(同『コロンブスの不平等交換 作物・奴隷・疫病の世界史』KADOKAWA,2017。

(注2)伊藤章治『ジャガイモの世界史―歴史を動かした「貧者のパン」』中公新書,2008,p.43。ジャガイモの民衆への普及には,聖職者や医者による啓蒙活動の成果もありました(南直人『〈食〉から読み解くドイツ近代史』ミネルヴァ書房,2015年,p.21)。

(注3)チャールズ・マンはこれを「ヒトのコロンブス交換」と表現しています。チャールズ・マン,鳥見真生訳『1493〔入門世界史〕』あすなろ書房,2017,p.488。

16世紀半ばに現在のボリビアでポトシ銀山【セH29】が発見されると,大量の銀がヨーロッパに輸出されるようになります。当時は「重金主義」といって,よりおおくの金銀財宝を輸入すれば,国家は豊かになると考えられていましたが,実際は逆で,金銀財宝が増えれば増えるほど,その価値は下がっていくインフレーションが起きました。また,「14世紀の危機」が終わると15世紀以降西ヨーロッパの人口は増加し,市場経済が拡大したこともインフレーションの要因ではないかともいわれています(この物価上昇は価格革命と呼ばれています)。

キリスト教の聖職者のなかには,ドミニコ修道会士〈ラス=カサス〉(1474~1566) 【東京H13[2]】のように,コンキスタドールのひどい実態をスペイン国王に訴えたものもいましたが,彼の言説は“デマ”(いわゆる黒い伝説)にすぎないと批判する者もいました。

先住民を奴隷にすることは禁止されましたが,結果的に,労働力をおぎなうために西アフリカの住民が奴隷(“黒い積荷”“黒い象牙”(注)と形容されました)として大量に輸入されるようになっていきました(奴隷貿易)。カリブ海やアメリカ大陸行きの航路は,致死率の高い「中間航路」と呼ばれ,致死率は50%に達したといわれます。

奴隷はカリブ海【セH5西インド諸島。フィリピン,インドネシア,ブラジルではない】で生産された砂糖(“白い積み荷”) 【セH4,セH5】や,北アメリカ大陸南部で生産されたタバコと交換。ほかにも,鉱山からは銀【セH4】が積み出されます【セH4胡椒・茶,ゴム・コーヒー,タバコ・毛織物ではない】。

砂糖やタバコはヨーロッパで売りさばかれ,何も知らない上流階級の嗜好品(しこうひん。主食と違い,味や香り・ステータスを楽しむ品物)となりました。

新しい商品の流入により,ユーラシア大陸の生活スタイルが激変していくことになりました(生活革命)。例えば,カカオ,タバコ,砂糖は「嗜好品」として,ヨーロッパの上流階級の人々を喜ばせました。砂糖入り紅茶【セH18,セH29試行 地図(カリブ海からイギリスへの輸出経路を選択する)】は非常に高価な飲み物であり,中国製の陶器に注いで飲むことがステータスとされました【セH18 17世紀には労働者の家庭にまで普及していない】。砂糖は,紅茶の補完財であったのです(注)。

(注)角山栄『茶の世界史』中公新書,(1980)2017,p.103。

◆先住民人口が激減したため,黒人奴隷が新大陸に積み出される

コンゴやベニンから,黒人がアメリカへ連行される

スペインとポルトガルの進出は,同時に中央アメリカ・カリブ海・南アメリカの社会をも一変させました。前述の奴隷に加え,本国から移住したスペイン・ポルトガル系のペニンスラール(半島人という意味),アメリカ大陸生まれのスペイン系・ポルトガル系のクリオーリョ,スペイン系・ポルトガル系と先住民インディオの混血であるメスティソ【セ試行 白人と原住民(インディオ)の混血か問う】【東京H12[2]】,スペイン系・ポルトガル系と黒人との混血ムラート【東京H12[2]】,インディオと黒人の混血サンボのように,皮膚の色により社会的なステータスが区分されるようになっていきます。大土地所有者にはクリオーリョが多く,ペニンスラールの軍や官僚とともにアメリカ大陸における社会経済のトップに君臨していくことになります。

西アフリカにはベニン王国やダホメー王国,中央アフリカにはコンゴ王国がありましたが,ヨーロッパ人はこれらの国々に火器や織物を積んで,現地の奴隷と交換しました。奴隷貿易が廃止にいたるまで,その数は数千万人にのぼり,奴隷が連行されたアフリカの地域は甚大な打撃を受けます。ポルトガルは西アフリカ【セH5】や中央アフリカのギニア湾岸から奴隷を供給できましたが,スペイン【セH5イタリアではない】の商人は奴隷交易のための拠点がなかったため,ポルトガル政府との間に奴隷を売り渡す契約(アシエント)を結び,莫大な収益を上げるようになっていきました(注)。

(注)アシエントは,「スペイン領アメリカへの奴隷の輸入にかんして,国王と商人などが結んだ契約」。増田義郎「世界史のなかのラテン・アメリカ」増田義郎・山田睦男編『ラテン・アメリカ史Ⅰ メキシコ・中央アメリカ・カリブ海』山川出版社,1999,用語解説p.99。

17世紀前半になると,スペインはアメリカ大陸で先住民から土地を奪ったり買ったりして,熱帯ならではのお金になる作物(商品作物)を育てる土地農園を営むアシエンダ制をはじめるようになります。エンコミエンダ制では先住民の土地は奪わずに労働を強制していましたが【セH11「先住民は,征服以後,鉱山などで過酷な強制労働に従事させられた」か問う】,アシエンダ制では先住民は賃労働者となり経済的な支配しただけでなく,エンコミエンダ制と違って人格的にも支配しました。17世紀半ばから銀があまりとれなくなると,アシエンダ制はさらに拡大していきます。とくにブラジルでのサトウキビのプランテーションが発達しました。

こうして,スペインとポルトガルといったラテン系の民族の進出したラテンアメリカでは,彼らを支配層とし,ラテンアメリカ生まれのラテン系の人々であるクリオーリョ,先住民との混血であるメスティソ【東京H12[2]】【セH29試行 独立運動を主導したのはクリオーリョ】,ラテン系の人々とアフリカ系住民との混血であるムラート【東京H12[2]】,さらに最下層にアフリカ系住民の奴隷といったような,ピラミッド型の身分社会が成立していったのです。ヨーロッパ系の民族が先住民と交わることはあまりみられなかった,北アメリカの植民地とは対照的です。

◆逃亡奴隷の集落がブラジル北東部に形成される

黒人奴隷と先住民が支配を逃れ,自立する

ポルトガルの支配が進むのと並行して,ブラジル北東部のバイーア市などに,キロンボ(英語では「マルーン」といいます)という逃亡した黒人奴隷のコミュニティが形成されるようになります。

ここには同じく迫害を受けた先住民も合流し,相互の混血も生まれていきました。

・1500年~1650年のアメリカ 南アメリカ 現①ブラジル

ブラジルではポルトガルによるサトウキビのプランテーションが盛んとなる

ポルトガルの王〈マヌエル1世〉(幸運王,位1495~1521)により,すでに〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉の到達していたインドのカリカットの王と外交関係を結ぶ目的で1500年に派遣された〈カブラル〉(1467?~1520?) 【セ試行 パナマ地峡の横断が業績ではない】【追H30】【※意外と頻度低い】が,誤って大西洋を南西に突き進み,1500年にブラジル【東京H23[3]】【追H30】を偶然発見。1494年にスペインとの間に締結されていたトルデシリャス条約の分割線【上智法(法律)他H30地図上の位置を答える】【※意外と頻度低い】にもとづき,これをポルトガル【東京H23[3]】領【セH12スペインはプランテーション農業を展開していない】としました。

ブラジルを領有したポルトガル【セH12スペインではない】ですが,当初はアジアの香辛料貿易への関心が高かったことから,ブラジルの有効活用はなかなかなされません。「ブラジル」の名の語源となった「パウ=ブラジル」(ブラジルの木)が,赤い染料の原料として輸出されたくらいで,交易やプランテーションの導入は進みませんでした。

ブラジル沿岸部にはトゥピ=グァラニー語族の諸民族がおり,パウ=ブラジルの交易がおこなわれ,ポルトガル人との混血も進みました。しかし,1530年頃にからフランス人の進出が活発化すると,インディオの諸民族の対立を利用しながら,ポルトガル人の交易拠点を脅かし始めるようになります。ポルトガルの王室は入植地を増やしてこれに対抗し,のちに総督が任命されるようになりました。リオ=デ=ジャネイロが1565年に建設されると,付近に植民地を建設していたフランスを1567年に追放しています。

やがて,パウ=ブラジルが枯渇すると,熱帯での栽培に適したサトウキビのプランテーションの格好の地として白羽の矢が立ちます。すでに大西洋上のマデイラ諸島(イベリア半島の南西1000km余りに位置します)で導入されていましたが,16世紀半ばに砂糖製造工場とともにサトウキビの第農園(プランテーション)がブラジルに建設されるようになりました。新大陸での有力なライバルであったスペインは,イベリア半島南部でサトウキビ栽培を行っていたことから新大陸(特に後に世界的産地となるカリブ海の島々)での栽培には積極的ではなく,ポルトガルの独壇場となりました。また,内陸部では牧畜も導入されていきます。

労働力として,まず先住の諸民族(インディオ)が奴隷として用いられました。しかし,インディオはヨーロッパから持ち込まれた疫病による影響を受け,布教のために入植したイエズス会もインディオを奴隷として用いることに反対します(のちにポルトガル王室と対立し1759年に追放)。イエズス会はインディオをキリスト教徒にしようと各地に集落をつくります。1554年に建設されたサン=パウロもそのうちの一つです。しかし,結果としてブラジルにおけるインディオは激減し,現在のブラジルでは総人口の1%を下回る比率となっています。

激減したインディオの代わりの労働力として多数導入されていったのが,アフリカ大陸のポルトガル植民地から輸入されたバントゥー系諸民族です【セH11「先住民の人口が激減すると,多くの奴隷が輸入されるようになった」か問う】。この黒人奴隷の導入は1570年以降,ポルトガル王室やそれと結びついたにポルトガル系ユダヤ人(注)によって奨励されていき,おもにアンゴラのルアンダやコンゴが積出港でした(⇒1500年~1650年の中央アフリカ)。次第に,黒人とポルトガル人との間に生まれたムラート(女性の場合はムラータ)の人口も増えていきました。ブラジルの文化には,こうしたインディオやアフリカの文化の影響が残されています。

ポルトガル王位は1580年に〈フェリペ2世〉が継承し,これにより実質的に併合されることになりました【セH6時期】。

それにともないポルトガルの植民地であったブラジルも,1640年に〈ジョアン4世〉が独立を回復するまでスペインの統治下に置かれることになります。その結果,オランダ独立戦争(1568~1646)を戦っていたネーデルラント北部(ネーデルラント連邦共和国,いわゆる「オランダ」)の西インド会社(1621年設立)による攻撃も受けるようになり,ブラジルの砂糖がヨーロッパ金融の中心地に成長していたアムステルダムに流れ込みました。

1640年にポルトガルが独立を回復した後も,ブラジルではオランダに対する抵抗戦争が続き,1646年にはその功績が認められ,ブラジルは植民地からブラジル公国に格上げされ,ポルトガルの王太子はブラジル公の称号を有することになりました。

(注)彼らの多くは,1496年に〈マヌエル1世〉の命令でポルトガルからアムステルダムに亡命していました。ブラジルへの入植も行われています。

◆逃亡奴隷の集落がブラジル北東部に形成される

黒人奴隷と先住民が支配を逃れ,自立する

ポルトガルの支配が進むのと並行して,ブラジル北東部のバイーア市などに,キロンボ(英語では「マルーン」といいます)という逃亡した黒人奴隷のコミュニティが形成されるようになります。

ここには同じく迫害を受けた先住民も合流し,相互の混血も生まれていきました。

・1500年~1650年のアメリカ 南アメリカ 現④アルゼンチン

現在のアルゼンチンは,1516年にスペイン人により「発見」され,ペルー副王(副王はスペイン語でビレイvirrey。スペイン国王の代わりに統治を任された長官のことです)領に組み込まれました。

現地には山岳部にケチュア人やアイマラ人(インディオと総称されます),草原地帯(ケチュア語でパンパと呼ばれます)やサバナ地帯(ケチュア語でチャコ)にはグアラニー人やチャルーア人が狩猟生活をおこなっていました。

スペイン人の入植が進行して混血の人々(メスティソ)が生まれるとともに,アフリカ大陸のコンゴやアンゴラからバントゥー系の黒人が奴隷として輸入されました。

1536年にブエノスアイレスが建設されましたが,鉱山や農産物に乏しいアルゼンチンにはスペインにとって”甘み”がなく,開発は遅れました。

1588年からはイエズス会によるカトリックの布教も進行し,布教のための集落が各地に築かれます。

大規模な農園(エスタンシア)も築かれましたが,広大な草原(パンパ)では馬や牛の放牧が大規模に展開され,ガウチョといわれる牧畜民が独自の文化を築き上げていきました(2010年代中頃の日本で流行したガウチョパンツは,彼らの服装にルーツを持ちます)。

・1500年~1650年のアメリカ 南アメリカ 現④アルゼンチン

◆ボリビアのポトシに,世界最大級の銀鉱山が発見される

ポトシの銀が,新大陸や中国に流れ込む

北アメリカ大陸では,各地で銀鉱山が発見されました。

・メキシコ【セH10ブラジルではない】

北中部のグアナフアト(◆世界文化遺産「グアナフアトの歴史地区と鉱山」,1988)

北中部のサカテカス(◆世界文化遺産「サカテカス歴史地区」,1993)

・ボリビア

ポトシ銀山【東京H16[1]指定語句】【追H9ポルトガル植民地ではない】

これらから採掘された銀が大量に流れ込み,日本銀【東京H16[1]指定語句】の流入とともに東アジア世界の銀の流通量が増加する原因となりました【セH10時期を問う(16世紀)】。

ポトシ銀山は当初は先住民より発見されたのですが,のち1545年にエンコメンデーロ(先住民の委託を受けた入植者)のものになります。山は「セロ=リコ」(富の山)と呼ばれ,入植者が殺到。16世紀の“シルバー=ラッシュ”となりました(◆世界文化遺産「ポトシの市街」,1987(2014危機遺産))。

16 世紀末~17 世紀前半にかけてポトシは12 万人(1572 年の人口調査)から16万人(1611年)という大都市に発展。リマ~クスコ~ポトシ間の幹線道路も1570年代までに「銀の道」として整備。その中間地点にあたるティティカカ〔チチカカ〕湖南東,アイマラ系先住民の住む所には1548年にラパスが建設されます(現在のボリビアの首都)。しかし,ポトシの標高はなんと約4000m。高地に適応できなかったため黒人奴隷は用いられませんでした。先住民はコカの葉を噛みつつ労働にあたり,多くが犠牲となっていきます(注)。

(注)真鍋周三「植民地時代前半期のポトシ銀山をめぐる社会経済史研究 ―ポトシ市場経済圏の形成

―(前編)」『京都ラテンアメリカ研究所紀要』11巻,p.57~p.84, 2011,https://www.kufs.ac.jp/ielak/pdf/kiyou11_04.pdf,p.58~p.59

・1500年~1650年のアメリカ 南アメリカ 現⑩ベネズエラ

現在のベネズエラのカリブ海沿岸に,1498年に〈コロン〉〔コロンブス〕が上陸していました。この第三回航海で,彼はベネズエラの豊富な真珠を発見します。〈マルコ=ポーロ〉の『世界の記述』を通したインドか日本に真珠があるという情報から,〈コロン〉は「インドに到達したのだ」という確信を深めます。

ベネズエラにおける真珠採集には,バハマ諸島やベネズエラ沖のマルガリータ島,ベネズエラ沿岸から先住民が輸送・酷使され,カリブ海周辺の先住民の人口激減の一つとなりました。

(注)山田篤美『真珠の世界史』中公新書,2013,p.84~p.85。

◆スペインにより太平洋横断交易が始まり,メキシコ銀が東アジアに輸出される

スペイン船に乗って,銀が太平洋を渡る

〈マゼラン〉(注)が太平洋を横断した後も,ヨーロッパの人々は太平洋がどんな所なのか,正確な知識はほとんど把握していませんでした。

16世紀末にスペイン人の〈レガスピ〉によって太平洋航路が開拓され,1571年にフィリピンにマニラが建設されました。グアムはこの交易の中継ポイントとして,重要な基地になりました。船には中国から買い付けた絹・陶磁器・香料が満載で,スペインが新大陸で掘り出した銀が交換のために用いられました。イギリスの海賊船は,このスペイン船を標的にしたわけです。

そんな中,1596年にガレオン船の一つサン=フェリペ号が,日本の土佐(現在の高知県)沖に漂着し,〈長宗我部元親〉(ちょうそかべもとちか,1539~99)が〈豊臣秀吉〉(1561~98)に通報しています。また,1609年にはメキシコのアカプルコに向かっていたサン=フランシスコ号が下総(しもうさ,現在の千葉県)に漂着し,マニラの長官代理の〈ロドリーゴ〉(ドン=ロドリゴ,1564~1636)は駿府(現在の静岡県)で〈徳川家康〉と会見し,スペインの新大陸の植民地ヌエバ=エスパニャとの通商関係を求められました。これに対し,1610年に京都の商人〈田中勝介〉らが〈ロドリーゴ〉とおもにメキシコに渡航し,翌年帰国しました。1611年には伊達氏の家臣である〈支倉常長〉(はせくらつねなが,1571~1622)ら慶長遣欧使節団が,メキシコ経由でヨーロッパに派遣され,なんとスペイン国王〈フェリペ3世〉(位1598~1621)とローマ教皇〈パウルス5世〉(位1605~21)に謁見しています。

1601年にスペイン人によりマリアナ諸島の中のサイパン島が確認され,17世紀後半からはスペイン人の宣教師がマリアナ諸島で布教活動を行いました。

1606年にポルトガル人の航海長〈キロス〉は,バヌアツに到達しました。その後,船員のトレスは,オーストラリアとニューギニア島が離れていることを確認しました。ニューギニアには,すでにポルトガル人の〈メネゼス〉が到達しています。

さらに遅れて,オセアニアに進出したのはオランダです。オランダはアジア貿易にも関心を示し,はじめは北極海を通る航路を開拓しようとしましたが失敗し,太平洋航路の開拓に乗り出します。1598年にロッテルダムを出航した船隊が難破し,残った1隻が日本の豊後(ぶんご,現在の大分県)に漂着し,〈徳川家康〉(1542~1616)に謁見したことは有名です。その後,1616年に〈ル=メール〉は,トンガやビスマルク諸島のニューアイルランド島などのニューギニア北東部の諸島を発見しました。また,17世紀に入りオランダ人の航海士たちはオーストラリア大陸に到達しますが,荒れ地ばかりでうま味がないと判断したようです。1642年に東インド会社の命令で探検した〈タスマン〉(1603~59)は,オーストラリア南部のタスマニア島【セH26】やニュージーランド南島の南端に到達しました。これが,ポリネシア系のマオリ人【セ試行ニュージーランドの原住民】にとっての,ヨーロッパ人との初接触です。その後,トンガやフィジー,ビスマルク諸島のニューブリテン島を回って,ジャワ島のバタヴィアに帰りました。その後のオランダは,アフリカ大陸南端のケープタウンを確保したことから,太平洋周りの航路への関心は低下していきました。

(注)〈マゼラン〉はポルトガル出身なのでポルトガル語読みで〈マガリャンイス〉と呼ぶのが“正しい”とされることもありますが,出身“国”にこだわるのは近現代以降にナショナリズムが盛んになって以降のことです。ここでいう「ナショナリズム」とは,要するに“お国自慢”のこと。

○1500年~1650年のオセアニア ポリネシア

ポリネシア…現在の①チリ領イースター島,イギリス領ピトケアン諸島,フランス領ポリネシア,③クック諸島,④ニウエ,⑤ニュージーランド,⑥トンガ,⑦アメリカ領サモア,サモア,⑧ニュージーランド領トケラウ,⑨ツバル,⑩アメリカ合衆国のハワイ

・1500年~1650年のオセアニア ポリネシア 現①チリ領イースター島,イギリス領ピトケアン諸島,フランス領ポリネシア

◆イースター島では資源資源が枯渇し,石像の建造もストップした(“イースター島の教訓”)

ポリネシア人のイースター島では,16世紀頃にモアイの建造が突如ストップしました。島には今でも,未完成のモアイが150体も残されています。ポリネシア人が移住してきたときには緑豊かだった島は,過剰な人口にともなう森林伐採によって草原と化し,土壌が流出してサツマイモの収穫量が不足したため,限られた資源をめぐり争いが起きたのではないかと考えられています(注1)。漁に使う木製のカヌーを建造することもできなくなり,やがて布や漁網の材料であったカジノキも枯渇(注2)。1600年には島のほぼすべての森林が失われ,運搬する手段を失った石切場の巨石が,そのまま放置されるようになりました。島民の間では,ライバルの集落のモアイを引き倒す行為がなされました。実力をたくわえた戦士階級は,モアイの変わりに鳥神マケマケの化身である鳥人への信仰を深め,木板に未解読のロンゴロンゴ文字を刻むようになります。

18世紀にヨーロッパ人が訪れたときには,ほんの数体の石像のみがかろうじて立っている状態であったといいます。

ただ,「イースター島でモアイづくりのために最後の木を伐採した人は,それが最後の木だとは気づかなかった」という“教訓”じみた挿話に関しては,異を唱える説もあります(ハワイ大学の研究者によると,ポリネシア人とともに島に流入したネズミが増加し,チリサケヤシという樹木が齧られたが,そもそも石像の運搬にはそれほど多くの人手は必要なかったといいます(注3))。

(注1)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,p.15。

(注2)同上,p.16。

(注3)印東道子「イースター島の環境崩壊とモアイ」 国立民族学博物館http://www.minpaku.ac.jp/museum/enews/162,2014年

・1500年~1650年のオセアニア ポリネシア 現⑤ニュージーランド

オランダの〈タスマン〉が1642年にタスマニア島の東方から北上し,ニュージーランドの南島を確認。しかし,ニュージーランドの住民(マオリ)による攻撃を警戒し,上陸することはありませんでした。彼はこの島々をオランダのゼーランドにちなみ,「ゼーランディア=ノヴァ」(英訳するとニュージーランド)と命名しています。

・1500年~1650年のオセアニア ポリネシア 現⑥トンガ

ポリネシア西部・中央部,メラネシアやミクロネシアの一部にまで交易圏を拡大させていたトンガ帝国ですが,この時期にはトゥイ=トンガ(トンガ大首長)の権力は衰退に向かいます。

17世紀前半にはオランダやイギリスの船が来航しています。

・1500年~1650年のオセアニア ポリネシア 現⑨ツバル

スペインの〈メンダーニャ〉(1542~1595)が上陸していますが,植民はなされませんでした。

○1500年~1650年のオセアニア オーストラリア

この時期のオーストラリアについては文字史料が乏しく,詳細はわかりません。

オランダ人の〈タスマン〉(1603~1659)が,オランダ東インド会社(VOC)の下で1642年~1643年にニュージーランド西岸やタスマニア島南岸を,1644年にはオーストラリア北西岸周辺を航海しています。当時のヨーロッパで実在が謎とされていた「南方大陸(テラ=アウストラリス)」の正体を探すことがミッションでした。

○1500年~1650年のオセアニア メラネシア

メラネシア…現在の①フィジー,②フランス領のニューカレドニア,③バヌアツ,④ソロモン諸島,⑤パプアニューギニア

・1500年~1650年のオセアニア メラネシア 現①フィジー

1643年にオランダの〈タスマン〉が上陸しています。

・1500年~1650年のオセアニア メラネシア 現③バヌアツ

1606年にポルトガルの〈キロス〉がバヌアツのニューヘブリディーズ諸島に上陸しています。

・1500年~1650年のオセアニア メラネシア 現④ソロモン諸島

1568年にスペインの〈メンダーニャ〉(1542~1595)がソロモン諸島を訪れ,ガダルカナル島で発見した砂金から莫大な富の眠る島と勘違いし,古代イスラエルで栄華を誇った〈ソロモン〉王にちなみソロモン諸島と名付けました。

・1500年~1650年のオセアニア メラネシア 現⑤パプアニューギニア

1526年にポルトガルの〈メネセス〉(1498?~1537)が上陸しています。

○1500年~1650年のオセアニア ミクロネシア

ミクロネシア…現在の①マーシャル諸島,②キリバス,③ナウル,④ミクロネシア連邦,⑤パラオ,⑥アメリカ合衆国領の北マリアナ諸島・グアム

・1500年~1650年のオセアニア ミクロネシア 現①マーシャル諸島

スペインの〈マゼラン〉(1480?~1521),〈エルカーノ〉(1486?~1526)さらに〈サーベドラ〉(未詳)らにより発見されています。

・1500年~1650年のオセアニア ミクロネシア 現②キリバス

・1500年~1650年のオセアニア ミクロネシア 現③ナウル

・1500年~1650年のオセアニア ミクロネシア 現④ミクロネシア連邦

1525年にポルトガル人がヤップ島とユリシー島に到達,1529年にはスペインがカロリン諸島に到達。1595年には,マリアナ諸島とカロリン諸島はスペイン領となりました。

・1500年~1650年のオセアニア ミクロネシア 現⑤パラオ

16世紀後半に,マリアナ諸島,グアム,カロリン諸島,フィリピンなどとともに,スペイン領東インドとなっています。

・1500年~1650年のオセアニア ミクロネシア 現⑥アメリカ合衆国領の北マリアナ諸島・グアム

先住民はオーストロネシア語族マレー=ポリネシア語派のチャモロ人。

1521年にスペインの派遣した〈マゼラン〉グアム島に到達。

1565年には〈レガスピ〉によりスペイン領となっています。

○1500年~1650年の中央ユーラシア 東部

◆金が滅ぼされ,モンゴル帝国の支配下に入る

モンゴル人は沿海州~オホーツク海へも拡大する

中国東北部の沿海州(オホーツク海沿岸部)を本拠地とするツングース諸語系の女真(女直,ジュルチン)はモンゴル人の支配下に入りますが,複数の部族の首長による統合は維持されていました。

北部の野人女真,中部の海西女真,南部の建州女真が有力部族として台頭しますが,このうち南部の建州女真はオホーツク海と明・朝鮮との交易ルートや朝鮮人参【追H30薬用人参ではない】の生産地を掌握し,勢力を拡大させていきました。

1616年には建州女真【京都H22[2]「女真」を答える】【セH6清が女真の王朝かを答える】の指導者〈ヌルハチ〉【セH8順治帝ではない】が女真の諸部族を統一し,アイシン国(金)を建国しました。女真が昔に建国した金(1115~1234)と区別するために,こちらを後金といいます。八旗という軍事制度を整備し,1619年には明をサルフの戦いで破ります。

かれらはモンゴル人のうち〈チンギス=ハーン〉の直系子孫を服属させ,1636年には女真人・漢人・モンゴル人の代表による会議で,国号を清と変えることが決められ,第二代〈ホンタイジ〉【京都H22[2]】が中国の「皇帝」即位を宣言します。このときの都は瀋陽(盛京)【京都H22[2]】です。第三代〈順治帝〉【京都H22[2]】【セH8】【追H9乾隆帝ではない】のときに北京を占領し,1644年に滅んだ明に代わって,北京【セH8】を首都に構えました。

○1500年~1650年の中央ユーラシア 中部

◆チベットに〈ダライ=ラマ〉政権が成立する

チベット高原が政治的に統一される

チベット高原のチベット仏教は,複数の派に分裂し,互いに抗争する時代が続いていました。

モンゴル高原のモンゴルを再統一した,モンゴルの一部族トゥメト部の〈アルタン=ハーン〉(位1551~1582)は,チベット高原のチベット仏教ゲルク派〈ダライ=ラマ3世〉(1543~1588)を保護します。

〈アルタン=ハーン〉の孫が〈ダライ=ラマ4世〉として即位。

チベット仏教ゲルク派は,その後,遊牧民のオイラトの一部族であるホシュート部を保護者として選び,ホシュート部の長〈グーシ=ハーン〉(1582~1654)は「ゲルク派」を救うという名目でチベットに進出。

〈ダライ=ラマ5世〉(位1642~1682)はラサにポタラ宮殿を建設し,チベットの統一を実現しました。

○1500年~1650年の中央ユーラシア 北部

◆ツングース人とヤクート人によるトナカイ遊牧地域が東方に拡大する

北極圏ではトナカイ遊牧地域が東方に拡大へ

ユーラシア大陸北東部の寒帯・冷帯の地域には,古シベリア諸語系の民族が分布し,狩猟採集生活を送っていました。

しかし,イェニセイ川やレナ川方面のツングース諸語系(北部ツングース語群)の人々や,テュルク諸語系のヤクート人(サハと自称,現在のロシア連邦サハ共和国の主要民族)が東方に移動し,トナカイの遊牧地域を拡大させていきます。

圧迫される形で古シベリア語系の民族の分布は,ユーラシア大陸東端のカムチャツカ半島方面に縮小していきました。

◆極北では現在のエスキモーにつながるチューレ文化が生まれる

エスキモーの祖となるチューレ文化が拡大する

ベーリング海峡近くには,グリーンランドにまでつながるドーセット文化(前800~1000(注1)/1300年)の担い手が生活していましたが,ベーリング海周辺の文化が発達して900~1100年頃にチューレ文化が生まれました。

チューレ文化は,鯨骨・石・土づくりの半地下式の住居,アザラシ,セイウチ,クジラ,トナカイ,ホッキョクグマなどの狩猟,銛(精巧な骨歯角製)・弓矢・そり・皮ボート・調理用土器・ランプ皿・磨製のスレート石器が特徴です(注2)。

(注1)ジョン・ヘイウッド,蔵持不三也監訳『世界の民族・国家興亡歴史地図年表』柊風舎,2010,p.88

(注2)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「エスキモー」の項

○1500年~1650年のアジア 東アジア

◆明は北虜南倭や大地震(華県地震)の影響を受け,財政難に苦しめられる

北虜南倭と華県地震,秀吉の朝鮮侵攻に明苦しむ

この時期の明にとっての脅威は,北虜【セH10】【セA H30】(ほくりょ,北方騎馬遊牧民【セH10倭寇との引っ掛け】)と南倭【セH10北虜ではない】(なんわ,倭寇)です。

北虜

モンゴル高原では,〈チンギス・ハーン〉の直系である〈アルタン=ハーン〉は,勢力を増し,彼の側につく漢人の支配層や軍人,迫害を受けた白蓮教徒が北辺に移動し,都市を建設するようになっていました。アルタンの根拠地は現在のフフホトにあたります。漢人の軍人を受け入れていた〈アルタン〉は,中国の内情を熟知していまいした。1550年に北京を占領し【セH15,セH16北元による占領ではない】,朝貢貿易を再開するように圧力をかけました。

南倭

北方の軍事費が増加するのにしたがって,15世紀半ばから銀による徴税がおこなわれるようになり,人々の生活を苦しめました。不足した銀を補うために,1540年になると日本の銀の中国向け輸出が増加するようになります。それにともない,生糸の交易も増えますが,明は海禁政策をとっていたため,その監視をくぐり抜けようとする密貿易集団(倭寇【セA H30】)が発達することになりました。

1523年には朝貢の順位をめぐり,寧波で大内氏と細川氏の遣明船が争う事件も起きています。明は,倭寇の拠点である日本を恐れ,日本からの朝貢船への規制も厳しくなっていました。しかし貿易が規制され銀が不足すればするほど,密輸が成功したときの利益は高くなります。倭寇は,日本の博多【東京H27[1]指定語句】商人やポルトガル商人を拠点に誘い,巨利をあげるようになっていきます。

有名なのは〈王直〉(おうちょく,?~1560)です。彼は,広東で巨大な船をつくり,硫黄や生糸を,日本やアユタヤ朝などに密輸し,莫大な富を築き,日本・中国・朝鮮・東南アジアの密貿易集団を配下に置いて君臨しました。1553年には嘉靖大倭寇といわれる襲撃事件が多発し,〈王直〉は59年に処刑されました。

ポルトガルは1517年に広州【同志社H30記】で交易を開始し,1557年にはマカオ【セH22時期,セH24地図上の位置を問う,セH25】【上智法(法律)他H30】での居住を明から認められていました(◆世界文化遺産「マカオの歴史地区」,2005)。

1570年頃には日本の大名〈大村純忠〉が長崎港を開き,ポルトガルの貿易を許可。しかしその後,日本においてキリスト教徒への弾圧が始まると,ポルトガルの勢力は削がれ,かわりに台湾に進出したオランダ【セ試行 】の勢力が伸びます(1624年に台湾南部にゼーランディア城を築きました(注))。新参者のオランダにとっては,中国人や日本人のパートナーが不可欠でした。そこで目をつけられたのが,福建省出身の〈鄭芝龍〉(ていしりゅう,1604〜61)でした。彼は長崎の平戸に住んでいたことがあり,1624年に日本人の女性〈田川マツ〉と子どもをもうけていました。オランダに接近した〈鄭芝龍〉の勢力は拡大し,オランダも1639年には徳川幕府に長崎来航を認められます。

同じ頃〈アルタン〉は1571年に明と和議を結び,国境地帯の貿易が認められました。彼は〈順義王〉に封ぜられて,漢人の文化も取り入れ,牧畜民・農牧民を支配しました。

一方,1556年には陝西省でマグニチュード8.0と推定される華県地震が勃発し,少なくとも80万人が犠牲となる未曾有の被害を残し,明の統治も影響を与えます。

(注)オランダは1624年に安平港にゼーランディア要塞を築きましたが,1661年に〈鄭成功〉がアモイから台湾に進出してこれをのっとります。1624~1661年までがオランダの台湾支配期ということになります。なお,バタヴィアにオランダが完全に退去したのは1662年のこと。『世界史年表・地図』吉川弘文館,2014,p.122

◆銀が流入し貨幣経済がすすみ,心即理をとなえた儒学者〈欧陽明〉が民衆の支持を集めた

こうして,1570年頃以降,マニラにスペインの拠点ができて,メキシコから太平洋航路で銀が持ち込まれるようになってからというもの,ますます多くの銀が明に流れ込むことになりました。その量は,16世紀に2100〜2300トン,17世紀前半に5000トンと推計され,その約半数は日本銀でした。

しかし,それでも中国の銀不足は解消されません。大商人や官僚が,銀を使わずに貯め込んでいたからです。蓄財がすすめば,賄賂も横行します。農村の人々は,銀を手に入れるために手工業の副業を始めるようになり,長江下流域では生糸の生産が盛んになっていきました。収穫した米を小作料として地主に納めると,手元にはほとんど残りません。彼らは手工業により銀を手に入れ,それで米を買ったのです。その結果,生活の厳しい農民も多くなっていきました。

このような状況で,〈王守仁〉(1472〜1529)は,学問的知識や厳しい修養がなくても,人間と世界の正しいあり方「理」に到達できると説きました。庶民であっても,あるがままの自然の心の中に「理」が備わっていると考えたのです。これを「心即理」【セH12時期「全真教が成立した王朝」のときのものか問う】といいます。庶民であっても,自分自身のもっている道徳に従えば「理」に到れるという考え方は,絶大な支持を集めました。

のちには,泉州のムスリム家庭に生まれた〈李卓吾〉(1527~1602) 【セH9朱子学を継承・発展させたか問う(批判したので「継承・発展」とはいえない)】のように『論語』が「偽善者の言い訳」と言い放つ,自由な思想も現れるようになっていきました。

◆徐階による互市の設置と,張居正による税制改革がおこなわれた

海禁が解除され,税の銀納が認められるように

当時の中国では全国的な流通網が発展し,山西商人【セH7,セH10「新安商人」とのひっかけ】【セH23】や徽州(きしゅう,新安)商人【セH7「新安商人」,セH10山西省出身ではない,華北中心ではない】【セH23】が活躍し,資本を蓄えました。

交易をもとめて北虜南倭(北方の遊牧民と沿岸の倭寇)の圧迫が強まったことから,〈嘉靖帝〉(位1521~67)の下で内閣大学士の〈徐階〉(じょかい,1503~1583)が互市の設置を提案。決められた場所での交易が認められることになりました。

〈万暦帝〉(ばんれきてい,在位1572~1620)は即位したものの幼く,〈張居正〉(ちょうきょせい,1525~1582)が政治の実権を握っていました。宰相(主席大学士)についた彼は,官僚をおさえつけて,内閣が監察官を監督する形にします。これでは,内閣をチェックする監察官の役割の意味がありませんよね。〈始皇帝〉にあこがれ,皇帝権力を強めることで,富国強兵・綱紀粛正による立て直しを図ったのです。陽明学による講学活動も禁止。書院を閉鎖させ,政府批判を禁じました。これが,地方からの批判を生み,下野(政治家をやめて民間で活動すること)した人々から東林党というゆるいつながりを持った反政府グループが生まれ,東林党と非東林党との党争【セH30新法党・旧法党とのひっかけ】が激化しました。

なお,〈張居正〉は複雑になっていた両税法をやめて,丁税(人頭税)と地税にまとめて,一括して銀で納税する一条鞭法【共通一次 平1「人頭税と資産税を銀で納入させた」か問う】【セH7明代か問う】【セH16元代ではない,セH24時期】を,華中・華南・華北の順に順次導入しました。スペイン銀や日本銀の大量流入により,貨幣経済が発達して,いろいろな農業生産物が栽培されるようになったことや,銀で納める税の項目が増えていたことを背景としています。明代【セH27漢代ではない】の長江下流域(江南【東京H9[3]】地方)は綿織物などの商品作物生産地帯となったため,穀倉地帯は長江中流域に移り「湖広熟すれば天下足る」【東京H19[1]指定語句】【セH7中流域から過流域にうつったわけではない】 (長江中流域の湖沼地帯の稲が実れば,中国人のお腹はいっぱいになる)

【セH21江浙ではない,セH30】と呼ばれました。

その一方で,16~17世紀にかけ,佃戸による地主に対する小作料の不払い運動(抗租【セH8】)も起きています(清代中期以降の政府への租税不払い運動である「抗糧」と区別を)。

◆実学がさかんとなり,庶民の読み物も出版されるようになった

西洋技術を導入した新たな農業技術も,イエズス会のメンバーと協力した【セH23排撃していない】〈徐光啓〉【東京H17[3]】の『農政全書』【セH2時期(宋代ではない)】【東京H17[3]】【追H20薬学の書物ではない】により紹介され,生産力アップに貢献しました。

また産業が盛んになると,さまざまな技術書や薬学に関する実用書・技術書も著されるようになり,情報共有が進みました【セH15】。〈宋応星〉【セH29】が『天工開物』【東京H9[3]図版(繭から生糸を紡ぐ作業を説明する)】【セH2時期(宋代ではない),セH11:朝鮮で出版されたものではない】【セH29本草綱目ではない】【追H30時期を問う(明代)】で産業技術を図入りで集大成しました。陶磁器【セH2,セH10絹織物ではない】の生産地である景徳鎮【セH2清代以降に発達したのではない】【東京H9[3]】では,染付や赤絵【共通一次

平1:高麗青磁とのひっかけ】が発達し,ヨーロッパを含む国外【セH7ヨーロッパにまで明代後期以降,大量に輸出されたことを問う】にも盛んに輸出されていました。また,〈徐光啓〉はイエズス会士〈アダム=シャール〉とともに暦を改訂し,清代には実用化されました。のち,清がキリスト教徒に影響された暦を使用していることを知ると,キリスト教色を排除した宝暦暦(ほうりゃくれき)(1755~98)が制定されました。しかし,粗悪で,幕府天文方〈高橋至時〉により西洋の暦法をとりいれた寛政暦が制定(1798~1844),1844年以降は1873年のグレゴリオ暦導入までは天保暦を使用しています。

ほかにも,〈李時珍〉【セH11:清代ではない。四庫全書とは関係ない】【セH23】は『本草綱目』【セH23崇禎暦書ではない】【追H20茶の「薬効」が記された書物を問う】で中国の薬学を集大成しました。

なお,明の時代には生産や交易の発展にともない,庶民の力も増し,庶民向けの文学も盛んに印刷されました。四大奇書とされている,①〈呉承恩〉の『西遊記』,②〈施耐庵〉の『水滸伝』,③〈羅貫中〉『三国志演義』【セH9[21]】,④作者不詳の『金瓶梅』です【覚え方:Sai・Sui・San金(“SSS金”)】。初めの3つの原型は,すでに元代に成立していました。また戯曲としては〈湯顕祖〉の『牡丹亭還魂記』が人気を博しました。 美術は,院体画の流れを組んだ北宗画(ほくしゅうが)では〈仇英〉(きゅうえい)が,文人画の流れをくんだ南宗画(なんしゅうが)では〈董其昌〉(とうきしょう)が活躍しました。

さて,東林党と非東林党との党争が激化する中,文字も読めないのに多くの官僚を従えのし上がった宦官【セH9明朝では宦官の勢力が強くなったか問う】の〈魏忠賢〉(ぎちゅうけん,?〜1627)が,最高権力を握りました【セH8「16世紀には,大地主が官僚や商人を兼ね,外戚と称されていた」は,時代状況として不十分】。

彼は反対派の東林党に対し厳しい弾圧を加え,弾圧から逃れようと各地に〈魏忠賢〉をまつる聖堂が建てられたほどでした。東林党を反政府勢力としてマークし,特別警察により関係者を逮捕し,弾圧しました。反〈魏忠賢〉派,つまり東林党の指導者は〈顧憲成〉【法政法H28記】です。

〈崇禎帝〉(位1627〜44)が即位すると,〈魏忠賢〉は失脚して自殺。死後,彼に対する批判をテーマにとった小説や戯曲が,多数出版されました。

◆明の支配がぐらつき,北東部で女真〔女直〕が交易で急成長,朝鮮を服属させ,明を滅ぼす

女真が成長し,遊牧民の支持を受け「中国」支配へ

明の末期,指導力のとぼしい皇帝の即位が続きます。「跡継ぎとして長男を皇太子にする」という決まりあったため,選びようがなかったのです。

そんな中,1580年代~1590年代には飢饉が起き,民衆の「税が払えません」暴動が多発。さらに1592,1597年に日本の〈秀吉〉が朝鮮を落として明の支配を狙うわ,「北虜南倭」(北方の遊牧民と海上の「倭寇」)の攻撃も増えるわで,ガタガタ。

明から辺境に派遣された軍人の中には,軍事費を横領して自立をはかろうとした者も出ていました。例えば遼東半島に派遣されていた軍人は,東北アジアとのテン(貂)の毛皮や薬用の人参(朝鮮人参)の取引で,利益を得るようになっていました。

ちょうどその頃,シベリアの針葉樹林地帯や,黒竜江の北で狩猟されたテンや,白頭山周辺で栽培されるニンジンを,朝鮮半島まで送り届けていたのは女真(女直)人です。こうした特産物のルートを掌握した建州部の〈ヌルハチ〉(1559〜1626)は,急成長を遂げました。

朝鮮人と女真(女直)人との関係は深く,朝鮮王朝の建国者〈李成桂〉は多くの女真(女直)人を従えていました。あらたにヌルハチが女真(女直)人を統一すると,李朝の王や支配層は関係をどうするか対応に迫られます。当時の王〈光海君〉は友好関係を築こうとしましたが,重臣たちは反対して明【セH27南宋ではない】と同盟して〈ヌルハチ〉を攻撃しました。

しかし,1619年に明と朝鮮の連合軍はサルフの戦い【セH27リード文】で〈ヌルハチ〉に敗北し,朝鮮王朝は抵抗の後,降伏。後金と講和しました。その後,後金はさらに〈ホンタイジ〉【京都H22[2]】【追H21】のときに朝鮮王朝を攻撃し,1636年に服属しました。これ以降,朝鮮の宗主国は清となります【セH10:1870年代の宗主国が清か問う】。

・1500年~1650年のアジア 東アジア 現①日本

◆琉球王国とポルトガル人が間に入り,日本銀や工芸品が輸出され,大陸の商品が輸入された

メキシコ銀【セH5時期(16世紀以降)】がスペインのマニラ【セH5時期(16世紀以降)】経由で明に流入すると,中国での銀の需要が高まりました。それにこたえたのが,石見銀山(いわみぎんざん)を中心とする日本銀です【セH21時代を問う】。1526年に戦国大名〈大内〉氏が開発をはじめ,1533年以降朝鮮から伝わった新技術の灰吹法(はいふきほう)によって,生産量が増加していきました。これは,不純物の混ざった鉱石から銀を吹き分ける技術で,1533年に博多【東京H27[1]指定語句】の豪商〈神屋寿禎〉(かみやじゅてい)が〈慶寿〉(けいじゅ)と〈宗丹〉(そうたん)という技術者を朝鮮半島から招いて導入したものです(出典:島根県HP http://ginzan.city.ohda.lg.jp/wh/jp/technology/haifuki.html)。

日本はこの銀を,中国(生糸【セH7時期(明代の江南か)】,絹織物【セH7時期(明代の江南か)】,陶磁器)や朝鮮(木綿)とたくさん交換したかったわけですが,残念ながら当時の明は海禁政策をとっており,勘合貿易も室町幕府の衰退により1549年にはおこなわれなくなっていました。

そこに目をつけたポルトガルは日本との中継密貿易に参加して,莫大な利益をあげました。従来から東アジアに張り巡らされていた交易ネットワークに“便乗”(びんじょう)したといえましょう。

実際,1543年に種子島で銃砲を伝えたポルトガル人【セH4時期(15~16世紀にポルトガル人・スペイン人が東アジアに来航するようになったか問う)】【セA H30フランス人ではない】は,倭寇の指導者である〈王直〉(おうちょく,?~1560)のジャンク船に便乗して密貿易しようとしたところ,嵐にあったのです。彼らはすでに,前年の1542年にも種子島に来航していたこともわかっています【セ試行 時期(1558~1603年の間か問う)】。1549年にイエズス会の〈ザビエル〉が,マラッカから〈アンジロー〉(弥次郎,薩摩の人,生没年不詳)の手引きで鹿児島に移動した手段もジャンク船でした。

なお,明は後期倭寇の活発化を受け,1560年代に海禁をゆるめています。中国の福建省(漳州(しょうしゅう))からは,認可された船の外国への渡航が認められ,広東省でも朝貢以外の通商が認められました。ポルトガル人のマカオ【セ試行】【セH10泉州ではない】居住権が認められたのもこのときです。

日本の大名の中には〈大友宗麟〉〈大村純忠〉のようにキリスト教徒に改宗した者もいれば,純粋に貿易に従事しようとした大名もいました。しかし基本的にスペインやポルトガルの人々にとって,キリスト教徒の布教は必要条件であり,その先には植民地化という意図がありました。

尾張地方(おわりちほう,現在の愛知県)の戦国大名であった〈織田信長〉は,天皇と室町幕府(足利将軍)の両方の権力を自らのものとすることで,「天下布武」のスローガンを掲げつつ,日本全土にわたる公権力を獲得しようとしました。彼は天台宗山門派(延暦寺),浄土真宗(一向宗(いっこうしゅう))の一向一揆による抵抗を徹底的に倒し,世俗権力が宗教権力よりも上にあるのだということを示しました。浄土真宗は,武家や農民もとりこみ,“宗教国家”を建設しようとしていたとみられ,危険視されたのです。

〈信長〉は,太政大臣にも関白にも就任することなく,1582年に本能寺の変で亡くなりました。

〈信長〉の跡を継いだのは〈豊臣秀吉〉です。朝廷や中国・四国・九州支配のために,大阪城を造営し,農業・商工業の生産力を確保しました。天下を平定した秀吉は,1585年に関白に藤原姓をもらって就任し,1586年に太政大臣に就任し豊臣姓を始めました。姓を自分でつくってしまうというのは,天下人の証です。彼は聚楽第という豪華な宮殿を京都に造営し,1588年後陽成天皇を招いて儀式を執り行い,自分が官職の序列のトップにいることを,公家と大名に示したのです。彼は,関白と太政大臣という地位により,検地や刀狩り,海賊停止令などのさまざまな政策が行われました。1590年には惣無事令を発し,従わなかった関東の後北条氏は小田原で討伐され,従った〈伊達政宗〉は服属して奥州は平定されました。これで全国統一の完成です。

しかし〈秀吉〉は,明の征服を夢見て,朝鮮への軍事的進出【セH29琉球ではない】を2度実行し,失敗に終わりました。それぞれ,韓国では壬辰倭乱(イムジンウェラン)・丁酉倭乱【追H30】,日本では文禄の役・慶長の役といいます。明の征服をも企みましたが,朝鮮は〈李舜臣〉(1545~98) 【セ試行 李成桂ではない】【セH22李成桂ではない】による亀甲船(きっこうせん,甲板を覆った軍艦) 【セH22三段櫂船ではない】の水軍や明の援軍【追H30】【セH7】もあり,秀吉が死ぬと撤退しました【京都H21[2]説明(中国側が援軍を出したことを説明)】。

1598年に〈秀吉〉は,息子〈秀頼〉(6歳)に従うよう遺書を残し,あとを五大老・五奉行に託して亡くなりました。結局,五奉行の一人〈石田三成〉は五大老の一人〈毛利輝元〉と組み,西国大名とともに西軍を組みました。それに対し東軍を率いて勝利したのが〈徳川家康〉です。1600年に起きた“天下分け目の戦い”関ヶ原の戦いです。

1603年に〈徳川家康〉は,征夷大将軍の宣旨(せんじ)を受けました。しかし,〈秀吉〉のように関白には就任しませんでした。関白には〈秀頼〉も就任しており,それとは違う土俵で,あくまで「武家の棟梁」として,天下を支配することにこだわったのです。1615年には「武家諸法度」と「禁中並公家諸法度」が制定されています。

1614~1615年にかけて大坂の陣がおこなわれ,依然として勢力を保っていた〈豊臣〉家の宗家である〈豊臣秀頼〉(1593~1615)が滅ぼされると,いよいよ〈徳川〉一強の体制が完成しました。

〈家康〉は1615年に亡くなると,〈徳川秀忠〉(在職1605~23)に継がれます。〈家康〉の頃から,スペイン船やポルトガル船は相変わらず盛んに来航していました。日本人の民間貿易も盛んでしたが,〈家康〉はこれに朱印状を与えて許可していました(朱印船貿易) 【セH25宋代ではない】【セA H30】。東南アジアとの貿易が中心となったのは,〈秀吉〉の朝鮮進出により朝鮮半島が大陸の窓口ではなくなっていたからです。

しかし,1616年以降,幕府が貿易を独占し,キリスト教を制限・禁止する措置が,段階的に取られていきました。

1635年には,日本人の海外渡航・帰国が全面禁止となり,いわゆる「鎖国」の体制が始まりました。間一髪で帰国に間に合った平戸藩士の〈森本一房〉(もりもとかずふさ,生没年不詳)【セH19リード文】は,父の供養のためカンボジアのアンコール=ワットに渡り,壁面に「寛永九年正月初めてここに来る」という落書きを残しています。彼はアンコール=ワットを,〈ブッダ〉が修行した場所と勘違いしていたようです。

貿易が制限されたといっても,まったく貿易が行われなくなったわけではありません。

1637年に島原の乱が勃発すると,キリスト教に対する政策も強め,宗門改を実施し,全国の住民を寺院の檀家として登録させました。これ以降,日本の仏教寺院は幕府の保護の下,冠婚葬祭をとりおこなう,いわゆる“葬式仏教”となっていきます(#映画 「沈黙-サイレンス-」2016,日本・アメリカ)(#小説 遠藤周作『沈黙』が原案)。

なお,キリスト教の布教に熱心ではない新教国オランダと清は,長崎【東京H22[1]指定語句】の出島において貿易が認められていました。幕府は,オランダを国外情勢を得るための窓口としても利用します。

蝦夷のアイヌ人との交易には,松前氏に独占交易権を与えました。アイヌ人たちは,河川ごとに集団を形成して漁労を行い,獣皮・海産物を取引し,中国大陸のアムール川(黒竜江)流域の民族や,千島列島・樺太島のアイヌとも交易を行っていました。

朝鮮との交易には,対馬藩主の宗氏を通して貿易と外交を行わせました。

・1500年~1650年のアジア 東アジア 現①日本の南西諸島

琉球は東南アジアとの交易で栄えるが,薩摩藩の支配下に

琉球王国では, 1470年に,那覇を中心に交易で力をつけた〈尚円〉(しょうえん,位1470~76)がクーデタを起こして即位し,第二尚氏王統が始まっていました。息子の〈尚真〉(しょうしん,位1477~1526)は首里を中心とする体制を整備し,各地の有力者である按司(あじ)を首里に住まわせ,代わりに各地に官僚を派遣して支配を強化しました。按司には領地からの徴税権を認め,按司は琉球王国における貴族層を形成していきました。1500年には八重山のオヤケアカハチの戦いを鎮圧し,琉球王国は奄美大島から八重山諸島にいたる最大領土を獲得し,各地を行政区分の下に支配しました。首里の王家の墳墓であるタマウドゥン(世界文化遺産,玉陵)はこの頃つくられています。16世紀前半には,琉球の歌謡が『おもろさうし』にまとめられはじめました。また,仏教や道教が琉球の御嶽(うたき)信仰と合わさって信仰されました。

琉球王国は東南アジア諸国ともさかんに交易をしていました。ポルトガルの〈トメ=ピレス〉は16世紀前半の『東方諸国記』で琉球を「レキオ」と表現しています。

しかし,後期倭寇が最盛期を迎えたことから16世紀半ばに中国が海禁策をゆるめると,ポルトガル・スペイン・日本船が琉球を中継貿易の基地として使うようになり,琉球船の活動はしだいに衰えていきました。

そんな中,1588年に〈豊臣秀吉〉が九州を平定し,琉球にも服属を求めました。薩摩藩の〈島津〉氏は,〈豊臣秀吉〉の命令を利用して琉球王国の交易支配を強めようとして,朝鮮進出の際に琉球王国に対して米などの軍役の負担を求めました。拒む琉球王国に対し薩摩藩は奄美大島の割譲を迫り圧力をかけ,結果的に琉球王国は軍役(米と負担金)を一部薩摩藩に納めました。しかし,残りの軍役は薩摩藩から借り入れる形となり,薩摩藩に経済的に従属することになりました。

日本の政権が1603年に〈徳川家康〉に交替すると,琉球王国を明との交易交渉に利用しようと圧力をかけましたが,琉球王国は拒否。それに対して,〈島津家久〉【セH10〈大友〉氏ではない】【セH24「島津氏」】【追H21「島津氏」】は,徳川幕府に対する忠誠をアピールし藩の財政を立て直すために,1609年【セH10時期(17世紀初めか問う)】に銃砲を使用して奄美諸島を進出し,沖縄本島の首里を占領し武装解除し,国王〈尚寧〉を〈徳川家康〉に謁見させるため日本に連行しました。こうして,琉球王国は薩摩藩の服属下に置かれることになったのです。

琉球王は明とも冊封を受けていましたが【セH24明への朝貢は断絶していない】【追H21「中国」への朝貢を断絶したわけではない】,朝貢の回数は2年1貢から10年1貢に減らされ,琉球王国は打撃を受けました。朝貢の資金は薩摩藩から借り入れるようにもなり,経済的な従属が強まっていきました。たとえ赤字でも,明の中では朝鮮に次ぐナンバー2の地位を持つ王国である以上,朝貢貿易を続けること自体に意味がありましたし,福州では役人の個人的な取引も許されていました。

琉球王国からは徳川幕府の代替わりには慶賀使(けいがし),琉球王国の国王の即位のときには謝恩使(しゃおんし)が江戸まで送られました。江戸幕府にとっては明との関係を維持している琉球王国からの大陸の“最新情報”はきわめて貴重なものだったのです。

日本との交易も続けられましたが,そのうちの一つが日本海の海運である北前船(きたまえぶね)によって運ばれた北方の昆布です。南北を結ぶこの交易路は“コンブロード”とも呼ばれます。また,薩摩藩の支配に苦しんだ琉球には,17世紀初めに新大陸原産のサツマイモが伝わり,盛んに栽培されるようになりました。琉球からはウコンや砂糖が輸出されました。

16世紀後半には,女真(女直)(女真(女直))人の商業集団の指導者〈ヌルハチ〉(1559~1626)が,東北地方の女真(女直)人の諸族を統一し,1616年に後金(ごきん)という国号を使い,明から独立を宣言しました。彼らは1644年に明を滅ぼし,代わって清が中国本土を支配しました。明の残党は南部に南明政権を建てて抵抗しましたが,やがて清に服属します。

琉球王国は明から清への交替(明清交替)に際し,どちらの王朝に対しても文書書き換え等で対応できるように細心の注意を払いました。南明政権(福王政権(1644~45),唐王(1645~46),魯王(1646~54),桂王(1647~61))が清に滅ぼされていくと,17世紀中頃に明から授かった印綬(いんじゅ)を清に返還し,清の冊封を受けるに至りました。

・1500年~1650年のアジア 東アジア 現②台湾

台湾にはマレーポリネシア系の諸民族が居住しています。

一方,1624年にネーデルラント連邦共和国(オランダ。事実上,ハプスブルク家スペインから独立していました)の東インド会社は,台湾南部にゼーランディア城(安平古堡;あんぴんこほう)という要塞を建設し,中継貿易に従事しています。

・1500年~1650年のアジア 東アジア 現③中国

明(1368~1644)の末期になると,地方社会では科挙合格者を出した名門出身者である郷紳(きょうしん)を中心として人々の結びつきが強まっていきました。郷紳は,皇帝支配と民衆の間に立ち,地域の経済発展を推進したり水利の維持・管理や慈善活動を指導するなどし,ときに皇帝支配に対する抵抗運動の主体ともなりました。明末期には長江下流域における集約型の手工業が発展して商品生産も拡大し,ヒト・モノ・カネの移動が活発化して紛争も増えていました。そのような社会の変化に対応するように,この時期からは郷紳が中心となり,父系の親族による組織である宗族(そうぞく)が復活するようにもなっていきました(注)。

(注)井上徹『中国の宗族と国家の礼制―宗法主義の視点からの分析―』研文出版,2000。

海上交易がますます活発化する中,明は交易をコントロール下に置くことができなくなっていき,東アジアや東南アジアの海の世界(海域)の競合関係が強まっていきました。

この時期は,ポルトガル王国【セH2】の大砲を積んだ船団が,インド洋を渡って東南アジアに進出してきた頃です。彼らはゴア【セH27地図上の位置】やマラッカ【セH2アルブケルケによる占領か問う】といった港の重要拠点を占領しましたが,広い範囲にわたる支配ではありませんでした。ポルトガルは,中国人や日本人の密貿易に加わって,日本銀と中国の生糸を取引する倭寇と呼ばれる集団が活発化しました。一般に,14世紀の倭寇は前期倭寇,16世紀の倭寇は後期倭寇と区別します。

この頃には,ポルトガルの進出により滅んだマラッカに代わって,スマトラ島ではアチェ王国が,ジャワ島ではマタラム王国が勢力を増しました。どちらもイスラームの国家です。

また,大陸では,タイのアユタヤ朝(1351~1767) 【セH11:14~18世紀にかけて栄えたか問う。地域はフィリピンではない】,ビルマのタウングー(トゥングー)朝(1531~1752) 【セH4タイではない】【セH16時期,セH22ヴェトナムではない】【慶文H30記】といった上座仏教の国家が,海上交易の利益を吸い上げ,火薬を使用した銃火器を使用して軍事力を高めて栄えました。

16世紀のモンゴル高原では,〈アルタン=ハーン〉(1507~82) 【セH13エセン=ハンとのひっかけ,セH14ジュンガルではない】【追H21】の率いたモンゴル(タタール) 【追H21】がオイラト諸部を倒して強大化します。彼は,チベット仏教の普及にも熱心でした。中国の物産を取引しようとして明代に修築された万里の長城【セH9】を超えて進出を繰り返し,海上の後期倭寇と並んで「北虜南倭」と呼ばれ恐れられました。

陸と海のダブルパンチをくらった明は,北方の陸上ではモンゴルとの交易場を設置し,南方の海上では海禁をゆるめました。

1567年には漳州からの中国人の海外渡航をゆるし,東南アジアへの中国人の進出がはじまります。彼らは南洋華僑【セH7元代に盛んであったのではない】【セ試行 華僑の多くは山西省・安徽省の出身者ではない】【セH26】【追H30元代ではない(※)】と呼ばれるようになり,現在でも東南アジアに分布する多数の中国系住民のルーツとなります。出稼ぎや仮住まいの中国人という意味で「華僑」と呼ばれることがありましたが,現在では現地の国籍を取った者は「華人」と呼ばれることが増えています。

(※)H30選択肢「元代には,禁令をおかして,東南アジアに移住する者が増えた」。セH7は「元代は,東南アジアへの移住が史上最も盛んな時代であった」という選択肢(誤り)。

いちど自由化された貿易を,明が再び管理下におくことはなかなか難しく,明に朝貢しているしていないにかかわらず,銃火器と交易による富を武器に強大化したいくつもの勢力が地域の覇権を得るために,ぶつかりあう時代になっていきます。

中国東北部では女真(女直)(女直。のち満洲)が,薬用の人参や毛皮の交易によって強大化し,その利権をめぐって女真(女直)族内で抗争があり,勝ち上がった〈ヌルハチ〉(位1616~26)が部族を統一。1616年にアイシン(満洲語で「金」)という国を建てました。金は,12~13世紀にやはり女真(女直)人が建国した国家名なので,区別して「後金」といいます。〈ヌルハチ〉は,血縁や地縁にもとづいて軍隊の組織をつくり有力者を長に就けてバランスを保ち,平時にはそれをそのまま行政の単位としました(八旗【セH22順治帝による制度ではない】【セH27】)。また,漢字をもとにして満洲文字【セH8遼・西夏・渤海ではない,セH11康熙帝が「満洲族の伝統文化が失われるのを防ぐ目的で」定めたわけではない】をつくらせました。

なお,満洲というのは文殊菩薩の「文殊」に由来します。女真人はチベット仏教を信仰していて,なかでも文殊菩薩への信仰が篤かったのです。

次の〈ホンタイジ〉(位1626~43) 【京都H22[2]】【追H21】は,モンゴルのうち当時混乱していたチャハル部を支配下にいれました【セH11時期(清朝前半期について「北京入城以前から,既に内モンゴルのチャハル部や李氏朝鮮(ママ)を服属させていた」か問う】【追H21】。当時チャハル部の〈ハーン〉であった〈エジェイ〉は,元の帝室が代々受け継いできた玉璽(ぎょくじ。皇帝のハンコ)を,〈ホンタイジ〉に譲り,ここに元朝は滅びます。女真(女直)は草原の遊牧民をまとめあげる正統性を獲得し,1636年には満洲人・モンゴル人・漢人の支持を受け「皇帝」を称して,国号を清(1636~1912)に変えました。漢人の称号である「皇帝」を称したことで,八旗の諸王(旗王)に任命されていた満洲人の有力者よりも立場が上であるということも示すことができました。

女真(女直)が草原の遊牧民をも従える大勢力に発展した事態を受け,明は軍事的に対処しようとしますが,ただでさえ財政が窮乏している状態です。各地で重税や飢饉に対する反乱がおきると,〈李自成〉(1606~45) 【京都H21[2]】【セH18呉三桂とのひっかけ(三藩の乱は起こしていない)】【セH8呉三桂のひっかけ】【法政法H28記】を指導者とする一団が1644年に北京に入城し最後の皇帝が自決,明は滅びました(李自成の乱)【セH22】。〈李自成〉は「田を均しくし,三年間の租税を免除する」と約束して民衆の支持を得ました【慶文H30記】。

〈李自成〉を鎮圧する名目で,たった6歳で即位した〈順治帝〉【京都H22[2]】【セH17理藩院・新疆は無関係】は1644年に北京を占領し,それにとどまらず翌年中国全土を支配下に入れます。若い〈順治帝〉を補佐したのは〈ホンタイジ〉の后(孝荘文皇后(1613~1688))と,摂政の〈睿親王ドルゴン〉(ヌルハチの子,1612~1650)でした。

〈順治帝〉を万里の長城の東の端っこである山海関(さんかいかん)から引き入れたのは,明の武将である〈呉三桂〉(1612~78) 【セH8李自成ではない,H11明朝の将軍であった呉三桂などの漢人も強力したか問う】でした。山海関から清の〈順治帝〉が華北に入ったことを「入関」といいます。〈呉三桂〉をはじめ清に協力した明の武将3名は,ほうびとして中国南部の雲南・広東・福建が与えられました。

明に仕えていた儒学者〈黄宗羲〉(こうそうぎ)は,『明夷待訪録』の中で君主独裁を批判し,最後まで清に抵抗しました。その思想には民主主義的な特徴もあり,”東洋のルソー”と称されています。

清は,明代の漢人による軍隊を緑営として温存させるなど,明の制度を大体において引き継ぎましたが,軍の実権は漢人には与えませんでした。緑営とは別に,満洲人・モンゴル人・漢人の八旗【セH30緑営ではない】という軍隊を組織しています。ちなみに緑営というのは,八旗の旗の色と区別して「緑」の旗をかかげたことから来ています。なお北京を中心として漢人の農地を強制的に接収し,八旗の軍人に対して生計維持のために与えました。これを圏地(けんち)といいます。

◆清は“アメ”と“ムチ”を使い分けて,多数派の漢人を支配した

清には,遊牧民の世界(モンゴル人を中心とする世界)と定住農牧民(漢人を中心とする世界)の世界の2つをまたぐ秩序を形成しようとする意識がありました。

中国の王朝だからといって,漢人のみを支配した皇帝というわけではなく,遊牧民の大ハーンとしての意識もあるわけです。

ですから,漢人に対して中華王朝の伝統を守る “アメ”(寛容な部分)を持ち合わせる一方,100%漢人寄りの政策をとるのではなく, “ムチ”(抑圧的な部分)も使い分ける方針をとりました【大阪H30論述】。

官僚の任用試験である科挙は継続し,地方行政は漢人にも担当させています。一方,中央の高官は満洲人で固められました。儒学が批判的な意見を発展させないように,文書の獄(もんじょのごく) 【共通一次

平1:内容も問う】によって反体制的な発言を厳しく処罰し,禁書(きんしょ)を定めました。

また,『康煕字典』(こうきじてん)【追H21清代か問う】,『古今図書集成』(ここんとしょしゅうせい)【共通一次 平1】,『四庫全書』(しこぜんしょ) 【セH6洋務運動の象徴ではない・世界各国の古典の紹介ではない,セH9[21],セH11:表紙の図をみて「清代に,皇帝が学者を動員して,古今の書籍を編纂させたもの」か問う。明代ではない。イエズス会によるヨーロッパ学術の紹介ではない】【セH15永楽帝が編纂させたわけではない】【追H21明代ではない】といった大編纂事業を国家プロジェクトとして運営し,携わった学者を優遇しました。あらゆる情報を収集することで,満洲人に都合の悪い情報をつかんでシャットアウトするという目的もありました。

明清が交替する時期を目の当たりにした,〈顧炎武〉(1613~83) 【セH22女史箴図は書いてない(顧愷之ではない)セH25時期】・〈黄宗羲〉(1610~95)は,歴史や事実を客観的に見つめ,社会問題を解決しようとした儒学者です。清代中頃には〈銭大昕〉(せんたいきん,1728~1804) 【セH13満洲文字を考案したわけではない】に受け継がれ考証学【セH6洋務運動とは無関係】【セH25】として発展しました。

皇帝も儒学の素養を身につけるため,中国伝統の学問に励む姿勢をみせました。しかし一方で,満洲人の風習である辮髪【セH5,セH8長髪ではない】(べんぱつ,施行したのは〈順治帝〉の摂政〈ドルゴン〉) 【共通一次 平1】を強制したり,夏場は北京から遠く離れた北方で狩りをして過ごしたりするなど,遊牧民の長としての立場も維持します【セH15風俗を漢民族風に改める政策を推進しているとはいえない】。

・1500年~1650年のアジア 東アジア 現④モンゴル

〈アルタン=ハーン〉がモンゴルを統一する

16世紀のモンゴル高原では,当時バラバラになっていたモンゴルのうちの一部族,トゥメトブ部出身〈アルタン=ハーン〉(1507~82) 【セH13エセン=ハンとのひっかけ,セH14ジュンガルではない】【追H21】が,オイラト諸部を倒して強大化していきます。

中国の物産を取引しようとして明代に修築された万里の長城【セH9】を超えて進出を繰り返すだけでなく,中国で支配に楯突いていた人々を多数受け入れるため1565年にはフフホトなどの定住都市も建設しています。

1571年に明は〈アルタン=ハーン〉と講和して「順義王」という称号を与え,国境沿いで貿易を許可すると,フフホトは「帰化城」名付けられ,中国とモンゴル高原との貿易で栄えました。

〈アルタン=ハーン〉は,チベットの〈ダライ=ラマ3世〉(1543~1588)の政権(ガンデンポタン)を保護したので,フフホトにはチベット仏教寺院が多数建立されました。

モンゴルの強大化は,海上の後期倭寇と並んで明によって「北虜南倭」と呼ばれ恐れられました。

その後,中国東北部では女真(女直)(女直。のち満洲)が,薬用の人参や毛皮の交易によって強大化し,その利権をめぐって女真(女直)族内で抗争があり,勝ち上がった〈ヌルハチ〉(位1616~26)が部族を統一。1616年にアイシン(満洲語で「金」)という国を建てました。金は,12~13世紀にやはり女真(女直)人が建国した国家名なので,区別して「後金」といいます。〈ヌルハチ〉は,血縁や地縁にもとづいて軍隊の組織をつくり有力者を長に就けてバランスを保ち,平時にはそれをそのまま行政の単位としました(八旗【セH22順治帝による制度ではない】【セH27】)。また,漢字をもとにして満洲文字【セH8遼・西夏・渤海ではない,セH11康熙帝が「満洲族の伝統文化が失われるのを防ぐ目的で」定めたわけではない】をつくらせました。

なお,満洲というのは文殊菩薩の「文殊」に由来します。女真人はチベット仏教を信仰していて,なかでも文殊菩薩への信仰が篤かったのです。

次の〈ホンタイジ〉(位1626~43) 【京都H22[2]】【追H21】は,モンゴルのうち,当時政治的に混乱していたチャハル部を支配下にいれました【セH11時期(清朝前半期について「北京入城以前から,既に内モンゴルのチャハル部や李氏朝鮮(ママ)を服属させていた」か問う】【追H21】。

チャハル部の〈ハーン〉であった〈エジェイ〉は,元の帝室が代々受け継いできた玉璽(ぎょくじ。皇帝のハンコ)を,〈ホンタイジ〉に譲り,ここに元朝は滅びます。女真(女直)は草原の遊牧民をまとめあげる正統性を獲得し,1636年には満洲人・モンゴル人・漢人の支持を受け「皇帝」を称して,国号を清(1636~1912)に変えました。漢人の称号である「皇帝」を称したことで,八旗の諸王(旗王)に任命されていた満洲人の有力者よりも立場が上であるということも示すことができました。

こうして,女真(女直)が草原の遊牧民をも従える大勢力に発展し,1644年には北京に入城し,中国本土も支配下に入れました。

・1500年~1650年のアジア 東アジア 現⑤大韓民国,⑥朝鮮民主主義人民共和国

この時期の朝鮮半島を支配していたのは朝鮮王朝です。

16世紀末に日本の〈豊臣秀吉〉は,明の征服を夢見て,朝鮮への軍事的進出【セH29琉球ではない】を2度実行しました。それぞれ,韓国では壬辰倭乱(イムジンウェラン)・丁酉倭乱,日本では文禄の役・慶長の役といいます。明の征服をも企みましたが,朝鮮は〈李舜臣〉(1545~98) 【セH22李成桂ではない】による亀甲船(きっこうせん,甲板を覆った軍艦) 【セH22三段櫂船ではない】の水軍や明の援軍もあり,秀吉が死ぬと撤退しました。

このときに〈鍋島直茂〉(1538~1618)によって連れてこられた〈李参平〉(?~1655)が日本に白磁の製法を伝え,これが伊万里焼(有田焼)の基となりました。

その後,1603年に成立した日本の江戸幕府は,対馬藩主の宗氏を通して朝鮮との貿易と外交関係を持ちました。

しかし,1637年に朝鮮王朝は女真〔女直〕人の建国した清に服属することになります。

朝鮮人の支配層は,女真(女直)人のことを自分たちと同じくらいか,それ以下と見ていましたから,その女真(女直)人が中国の皇帝となって自分たちを支配するに至って,さまざまな複雑な意識を生み出しました。「現在,漢人ではない民族が皇帝になってしまった。自分たちのほうが儒教の”正しい”伝統を持っているのだから,自分たちのほうがふさわしい。自分たちのほうが”中華”なのだ」という,「小中華」の考えが生まれていきました。

その後17〜18世紀にも,激しい両班の党争は続きました。科挙に受かっても,高官は高い家柄に固定されるようになったこともあり,両班たちはさかんに議論を交わし合うことで,政治を動かそうとしたのです。

地方でも,新たな勢力が,自分たちも両班の証である「郷案」のリストに載せてもらおうと,争いが起きるようになっています。

○1500年~1650年のアジア 東南アジア

東南アジア…現在の①ヴェトナム,②フィリピン,③ブルネイ,④東ティモール,⑤インドネシア,⑥シンガポール,⑦マレーシア,⑧カンボジア,⑨ラオス,⑩タイ,⑪ミャンマー

15世紀~17世紀の東南アジアは,東西の交易ネットワークに香辛料【セ試行 砂糖ではない】などの商品を積み出し,空前の“交易ブーム”を迎えます。

・1500年~1650年のアジア 東南アジア 現①ヴェトナム

ヴェトナムの黎朝【追H21陳朝とのひっかけ,元を撃退していない】では,16世紀初めに,異なる地域を本拠地とする官僚(初代〈黎利〉の出身地のタインホア)や軍人(紅河下流域)の間の対立が深まり,1527年には紅河下流域の〈莫登庸(マクダンズン)〉が皇帝を自殺に追い込み,自身が王朝(莫朝)を樹立しました。これ以降ヴェトナムでは,内乱が続きます。

(あ) 1592年に莫氏が,鄭氏によってハノイから追い出されると,莫氏は明を後ろ盾にして最北部には莫氏の王国を建てました。

(い) さらに,紅河デルタには鄭氏が大越国を1593年に樹立しました。トンキン(東京)と呼ばれます。

(う) さらに,中南部には鄭氏につかえていた軍人の阮コウ(さんずいに黄の旧字体)がフエで自立し,阮氏の広南国が建てられ,鄭氏と北緯17度付近で対立を続けました。こちらはアンナン(安南)とも呼ばれます

こうしてヴェトナムは北から(あ)莫氏・(い)鄭氏・(う)阮氏に3つに分裂。

その頃,南部ではチャム人の王国(チャンパー) 【東京H30[3]】がまだなんとか残っており,交易に従事していました。江戸時代初期には豪商の〈角倉了以〉(1554~1614)がヴェトナムに朱印船を派遣し,巨利をあげています。

・1500年~1650年のアジア 東南アジア 現②フィリピン

スペイン【セ試行】の〈レガスピ〉(1505?~72)がフィリピンを武力占領し,マニラ市【セ試行】を建設(1571)。ガレオン船による太平洋横断航路だけでなく,中国との交易【セ試行】の拠点となりました。

1529年のサラゴサ条約【上智法(法律)他H30「海外領土分割条約」】で,スペインはポルトガルに香辛料の産地マルク(モルッカ)諸島を譲っていましたから,マニラはアジアの産物を運び出す上で重要な基地となったのです。ガレオン貿易は,この後1815年まで続き,〈ドレイク〉(1545?~96)をはじめとするイギリスの海賊たちの格好の標的となりました。

中国からはジャンク船が多数来航し,メキシコから運ばれた大量の銀が,東南アジア・東アジアに流れ込みました。1500年頃の大型ジャンク船には,1000トン!もの積荷を載せることができたといわれています (同時代のインド洋【セA H30】で活躍していた三角帆の縫合船のダウ船【東京H15[3],H27[1]指定語句】【セH19,H22三段櫂船ではない】【セA H30】は400トン)。

16世紀半ばから鉱山開発の進んだ日本からも銀は流入し,フィリピンのマニラ,ヴェトナムのホイアン,カンボジア,タイのアユタヤには日本町【セA H30メキシコではない】という日本人の居住地も建設され,日本人の海外渡航が禁止される1636年まで栄えました【セH29試行 地図資料と議論(17世紀初頭には日本から東南アジアに移民が移動していることの読み取り)】。安土桃山時代の豪商〈呂宋助左衛門〉はルソンを拠点に活動して巨万の富を得ましたが,〈豊臣秀吉〉に警戒され1598年に国外追放処分を受けています。

ポルトガルは1580年にスペインに併合され【セH6時期】,16世紀終わりから17世紀前半にかけてポルトガル船もマニラに来航しました。

16世紀頃には,イスラーム教は,フィリピン南部のミンダナオ島やスールー諸島,ボルネオ島やセレベス島にまでも拡大しています。

・1500年~1650年のアジア 東南アジア 現③ブルネイ,④東ティモール,⑤インドネシア,⑥シンガポール,⑦マレーシア

東南アジアが産出する香辛料には,胡椒(コショウ。産地はインド南西部【セH11】ですが東南アジアに広まりました),丁字(クローヴ。マルク諸島のテルナテ島,ティドーレ島,アンボン(アンボイナ)島等のみ),肉荳蒄(ニクズク。ナツメグ(注)。マルク諸島のバンダ諸島のみ)があり,昔から中国向けに薬として用いられたほか,ヨーロッパで14世紀以降,肉の味付けに使用されたことで需要が高まりました。

(注)わたしは料理をしないので不得手ですが,「クックパッド」によるとナツメグを使ったレシピは2018年には20,000件以上存在。「独特の甘い香りを持つ,ナツメグ。ハンバーグ以外にも,お菓子の香りづけや,シチューなどにも大活躍!炒め物にパラリと入れるのもオススメ♪」と紹介されています。それに対し,クローヴは3383件,言わずもがなのコショウは73万件(!)以上です。

そういった商品を運んでくる内陸や海上の人々と,外部から買い付けにやってくる商人を支配する,国際的な国家が各地で生まれました。スマトラ島北部のサムドゥラ=パサイ王国や,ムラカ(マラッカ)王国がその例で,いずれもイスラーム教を受け入れました【セH15東南アジアにおけるイスラーム化は,フィリピン諸島南部から始まったわけではない】。

ムラカ(マラッカ)王国のムラユ語は,この地域の商業では欠かせない国際共通語として広まりました(現在の「マレーシア語」「インドネシア語」のもとになっている言語です)。

港町では,中国や日本の貨幣も使われ,港にはシャー=バンダルという官僚がいます。シャー=バンダルの管理の下,その港を支配する王が買取る形で荷上げされた貨物は,各地から集まった商人によってさばかれます。港に注ぐ河川を上流に遡っていけば,香料や米などの特産品を売りに来る人々であふれるマーケットが各地に存在し,商人や王によって支配されました。

一方,マジャパヒト王国(1292~1527?)は,ムラカ(マラッカ)王国の台頭により衰えをみせ,1527年頃に侵攻のイスラーム勢力の攻撃により滅んだと言われています。王族はバリに避難。そのおかげで,現在に至るまでバリ島では豊かなヒンドゥー=ジャワ文化が残されています。

ポルトガル人は【セH22フランスではない】,1509年に初めてムラカ(マラッカ)を訪れ,1511年に〈アルブケルケ〉【セH2】が火器の威力により占領し,要塞を築きました(マラッカの占領【セH2】)。

これに対し,ムラカの王族〈ジョホール〉は,マラッカ海峡の南端でジョホール王国(1530?~1718)をつくり,ポルトガルへの抵抗を続けます。

ジョホール王国はのちにオランダと組み,1641年にムラカ(マラッカ)からポルトガルを追放しています。これ以降,ムラカ(マラッカ)は,オランダ【セH2】の拠点となりました。

ムラカを離れた人々の中には,ボルネオ島北部のブルネイ王国(15世紀後半~現在)に逃げる者もいました。ブルネイ王は16世紀初めにイスラームに改宗し,イスラーム布教の中心地として栄えました。1521年に〈マゼラン〉亡き後の艦隊が寄港し,「2万5000」の家屋が海上にあったと記されています。

ポルトガルは1512年にはマルク(モルッカ)諸島に到達し,テルナテ島のスルターンとバンダ諸島の住民と,交易関係を結びました。この地の香辛料を,インド洋沿岸の拠点を結び,ヨーロッパに独占輸出しようとしたのです。しかし,ポルトガルがどんなにインド洋から喜望峰まわりで“香辛料の産地直送”をしようとしても,エジプトを抜ける紅海ルートを完全に規制することは不可能でした。16世紀前半には,オスマン帝国も紅海交易を積極的に推進しました。

また,15世紀以降インド洋で活発に活動したインド北西部を拠点とする商人(グジャラート商人)は,スマトラ島北部から西部へ南下して,スンダ海峡を抜けるルートを使い,ポルトガルを避けました。

これにより,スマトラ島北部のイスラーム国【セH22仏教国ではない】であるアチェ王国(15世紀末~1903) 【セH22】【上智法(法律)他H30】が新興勢力となり,マラッカ海峡ルートをとるムラカ(マラッカ)王国と対抗しました。

アチェ王国は,ポルトガルのマラッカ占領に反発するイスラーム商人を受け入れつつ,少なくとも1534年までにはオスマン帝国との直接交易をおこない,オスマン帝国からコショウのお返しに兵士と火器(大砲)を得て,ポルトガルとも対抗しました。オスマン帝国は,紅海と地中海を結ぶ交易を発展させ,喜望峰まわりのポルトガルやムラカ(マラッカ)王国と対抗したのです。アチェには多くのイスラームのアラブ人ウラマーが訪れ,イスラームの中心地となりました。

遅れて進出したスペイン王国の〈マゼラン〉の部下は,マルク(モルッカ)諸島のティドーレ島のスルターンと友好関係を築き,ポルトガルと友好的なテルナテと,香辛料取引をめぐり対立しました。アジアのスペイン・ポルトガルの支配圏を取り決めた1529年のサラゴサ条約で,マルク諸島の領有権はポルトガルがスペインから買い取ることになりました。しかし,他の島も,だんだんポルトガルの香辛料貿易の独占に反発するようになり,16世紀後半には,速くも独占は崩れます。

ジャワも,16世紀の間にはほぼ全土にイスラーム教の信仰が広がりました。ジャワ西部に1525年頃バンテン王国(16世紀前半~1813) 【共通一次 平1:時期(「イスラム政権が成立した」時期を問う)もので,「バンテン王国」の名称は聞かれていない】【上智法(法律)他H30】が建国され,コショウ生産地をおさえて繁栄します。オランダが1619年に交易拠点の建設,木材と米の確保のためにバタヴィア(現在のジャカルタ)を建設すると,中部ジャワのマタラム王国(16世紀末~1755)との対抗する必要から,当初は友好関係を結びました。マタラム王国は東部ジャワも支配下に置き,内陸部での稲作による米輸出によっても栄えました。

・1500年~1650年のアジア 東南アジア 現⑧カンボジア

カンボジアは1434年にクメールを放棄。その後,15世紀後半には王家が3分裂しましたが,アユタヤ朝の介入により〈トゥモー〉(1471~1498)が国王となりました。

この頃,安土桃山時代の豪商〈呂宋助左衛門〉は1598年に国外処分となった後,カンボジア国王に保護され活躍したといわれます。

1635年には,日本人の海外渡航・帰国が全面禁止となり,「鎖国」【セH4中国が明の時代ではない】が完成しました。間一髪で帰国に間に合った平戸藩士の〈森本一房〉(もりもとかずふさ,生没年不詳)【セH19リード文】は,父の供養のためカンボジアのアンコール=ワットに渡り,壁面に「寛永九年正月初めてここに来る」という落書きを残しています。彼はアンコール=ワットを,〈ブッダ〉が修行した“祇園精舎”と勘違いしていたようです。『地球の歩き方』もない時代,これだけ大規模な寺院ですから無理もないことです。

・1500年~1650年のアジア 東南アジア 現⑩タイ

チャオプラヤー川流域のタイ人(シャム人)のアユタヤ朝【共通一次

平1:時期を問う】【セH11:フィリピンではない。14~18世紀にかけて栄えたわけではない】は,交易ブームの波に乗り,主に中国との関係を重視し,中継ぎ貿易で繁栄をきわめます。17世紀初頭には日本人傭兵も活躍し,1612年頃に〈山田長政〉が王の寵愛を受けました。彼はその後の王位継承争いの中で,暗殺されてしまいます。

・1500年~1650年のアジア 東南アジア 現⑪ミャンマー

1364~1555 アヴァ朝

現在のミャンマーのエーヤワディー川上流部では,シャン人の王朝であるアヴァ朝が栄えていましたが,1555年に下流地域のタウングー朝の王〈バインナウン〉により滅ぼされています。

1287~1539 ペグー朝

1510~1752 タウングー朝

現在のミャンマーでは,エーヤワディー川下流部を中心に,モン人を支配層とするペグー朝〔ハンターワディー朝〕が栄えていました。

しかし,ビルマ人のタウングー朝の王〈タビンシュエティー〉により1539年に滅びます。

16世紀初めにビルマ人がタウングー朝(1510~1752) 【セH4タイではない】 【セH13モンゴルにより滅ぼされてはいない(パガン朝ではない)】【追H20ジャワではない,16世紀の成立ではない】【慶文H30記】を開きました。

一方,チャオプラヤー川流域のアユタヤ朝【セH11:フィリピンの国家ではない。14~18世紀にかけて栄えたわけではない】は,マレー半島の諸都市も支配下に起き,“商業王国”として栄えていましたが,急成長するタウングー朝の侵攻を受けるようになりました。

国王〈タビンシュエーティー〉(位1531~51)は,銃砲を用いたポルトガル人傭兵やイスラーム教徒の兵を用いて,征服活動を行いました。

国王〈バインナウン〉(位1551~81)は,1555年に北方のアヴァ朝を滅ぼし,1568年にアユタヤ北方にあるタイ人王国ラーンナー王国を攻め,1569年にアユタヤを占領し,一旦滅亡に追い込みました。しかし,アユタヤ朝は1584年に独立を回復しています。

そして,〈バインナウン〉のときに,イラワジ川上流・下流地帯や周辺の山地がはじめて統一されることになりました。

王都は南部のペグーに置かれ,外国船の積荷はすべてペグーで水揚げされる決まりでした。

王は8人の外国人ブローカー(仲買人)を任命し,ムガル帝国やヨーロッパからも商人が訪れ,木材(チーク)や船の補給食料・飲料,宝石やジャコウなどが取引されました。

○1500年~1650年のアジア 南アジア

南アジア…現在の①ブータン,②バングラデシュ,③スリランカ,④モルディブ,⑤インド,⑥パキスタン,⑦ネパール

西ヨーロッパ諸国の南北アメリカ大陸への進出の結果,新大陸原産でビタミン豊富なトウガラシが南アジアの料理に重要な役割を果たすようになっていきます。

・1500年~1650年のアジア 南アジア 現①ブータン

現在のブータンの原型が生まれる

ブータンでは,チベット仏教の一派カギュ派(ドゥクパ=カギュ派)の宗教指導者が政治的な統合を進めています。

15世紀後半から,指導者は世襲ではなく,「菩薩や如来の生まれ変わり」とされた人物によって受け継がれていく制度(化身ラマ;転生ラマ)が採用されるようになります。

しかし,16世紀末に次の指導者をめぐって内紛が起き,敗れた〈ガワン=ナムギャル〉(1594~1651)はブータン西部に逃れて政権を建て,チベットとは別個の「ブータン」意識を育てて中央集権化をすすめました。これが,現在のブータンのおこりです。

・1500年~1650年のアジア 南アジア 現②バングラデシュ

ベンガルにイスラーム王朝が栄えるが,ムガル帝国に併合される

現在のバングラデシュは,イスラーム教徒が89.1%,ヒンドゥー教徒が10%という比率になっています(注)。

歴史をさかのぼってみると,この地域にはゴール朝の進出以来イスラーム教の普及が始まっていました。ベンガル湾沿岸の交易の拠点としても重要な地点です。

この時期には,ベンガル=スルターン朝(ベンガル王国,1342~1576)が栄えています。

オリッサ地方(インド東岸,コルカタ(カルカッタ)の南方に位置する)にもヒンドゥー王朝(ガジャパティ朝(1434~1541))や,ビルマのベンガル湾岸のラカイン人の仏教国アラカン王国(1429~1785)との抗争もありました。

しかし,1576年にムガル帝国に滅ぼされ,一地方となりました。

(注)2001年の統計,CIA,the World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html。

・1500年~1650年のアジア 南アジア 現③スリランカ

セイロン島には香辛料のシナモンのほか,真珠が分布しており,ポルトガル領(1505~1658)となりました。

ポルトガルは1517年に南西部のコロンボに商館を設置。北西部のマンナール島も1560年に獲得します。

シンハラ人の国家であるコーッテ王国(1412~1597)は,15世紀中頃にはセイロン島全域を支配していました。しかし,ポルトガルの進出を受けて衰退し1521年に3つの勢力に分裂。そのうちのキャンディ王国(1469~1815)がセイロン島中部~東部にかけて台頭します。

一方,タミル人の国家であるジャフナ王国は,コーッテ王国の支配から1467年に独立し,栄華を取り戻しますが,今度はポルトガルの進出を受けて衰退し1624年に滅亡します。

(注)山田篤美『真珠の世界史』中公新書,2013,p.92。

・1500年~1650年のアジア 南アジア 現④モルディブ

モルディブはインド洋交易の要衝で,1558年~1573年にはポルトガル王国が占領しています。

代わって1645年に,ネーデルラント連邦共和国(注)は,モルディブを保護国化にしています(1796年まで)。

(注)オランダ。当時は,事実上ハプスブルク家のスペインから独立しています。

・1500年~1650年のアジア 南アジア 現⑤インド

南インド

1336~1649 ヴィジャヤナガル王国

1490~1686 ビジャープル王国

この時期の南インドのデカン高原には,ヒンドゥー教国のヴィジャヤナガル王国が栄えます。

沿岸部には港市が栄え,このうちカリカットには独立した君主がおりポルトガルの〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉が来航しています。1503年にはインド南西部のコチ〔コーチ〕がポルトガルの植民地となり,〈ガマ〉はこの地で1524年に亡くなります。

ヴィジャヤナガル王国は,1649年にインド南西部のイスラーム教国ビジャープル王国〔アーディル=シャーヒー朝〕により滅ぼされます。

ビジャープル王国〔アーディル=シャーヒー朝,1490~1686 〕は,デカン高原のイスラーム教国バフマニー朝(1347~1527)が5つに分裂したうちの一国です。このムスリム五王国〔デカン=スルターン朝〕には,バフマニー朝のほかに以下の王朝が含まれます。

・1490~1686 ビジャープル王国〔アーディル=シャーヒー朝〕→ムガル帝国により滅亡

・1490~1636 アフマドナガル王国〔ニザーム=シャーヒー朝〕→ムガル帝国により滅亡

・1518~1687 ゴールコンダ王国〔クトゥブ=シャーヒー朝〕→ムガル帝国により滅亡

・1487~1574 ベラール王国〔イマード=シャーヒー朝〕→アフマドナガル王国により滅亡

バフマニー朝は,1510年に沿岸のゴアをポルトガルによって奪われています。

南インドでは,かつてパーンディヤ朝が支配していたインド亜大陸東南部の沿岸には,真珠採集に従事する人々がいました。

ポルトガルは彼らをパラワス〔パラバス〕と呼び,東南部沿岸を漁夫海岸と呼びました。そして,住民をキリスト教に改宗させた上で,真珠採りに従事させようとしました。これに従事し,約5万人のカトリック教徒を得たのがイエズス会の〈ザビエル〉です。しかし,スリランカのジャフナ王の攻撃を受けて挫折し,〈ザビエル〉は活動拠点さらに東へと移動させていきます(そして1549年に日本に上陸)(注)。

(注)山田篤美『真珠の世界史』中公新書,2013,p.89~p.91。

北インド

ロディー朝→ムガル帝国

ティムール朝の王子であり,サマルカンド【セH28地図上の位置を問う】を支配していた〈バーブル〉(位1526~30。バーブルとは「虎」という意味) 【セH7タージ=マハルを建設していない】【追H30奴隷出身者ではない】【※意外と頻度低い】は,母方の祖父が〈チンギス=ハン〉の次男〈チャガタイ〉でした。父方の祖先を〈チンギス=ハン〉までたどることができれば,「ハン」を名乗ることができるわけですが(ユーラシアの遊牧民の世界におけるこのルールをチンギス統原理といいます),いずれにせよ中央ユーラシアにおいては由緒正しい家系であることは間違いありません。

サマルカンドがウズベク人の〈シャイバーニー=ハーン〉の手によって落ち,ティムール朝は滅び,シャイバーン朝(1500~99)が建国されました。〈バーブル〉は1500年にサマルカンドを奪い返しましたが,1501年に敗れて北東のタシュケントに逃げました。

その後,アフガニスタンのカーブルを占領して,シャイバーン朝を攻撃しようとしますが,1501年にイランで成立していたサファヴィー朝の〈イスマーイール1世〉が,〈シャイバーニー=ハーン〉を撃破。

〈バーブル〉は,サファヴィー朝の〈イスマーイール1世〉に助けられながら,サマルカンドを再度狙いますが,失敗。

そこで,「サマルカンドがだめなら,昔〈ティムール〉も攻めたことのあるインドを拠点にしよう」と発想を転換した〈バーブル〉は,インダス川を越え,デリー北方のパーニーパットで1526年にデリー=スルターン朝の最後のアフガン人のイスラーム政権であるロディー朝(1451~1526) 【セH7ヒンドゥー王朝ではない】【追H30勝利したのはムガル帝国か問う】を滅ぼし,デリーを首都としてムガしル朝を建国しまた【セH28時期】【追H30】。

〈バーブル〉が1530年に死去すると,2代目の〈フマーユーン〉は,アフガン人の〈シェール=ハーン〉に敗れ,シンド地方に逃げ,さらにサファヴィー朝に亡命しました。デリーには〈シェール=ハーン〉のスール朝が成立し,〈シェール=シャー〉と名乗りました。

1555年に〈フマーユーン〉は,スール朝が混乱しているすきにデリーを奪い返し,ムガル朝を復活させました。しかし,翌年に階段を踏み外して,亡くなってしまいました。

〈バーブル〉が〈ティムール〉の血統であることからも分かるように,ムガル朝は,中央ユーラシアに対する支配にこだわりました。イランとの関係も深く,支配層は事実上の公用語(公式文書に用いられる言語)としてペルシア語をもちいたので【セH24・H27】【早商H30[4]記】,中央ユーラシアから文学者や芸術家が移住しペルシア風の作品がつくられ,『マハーバーラタ』もペルシア語に翻訳されました。〈シャー=ジャハーン〉【セH7バーブルではない】【セH23アイバクではない】の建てたタージ=マハル【セH7】【セH23】【追H20インド=イスラーム文化を代表する建築物か問う】は,インド=イスラーム文化【セH23ガンダーラ美術ではない】の代表例でもあります。ヒンディー語とペルシア語の混成言語であるウルドゥー語【東京H30[3]】(アラビア文字で記され,現在のパキスタンの公用語) 【セH23タミル語ではない】もうまれました。

さて,幼少時に捕虜となった経験を持つ第3代の〈アクバル〉(位1556~1605) 【京都H21[2]】【東京H25[3]】【共通一次 平1】【セH3ヒンドゥー教徒を迫害していない,セH8】【追H30カニシカではない】 は,首都をデリーの南方にあるガンジス川の支流ヤムナー川沿いのアグラ(アーグラー)【セH21パータリプトラ】【セH8】【追H30】におき,のちにアグラの西に新都ファテープル=シークリーを建設しています(短期間で放棄。世界文化遺産)。

また,マンサブダール制【セH30】を整え,官僚機構も形成します。

ムガル朝につかえる有力者に10から5000までの位階(マンサブ)を与え,それに応じて確保するべき兵士・馬の数やが定められ,俸給(土地からの税金の一部を得ることを認められるか,現金によって支給されます)の額が定められました。マンサブを与えられた者をマンサブダールといい,インド外の出身者が多くを占め,その2割をヒンドゥー教徒【セH5ヒンドゥー教徒の旧支配者の多くは,ムガル帝国の統治機構に組み入れられたことを,史料から読みとる】で西北インドに拠点をもっていたラージプートという有力者が占めていました。

500以上のマンサブダールはアミールと呼ばれ,貴族層となりました。なお,土地から税金をとる権利のことをジャーギールといい,収穫量の多い土地は高いマンサブを持つ者に割り当てられました(ジャーギールを持つ者はジャーギールダールと呼びます)。

イスラームとヒンドゥー教には,多くの違いがあります。イスラームでは死者を土葬しますが,ヒンドゥー教では遺体を火葬し,灰は川に流します。イスラームでは豚を汚れたものとして食べず,ヒンドゥー教は牛を神聖なものとして食べません。しかし,〈アクバル〉は両者の対立を避け,人口の大多数を占めるヒンドゥー教徒を取り込む作戦に出ました【セH3ヒンドゥー教徒を迫害していない】。

例えば,ヒンドゥー教徒からジズヤ(人頭税)を徴収するのをやめたり(ジズヤの廃止【共通一次 平1】) ,ヒンドゥー教とイスラーム教の祭りをともに祝ったりなど,多数派のヒンドゥー教徒のことを考えた支配をしました。広まりませんでしたが,神聖宗教(ディーネイラーヒ)という新宗教まで創始しています。だらに彼自身,1562年には,ヒンドゥー教徒の複数の女性と結婚しました。

彼の肖像画は,ペルシア【追H20ラージプート絵画の影響ではない】の細密画(ミニアチュール) 【東京H6[1]指定語句】【追H20】がインドの絵画と融合したムガル絵画【セH10ムガル帝国が「絵画で有名」か問う】【追H20】の様式で描かれています。象に乗っているものが有名ですね。

他方,ヒンドゥー教徒の間では,イスラーム絵画の影響を受けつつ従来の庶民的な題材を扱った,伝統的なラージプート絵画【セH6インド=イスラーム文化の例か問う,セH8オスマン帝国の絵画ではない】が発達しました。

諸宗教の融和がすすんだ結果,始祖〈ナーナク〉(1469~1538) 【セH12ヒンドゥー教の「開祖」ではない】【セH30】によりシク教【東京H28[3]】【セH19時期,セH30】【法政法H28記】【早商H30[4]記】がとなえられ,カースト制度が批判されました。〈ナーナク〉は「グル」(尊師)と呼ばれ,グルの地位は10代目の〈ゴービンド=シング〉(1666~1708)まで継承されますが,その後は聖典「グル=グラント=サーヒブ」が“永遠のグル”とされました。シク教の寺院にはこのグル=グラント=サーヒブが安置されていますが,原本はパンジャーブ地方のアムリットサルのシク教寺院にあります。神からいただいた髪を伸ばし続けているため,頭にターバンを巻くのが敬虔なシク教徒の外見的な特徴です。

〈アクバル〉の時代には,北はアフガニスタンのカーブル(1585年征服)やカシミール(1586年征服),インダス川中・上流域のパンジャーブ地方。

西はシンド地方(1591年征服)や,綿織物の産地グジャラート地方(1573年征服)を中心とするインダス川下流域。

南はデカン高原の北辺(16世紀後半~17世紀初めにかけて征服)。

ガンジス川流域を下って,東はベンガル地方のベンガル=スルターン朝(1576年征服),オリッサ地方(1593年) 【セH8ビルマ全土は支配下に置いていない】。

このような広大な領土を手に入れました。

ただし,デカン高原よりも南には,ヴィジャヤナガル王国やイスラーム教徒の政権〔ムスリム五王国〕があり,支配は及んでいませんでした。

1605年に〈アクバル〉の後をついだのが〈ジャハーンギール〉(位1605~27)です。さらに,愛妃の墓であるタージ=マハールで有名な〈シャー=ジャハーン〉(位1628~58) 【セH25 19世紀のパン=イスラーム主義者ではない】が即位しました。

時同じくしてサファヴィー朝の最盛期〈アッバース1世〉(位1587~1629)は,アフガニスタンのカンダハールを狙い,ムガル帝国と対立しました。1599年にウズベク人のシャイバーン朝が崩壊し,同じくウズベク人のジャーン朝が後を継ぐと,ジャーン朝との関係も緊張します。カンダハールは結果的にサファヴィー朝の領土となり,これ以降のムガル帝国は,中央ユーラシアに進出しようとすることはなくなりました。

さて,1498年にポルトガルの〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉が,インド西海岸(マラバール地方)のカリカット【セH18地図】に到達した頃,そこはヒンドゥー教徒の王が支配していました。遠くは東南アジアの香料諸島からも輸入されるスパイスの主要な交易拠点であり,インド西部のグジャラートの商人が特産品の綿織物を売りに来たり,キリスト教徒(シリア派)やユダヤ教徒の商人も活動する,国際色豊かな港でした。

インド西海岸はコショウ【セH11アメリカ大陸が原産ではない。インド南西部のケーララが原産地】,ショウガ,シナモン(肉桂),白檀(ビャクダン)などが産出されるため,カイロのマムルーク朝(1250~1517)や,アラビア半島方面との重要な交易基地だったのです。

〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉は1502年に西海岸のコーチンに商館を建て,1505年に初代インド総督〈アルメイダ〉が,コーチンを拠点にインド洋交易支配に乗り出しました。ポルトガルのカラベル船は,舷側(横の部分)に大砲が取り付けてあり,マムルーク朝やオスマン朝のガレー船(大砲は船の先っぽに取り付けられていました)よりも,高い大砲の発射精度を備えていました。

1509年グジャラートのイスラーム教国とカリカットのヒンドゥー王,マムルーク朝の連合軍は,ディウ沖の海戦でポルトガルに敗れました。

そして,第二代インド総統〈アルブケルケ〉【セH2マラッカを制服したか問う】は,1510年ゴア【セH27地図上の位置,H29イギリスの根拠地ではない】【上智法(法律)他H30 オランダの海外進出例ではない】(1530年からインド総督府はこちらに移転されます)を根拠地とし,1511年に東南アジアのマラッカを占領しました【セH2時期(16世紀初めか),〈アルブケルケ〉率いる艦隊に征服され,「16世紀を通じて,ポルトガルの東南アジア貿易の中心地となった」か問う】【セH13オランダはヨーロッパ諸国の中で最も早く東南アジアに進出した国ではない】。

また,西方ではペルシア湾の入り口にあたるホルムズを占領しました。

ポルトガルは通行証を発行し,出入港にあたって関税を徴収しました。インド洋交易に関わる船がこれを持っていない場合は,拿捕の対象となり,積荷没収,乗組員は殺害か奴隷化という厳しい処置を与えました。

1558年~1573年には,インド南西部のインド洋上に浮かぶモルディブを占領しています。

しかし,1580年にポルトガルがスペインに同君連合の形で併合(1580~1640) 【セH6時期】【上智法(法律)他H30】されると,オランダやイギリスがで東南アジアのコショウや香料の交易に進出しました。1623年のアンボン(アンボイナ)事件【セH13時期(16・17世紀),セH22,セH24ポトシではない】をきっかけに,イギリス【セH13フランスではない】は東南アジア交易をあきらめ,その矛先をインドに転換しました。1640年には,東海岸のマドラス【セH16フランス植民地ではない,セH23世紀を問う】に要塞を建設しています。

・1500年~1650年のアジア 南アジア 現⑥パキスタン

現在のパキスタンにあたる地域の多くは,この時期にムガル帝国の支配下に入ります。

インダス川下流のシンド地域は,1520~1591年までテュルク〔トルコ〕系やモンゴル系のイスラーム教国であるアルグン朝(イル=ハン朝の系譜を継ぐと主張),タルカン朝(1554~1591)が支配していました。

その後,ムガル帝国の皇帝〈アクバル〉がタルカン朝の最後の王を打倒し,シンド地方を併合します。

・1500年~1650年のアジア 南アジア 現⑦ネパール

ネワール人のマッラ朝の王家は3つの政権に分かれていました。王家の分裂は外部勢力の干渉を許し,ネパール(カトマンズ)盆地の外にあったゴルカ王国の力が強まっていきました。

○1500年~1650年のアジア 西アジア

西アジア…現在の①アフガニスタン,②イラン,③イラク,④クウェート,⑤バーレーン,⑥カタール,⑦アラブ首長国連邦,⑧オマーン,⑨イエメン,⑩サウジアラビア,⑪ヨルダン,⑫イスラエル,⑬パレスチナ,⑭レバノン,⑮シリア,⑯キプロス,⑰トルコ,⑱ジョージア(グルジア),⑲アルメニア,⑳アゼルバイジャン

オスマン帝国が最盛期を迎える

オスマン帝国【東京H13[1]指定語句】の〈セリム1世〉(位1512~20) 【セH22】は内紛によりすっかり弱体化していたエジプトのカイロに1517年に入城してマムルーク朝のスルターンを処刑し,“肥沃な三日月地帯”の一部であるシリアとナイル川の育む灌漑農業地帯とともに,地中海とインド洋を結ぶ交易の重要地点であるエジプトを獲得【セH12リード文「商品や市場の情報も書簡でやりとりされた」(図版 エジプトのアレクサンドリアの商品価格リスト(出典の記載なし))】。

オスマン帝国の勝因は大量の銃砲の使用にありました。

さらにはマムルーク朝がおさえていたメッカとメディナ(この都市の位置する一帯をヒジャーズ地方といいます)の保護権も獲得し,「両聖徒の保護者」を自任しました。

メッカのシャリーフ(〈ムハンマド〉の末裔)は,当時インド洋交易に進出していたポルトガル王国への対抗の必要から,マムルーク朝の保護を求めます。マムルーク朝はスエズに「インド洋艦隊」を置き,ポルトガル王国に対しインド西部のグジャラート(⇒1500~1650の南アジア)と東南アジアのアチェ王国(⇒1500~1650の東南アジア)と協力関係を築き対抗しました。

“立法者”として知られる〈スレイマン1世〉(位1520~66) 【京都H19[2]】 【セH22セリム1世ではない】は,イランに1501年に建国されたサファヴィー朝に勝ち,イラクを征服しました。また,1526年にモハーチの戦いでハンガリーを占領し,当時宗教改革への対応に追われていた神聖ローマ皇帝の寝耳に水を浴びせます。29年にはハプスブルク家の中心都市であるウィーンを包囲し,ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝カール5世は,一時ルター派を認めざるをえなくなりました。のちにこれを撤回したことが,ルター派などの新教を「プロテスタント」というようになった語源です。

〈スレイマン1世〉はさらに地中海でも,1538年スペインとヴェネツィアの連合艦隊を,ギリシアのプレヴェザの海戦で破り,東地中海がオスマン朝の制海権下にはいることになりました。すでにビザンツ帝国が滅ぼされていたことに加え,このことはヴェネツィア共和国【セH27,H29東方貿易に従事したことを問う】を含むイタリア諸都市の東方貿易に,多大な打撃を与え,のちにスペインとポルトガルが新航路開拓に向けて大西洋に船出する一因となりました。

〈スレイマン〉はまた,建築家の〈シナン〉(1492頃~1588)に壮麗なスレイマン=モスク【セH10ムガル帝国ではない】を建造させています。また,16世紀半ばのイスタンブルには,世界で初めて「カフェ(カフヴェ)」がつくられ,にぎわったといいます。カフェはのちにヨーロッパの都市に伝わり,「コーヒーハウス」【東京H17[3]】【セH29試行 ジャガイモとは無関係】と呼ばれ,政治や文化に関する議論をする場として発展していくようになります。

『哲学書簡(イギリスだより)』【セH2】で知られるフランスの啓蒙思想家〈ヴォルテール〉(1694~1778) 【セH2】は,パリのカフェ=プロコーブで,仲間と議論を交わしながら,ココア入りコーヒーを1日40杯飲んだと言われています。

16世紀になると,オスマン朝にも火器が広まり,騎兵のシパーヒーから歩兵のイェニチェリに実権が移っていきました。16世紀後半に価格革命が起きると,貨幣で俸給を与えられていたイェニチェリは各地で反乱を起こすようになり,腐敗もすすんでいきます。

16世紀以降,戦場に銃砲・火器が導入されはじめ,騎兵であるシパーヒーの役割は低下しました。かわりにイェニチェリが増やされ,シパーヒーに徴税権を与えるティマール制は無意味になりました。政府はティマール地からの徴税を自分でやるのも面倒なので,ティマール地を競売にかけて,富裕な商人や有力者に売り出しました。こうして彼らは,18世紀には徴税請負人として大土地を所有するアーヤーン(名士層)に発展していきました。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現①アフガニスタン

アフガンはイランとインドの政権に挟まれ分裂

1507年に,ウズベク人の〈シャイバーニー=ハーン〉(位1500~1510)が,現・アフガニスタン西部のヘラートを占領し,ティムール朝の支配を排除します。

一方,ティムール家の子孫〈バーブルは〉,現・アフガニスタン東部のカーブルを拠点に,西部の〈シャイバーニー=ハーン〉に勝利するとともに,インドに進出して1526年にムガル帝国を築き上げます。

一方,西方のイラン高原では,テュルク系のアゼルバイジャン人〔アゼリー人〕によるサファヴィー朝(1501~1736)が勃興して,アフガニスタン地域にも支配権を広げました。

こうして,この時期のアフガニスタンは,イラン高原のサファヴィー朝とインドのムガル帝国に挟まれてそれぞれの支配が及び,政治的な統一もありませんでした。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現②イラン

サファヴィー vs ウズベク vs ティムール朝勢力

〈ティムール朝〉崩壊後のペルシアから中央アジアにかけては,上記の3勢力の対立が勃発します。

1501年に,アクコユンル(白羊朝,1378~1508)を破り,アゼルバイジャンのタブリーズを占領して建国されたサファヴィー朝【セH3時期(12世紀ではない),セH10】は,シーア派【セH10】【セH25スンナ派ではない】の神秘主義教団サファヴィー派が,テュルク系遊牧民の信徒を率いて挙兵してつくられた国家です。トルコ系遊牧民の騎兵集団は,キジルバシュと呼ばれる精鋭集団。教団のリーダーを「イマーム」の再来と考えスンナ派と対決しました。

彼らはティムール朝を滅ぼしたウズベク人の〈シャイバーニー=ハーン〉を1510年にメルヴで破り,〈シャイバーニー〉は敗死。彼の頭蓋骨には金箔が貼られて,盃にされたといわれます(髑髏杯という遊牧民の風習の一つ)。ウズベク人とキジルバシュの争いは,後者に軍配が上がりました。

〈イスマーイール〉は,ウズベク人を挟撃しようと,サマルカンドのティムール朝の残党〈バーブル〉を支援しますが,のちシャイバーニー朝にサマルカンドを取り返されると,〈バーブル〉はインドでムガル朝を建国します(1526)。

◆オスマン帝国の歩兵鉄砲部隊が,サファヴィー朝の遊牧民を撃破する

ユーラシア遊牧騎馬民の覇権揺らがす軍事革命

しかし,サファヴィー朝の遊牧騎馬兵にも,オスマン帝国の歩兵鉄砲部隊は粉砕することができませんでした。

1514年にチャルディランの戦い【慶文H29】で,オスマン帝国の〈セリム1世〉率いる歩兵鉄砲部隊が,教団長イスマーイール1世(位1501~24)を撃退したのです【セH10「オスマン朝」と対立したか問う】。このときに威力を発揮したのが,イェニチェリ軍団の使用する銃砲でした。

スキタイ以来の遊牧騎馬兵のアドバンテージが崩れ,一つの時代が終わろうとしていたのです。

その後,サファヴィー朝は東方でもウズベク人に敗れると,過激なシーア派色は,なりをひそめるようになります。イスマーイール1世は,シーア派【セH29試行】の中でも穏健な12イマーム派【東京H8[3]】

(9世紀に姿を“隠した”イマーム(初代〈アリー〉以降12代目)が,最後の審判の日に再び現れると信じるグループです)を国教に採用し,学者をアラビア半島,シリア,イラクなどから招いて,マドラサで研究・説教をおこなうことで,12イマーム派の教義を固めさせました。軍隊の中核はテュルク系のキジルバシュという集団が担い続けましたが,行政は伝統的にイラン系の官僚が担当していました。

その後,“中興の祖”と讃えられる〈アッバース1世〉(位1587~1629)は,キジルバシュの力をおさえるために,多民族から構成される常備軍を設置し,彼らに支払う俸給を確保するために,キジルバシュの領地が没収されるようになりました。キジルバシュは,高原の各地に与えられた領地から税を得るかわりに,部下を率いて参戦することになっていましたが,騎兵から火器をあつかう歩兵の時代にうつると,その必要性はうすれていったのです。

〈アッバース1世〉はまたホルムズ島【京都H21[2]ペルシア沖合の島を答える】【セH18地図(カリカットとのひっかけ)】からポルトガル人を追い払い,交易路を整備しました。首都もイスファハーン【セH2アケメネス朝のころから知られ,サファヴィー朝最盛期の壮麗な首都か問う】にうつされ,17世紀なかばには人口50万と,当時としては大都市となりました。商工業者も多く移り住みましたが(注),サファヴィー朝全体でみると,ほとんどの国民は農業と遊牧で生活をおくっていました。イスファハーンは多民族の集まる国際色豊かな都市であり,「王の広場」に代表される美しさは,「イスファハーンは世界の半分」【セH28バビロンではない】という言葉で自慢されました。

また,王みずから聖地マシュハドにイスファハーンから巡礼して,シーア派の信仰を国民にアピールするなど一体感を演出し,スンナ派からシーア派に変える者も多く現れました。シーア派には免税するといった措置が取られたことも影響しています。現在のイランにシーア派が多いのも,このためです。ただスンナ派とシーア派の違いは曖昧で,相互の聖地を巡礼するなど互いの交流も密でした。

(注)17世紀に数回,西アジア・南アジアに旅したフランスの宝石商〈タヴェルニエ〉の旅行記から,当時の様子がわかります。(松井透「商人と市場」樺山紘一他編『岩波講座世界歴史15 商人と市場――ネットワークの中の国家』(岩波書店,1999年),p.35)。「ガムルーン〔ペルシア南岸の港市…〕では一時にきわめて多数の船が入港してきて,町中の貨幣量を集めてもとても追いつかないほどの商品が溢れてしまうことがある。そんな時,商人たちはラール,シーラーズ〔両者いずれもペルシアの内陸都市〕,イスパハーン〔イスファハーン…〕,その他のペルシアの町々に急報を送る。すると貨幣をたくさんもっている人たち,その取引をする人たちは必ず,大急ぎでそれをガムルーンへ届ける。金を借りた日から三ヵ月の内に人は返済する義務がある。この「貨幣取引の料金」〔le

change 実際上の金利…〕は,100につき6ないし12である。

金額を返さなければ商品に手を触れることはできない,債権者が彼の誠実さを信頼して荷をほどくのを許さない限り。もしイスパハーンの住人でないペルシア商人が,彼の商品をさらに遠くへ運びたいという場合,彼は債務返済のために新たに〔イスパハーンで〕金を借りる。そして目的地に着いた時,彼はそれを返済する。…こうして彼らは行く先々で新しく借金をして前の借金を返済していくのである。エルズルームでの借金は,あるいはブルサー〔トルコ西部の商都〕,あるいはコンタンチノープル〔イスタンブール〕,あるいはスミルナ〔現イズミル,トルコ西岸の都市〕で返済される。…」(「商人と市場」『岩波講座世界歴史15 商人と市場』(岩波書店,1999年),pp35-39)

なお,〈タヴェルニエ〉は,インドからダイヤモンドや宝石を持ち帰り,〈ルイ14世〉に売却し,貴族の身分が与えられています。17世紀半ばからはフランスでブリリアントカットという研磨法が発達し,その輝きから従来の「真珠」に代わる宝石として王侯貴族の憧れの宝石となっていきま。(山田篤美『真珠の世界史』中公新書,2013,p.105)。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現③イラク

1378年~1508年までテュルク系の遊牧民(トゥルクマーンと呼ばれるグループ)による白羊朝〔アク=コユンル〕の支配を受けていました。

その後,テュルク系のアゼルバイジャン人〔アゼリー人〕によるサファヴィー朝(1501~1736)の支配に入りますが,イラク地域をめぐって,西方のオスマン帝国との抗争が激化していきます。

16世紀にイラクはオスマン帝国の支配下となりますが,サファヴィー朝〈アッバース1世〉(位1587~1629)は1623年にバグダードを奪回しています(~1638)。

その後のイラクは,オスマン帝国の支配下となります。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現④クウェート

クウェートはオスマン帝国の支配下にあります。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑤バーレーン

バーレーンにポルトガルが進出する

交易の拠点であり真珠の産地でもあるペルシア湾には,ヨーロッパ諸国を含む多方面から交易を求めて船舶が集まってきていました。

ポルトガルは16世紀初め,ペルシア湾への入り口にあたるホルムズ島を支配していた王国(ホルムズ王国)(注1)を支配下に収めここを拠点として,バーレーンの支配もねらいます。

バーレーンは,現在のサウジアラビア西部のハサー地方〔アル=ハサー〕のカティーフを拠点とするジャブリー家一族が支配していました。ポルトガルは1521年にバーレーンを奪い,約80年間支配下に置きます(注2)。

バーレーンをめぐってはオスマン帝国も進出をめざしますが,その後,イラン高原を支配するサファヴィー朝の〈アッバース1世〉(位1587~1629)は,イギリスによる軍事援助を受けて軍備の近代化を果たし,1602年にバーレーンを奪い返します。

この裏には,ポルトガル勢力をペルシア湾から駆逐したい,イギリスの思惑がありました。1616年にイギリスはペルシア湾に入航し,サファヴィー朝との直接交易がスタート。

1622年にはイギリス海軍のバックアップで,サファヴィー朝〈アッバース1世〉はホルムズのポルトガル守備隊を排除します(注3)。

(注1)14世紀の初めに,本土のホルムズから移住してきた人々が島に新ホルムズを建設し,ホルムズ王は周辺の海域の要地を支配下に収めていました。蔀勇造『物語 アラビアの歴史-知られざる3000年の興亡』中央公論新社,2018,p.284。なお,1507年にいったん占領したものの,部下の反乱で一時撤退し,占領して砦を築いたのは1515年のことです。

(注2) 蔀勇造『物語 アラビアの歴史-知られざる3000年の興亡』中央公論新社,2018,p.287。

(注3) 蔀勇造『物語 アラビアの歴史-知られざる3000年の興亡』中央公論新社,2018,p.289~p.290。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑥カタール

18世紀以前のカタールの歴史について,詳しいことはわかっていませんが,沿岸部はペルシア湾の交易や真珠生産で栄えていたとみられます(注)。

(注)蔀勇造『物語 アラビアの歴史-知られざる3000年の興亡』中央公論新社,2018,p.306。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑦アラブ首長国連邦

18世紀以前のカタールの歴史について,詳しいことはわかっていませんが,沿岸部はペルシア湾の交易や真珠生産で栄えていたとみられます(注)。

(注)蔀勇造『物語 アラビアの歴史-知られざる3000年の興亡』中央公論新社,2018,p.306。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑧オマーン

オマーンの王朝がポルトガルを駆逐する

ペルシア湾の入り口にあたるホルムズを駆逐されたポルトガル王国は,拠点をアラビア半島北東部の港市マスカットに定めます(注1)。

しかし,ポルトガルの勢力が交替すると,17世紀前半には代わって内陸のルスタークを拠点にヤァルブ家の〈ナースィル=イブン=ムルシド〉(位1624~1649)がイバード派のイマームに選出され,以降同家のイマームによる支配がはじまります。これをヤアーリバ朝といいます(注2)。

ヤアーリバ朝はポルトガル勢力をマスカットに追い詰め,次の〈スルターン=イブン=サイフ〉(位1649~1680)のときにマスカットも陥落させ,海上進出を推進していきます。

(注1)蔀勇造『物語 アラビアの歴史-知られざる3000年の興亡』中央公論新社,2018,p.290。

(注2)蔀勇造『物語 アラビアの歴史-知られざる3000年の興亡』中央公論新社,2018,p.292。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑨イエメン

アラビア半島南西端のイエメンはシーア派の一派であるザイド派の拠点でした。

オスマン帝国は支配を強めようとしましたが,1636年には撤退を迫られイエメンにはザイド派の国家が1872年のオスマン帝国による支配までは独立を保ちます。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑩サウジアラビア

当時のサウジアラビアには,複数の遊牧民族グループが各地を支配する状況で,オスマン帝国の支配は及んでいませんでした。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑪ヨルダン

オスマン帝国の支配下に入りますが,次第に支配は緩んでいきます。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑫イスラエル・⑬パレスチナ

オスマン帝国の支配下に入りますが,次第に支配は緩んでいきます。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑭レバノン,⑮シリア

シリアは,バルカン半島南部とアナトリア半島とともにオスマン帝国の直轄領となっています。

厳しい検地によって納税者が確定され,騎士(シパーヒー)に徴税が任されました。シパーヒーは,ティマール地を支給され,その住民から徴税する権利を与えられた代わりに,軍事的な奉仕を義務付けられていました(ティマール制)【セH29ティマール制はセルジューク朝では施行されていない】。

直轄領のシパーヒーらを支配していたのは,カーディーと呼ばれる法官です。カーディーには,マドラサ(学院) 【セH21スークではない】で学んだウラマー(宗教的な知識人)が任命され,地方の行政と司法を担当しながら,全国津々浦々に派遣されました。この頃以降,中央の財務や行政を担当する書記官僚の力が強まっていくようになります。

現在のレバノン山岳部では,独特の信仰を持つマロン派(注1)のキリスト教徒や,ドゥルーズ派(注2)のイスラーム教徒が,有力氏族の指導者の保護下で栄えていました。

(注1)4~5世紀に修道士〈マールーン〉により始められ,12世紀にカトリック教会の首位権を認めたキリスト教の一派です。独自の典礼を用いることから,東方典礼カトリック教会に属する「マロン典礼カトリック教会」とも呼ばれます。

(注2)エジプトのファーティマ朝のカリフ〈ハーキム〉(位996~1021)を死後に神聖視し,彼を「シーア派指導者(イマーム)がお“隠れ”になった」「救世主としてやがて復活する」と考えるシーア派の一派です。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑯キプロス

キプロスは1489年以降ヴェネツィア共和国領でしたが,1571年にオスマン帝国が戦争に勝利して支配下に置かれます。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑰トルコ

現在のトルコの領域は,オスマン帝国の支配下となっています。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑱ジョージア(グルジア)

現在のジョージア(グルジア)は,コーカサス山脈の南部にあって,イスラーム教地域の辺縁に位置し,住民はキリスト教の正教会(グルジア正教会)を信仰していました。

この時期のグルジアでは,東部の2王国(カルトリ王国・カヘティ王国),西部のイメレティ王国(いずれもバグラティオニ家)が分立し,ほかにもアブハジア公国などの5つの公国が分立する状況でした。

東方からはサファヴィー朝,西方からはオスマン帝国の支配を受け,領域をめぐる抗争がつづきます。東部グルジアはイランの文化の影響を強く受け,軍人や官僚としてサファヴィー朝に仕える者もいました。オスマン帝国支配下でも改宗して軍人や官僚として活躍する者もいました。

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑲アルメニア

この時期,オスマン帝国はアルメニア東部(ヴァンからカルスにかけて)やバグダード,モースルなどを支配。一方,サファヴィー朝ペルシアはおおむねアルメニアの西部を支配しています。サファヴィー朝の全盛期〈アッバース1世〉の支配下では,アルメニア人のキリスト教徒はズィンミー(ジンミー)として自治がゆるされていましたが,強制移住もおこなわれています(注)。〈アッバース1世〉の死後には迫害が強まっていきました。

(注)中島偉晴・メラニア・バグダサリアヤン編著『アルメニアを知るための65章』明石書店,2009年,p.200

・1500年~1650年のアジア 西アジア 現⑳アゼルバイジャン

アゼルバイジャンからイラン高原に進出したテュルク系の遊牧民(アゼルバイジャン人;アゼリー人)は,神秘主義(スーフィズム)のサファヴィー教団を支持し,1501年にサファヴィー朝を建国しました。

16世紀後半に,サファヴィー朝は故郷アゼルバイジャンを,オスマン帝国とシャイバーニー朝の攻撃により失いますが,17世紀初頭に〈アッバース1世〉(位1587~1629)がオスマン帝国と戦ってアゼルバイジャンを奪回しています。

●1500年~1650年のインド洋海域

インド洋海域…インド領アンダマン諸島・ニコバル諸島,モルディブ,イギリス領インド洋地域,フランス領南方南極地域,マダガスカル,レユニオン,モーリシャス,フランス領マヨット,コモロ,セーシェル

インド洋の島々は,交易ルートの要衝として古くからアラブ商人やインド商人が往来していました。

・1500年~1650年のインド洋海域 インド領アンダマン諸島・ニコバル諸島

アンダマン諸島・ニコバル諸島は,現在のミャンマーから,インドネシアのスマトラ島にかけて数珠つなぎに伸びる島々です。

アンダマン諸島の先住民(大アンダマン人,オンガン人(ジャラワ人など),センチネル人)はオーストラロイドのネグリト人種に分類され,小柄な身長と暗い色の肌が特徴です。先史時代に「北ルート」と「南ルート」をとった人類の子孫とみられています(⇒700万年~12000年の世界)。

外界との接触は少なく,狩猟・採集・漁撈生活を営んでいます。

・1500年~1650年のインド洋海域 モルディブ

モルディブはインド洋交易の要衝で,1558年~1573年にはポルトガル王国が占領しています。

代わって1645年に,ネーデルラント連邦共和国(注)は,モルディブを保護国化にしています(1796年まで)。

(注)オランダ,事実上スペインから独立しています。

・1500年~1650年のインド洋海域 イギリス領インド洋地域,フランス領南方南極地域

現在のイギリス領インド洋地域にあるチャゴス諸島のディエゴガルシア島は,16世紀にポルトガル人〈ペドロ=マスカレナス〉(1470?~1555)に発見され,彼の出資者〈ガルシア〉にちなんで命名されました。

命名に関しては,ポルトガルに仕えたスペイン出身の探検家〈ディエゴ=ガルシア〉(1496?~1544)が1544年に発見したことにちなむという説もあります。

チャゴス諸島が地図上に現れる初めての例は16世紀末になってからです。

・1500年~1650年のインド洋地域 マダガスカル

1500年にはポルトガルの喜望峰の発見者〈バルトロメウ=ディアス〉の兄弟〈ディエゴ=ディアス〉が,マダガスカル島を発見し,「聖ロレンソ島」と命名しました。

沿岸部には黒人やアラブ系住民が居住しています。

フランスの勢力は17世紀後半に駆逐されましたが,その後もフランスは支配を維持しようとします。

・1500年~1650年のインド洋地域 レユニオン

1507年にポルトガル人が発見したときには無人島でした。

1640年にフランス人が領有しています。〈ルイ13世〉(位1610~1643)によってブルボン島と命名されました。

・1500年~1650年のインド洋地域 モーリシャス

レユニオンの東方のマスカレン諸島にある現モーリシャスは,1505年にポルトガルが到達したときには無人島でした。

1638年にはネーデルラント連邦共和国(オランダ。当時は事実上スペインから独立)が植民し,〈オラニエ公マウリッツ〉にちなんで,マウリティウス(これを英語読みするとモーリシャス)と命名されました。

オランダはサトウキビのプランテーションを実施し,島の外から奴隷を連行して労働につかせました。島にはドードーという飛べない鳥がいましたが,飛べないがゆえに狩猟の対象となり,生息数は短期間のうちに激減していきます。

・1500年~1650年のインド洋地域 フランス領マヨット,コモロ

マヨットやコモロには,アフリカ東岸からアラブ人やペルシア人が交易の拠点を確保するために訪れ,マヨットは1500年にスルターンが統一しています。1505年にはポルトガルが来航していますが,植民地化はされませんでした。

・1500年~1650年のインド洋海域 セーシェル

マヨットやコモロには,アフリカ東岸からアラブ人やペルシア人などの交易の拠点となっています。この時期にはヨーロッパ諸国による植民地化はされませんでした。

西ヨーロッパ諸国の南北アメリカ大陸との交流の結果,17世紀初めにはキャッサバ〔マニオク〕がアフリカ大陸の熱帯地域にもたらされ,耐乾性・耐病性が評価されて急速に広まりました(19世紀には南アジアに広まります)。

◯1500年~1650年のアフリカ 東アフリカ

東アフリカ…①エリトリア,②ジブチ,③エチオピア,④ソマリア,⑤ケニア,⑥タンザニア,⑦ブルンジ,⑧ルワンダ,⑨ウガンダ

・1500年~1650年のアフリカ 東アフリカ 現①エリトリア

現在のエリトリアの地域には,14世紀にティグレ人などがミドゥリ=バリ(15世紀~1879)という国家を建設していました。

・1500年~1650年のアフリカ 東アフリカ 現②ジブチ

現在のジブチには,アラブ人やソマリ人の融合した政権(アダル=スルターン国,1415~1577)が成立していました。アダルは内陸のエチオピア高原のアムハラ人によるエチオピア帝国とも抗争しています。

宗教指導者〈アフマド=イブン=イブラヒーム〉(1507~1543)はアダルの軍を組織してエチオピア帝国に進出し,オスマン帝国から援助を受けた火砲を使用しています。

〈アフマド〉の死後,アダルは領域を縮小させていき,1577年にはクシ諸語系の遊牧民アファール人の進出により滅びました。

・1500年~1650年のアフリカ 東アフリカ 現③エチオピア

エチオピア高原でオロモ人の勢力が強まる

エチオピア高原では,アムハラ人により建国されたソロモン朝のエチオピア帝国が広範囲を支配していました。

しかし,アラビア半島との交易ルートで栄えたアダル=スルターン国との抗争が激化し,アダル=スルターン国を継いだ宗教指導者〈アフマド=イブン=イブラヒーム〉(1507~1543)が1535年にエチオピア帝国に対して聖戦を起こし,オスマン帝国からの軍事援助も受けてこれを打倒。〈イブラヒーム〉はおそらくソマリ人であったとされています。

それに対して対するエチオピア帝国は,ポルトガル人で〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉の息子〈クリストバオ=ガマ〉(1516?~1542)から火砲や銃砲(マスケット銃)などの軍事援助を受けていました。

一方,16世紀以降は,東クシュ系の半農半牧のオロモ人が進入し,エチオピア帝国は衰退に向かいました。オロモ人の中にはイスラーム教を採用し,傭兵としてエチオピアの内戦に参加するグループや,イスラーム教やキリスト教に基づかない,無頭制

(特定の首長をもたない制度) の社会を築くグループがありました。

・1500年~1650年のアフリカ 東アフリカ 現④ソマリア,⑤ケニア,⑥タンザニア

東アフリカのインド洋沿岸にはスワヒリ語文化圏が成立し,アラブ人やペルシア人商人,インド商人との交易が港市国家で活発に行われていました。

1498年にはポルトガル王国の〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉がマリンディを訪れ,航海士・地理学者〈イブン=マージド〉(1421?~1500?)に導かれインドのカリカットに到達しています。

・1500年~1650年のアフリカ 東アフリカ 現⑦ブルンジ,⑧ルワンダ,⑨ウガンダ

ヴィクトリア湖周辺では,農耕を中心とするバントゥー系住民と,牧畜を中心とするナイロート系住民が提携し,政治的な統合が生まれています。

○1500年~1650年の南アフリカ

南アフリカ…①モザンビーク,②スワジランド,③レソト,④南アフリカ共和国,⑤ナミビア,⑥ザンビア,⑦マラウイ,⑧ジンバブエ,⑨ボツワナ

・1500年~1650年の南アフリカ 現①モザンビーク

◆ザンベジ川周辺のムタパ王国は金・象牙交易で栄えた

アラブ人とポルトガル人が,東アフリカ奥地へ

ザンベジ川【セH29ニジェール川ではない】流域では,現在のモザンビーク周辺に,ムタパ(モノモタパ王国【セH9[24]地図上の位置を問う】【セH29】)が,金と象牙,ビーズと布の遠隔地交易で栄えていました。

1488年に喜望峰を発見したポルトガル王国の進出が続き,南東部(インド洋側)のモザンビークを植民地にします。1505年(注)にはモザンビーク中部のソファラに来ていたポルトガルは,16世紀後半にイスラーム商人の勢力を駆逐し,交易の主導権を握ります【セH3大航海時代以前,ムスリム商人は,香辛料交易で活躍していたか問う】。

その後もムタパ国の王位継承に介入を続け,1596年(注)にはザンベジ川に沿ってザンベジ=バレー一帯を支配します。

そこからマラヴィ王国との間に象牙の取引,さらにジンバブウェとの間に金の取引をしていたのです。すでにマラウィ〔タンガニーカ〕湖は,のちに19世紀に〈リヴィングストン〉が到達する前に知られており,アラブ人の商人も奥地に交易に訪れていました。

イエズス会の宣教師〈ヴァリニャーノ〉(1539~1606)が〈織田信長〉に1581年に謁見した際,珍しがった〈信長〉により引き取られた召使いの〈ヤスケ〉(弥助,生没年不詳)という人物は,このうちポルトガル領東アフリカ(現モザンビーク)と考えられています。彼の消息は,本能寺の変(1582)以降は不明です。

・1500年~1650年のアフリカ 南アフリカ 現②スワジランド

現在のモザンビークのマプトを拠点としていたスワジ人は,1600年頃には現在のスワジランドの領域に移動しています。

・1500年~1650年のアフリカ 南アフリカ 現③レソト

バントゥー系のソト人が南下し,先住のサン人が移動を迫られています。

・1500年~1650年のアフリカ 南アフリカ 現④南アフリカ共和国,⑤ナミビア

バントゥー系の人々は農耕を基盤としているためカラハリ沙漠には進出できず,狩猟採集民のサン人が生活を営んでいます。

東方から南下してきたバントゥー系の人々は,現在の南アフリカ共和国南東岸のポートエリザベス付近に河口をもつグレート=フィッシュ川付近まで,西暦1000年頃には南下を進めています。

しかし,熱帯性植物の栽培を基盤とするバントゥー系の人々は,グレート=フィッシュ川以西に進出できませんでした。

グレート=フィッシュ川以東にはバントゥー系のコサ人が分布しています。

グレート=フィッシュ川以東にはコイコイ人が狩猟採集生活を送っています。

・1500年~1650年のアフリカ 南アフリカ 現⑥ザンビア,⑦マラウイ

現在のマラウイ南部,モザンビーク中部,ザンビア東部には1500~1700年頃の間マラヴィ王国が統治していました。沿岸部のポルトガルとの象牙の交易で栄え,〈マスラ王〉(位1600~1650)が有名です。

(注)栗田和明『マラウィを知るための45章 第2版』明石書店,2010,p.42~p.43

・1500年~1650年のアフリカ 南アフリカ 現⑧ジンバブエ

16~17世紀のジンバブエ高原では,トルワ王国が金の交易と牛の放牧を支配下に置いて栄えます。グレート=ジンバブエの影響を受け継ぎ,石壁の建設は続けられました。16世紀にはポルトガル人とも接触しています。

・1500年~1650年のアフリカ 南アフリカ 現⑨ボツワナ

南西部のカラハリ砂漠には,狩猟採集民のサン人が居住しています。

17世紀にニジェール=コンゴ語族のツワナ人が,先住の狩猟採集民サン人を追ってボツワナに進出しています。

◯1500年~1650年のアフリカ 中央アフリカ

中央アフリカ…現在の①チャド,②中央アフリカ,③コンゴ民主共和国,④アンゴラ,⑤コンゴ共和国,⑥ガボン,⑦サントメ=プリンシペ,⑧赤道ギニア,⑨カメルーン

・1500年~1650年のアフリカ 中央アフリカ 現①チャド

ボルヌ王国(14世紀末~1893)が強大化しています。

・1500年~1650年のアフリカ 中央アフリカ 現②中央アフリカ

ボルヌ王国(14世紀末~1893)が強大化しています。

・1500年~1650年のアフリカ 中央アフリカ 現③コンゴ民主共和国,④アンゴラ,⑤コンゴ共和国,⑥ガボン

ザイール川流域のコンゴ盆地では,ポルトガル留学帰りの〈アフォンソ1世〉(〈ムベンバ〉)が,ヨーロッパの文化を取り入れながらコンゴ王国を支配しました。コンゴ王国では官僚機構が発達していましたが,各州の統治は地方の首長に任せられていました。この時期には,アメリカ大陸からキャッサバというイモの一種が伝わった時期でもあります。日本ではタピオカという加工品で食べられることがほとんどですが,蒸すとボリューム感があり,栄養も満点です。従来の料理用バナナに比べても,土地生産性が高いので,熱帯雨林の焼畑耕作の主力になっていきました。

コンゴ王国とポルトガルとの交易も盛んになり,ポルトガルからは銃・火薬などの武器や衣服などの日用品,銅や鉛などが伝わり,コンゴ王国からは木材,魚のくん製や象牙が運ばれました。

コンゴ王国や,それに服属する諸国など内陸の諸勢力が強力だったため,ポルトガルの支配は内陸にまでは及ばず,沿岸部の交易所での取引が中心となりました。