|

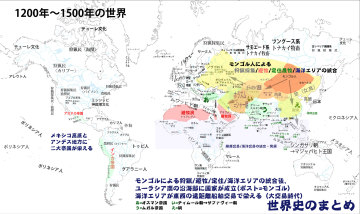

ユーラシアでは、モンゴル高原の遊牧騎馬民族が拡大し,連合政権を樹立,ユーラシア東西を結ぶ陸上・海上ネットワークが再編される。

南北アメリカ大陸では、中央アメリカと南アメリカのアンデス地方で交流の広域化がすすむ。

時代のまとめ

ユーラシアでは、モンゴル人が馬の力でユーラシア大陸をまとめ,交流の活発化でヒト・モノ・情報の移動が活発化し,技術革新につながる。

(1) ユーラシア

①モンゴルの時代

モンゴル人は商業を保護し,ユーラシア東西を結ぶ陸海のネットワークを統合する

ユーラシア大陸の東西をモンゴル人が席巻し,ロシア(キプチャク=ハン国【慶文H30】),西アジア(イル=ハン国) 【京都H19[2]】【セH5,セH11】,中央アジア(チャガタイ=ハン国【慶文H30】),中国(元)にモンゴル人の政権が建てられ,モンゴル人の指導者「大ハーン」の権威の下でゆるやかな統合が維持された。

モンゴル人は,ユーラシア大陸各地に建設されていた農牧複合国家の農牧業・商業を保護し,アフリカ大陸からユーラシア大陸東西を結びつける海陸の交易ネットワークが整備されていく。

東南アジア方面の大理【東京H6[1]指定語句】は1254年に滅ぼされ,海上交易の掌握をねらう元が遠征し,ビルマのパガン朝やジャワ島のクディリ朝が混乱,ヴェトナム北部の陳朝は撃退した。

南アジアでは,インド北部のイスラーム政権である奴隷王朝【セH3】【追H30ムガル帝国とのひっかけ】は,モンゴル帝国の侵入を免れた。デカン高原以南にはヒンドゥー教の諸政権が並立し,ペルシア,アラビア半島やアフリカ東部沿岸のスワヒリ地方の都市国家群との交易の利で栄える。

西アジアのアッバース朝は1258年【慶文H29】にモンゴル人に滅ぼされたが,エジプトのイスラーム政権である新興のマムルーク朝がカリフを保護する。

② モンゴル後の時代

14世紀中頃に,ペスト(黒死病【東京H27[1]指定語句】)がユーラシア大陸から北アフリカで猛威をふるい,異常気象や災害も重なり,各地で政権が変化する

ユーラシア大陸の交易ネットワークが緊密化すると,致死率の高いペスト菌の西方への大移動が起きた。アフリカのマムルーク朝が衰退する原因となり,ヨーロッパでは各地の君主国で壊滅的な被害が生まれる。

また,14世紀中頃には東アジアで明王朝がおこる。モンゴル人はモンゴル高原に撤退するが,〈チンギス=ハーン〉の直系一族は,モンゴル高原を拠点に内陸ユーラシアにおいて依然として強い勢力を保った(チンギス統原理)。

西アジアではモンゴル人の後継国家からティムール朝が生まれ,西方に拡大してテュルク系のオスマン朝と対抗する。

西ヨーロッパではイングランド王国とフランス王国を中心とする百年戦争中にペストが大流行し,大規模な農民一揆【東京H8[3]「封建反動」について説明する】は封建社会を揺るがす。

中央ヨーロッパや東ヨーロッパではリトアニア=ポーランドやモスクワ大公国が強大化。後者はモンゴル人からの支配を脱し,領土を拡大させている。

③ 大交易時代

15世紀中頃からユーラシア大陸で「大交易時代」がはじまる

14世紀中頃のペストの大流行にともなう停滞期を経て各地で体制の再編がすすみ,海上ネットワークを中心とする大交易時代が始まる。

ユーラシア大陸各地の政権は海上支配を目指し,中央集権化をすすめていった。明は南海大遠征を実施し,東南アジアのマジャパヒト王国やマラッカ王国,南アジアの諸政権など,インド洋一帯の交易活動が刺激される。

・ヨーロッパでは十字軍の影響で東方交易(レヴァント交易)が活発化し,各地の政権が覇権を争った。活性化する「大交易時代」の物流ネットワークのおこぼれにあずかることのできた。イタリア諸都市がキリスト教に代わる新たな価値観として古代ギリシア・ローマの情報を保護し,文芸復興(ルネサンス)がはじまる。特に西地中海ではピサとジェノヴァ,東地中海ではヴェネツィア(英語ではヴェニス) 【東京H14[3]ヴェネツィアの特産品を,刀剣類,毛織絨毯(じゅうたん),加工ダイヤモンド,ガラス工芸品(正解),手描き更紗(さらさ)から選ぶ(世界史の問題か?)】が交易を独占した。

また,西ヨーロッパを中心に商工業が発達すると,都市を中心とする社会が成熟して封建社会が変質。各地で中央集権化を進めた王権による国家統一が進む。

・オスマン帝国のヨーロッパへの進出が,イベリア半島諸国の海外進出につながる

一方,テュルク系のオスマン帝国がバルカン半島・東地中海に進出すると,イタリア諸都市は衰退に向かう。オスマン帝国は,モンゴル系のティムール朝との間で,インド洋交易ネットワーク(紅海から,アラビア半島沿岸のイエメン,ハドラマウト,オマーンを経由しペルシア湾岸に向かうルート)の覇権をめぐり抗争する。

没落したイタリア諸都市に代わり,イベリア半島諸国(ポルトガル王国,カスティーリャ=アラゴン(のちのスペイン))がインド洋への直接航路・西アフリカの金の直接取引を目指し,新航路の開拓に乗り出すことになる。15世紀末にはスペインの〈コロン〉がカリブ海(現・バハマ)に到達し,ヨーロッパ人にとっての「世界」に南北アメリカ大陸が加わることとなる。

(2) アフリカ

アフリカではサハラ沙漠の横断・縦断ルートが活性化し,ニジェール川上流域のマリ帝国とソンガイ帝国,ニジェール川中流域のハウサ諸国,下流のベニン王国,チャド湖周辺のカネム王国,スーダンやエチオピアの諸王国が繁栄。

インド洋沿岸のスワヒリ都市国家群は,現・モザンビーク沿岸部にも拡大し,内陸交易でマプングブエ,のちにグレート=ジンバブエが栄える。

(3) 南北アメリカ

中央アメリカのメキシコ高原と南アメリカのアンデス地方に広域政権が出現する

南北アメリカ大陸でも南北を結ぶ交易路が存在したものの,ユーラシア大陸と異なり南北の気候・植生の違い(熱帯雨林が大きな障がいとなる),陸上交易の要となる馬や牛のような家畜の不在(山岳部のリャマを除く)が重なり,交易ネットワークは未熟だった。

南アメリカからアラワク人がカヌー(カヌーはアラワク語が語源)で大アンティル諸島(現在のキューバ周辺)に渡っていたように,航海技術が発達していなかったわけではないが,ユーラシア大陸の「海の道」に比べ,遠洋航海技術は未発達であった。

北アメリカ大陸南西部の古代プエブロ人の文化は,過剰な開発や干ばつの影響により衰退へ向かう。ミシシッピ川流域では政治的な統合がすすみ,神殿塚文化が栄える。

カリブ海では,先住のアラワク人の地域に,南アメリカ北部からカリブ人が進出。小アンティル諸島を中心に活動範囲を広げる。

メキシコ高原では都市国家群が栄え,15世紀にアステカ帝国が強大化する。

アンデス地方ではペルー北部沿岸のチムー帝国が広域統一に向かい,ワリ帝国とティワナク帝国崩壊後の権力の空白を埋める。ペルー南部ではティワナク帝国崩壊後には,アイマラ人の諸王国が成立していたが,やがて高山地域のクスコを中心にインカ帝国が南大陸沿岸部から山岳部にかけてを広域統一する。

アンデス山地北部からパナマ地峡,カリブ海の小アンティル諸島,南アメリカ北部のギアナ地方,アマゾン川流域の下流部と中流部では,政治的な統合も進んでいるが,広域を支配する強大な国家には成長しなかった。

(4) オセアニア

ミクロネシア、メラネシア、ポリネシアの火山島・サンゴ礁島で、人々は農耕・牧畜・漁撈・採集を主体とした生活を送っている。

この時期にニュージーランドに到達したポリネシア人(マオリ)は、狩猟を生業に導入する。

オーストラリアの住民(アボリジナル)は外界との接触をほとんど持たず、狩猟・採集生活を送っている。

解説

◆前半にモンゴル人の大移動によって陸海のネットワークの相互関係が深まるが,開発の進展に対し人口増が限界をむかえ,小氷期も重なり各地で飢饉・戦争が起き生産性が低下する

800年~1200年にかけて世界各地で開発や技術革新が盛んにおこなわれ,人口も増加傾向にありました(⇒800~1200の世界)。しかし,このような生産性の向上→人口の増加→経済成長という進展は,長くは続きませんでした。一般に,人口がどんどん増えていくと,増加分の人口を養うことのできる技術革新が起きない限りは,どこかで食料や資源の供給が追いつかなくなるとされます(「マルサス的停滞」)。のちに「1760年~1815年の世界」でみるように,人類がこの「限界」を突破するには,石炭のエネルギーを活用する技術革新(産業革命(工業化))の到来を待たねばなりません。

それでも1200年代には,前時代の経済活動の活発化を受け,モンゴル高原の遊牧騎馬民(モンゴル人)が,ユーラシア一帯に短期間で勢力圏を広げ,草原地帯に拠点を維持しながら,定住農牧民の国家を各地で征服していきました。モンゴル人は陸上だけでなく海上交易も推進し,アフリカ大陸を含むユーラシア大陸の大部分に形成されていた交通・商業のネットワークが連結されていったのです(注1)。

しかし,1250年~19世紀半ばの地球各地の平均気温は,それ以前の中世温暖期よりも寒冷化に向かっていました。この時期を「小氷期」と呼ぶことがあります。モンゴル帝国から分かれた主要な政権は,14世紀半ばの寒冷化の進行・飢饉・疫病の流行(いわゆる“14世紀の危機”)により打撃を受け崩壊します。特に14世紀なかばにユーラシア大陸全体を襲ったペスト(黒死病【東京H27[1]指定語句】)は,各地の社会に壊滅的な被害を与えました。

●ヨーロッパでは,都市社会が成熟し,都市内部に大商人・役人・高位聖職者・手工業者(親方)などの支配層が形成されていきました。その下には小規模な商人や手工業者(職人や徒弟)がいて,さらに貧民層も形成されていきます。富裕となった手工業者や商人は市民(ブルジョワジー)という階層として台頭し,市民同士の紛争も起こるようになります。都市の中は街区に分けられ,それぞれの街区が信仰や行政,助け合い(相互扶助)の基本単位となりました。都市内部には行政をつかさどる市庁舎,司法の裁判所,立法の市参事会がもうけられ,商館や広場,教区の教会,修道院,施療院が形成され,国王や周辺の領主の介入をしりぞけて自治を獲得する都市(自治都市)も増えていきます。またゴシック様式の大聖堂(カテドラル)は,都市の富の象徴でもありました。

このような社会の変化に対応してヨーロッパ各地では,諸侯,都市の市民,聖職者により構成された身分制議会が,国王の政治を監視する形の君主国(モナルキア)が生まれていきました。例えばイングランド王国では1265年に諸侯がリーダーシップを発揮して,都市の代表を含む身分制議会を立ち上げる国政改革が実現しています。また,1295年には聖職者と世俗の代表をメンバーとする身分制議会が開かれて,君主国としてのまとまりが形作られていきました。

イベリア半島では,1137年に成立したアラゴン連合王国と,1143年成立のポルトガル王国がレコンキスタ(国土回復運動)をすすめており,その勢いでポルトガルは大西洋へ,アラゴン連合王国は西地中海への進出もすすめます。

ドイツの神聖ローマ帝国の〈フリードリヒ2世〉【セH8同名のプロイセン王との混同に注意】はシチリア王国の王も兼任し,ギリシア語・アラビア語・ラテン語にも通じ,“世界の脅威”と絶賛されています。彼は行政機構を確率しましたが,アルプス以北の支配がゆるみ,教皇からも波紋を受けました。

〈フリードリヒ2世〉の死後,神聖ローマ皇帝の命運は傾きます。シチリアは独立し,1256年以降の神聖ローマ帝国は大空位時代に突入。強力な君主国を形成することはできませんでした。

各地で君主国が領域内の支配を強めていったのに対し,ローマ教皇〈インノケンティウス3世〉は教会の権威を高め,信仰生活の共通規範を定めるなどして対抗します。1209年にはフランチェスコ修道会,1215年にドミニコ修道会を認め,多くの修道士が都市で辻説法をおこなったり,モンゴルに派遣されたりしました(修道士の時代)。各地に設立されていた大学でもドミニコ会士が教鞭をとり,スコラ学【共通一次 平1】の権威は高まっていきました。

13世紀には,新しい教皇が選出されるまで枢機卿が外部にに出られないというコンクラーヴェという制度が初められます。

14世紀初めには,フランス人司教が教皇となり,フランスの王権を後ろ盾にして,教皇を中心とする集権化,軍事改革,徴税制度の整備をおこないました。この改革は南フランスのアヴィニョンで行われ,教皇庁もアヴィニョンに移動されました。アヴィニョン教皇庁の期間は“教皇のバビロン捕囚”といわれますが,実際には教皇庁の意向によるものでした。

なお,ロシアはモンゴル人の支配を受けていましたが,そのうちノヴゴロド公の〈アレクサンドル=ネフスキー〉(1220?~1263)は貢納によって服属を回避し,スウェーデン,リトアニア,ドイツ騎士団と戦って独立を守っています。彼はモンゴル人とも提携しつつ敵対勢力を抑え,権力を強化しました。

◆ペストの大流行後,世界各地で再び成長期が始まり,ユーラシア大陸東西を結ぶ海域に“大交易時代”が展開する

“14世紀の危機”を経て,世界各地で交易ネットワークが再び活性化します。

モンゴル帝国の海上進出の刺激を受け,バルト海・北海~地中海・紅海・ペルシア湾~インド洋~東シナ海・南シナ海など東南アジアの海域に連なるユーラシア大陸南縁は,1400年頃から1570年〜1630年代をピークとする空前の海上交易ブームである“大交易時代”を迎えます。

ただ,この時期には内陸を押さえつつ,同時に沿海部の交易活動を支配できるほどの強力な国家はありません。内陸の国家が交易を制限しようとするの対し,例えば東アジア近海では倭寇をはじめとする海賊集団の活動も活発化します。各地の貿易の要衝では港市国家が栄え,農業生産力を高めつつ銃砲・火砲を導入して軍事的に強大化する国家も現れていきます。

●中央アメリカではアステカ帝国が,南アメリカのアンデス山脈地域ではインカ帝国(タワンティン=スーユ)が周辺に拡大し,交易ネットワークを支配しています。

●中国では明(1368~1644)の〈鄭和〉(ていわ)が“西洋下り”(1405~1433)と呼ばれる南海大遠征を実行し,東シナ海・南シナ海・ベンガル湾・アラビア海・アフリカ東岸に至るまでの交易ネットワークを活性化させています【セA H30大西洋には行っていない】。

●南アジアでは,1336年に南インドでヴィジャヤナガル王国が建てられ,特産の米と綿布を西方に輸出し軍馬を買い付け,1347年に南インドで成立したバフマニー王国と覇権を争っています。

●西アジアではアナトリア半島からおこったテュルク系のオスマン帝国が,黒死病の流行の去った後のバルカン半島に進出し,1453年にはビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを陥落させています。次の時代(⇒1500~1650の西アジア)には地中海周辺に拡大し,イタリア諸都市と地中海交易をめぐり対決し(⇒1500~1650のヨーロッパ),インド洋交易ネットワークにも参入するようになっていきます(紅海を通してインド洋交易の拠点となっていたエジプトのマムルーク朝のカイロは,14世紀中頃の黒死病で壊滅的な被害を受けていました)。

●西アフリカでは,マリ帝国【セH8】がニジェール川流域を拠点に拡大し,中央アフリカの熱帯雨林地域や北アフリカの沙漠地帯との交易ネットワークを支配しています。1352~1354年には旅行家〈イブン=バットゥータ〉もマリ帝国に滞在しています。

●ヨーロッパでは14世紀中頃の黒死病の流行により,農民の耕作地放棄→廃村の増加→都市への貧民の流入→都市内の対立の激化という展開が生じ,農村では土地領主制が崩れ,自治都市の中でも社会不安が高まります。都市内では下層民による抵抗運動(1378年)や,ユダヤ人に対する迫害(後述)が起きています。

流行が収束すると人口は回復していきますが,経営を立て直そうとした領主に対する農民反乱も起こります。領主は反乱の鎮圧とともに,地代の金納や耕作地を拡大をすすめ,中央ヨーロッパ・東ヨーロッパ(特にポーランドとプロイセン)では輸出向け作物を栽培させるために農奴制が導入されました。

各地わずかな資源をめぐり争いが頻発し(注2),中小の国家が王朝の結びつきや宗派に基づき同盟・対抗関係を結びながら,財政を充実させるために商業活動にも積極的に関与していきます。例えば,イングランド王国とフランス王国は毛織物【セH2綿工業ではない,セH9綿織物ではない】工業の先進地域であるフランドル地方【セH2】をめぐり争い,百年戦争に発展しました(イングランドの〈エドワード3世〉は1340年にフランス王に即位することを宣言)。

一方,神聖ローマ帝国の〈カール4世〉は宮廷をベーメンのプラハ(現在のチェコ)に移し,ボヘミア王とハンガリー王も兼任します。12世紀以降,ドイツ人の東方植民がすすみ,ドイツ人居住地域が東に移動していった結果です。一方,帝国内部の諸侯たちは与えられた封土や官職を私物化し,戦争・相続・購入により領土を増やして地域的な“君主国”(領邦国家)を形成していきました。彼らは国王から司法権や貨幣をつくる権利を奪い,王位や領地を世襲していったので,神聖ローマ帝国の“分裂”がすすんでいきました。なお,この地域のユダヤ人は黒死病の流行時に激しい迫害を受け(混乱の中「井戸に毒を入れた」などの疑いをかけられたのです),居住区や服装が指定されたり,東ヨーロッパへの移住がすすんだりしていきました(東ヨーロッパに移住したユダヤ人をアシュケナジムといいます)。特にポーランド王国は多くのユダヤ人を受け入れ,国力を高めました。〈カジェミシュ3世〉はクラフク大学の創建を教皇により許可され(1364),成文法典も編纂させました。

また,13世紀に新たなアルプス超えルートであるザンクト=ゴットハルト峠が開通して,ヨーロッパの南北交易ルートの重要地点となったスイスでは,ウーリ州【追H20】の諸侯が神聖ローマ帝国の介入に対抗し,他2州とともに1291年にスイス誓約同盟(スイス)【追H20スイスが,神聖ローマ帝国から独立したか問う。時期(ウィーン体制下ではない)】を建設しました。これが現在のスイスの原点です。誓約同盟はハプスブルク家,ブルゴーニュ家と対抗する中で優れた軍事力を発揮し,フランスやローマ教皇庁の傭兵としても活躍しました。

この時期には,従来は「辺境」とみなされていた地域の開発も進み,タラのような魚が増加する人口向けの重要なタンパク源として注目されました。

北ヨーロッパはバルト海を中心とする商業圏を充実させ,デンマーク王国の〈マルグレーテ〉女王を中心に1397年にノルウェー王国,スウェーデン王国はカルマル同盟【立教文H28記】を結成して,バルト海東部方面から進出するドイツ人商人に対抗しています。北ヨーロッパの商業圏は,内陸の商業圏と結びついて,地中海の商業圏とつながっていました。

地中海沿岸のイタリアの海洋国家ジェノヴァ共和国やヴェネツィア共和国は交易と金融業で栄えますが,オスマン帝国の進出を受け,西アフリカの金の直接交易や,インド洋への直接進出を図るようになります。イスラーム商人の影響を受けて会計の記録技術も発達しました。〈パチョーリ〉による1494年の『スムマ』は現存する最古の複式簿記に関する記述です。

ローマ=カトリックの教皇庁は1378~1417年の間,“大シスマ”といわれる分裂を経験しましたが,公会議によって解決されました。しかし,都市経済の発達を背景として,従来の教義に対する批判的な思想も芽生えていきました。イングランドの〈ウィクリフ〉の「聖書を大切にしよう」という主張の影響を受けたベーメンの〈フス〉によるローマ教皇庁批判は,ベーメンのスラヴ系住民の独立運動を押さえようとするドイツ諸侯軍による軍事介入(フス戦争)に発展しましたが,ベーメン側が新兵器であるマスケット銃と走行荷車(移動可能)を使用したため,1436年にはフス派の穏健グループと教皇との和解に終わっています。農民ですら扱えるマスケット銃の登場は,従来型の騎兵を投入した戦法を無効にするほどの威力であり,その後の騎士の没落【セH2】や戦術の変革に向かうことになります(軍事革命)。16世紀からは稜堡式城郭のように突き出た稜堡(りょうほ)を持つ城壁がさかんに建設されるようになりました【東京H14[3]その背景を答える「火器」】。

イスラーム政権と長年にわたり対決していたイベリア半島の諸王国のうち,ポルトガル王国はすでに1340年代には北大西洋のアフリカ西岸近くのカナリア諸島に進出していました。大西洋における漁業の発展や西アフリカの金の直接取引への欲求が背景となり,15世紀半ばに東方の造船技術を参考にしてカラベル船【セH6図版(三段櫂船とのひっかけ)】を開発し,1482年に西アフリカに拠点を設けます。さらにのちにスペイン王国に発展するカスティリャ王国は15世紀にカナリア諸島に進出。カナリア諸島から北方に向かい,偏西風に乗ってヨーロッパに向かって帰るルートの途中にあったマデイラ諸島では,1450年代からアフリカから輸送した奴隷を用いたサトウキビ【セH11アメリカ大陸原産ではない】のプランテーションを開始します。プランテーションとは,大土地で大量に一種類の売れる作物(商品作物)を栽培し,工場のように収穫・加工して輸出する方式の栽培法のことで,のちカナリア諸島でも実施され,南北アメリカ大陸にも拡大していくことになります。

なお,ロシアでは1480年に〈イヴァン3世〉がキプチャク=ハン国からの自立を達成し,いわゆる“タタールのくびき”(モンゴル人による支配)から脱しています。

◆南北アメリカ大陸の文明は,ユーラシア大陸とは異なる歩みをたどっている

この時期の南北アメリカ大陸は、15世紀末に至るまで、アフリカ大陸・ユーラシア大陸との交流はありません。

(注1)「アフリカ大陸を含むユーラシア大陸」とあるように,このネットワークにはオセアニアの大部分や南北アメリカ大陸は含まれていないことに注意しましょう。

(注2)ヨーロッパは現・中華人民共和国の面積と比べると,視覚的にこのくらいのサイズしかありません(参照:Website

”The True Size

of...” https://thetruesize.com/#?borders=1~!MTcxNzcxOTE.NDEzMDEwMw*MzYwMDAwMDA(MA~!CN*NzE0NzYzNA.MTM3MzI5OTQ)Mw)。

○1200年~1500年のアメリカ 北アメリカ

イギリスの〈ヘンリ7世〉(位1485〜1509)の命で,〈ジョン=カボット〉(〈ジョヴァンニ=カボート〉,1450?~1499?)が,〈息子〉とともに1497年にニューファンドランドに到達し,そこにヴェネツィアとイギリスの国旗を立てました。

沖合に漁場が広がっていることも発見。ここにはヨーロッパ各国から漁船が訪れ,ヨーロッパ市場向けにタラ漁がブームとなります。

タラは船の中で塩漬けにされるか,沿岸で天日干しにして,ヨーロッパ市場に運ばれました。

なお〈カボット〉はセントローレンス湾にも到達しています。

北アメリカ東部ではマウンド(埋葬塚)を建設する文化(マウンド文化)が栄えます。中心の一つであるカホキアには,首長層が巨大なマウンドを建設していました(◆世界文化遺産「カホキア墳丘群州立史跡」、1982)。13世紀初めの地震の影響もあり、1350年には滅んでいます。

○1200年~1500年の中央アメリカ

中央アメリカ…現在の①メキシコ,②グアテマラ,③ベリーズ,④エルサルバドル,⑤ホンジュラス,⑥ニカラグア,⑦コスタリカ,⑧パナマ

◆マヤ文明の中心はマヤ低地北部に移っている

中央アメリカのマヤ地方北部の低地部(マヤ低地)では,12世紀頃から15世紀中頃までマヤパンがチチエン=イツァーに代わって主導権を握りました。マヤパン衰退後のマヤ地域には,有力な勢力は現れず,多数の都市が交易ネットワークを形成して栄えました。

◆メキシコ高原南部のオアハカ盆地にはミシュテカ人の都市文明が栄える

メキシコ高原南部のオアハカ盆地にはミシュテカ人の都市文明が栄えています。

◆メキシコ高原中央部では

北アメリカのメキシコ高原中央部は,テスココ湖の北西のトゥーラなどの諸都市が栄えます。

トゥーラは1150~1200年に衰退。

テスココ湖周辺には、シャルトカン、テスココ、テナユカ、アスカポツァルコ、クルワカン、シコなどの新興国家のほか、ウエショツィンコ、トラスカラ、センポアラなどの以前からの国家などが並び立つ状況でした。

トゥーラの繁栄の後、14世紀後半にメキシコ高原中央部に進出したのは狩猟による遊動生活を送っていたナワトル語系チチメカ人の一派です。彼らは、その現住地とされる「アストラン」から、のちにアステカ人【セH30】と呼ばれるようになりますが、自称はメシーカ(メキシコの語源)です(注1)。

アステカ〔メシーカ〕人は、先住のティオティワカンの都市をみて、これを崇めたてまつって「「神々の都市」(テオティワカン)と命名。そして、テスココ湖の無人島に定住しテノチティトラン【セH11インカ帝国の中心地ではない】【セH21、セH25、セH30】(「サボテンの実る地」という意味)を建設。現在のメキシコシティ【セH25】は、このテノチティトランに築かれた都市です。

アステカ〔メシーカ〕人は近隣の都市国家のうち1428年にテスココとトラコパンという都市と同盟し(三都市同盟)、周辺諸民族を征服し、貢納を徴収しました。征服活動は〈イツコアトル〉(位1427~40)、〈モクテスマ1世〉(1440~1468)、〈アシャヤカトル〉(位1469~1481)、〈アウィツォトル〉(位1486~1502)、〈モクテスマ2世〉(1502~1520)と、間断なく続きます。

〈アウィツォトル〉王の治世には、マヤ高地に近い太平洋岸のソコヌスコ王国(現在のメキシコのチアパス州)をも征服しますが、西方のタラスコ王国や、テスココ湖東方のライバル トラスカラ王国(注2)を滅ぼすことはできませんでした。

つまり、アステカ王国は「メキシコ全土を支配していた」わけではなく、あくまでテスココ湖周辺を中心に、周辺の勢力を従属させていたに過ぎないのです。

(注1)篠原説では「アステカ」は18世紀末までほとんど使用されず「アストラン人」に限定された呼称でした。王国の自称は「メシーカ」ですが、メキシコ全土を指すわけではなく、ティノチティトラン(メシコとも呼ばれます)、テスココ、トラコパンの三都市同盟の支配領域を指しました。篠原愛人監修『ラテンアメリカの歴史―史料から読み解く植民地時代』世界思想社、2005、p.44。

(注2)のちにスペイン人〈コルテス〉の軍は、トラスカラ王国と同盟してアステカ王国を滅ぼすことになります。

メシーカ〔アステカ〕人の経済的基盤は農耕です。

2100mの高山の気候に対応するため,湖に浮き島(チナンパ)をつくることで農地を増やし,その上でトウモロコシ(アメリカ大陸原産【セH11】),トマト,カボチャ,豆などが栽培されます。家畜はイヌと七面鳥です。征服だけではなく,専門の商人によりヒスイやジャガーの皮,穀物やカカオなどの交易も,メキシコ高原周辺の社会との間でさかんにおこなわれています。少ない資源をめぐって恒常的に戦争が起き,戦士が重用される好戦的な社会でした。

社会は階級によって複雑に分かれ,頂点に君臨していたのは国王です。軍事政権を正統化するために神殿で民族神のウィツィロポチトリに多くの生贄をささげることで,世界が終わらないように維持することができるとされました。神殿では人身御供が広く行われていました。

アステカ王国の支配域の人口は最大1100万人を数えます。

彼らはアステカ文字を残しましたが,情報の多くがのちに進入するスペイン人により破壊されたため,現代に残る情報の多くがスペイン人修道士らの記録を通じたものです。

○1200年~1500年のカリブ海

カリブ海…現在の①キューバ,②ジャマイカ,③バハマ,④ハイチ,⑤ドミニカ共和国,⑤アメリカ領プエルトリコ,⑥アメリカ・イギリス領ヴァージン諸島,イギリス領アンギラ島,⑦セントクリストファー=ネイビス,⑧アンティグア=バーブーダ,⑨イギリス領モンサラット島,フランス領グアドループ島,⑩ドミニカ国,⑪フランス領マルティニーク島,⑫セントルシア,⑬セントビンセント及びグレナディーン諸島,⑭バルバドス,⑮グレナダ,⑯トリニダード=トバゴ,⑰オランダ領ボネール島・キュラソー島・アルバ島

カリブ海の島々には漁労採集民のほか,ヤムイモ,マメ,トウモロコシ,カボチャ,タバコを栽培する農牧民アラワク人が分布していました。

南アメリカ東部にかけて,カリブ海の東端に点々と連なる小アンティル諸島では,カリブ人という民族が分布していました。男性は狩猟・漁労,女性は農耕に従事し,カヌーで大アンティル諸島のアラワク人を攻撃していました。

◆〈コロン〉(コロンブス)がカリブ海の「西“インド”諸島」に到達した

1492年【セ試行 ポルトガル船がインドに到達する前か問う】にジェノヴァ【上智法(法律)他H30】の船乗り出身の〈コロン〉(コロンブス) 【上智法(法律)他H30】が,スペイン王〈イサベル〉【上智法(法律)他H30ジョアン2世ではない】の支援を受けカリブ海に到達しました。

現在のバハマにある島をサン=サルバドル島と命名し,キューバ島,イスパニョーラ島(現在のハイチ(ハイティ)とドミニカ共和国)を探検しました(第一回航海,1492~93)。

イスパニョーラ島のサント=ドミンゴ(現⑤ドミニカ共和国の首都)には植民拠点が建設され、スペイン風の低層(ハリケーン対策のため)の石造建築物が建てられました(◆世界文化遺産「植民都市サント=ドミンゴ」、1990)。

第二回航海(1493~1496)では,イスパニョーラ島の先住民(アラワク系のタイノ人)を虐殺する事件を起こしています。

第三回航海(1498~1500)では南アメリカ大陸のオリノコ川河口(現在のベネスエラ)に到達し,イスパニョーラ島に北上しました。〈コロン〉は先住民を奴隷としてスペインに連行しています。また,カリブ海の島々に入植した白人の行為は,大変残虐なものであったと記録されています。

入植者と〈コロン〉との間には対立も生まれ,先住民の抵抗もあって植民地経営は成功しませんでした。〈コロン〉は死ぬまで,自分の到達したのは“アジア”だと主張していました【セ試行 西インド諸島ではポルトガルによる経営はおこなわれていない】。

○1200年~1500年の南アメリカ

地方王国期からインカ帝国の拡大へ

南アメリカ…現在の①ブラジル,②パラグアイ,③ウルグアイ,④アルゼンチン,⑤チリ,⑥ボリビア,⑦ペルー,⑧エクアドル,⑨コロンビア,⑩ベネスエラ,⑪ガイアナ,スリナム,フランス領ギアナ

◆チムー王国などのアンデス地方の伝統を継承し、インカ帝国が広域支配を実現する

アンデス地方が広範囲にわたって統合される

アンデス地方の北部ではシカン文化が栄えていましたが,1375年頃のチムー王国に征服されました。王宮や王墓はチャン=チャンに置かれ、先行するワリ文化を継承し行政・流通などに関わる空間が都市に作られました。

王が代わるたびに王宮が更新されたし、食糧を集めて再分配するための倉庫が整備され、優れた金属工芸がつくられたことは、のちのインカ帝国にも継承される要素となっています(注)。

(注)関雄二「アンデス文明概説」、増田義郎、島田泉、ワルテル・アルバ監修『古代アンデス シパン王墓の奇跡 黄金王国モチェ発掘展』TBS、2000、p.176。

しかし一方,アンデス地方の中央部では,クスコ周辺に分布していたインカ人が1438年頃から〈パチャクテク〉王(位1438~1463)により,北は赤道付近,南は地理の中部までの広大な領域に活動範囲を広げ,クスコ【セH11テノチティトランではない】【セH24ポトシではない,H29ポトシではない】に首都を整備しました(◆世界文化遺産「クスコの市街」、1983)。

1470年代からチムー王国を攻撃して,支配下に加えました。インカ人はこの領域を4つにわけ,タワンティン=スーユ(4つの地方)と呼びました。これがいわゆるインカ帝国です。のちにスペイン人は,皇帝が“太陽の子” 【セH11:太陽神ラーは崇拝されていない。王が「太陽の子として崇拝され」ていたか問う】として強力な権力でアンデス地方を支配していたと報告したため,「ローマ帝国」のような確固たる領域を持つ国のようなイメージがつくられていきました。しかし実際には,そびえ立つアンデスの山々のすべての地域をくまなく支配することは難しく,インカ人の王は各地の首長にさまざまな方法で自らの権威を認めさせようとしていました(注)。

冬至に行なわれる太陽の祭り(インティライミ)は国王の権力を国民に見せ付ける上で,特に重要で盛大な儀式でした【セH11亀甲や獣骨を焼いて,そのひび割れによって神意を占ったわけではない】。

(注)インカ帝国領内の各地にはクラカ(首長)層による支配が続いていました。「クラカ(首長)層の権威は,アイユ(共同体)民にどれだけ大盤振る舞いできるかにかかっており,それをもっとも実現し得たインカ王が互酬関係の頂点にたって周辺諸国を統合した」のです(金井雄一他編『世界経済の歴史―グローバル経済史入門』名古屋大学出版会,2010年),p.54。網野徹哉『インカとスペイン帝国の交錯』講談社,2008年も参照)。

人口調査も巡察使に行わせ,それにもとづき徴税し,記録はアルパカやラマの毛から作った縄の結び目で数量を表すキープ(結縄) 【東京H12[2]】 【セH11象形文字ではない】【セH18,セH21ユカタン半島のマヤ文明ではない,セH29試行,セH30】【中央文H27記】でおこないました。労働による徴税(労務のことをミタといいます)もあり,神殿建設や農作業に従事させました。

そのために張り巡らせたのが,南北にのびる「インカ道」(四大街道(カパック=ニャン))の整備です。駅舎や倉庫をもち,駅伝方式で情報や貢納品を飛脚(チャスキ) 【東京H12[2]】に伝達させたのです。インカの首都には巨大な倉庫があり,貢納品が各地から大量に輸送されました。インカ人の支配層はこのような方法で1000万人を超えたといわれる領域内の人々を把握しようとしたのです。

1911年に考古学者〈ハイラム=ビンガム〉(映画「インディ=ジョーンズ」のモデルと言われます)によって発見された,標高2400mの“空中”都市マチュ=ピチュ【セH17,セH28】(◆世界複合遺産「マチュ=ピチュ」,1983)に見られるように,すき間なく石を積み上げる高度な石造技術も特徴的です。マチュ=ピチュは貴族のリゾート地とも,避難所ともいわれています。ちなみに,標高3400mの首都クスコ【セH11テノチティトランではない】【セH19マヤ文明ではない】にあった太陽神殿は,スペイン人による破壊により現存しません。

なお,彼らの言語はルナ=シミ語といい,スペイン人はそれをケチュア語と呼びました。現在のペルーの第二公用語となっています。

現在のベネズエラのカリブ海沿岸に,1498年に〈コロン〉〔コロンブス〕が上陸。この第三回航海で,彼はベネズエラの豊富な真珠を発見します。〈マルコ=ポーロ〉の『世界の記述』を通したインドか日本に真珠があるという情報から,〈コロン〉は「インドに到達したのだ」という確信を深めます。

(注)山田篤美『真珠の世界史』中公新書,2013,p.79。

○1200年~1500年のオセアニア ポリネシア

ポリネシア…①チリ領イースター島,イギリス領ピトケアン諸島,フランス領ポリネシア,③クック諸島,④ニウエ,⑤ニュージーランド,⑥トンガ,⑦アメリカ領サモア,サモア,⑧ニュージーランド領トラケウ,⑨ツバル,⑩アメリカ合衆国のハワイ

◆ポリネシア系のマオリはニュージーランドに到達し,マオリを乱獲した

ポリネシア人は,その卓越した航海技術により,人類でもっとも広範囲に拡大した民族となります。

ポリネシア人が最後に移住したのはニュージーランドでした。ニュージーランドは,赤道付近の貿易風という東風と,ニュージーランド付近の偏西風という西風に挟まれた地点に位置するため,到達するのが一番難しかったのです。

ニュージーランドに移住したポリネシア人をマオリ【セ試行 絶滅していない】といい,狩猟・採集・漁労文化を発展させました。彼らは当初から「マオリ」と自称していたわけではなく,ヨーロッパの人々と出会って以降,自分たちのことをそのように区別して呼ぶようになったと見られています(「マオリ」はマオリ語で「ふつうの」「正常の」という意味)(注2)。従来のバナナ,パンノキ,ココナツが生育できないことを知ると(タロイモ,ヤムイモも北島でしか育ちません),ワラビやニオイシュロラン(ヤシに似る)や海産物,それにキーウィ,ワカ,モア類のような走鳥類が新たな食料となりました。マオリが到達した頃のニュージーランドには,とべない鳥のモアが生息していましたが,マオリによる乱獲の結果,モア科の鳥は1400~1500年に絶滅してしまいました(注3)。

(注1)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,p.60

(注2)山本真鳥編『世界各国史 オセアニア史』2000,p.168

(注2)従来は気候変動説が唱えられていましたが,現在ではマオリによる乱獲説が有力となっています。ジャレド・ダイアモンド,秋山勝訳『若い読者のための第三のチンパンジー』草思社文庫,2017,p.308。

○1200年~1500年のオセアニア オーストラリア

なお,オーストラリアの北部のアラフラ海には,東南アジア方面からナマコを求める漁師が到達していたとみられます(注)。内臓をとって薄い塩水などで煮た後,乾燥させたナマコを海参(いりこ)といい,中華の高級食材として,中国人に重宝されたのです。ただ,内陸狩猟採集生活を続けていたオーストラロイド人種のアボリジナルとの直接的な交流はなかったようです。

(注)鶴見良行『ナマコの眼』筑摩書房,1993年。

○1200年~1500年のオセアニア メラネシア

メラネシア…①フィジー,②フランス領のニューカレドニア,③バヌアツ,④ソロモン諸島,⑤パプアニューギニア

○1200年~1500年のオセアニア ミクロネシア

ミクロネシア…①マーシャル諸島,②キリバス,③ナウル,④ミクロネシア連邦,⑤パラオ,⑥アメリカ合衆国領の北マリアナ諸島・グアム

◆モンゴル人は,ユーラシア大陸の定住農牧民のネットワークを統合する

ホラズムは滅び,モンゴルの時代が到来した

ウイグルがキルギズにより840年に崩壊してからというもの,モンゴル高原には統一政権が存在しませんでした。契丹や金が,遊牧民がまとまり強力な政権が生まれないように画策していたためです。

モンゴル人の拠点は,黒竜江(アムール川)上流のオノン川。12世紀後半の時点では,周囲のケレイト部(モンゴル高原中央部)や,ナイマン部(モンゴル高原西部)にくらべて弱小勢力でした。

そこに現れたのが〈テムジン〉【立教文H28記】という男です。彼は有力氏族のボルジギン氏に属し,父はタタル部(モンゴル高原東部)に毒殺されました。

彼は1200年~1202年にかけてモンゴル部族とタタル部族のリーダーとなり,1203年にはケレイト部を倒しました。さらに,ナイマン部を中心とする連合軍を破って,1206年にクリルタイ【東京H18[3]】【セH3】【セH26三部会ではない】【追H21】【立教文H28記】と呼ばれた会議で〈チンギス=ハン(カン)〉(位1206~27) 【セH4】【セH29試行 系図】と名乗ることを認められ,モンゴル高原を統一しました。

遊牧民が,ほかの部族を支配下に入れたり連合したりしてつくる「遊牧国家」は,〈チンギス=ハン〉以前にも存在し,匈奴による遊牧国家以来の伝統がありました。しかし,今までの遊牧国家と異なるのは,部族が連合して政治をおこなうのではなく,権力を〈チンギス=ハン〉とその家系に集めた点にあります。

彼は千戸制(せんこせい,千人隊)を整備し,西への遠征を開始しました。千戸制とは,支配下の全遊牧民を1000家族にわけて,そこから1000人の兵士を出させて,千人隊を組織させたものです。普段の生活と戦争のときの集団の単位を同じにすることで,機動力を高めたのです。千人隊の隊長の子弟には,〈チンギス=ハン〉のもとで生活を送らせ,絆や連帯感をはぐくませました。

華北へのモンゴルの進出は1210年代には始まっていました。とき同じくして黄河の大氾濫が起き,混乱に拍車がかかります。

〈チンギス=ハン〉は巨大な部隊を引き連れ,すでに西遼(カラキタイ) 【セH23,セH27】を滅ぼしていたナイマン部(10世紀~1204) 【セH23ウイグルではない】,トルコ人奴隷(マムルーク)が建国しゴール朝を滅ぼしていたイランのホラズム=シャー朝(1077~1220)【セH13滅ぼしたのはガザン=ハンではない,セH24】【追H20滅ぼしたのはセルジューク朝ではない】と大夏(西夏,1038~1227)を滅ぼしました(注) 。ちなみにデリー=スルターン朝時代のインド西北部も進入を受けています。モンゴルは,ホラズムのような抵抗した支配者に対しては容赦ありませんでしたが,征服した土地の農民や商工業者は労働力として重視されましたから,支配者が従えば徹底的に滅ぼすということはしませんでした。

なお,タリム盆地の天山ウイグル王国の王は,〈チンギス=ハン〉の娘とと婚姻関係を持つことで服属し,〈チンギス=ハン〉の“5番目の子”という称号まで得ました。友好関係を樹立して命運を保ち,兵士・官僚としても大活躍しました。

〈チンギス=ハン〉は広大な領土を東西に二分し,3人の弟に軍民が与えられ「東方三王家」(左翼三ウルス)となりました。ウルスというのは「土地+人々」を合わせた呼び方で「国民」と訳されることもあります。

また,西方には長男から三男に軍民が与えられ,「西方三王家」(右翼三ウルス)となります。このうちロシア方面に置かれたのは長男の〈ジョチ〉(ジュチ)で,のちにキプチャク=ハン国(ジョチ=ウルス)【京都H19[2],H22[2]】と呼ばれることになります。

中央アジアには〈チャガタイ〉(チャーダイ)と〈オゴタイ〉(オゴデイ)が配置され,末子〈トゥルイ〉はモンゴル高原に置かれます(末子相続の風習のため)。

(注)末期の大夏(西夏)は初めモンゴルと軍事同盟を結び金を攻撃し,のちに南宋とも連携して生き残りを図っていました。

◆オゴデイが大ハーンに即位し,首都を整備,駅伝制を施行した

オゴデイ,カラコルム建設,ジャムチ整備,金滅亡

〈フビライ〉の後継者は,末子相続の風習にのっとれば〈トゥルイ〉ということになりますが,実際に継いだのは〈オゴデイ〉(オゴタイ,位1229~41) 【セH2大都に都を置いていない】でした。彼は,モンゴル高原にカラコルム【京都H20[2]】【セH2大都ではない,セH12匈奴が建設していない】【セH19オゴデイのとき,セH18黄河上流ではない,セH28地図上の位置を問う】【追H30建設者を問う】【中央文H27記】という新都を建設し,駅伝制(ジャムチ【京都H20[2]】【東京H6[1]指定語句,H15[3],H20[3],H27[1]指定語句】)を整備しました【※東大の頻度高い】。

通行手形(パイザ,牌符,牌子【東京H20[3]】)があれば領内を安全に通行することが可能でした。

1234年に女真(女直)人の金(きん,1115~1234)を滅ぼしました【セH19】。また,「カン」に代わる「カアン」(大ハーン)という称号を初めて用いました(オゴデイ=ハーン)。これはかつてモンゴル高原を支配した柔然の王の称号「可汗(カガン)」がもとになっているといわれます。オゴタイ以降のモンゴルの指導者の称号は「カアン」です。

彼には契丹人の〈耶律楚材〉(やりつそざい)が仕えていたように,有能な人物であればモンゴル人以外でも重用したことが特徴です。実力があるならば,民族の違いなど関係ないというわけです。ここにモンゴル人の強さの秘密があります。

◆モンゴル人は東ヨーロッパに進入し,ロシア人のキエフ大公国を支配した

さらに〈バトゥ〉(1207~55) 【セH11ガザン=ハンとのひっかけ,セH12フラグではない】が,ユーラシアの草原地帯を走破して東ヨーロッパに進出し,1241年にワールシュタット(ワールシュタット〔ヴァールシュタット〕とはドイツ語で死体の山という意味です【セ試行 モンゴルは敗れていない】【セH3 時期(クビライの「即位後ただちに」ではない)】。

現在はポーランド領レグニツァなのでレグニツァ(ドイツ語ではリーグニッツ)の戦いといいます。)の戦い【セH14時期(ルブルックがカラコルムを訪れる以前かを問う)】で神聖ローマ帝国・ポーランドの連合軍を破ります【セH5ヨーロッパに侵攻したモンゴル人の多くは,キリスト教徒となったわけではない】。この遠征に従軍していたの〈モンケ〉は,次代のカアンに即位します。

また,その〈モンケ=カアン〉(位1251~59) 【京都H20[2]】の命令で,弟の〈フレグ〉(1218~65) 【セH21イスラームを国教化していない】が1258年に西アジアのバグダードを陥落させ,アッバース朝のバグダード政権を滅ぼしました【セH14時期(ルブルックがカラコルムを訪れる以前ではない)】。このときにバグダードは100万人の人口を誇る都市でしたが,包囲戦によって数十万人以上の市民が犠牲になったといわれます。

◆モンゴル人は,バグダードのアッバース朝を滅ぼしたが,マムルーク朝に撃退される。アッバース家のカリフはマムルーク朝の保護下に存続する

諸民族・宗教に寛容な政策で,広域の商業を促す

〈フレグ〉はその後,エジプトを拠点に1250年に建国されたマムルーク朝のスルターン〈バイバルス〉率いるマムルーク朝(1250~1517)とのパレスチナ北部でのアイン=ジャールートの戦い(1260) で敗れ,〈フラグ〉の与えられた領域はジョチ=ウルスと呼ばれ,イランとイラクの地域にまたがる政権となりました。この政権は,イル=ハン国とも呼ばれます【セH11地図:13世紀後半の領域を問う】 【セH21】。首都はカスピ海南東の都市タブリーズです。

なお,最後のカリフ〈ムスタアスィム〉(位1242~58)は〈フレグ〉に処刑されましたが,父方の叔父がマムルーク朝の〈バイバルス〉の元に脱出し,〈ムスタンスィル2世〉としてカリフに即位しました。これ以降,カリフはマムルーク朝の保護下に置かれる形で存続します【セH16「マムルーク朝の支配下,オスマン朝のカリフがここに擁立された」かを問う】。したがって,アッバース朝はその後も存続したとみることもできます。

しかしカリフは事実上マムルーク朝の傀儡(かいらい。操り人形のこと)となり,メッカ(マッカ),メディナ(マディーナ),イェルサレムの三大聖都を統治したマムルーク朝は,一挙にスンナ派のリーダー的国家となりました。1291年には,シリアにあった十字軍最後の拠点アッコンを滅ぼしています(◆世界文化遺産「アッコの旧市街」、2001。現在のイスラエル)。

◆各地のウルス(政権)がゆるやかに結びつき,ハーンの権威の下でまとまりを形成する

モンゴル帝国は“分裂”したわけではない

マムルーク朝を支配下におさめることには失敗したものの,こうしてユーラシア大陸のほとんどがモンゴルの支配下に入ることになり,広大な領域を包み込む交流圏が成立していきます。

中央ユーラシアには,〈チンギス=ハン〉が子どもである〈チャガタイ〉と〈オゴタイ〉に軍民を与えていました。土地と人々を合わせてウルスとよびます。ウルスというのは,「国」とか「国民(くにたみ)」といった意味で,モンゴル人が,人を集団の単位として支配を考えていたことがわかる言葉です(注1)。

このうち〈オゴタイ〉は自分の子どもたちにも軍民を与えたので,〈オゴタイ〉系の諸ウルスが立ち並ぶ状態となりました。ですから,かつて教科書に載っていたような「オゴタイ=ハン国」という国家が,ただ一つ存在していたわけではありません(注2)。

〈グユク=ハーン〉以降は,モンゴル皇族の内輪もめもあって,各地に「ハン国」と呼ばれる以下の①~③の諸政権が成立していきます。

①先ほどの〈ジョチ=ウルス〉(キプチャク=ハン国,ロシア語のゾロタヤ=オルダ(注3)を訳すと金帳汗国(黄金のオルド))(ジョチ=ウルス))→南ロシア

②〈フレグ=ウルス〉(イル=ハン国)【セH11地図:13世紀後半の領域を問う】→西アジア

③〈ハイドゥ〉の政権→中央アジア

〈ハイドゥ〉は,〈オゴタイ〉の孫ですからオゴタイ=ハン国ともいえそうですが,〈ハイドゥ〉の政権にはオゴタイ家の一門以外にも,チャガタイ家の当主やその一門,さらに〈アリク=ブケ〉も参加していましたから,どちらかというと「〈フビライ〉(クビライ)に反対する勢力」の結集した政権といったほうが正確です(注2)。ただし,反フビライ勢力といっても,〈ハイドゥ〉は〈フビライ〉のハーン位をねらっていたわけではありません。

のちに〈フビライ〉も〈ハイドゥ〉も亡くなると,1305年に大元ウルスの〈フビライ〉家の皇帝と〈ハイドゥ〉政権は和解。しかし,翌1306年にチャガタイ家の当主である〈ドワ〉が,〈ハイドゥ〉の跡継ぎ争いに首を突っ込み,これを乗っ取ります。こうして成立したのがチャガタイ=ハン国です。ただ,チャガタイ=ハン国にはオゴタイの一門も含まれていますから,純粋にチャガタイ家の一門の政権というわけではありません。

こうしてモンゴル帝国(大モンゴル国;イェケ=モンゴル=ウルス)は,〈フビライ=ハーン〉の大元ウルスが,①キプチャク=ハン国,②イル=ハン国,③チャガタイ=ハン国や,その他の諸勢力の秩序を維持する形となりました。たしかに,①がマムルーク朝(〈バイバルス〉はキプチャク草原のポロヴェツ人の出身という共通項もあります)に接近して,②と抗争したように,政権同士の対立関係はありました。チャガタイ=ハン国は〈フビライ=ハーン〉の皇帝位を認めており,決して“分裂”していたわけではありません。

また,政治的な区分が生じたとしても,経済的にはアフリカ大陸にも通じるユーラシア大陸(あわせて,アフロ=ユーラシアと呼びます)を陸海に結ぶ経済ネットワークは活発に動いていたのです。

モンゴル帝国は広大な領域を,モンゴル文字(パスパ文字またはウイグル式モンゴル文字)による定型文書によって統治しました。文書の授受にあたっては各地で翻訳文書が作成され,多言語によるコミュニケーションの必要から,対訳語彙集や世界初の外国語会話マニュアルも登場しています(注4)。

(注1)モンゴル語で「国」に相当する「ウルス」,トルコ語の「イル」もしくは「エル」という言葉は,遊牧民に独特の集団概念で「人間集団」を原義とするため,土地や領域の側面での意味合いは薄いのです。杉山正明がいうように《固定された国家ではなく,人間のかたまりが移動すれば,「国(ウルス)」も移動してしまう類の国家》である(杉山正明『大モンゴルの時代』(世界の歴史9)中公文庫,2008年,p.86)。

(注2) 赤坂恒明による解説を参照。『歴史と地理』「世界史の研究」第255号,2018。

(注3)杉山正明『クビライの挑戦―モンゴル海上帝国への道』朝日新聞社,1995,p.29。

(注4)堤一昭「モンゴル帝国と中国」,桃木至朗・秋田茂『グローバルヒストリーと帝国』大阪大学出版会,2013,p.50~p.52。

このうちイル=ハン国(フレグ=ウルス)は,ネストリウス派キリスト教を保護したほか,中国の絵画が伝わってミニアチュール(細密画)という技法で多くの絵が描かれました。これらは別個の国というわけではなく,大ハンのもとでゆるやかに連合していました。詩人〈サーディー〉(1184?~1291?)は『薔薇園(ばらえん)』を著しています。

チャガタイ=ハン国のときに,パミール高原以西のアム川・シル川流域を中心とする西トルキスタンに,テュルク系の人々が多数移動し,定住するようになっていきました。彼らは書き言葉としてテュルク系のチャガタイ語(注)を発展させ,従来のペルシア語とともに使われるようになります。主にペルシア語を使用する人々は「タジク人」と呼ばれるようになりますが,複数の言語を話せる者もいました。

(注)一般に「テュルク語」【セH5インド=ヨーロッパ語族ではない】というと,チャガタイ語やオスマン語ができる前のトルコ系の諸語を指します。テュルク語系の「チャガタイ語」は13~19世紀の中央アジアの文章語を指します。単に,「トルコ語」という場合にはオスマン語と現代トルコ語のどちらか区別する必要があります。

◆クビライ=ハーンは海上進出を図り,ユーラシア大陸を東西に走る陸海のルートを結合させた

クビライは,南方の海民と結び海軍を掌握する

第5代の〈クビライ=ハーン〉(位1260~94) 【セH3チンギス,オゴタイ,チャガタイではない】【セH26ヌルハチではない】は,大ハーン位に就くと,オゴデイ(オゴタイ)家の〈カイドゥ〉(ハイドゥ,?~1301)による抵抗(カイドゥ(ハイドゥ)の乱【セH11「元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事」ではない】【セH14時期(ルブルックのカラコルム訪問以前ではない),セH30】)の鎮圧に苦慮することとなります。

一方,現在の北京に進出してこれを大都【セH9】として,で元(1271~1368)という国号に改めました。

1279年【セH3時期(ハイドゥの乱の「最中」か問う)】には,すでに首都の臨安を1276年に失っていた南宋の残党・皇族を厓山(崖山,がいさん)の戦いで完全に滅ぼします【セH3】。

さらに,日本や東南アジア各地に遠征軍を派遣。

〈クビライ〉の強さの秘密は,降伏した南宋の将軍を,元の軍司令官としてそのまま重用したことにあります。「支配に役に立つ者はすべてモンゴルとして扱う」という,柔軟な対応のあらわれです。実際に,当時の史料中の「モンゴル」というのは民族の名前ではなく,モンゴルの支配層であれば民族の垣根を超える呼び名であったわけです。

ビルマのパガン朝【セH13トゥングー朝ではない,セH26地域を問う】はこのとき滅んでいますが,ヴェトナムの陳朝大越国【セH16李朝ではない,セH19時期】は撃退に成功しました。陳朝では民族意識が高まり字喃(チューノム)【セH24時期】という民族文字を13世紀頃から作り始め文学作品などで使用されましたが,公用文における漢字の使用は続きました。

なお,当時支配地域を拡大していたアイヌ人(骨嵬)により圧迫されたニヴフ人が,樺太から元に対して支援を求めたことに端を発し,アイヌに対し交易ルートを確保する目的で遠征しています(北からの元寇)。

◆「中国」を草原地帯も含めてとらえることで,中国の士大夫はハーンを皇帝として受け入れた

北方遊牧民地帯も含めた「中国」概念が浸透する

〈クビライ〉はあくまで「ハーン〔カアン〕」として中国支配に臨んでいます。

モンゴル人はユーラシア各地で,統治のための手段として,現地の君主号を受け入れていたのです。

一方,漢人の皇帝に仕えていた「士大夫」層も,積極的に〈クビライ〉を皇帝として受け入れました。モンゴルの君主が,漢人の「中国」を支配しているという現実を認めることで,自分たちの地位を守ろうとしたのです。

従来は「夷狄」ととらえていた北方の遊牧民地帯も含めて「中国」であるという認識は,北も南も含めた「混一(こんいつ)」と表現されていました(注)。

(注)堤一昭「モンゴル帝国と中国」,桃木至朗・秋田茂『グローバルヒストリーと帝国』大阪大学出版会,2013,p.56。

〈クビライ〉は中国を支配するのに,漢人よりも西域出身の色目人(しきもくじん)【東京H6[1]指定語句】を重用しました【セH4唐代ではない,セH9「色目人第一主義」をとったわけではない】【セH19蔑視されていない】。

金の支配下にあった漢人・女真(女直)人や契丹人たちは漢人(北人とも呼ばれました),南宋支配下の住民は南人【東京H25[3]】と呼び待遇にランクをもうけました。

中央の官制は,中書省が統治機関として置かれ,14世紀初めには尚書省を廃して六部から独立させました。

地方支配にあたっては,中書省と同格の行中書省を各地に置き,統治しました。これが現在の中国の「省」の起源です。漢民族の土地制度である佃戸制(でんこせい)は,変更されることなく続きました【セH14】。

元は,以前考えられていたほど中国文化に対して冷淡ではなかったとされています。元に仕えた宋の王族である〈趙孟頫〉(ちょうもうふ,1254~1322)は書画を極め,唐の頃のスタイルを復活させて多くの文人画を残しました。〈黄公望〉・〈倪瓚〉・〈呉鎮〉・〈王蒙〉も,のちのち明や清になってから「元末四大家」と絶賛されることになる南宗画の書画クリエイターです。

たしかに科挙は一時停止され【東京H25[3]「科挙試験を一貫して重視したわけではない」】合格者も少なくなりましたが,科挙は1315年に再開されています。元の支配層にとってみれば,いくら儒教の経典に詳しくても「意味がない」わけです。それよりも即戦力のある人材,専門的な官僚(テクノクラート)がほしいというわけです。

職を失った士大夫層は,宋の時代に異端とされていた〈朱熹〉(しゅき,1130~1200) 【セH11】【慶文H30記】の朱子学【セH11陽明学ではない】【慶文H30記】に飛びつきます。理気二元論【慶文H30記】,大義名分論【慶文H30記】を展開する朱子学は,元=異民族よりも漢人のほうが本来は上にあるべきだという読み方を儒教に提供し,支持されたわけです。朱子学は次の明代に官学化されることになります。

〈クビライ〉は出版事業に積極的で,南宋代から編集のはじまっていた『事林広記』という百科事典が出版され,元曲の台本や,明代に完成する『西遊記』『水滸伝』『三国志演義』【セH9[21]】の原型も出回りました。出版ブームに乗って,子供向けの『十八史略』(南宋の南宋の〈曾先之〉作)や,元の政府が出版させた農書『農桑輯要』などが多数印刷されました。

儒学者にとっては元代は「迫害」の時代とみなされますが,後世の “後付け”という面もあります。後世の儒学者は,この時代の儒学の境遇を,「九儒十丐」と表現し“乞食(丐)が上から10番目のランクなら,儒学者は上から9番目”と表現しましたが,西方の文化を熟知するモンゴル人にとって儒学者の情報が“無用”と映った点はいなめません(九儒十丐には前置きがあって,「一官二吏三僧四道五医六工七猟八民九儒十丐」のように世の中の職業をまとめた表現です)。

元【セH27清ではない】では,イスラームの暦学・天文学【セH19,セH23】の影響を受けた授時暦【東京H6,H27[1]指定語句】【セH2時期(明末ではない)】【セH23イスラーム天文学の影響があったか問う】【追H21】が成立しました。イスラーム天文学【セH2ヨーロッパ天文学ではない】で使用されていた観測機器を用いた漢人の〈郭守敬〉(かくしゅけい,1231~1316) 【セH6】【セH19,セH23,セH27顧炎武ではない】【追H21】により,中国の伝統的な暦法によって作成されました(注)。中国では天子である皇帝が,天文台を設置して正確な暦を作成させることが求められていたのです。これは1281年から施行。暦のタイプは太陰太陽暦です。のちに江戸時代の日本に伝わり〈渋川春海〉により1684年に貞享暦(じょうきょうれき) 【セH6】が作成され,翌年施行されています(のち,清代にイエズス会士〈アダム=シャール〉の時憲暦の知らせを聞き,キリスト教色を排除した宝暦暦(1755~98)が制定されましたが粗悪で,幕府天文方〈高橋至時〉により西洋の暦法をとりいれた寛政暦が制定(1798~1844),1844年以降は1873年のグレゴリオ暦導入までは天保暦を使用)。

(注)山田慶児『授時暦の道―中国中世の科学と国家』みすず書房,1980。

〈クビライ〉はチベット仏教【セH12イスラム教を国教として保護したわけではない】の僧〈パクパ〉(パスパ,1235~80) 【慶商A H30記】を重用し,パクパ(パスパ)文字【東京H10,H30[3]】【セH12漢字をもとにしていない。タングート族の文字ではない】【セH14漢字をもとにしていない】【追H30西夏ではない】というモンゴル語のための文字をつくらせています。〈パクパ〉は11世紀中頃に西チベットではじまったサキャ派のチベット仏教指導者で,〈クビライ〉の支持を背景にして,チベットの支配権を強めました。

イランのコバルト顔料を用い,白磁に青い着色をした染付(青花) 【東京H27[1]指定語句】という磁器【セH24唐三彩とのひっかけ】も作られるようになりました。染付技術が可能になったのも,モンゴル時代のユーラシアに交流圏が成立したおかげです。

モンゴル帝国〔大モンゴル国〕は交通路の安全を確保し,治安維持や駅伝制(ジャムチ) 【セH18金ではない】の整備によって,ユーラシア大陸の陸上交通がさかんになりました。例えば,西方からは十字軍を組織してイスラーム勢力と戦っていたキリスト教が,モンゴルと提携することによってイスラーム勢力を挟み撃ちにしようというもくろみもあり,多数の使節を派遣しました。モンゴル人の宗教はシャーマニズム(目にはみえない世界との交信ができる霊能者が,踊りなどによって何かが乗り移ったような状態で我を忘れ,占いやお祓いなどをするものです。)でしたが,〈クビライ=カアン〉の母(〈ソルコクタニ=ベキ〉)がネストリウス派キリスト教徒であったといわれるように,モンゴル帝国でもキリスト教の信仰はありました。〈モンケ=カアン〉もはじめネストリウス派を信仰していたようです。

その噂もあってか,ローマ教皇〈インノケンティウス4世〉(位1243~54)は〈プラノ=カルピニ〉(1180?~1252) を,フランスの〈ルイ9世〉(聖王) 【京都H20[2]】は〈ルブルック〉【京都H20[2]】【セH3マルコ=ポーロとのひっかけ】【セH14時期(ルブルックがカラコルムを訪れる以前に起きたものを選ぶ)】を〈グユク=ハーン〉(定宗,位1246~48)に送っています。この目的には布教の理由のほかに,当時イスラーム教徒との間で続けられていた十字軍への支援を求める意図もありました。この2人は〈フランチェスコ〉【京都H20[2]】派の修道会士です。

ほかにも,父【セH3】と叔父とともに陸路で旅行したヴェネツィア共和国【セH29場所を問う】【セH3ルイ9世に派遣されていない,セH8ジェノヴァではない(地図上の位置からもわかる)】の商人〈マルコ=ポーロ〉(1254~1324) 【東京H17[3]】【セH3,セH8】 は,大都で元の〈クビライ〉につかえたとされ【セH3「南人」ではない】,帰路は元の皇女を結婚のためイル=ハン国まで運ぶ船に同乗しました。体験談を『世界の記述(東方見聞録,イル=ミリオーネ)』【セH3史料が引用・著者を答える】にまとめ,大きな反響をもたらします【セH3まだ活版印刷術は発明されていない】。

たとえば,台湾の対岸にある泉州(ザイトゥン) 【セH10マカオとのひっかけ】に立ち寄り,「ザイトゥンには,豪華な商品や高価な宝石,すばらしく大粒の真珠がどっさり積み込んだインド船が続々とやってくる。この都市に集められた商品は,ここから中国全域に売られる」と繁栄ぶりを記しています。杭州(こうしゅう)も「キンサイ」として繁栄ぶりを記録しています。ただ,中国側には記録が残されていないため,疑問視する説もあります【セH8マルコ=ポーロの推定移動経路をみて,「メッカ」「カラコルム」を訪ねていないこと,「チャンパ」を経由していることを特定する】。

13世紀末には〈モンテ=コルヴィノ〉(1247~1328) 【東京H6,H27[1]指定語句】【セH8元を訪問したか問う】【追H30】 が,元(大元ウルス)【追H30カラ=ハン朝ではない】【セH8】の大都の大司教として中国初のカトリック布教を成功させています。

首都の大都には運河が延長され,長江から海をまわって北上して大都に至る海運も発達しました。従来の大運河も補修され【セH19】,大都に通じる運河も整備されました(新運河) 【セH9「江南の穀物が華北にある首都まで運河で運ばれた」か問う】【セH19】。

商業の発展とともに,元の時代には庶民文化が発展し,元曲【セH3】という戯曲が多数つくられました【セH3「もっぱら宮廷の舞台で上演されたのではない」】。元曲はかっこつけた仰々しい言葉ではなく,庶民の口語で書かれたところがポイントで,恋愛結婚を題材とした『西廂記(せいしょうき,せいそうき)』【セH9[21]】【セH21時代を問う】のようなラブストーリーが好まれました。

〈クビライ〉の晩年には,クリルタイで彼を支持した東方三王家の乱が起きますが,鎮圧。1294年に亡くなっています。跡継ぎを決める際にはクリルタイはひらかれず,大ハーンの位はクビライ家に世襲されることになります。

しかしその後の元の君主は,チベット仏教(俗にいう「ラマ教」は,仏教とは別の宗教というニュアンスを含むため,チベット人はこの呼称を使いません)に入れ込み【セH14ルブルックのカラコルム訪問以前ではない】,交鈔(こうしょう) 【セH22,H29北魏の時代ではない】【セH8時期(マルコ=ポーロと同時期)】という紙幣を濫発したために物価が高騰し,国力を弱めていきました。紙幣が流通するようになると,かさばる銅銭が余るようになり,「銅」そのものにも価値があるので近隣諸国にそのまま輸出されました。例えば,鎌倉大仏は,銅銭によって作られたのではないかといわれています。

◆「14世紀の危機」によりユーラシア大陸各地のモンゴル政権の支配は揺らぎ,モンゴル帝国の“跡継ぎ”国家や影響を受けた国家が各地で成立していく

1310年頃から1370年頃にかけて,北半球は寒冷化し,各地で不作や飢饉がおきました。さらに,モンゴル帝国によってユーラシア一帯の人の移動が盛んになったこともあって,ミャンマーで流行していたとみられるペスト(黒死病) 【セH5ペストの大流行の時期を問う】が,1320年以降西へと広がり,1335年に洛陽→1347年にイスファハーン・ダマスクス→1348年にヴェネツィア・メッカ・ロンドン…と,またたく間にユーラシア大陸一帯に広がります。交易に支障が出てくるようになると,モンゴル帝国各地で支配にゆるみが生じました。

キプチャク=ハン国では1359年に〈バトゥ〉の血統が途絶え,分裂。東スラヴ系の諸公国・大公国の中から,モスクワ大公国【セH3時期(ハイドゥの乱の時期ではない)】が力を付けモンゴル帝国の血統を権威として用いて強大化していきます。なお,キプチャク=ハン国ではイスラーム教【セH5】が保護されています。

チャガタイ=ハン国は1335年に東西に分裂しました。そのうち西チャガタイ=ハン国から,1370年に〈ティムール〉が領域拡大に乗り出し,ティムール帝国を建設していきます。

なお,マムルーク朝も14世紀中頃のペストの流行により,衰退に向かいます。

◆モンゴル高原でモンゴルは存続し,明代の中国への進出をはかり続けた

モンゴルは存続し,中国では臨戦態勢が続いた

中国の元では,末期に1351年~66年に紅巾の乱【東京H25[3]】【セH4赤眉の乱・呉楚七国の乱・陳勝呉広の乱ではない,セH11元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事か問う,セH12白蓮教系の組織か問う】【セH19赤眉・黄巣・安史の乱ではない,セH21時期】が起きます。紅巾軍は,弥勒仏(みろくぶつ)【セH12】が現世を救済するために現れると信じる白蓮教系の組織から成っていました。彼らにより大運河が寸断され,江南と北京を結ぶ海運ルートが紅巾の乱とは一線を画して反乱を起こした有力者〈張士誠〉(1321~1367)により遮断されると,補給路を絶たれた元はまさに“一巻の終わり”となります。

白蓮教徒【セH12】の一派である〈朱元璋〉は,まずライバルの〈張士誠〉の反乱を鎮圧し,その上で1368年大都を陥落させました。最後の皇帝〈トゴン=テムル〉(順帝)はモンゴル高原に退却しましたが,帝室は存続したわけですので,厳密にいえば「滅んだ」わけではありません。

20年間,元の帝室は持ちこたえましたが,明による攻撃により〈トグス=テムル〉(位1378~88)が襲われ,逃げている途中に殺害されました。中国(明)側は,これをもってモンゴル(大元)が滅んだという立場から,これ以降のモンゴルのことを「韃靼(だったん)」と呼ぶようになりました。

しかし実際には,モンゴルは滅んでしまったわけではなく,存続しています。ただ,〈チンギス=ハーン〉と無関係なのに「ハーン」を名乗る者が現れるようになりました。

モンゴル帝国以降,〈チンギス=ハーン〉の直系の者にモンゴル高原の遊牧民全体の支配者になる資格があるという原則が生まれます。そこで,支配者になろうとする者は「チンギス=ハーン」との血筋のつながりがある!と主張することで,遊牧民たちを納得させようとしたのです。

例えば,15世紀初めにはオイラト部【セH16】の〈エセン〉【セH13アルタン=ハーンではない】が,チンギス家と結婚関係をもつことで勢力を拡大しました。西方では女真(女直)人を,チャガタイ=ハン国の東半(モグーリスタン)を制圧しています。しかし,明との間で貿易をめぐるトラブルが生じ,1449年に中国に進入して明【セH20前漢ではない】の皇帝〈正統帝〉(英宗)【セH16万暦帝ではない】を捕虜にしました(土木の変【セH13,セH18地図・靖康の変ではない】)。〈エセン〉は1452年にハーンに即位しましたが,それには批判も多く,1454年に殺害されています。結婚関係だけではダメだというわけですね。

◆〈ダヤン=ハーン〉がモンゴルを再統一,チベットではツォンカパがチベット仏教を改革する

モンゴルが〈ダヤン=ハーン〉により再統一される

そこでその後,チンギス家の直系である〈ダヤン=ハーン〉(位1487~1524)が,大ハーンとしてようやくモンゴル高原の広範囲を統一することに成功します。ダヤンというのは大元ということで,元(北元)の復興でもあります。明は「モンゴルは1388年に滅んだ」という立場をとったので,この勢力をタタールと呼びましたが,正確にいうとモンゴルに違いありません。

彼はモンゴルを,直轄地であるチャハル,ハルハ,ウリャンハンと,間接支配地に分けて統治しました。

アルタンは現在も内モンゴルの中心になっているフフホタ(フフホト)を建設し,中国との通商を推し進めて発展していきました。フフホトは現在,中華人民共和国の内モンゴル自治区の省都として発展しています。

チベットでは,元の時代に〈フビライ=ハーン〉に保護されたサキャ派への批判が高まり,さまざまな派が対立しました。その中から,〈ツォンカパ〉(1357~1419) 【セH13・H20,H22時期】がインドから伝わった経典を再編成したゲルク派を開き,黄色い帽子を用いたので黄帽派【東京H12[2]】【セH13・H20】とも呼ばれました。

◆チャガタイ=ハン国西部からおこったティムール帝国は,モンゴル帝国の“跡継ぎ”国家

ティムール帝国は,モンゴル帝国の跡継ぎ

タリム盆地を中心とする西トルキスタンでは,モンゴル系のチャガタイ=ハン国の東半分を占めたモグーリスターン=ハーン国では,〈トゥグルク=ティムール=ハーン〉がイスラーム教に改宗し,本拠地はバルハシ湖に注ぐイリ川周辺で,14世紀なかばにはシル川の東部から天山山脈東部までを領域に加え,東西のトルキスタンを合わせました。

しかし,15世紀の後半になると,ウズベク人がアラル海の北部の草原地帯から南下すると,モグーリスターン=ハーン国は衰え,拠点を天山山脈南部のオアシス地帯に移しました。しかし,ハーンの王子たちが各地のオアシスに分立するようになると,一体性はなくなっていきます。

そんな中,〈チンギス=ハン〉の息子〈チャガタイ〉の千人隊に属していた名門バルラス家に属する〈ティムール〉【東京H8[3]】は,若い頃に指揮官として名を上げ,〈トゥグルク=ティムール〉に認められて指揮権を与えられました。しかし,その後反乱を起こしチャガタイ=ハン国東部の「モグーリスターン」の撃退に成功。

サマルカンド【京都H19[2]】【東京H30[3]都市の略図を選ぶ】を拠点にして支配権を確立した〈ティムール〉は,政略結婚で〈チンギス〉家の婿(むこ)となることで,人々から支配者としてふさわしいと納得してもらうことにも成功し,1370年【追H20時期(14世紀)】にティムール朝【セH5時期(13世紀末~14世紀初めではない)】【追H20】【H27京都[2]】を樹立しました。サマルカンドには,宮殿,モスク,バザール(ペルシア語で市場。アラビア語ではスーク【セH21マドラサではない】)などを建設し,交通路を整備して商業活動を奨励しました。彼は都市の活動を重視し,征服先での不要な略奪は行いませんでした。

彼は「モグーリスターン」,ジョチ=ウルス(キプチャク=ハン国,金帳汗国。首都はヴォルガ川【慶文H29】中域のサライ),デリー=スルターン朝のトゥグルク朝,イル=ハン国(フレグ=ウルス) 【セH11地図:13世紀後半の領域を問う】を次々に攻撃し(イル=ハン国は滅亡【セH15 19世紀のロシアが滅ぼしたのではない】),ティムール朝【セH18】を都サマルカンド【セH2ティムール朝の時代に衰えていない】【セH18】を中心に建設していきました。

1402年にはオスマン朝をアナトリア半島のアンカラで破り(アンカラの戦い)ましたが,その後,明遠征を計画し,20万の大軍を出発させました。その中には,モンゴルから亡命してきたチンギス家の王子がおり,明を倒したあかつきには,彼を皇帝にして,モンゴル帝国を復興させようと夢見ていたのでしょう。しかし,シル川中流のオトラルで1405年にあっけなく病気で亡くなってしまいました。王子(〈オルジェイ=テムル〉(位1408~12))はそのままモンゴル高原に向かい,ハーンに即位して明の〈永楽帝〉と対立しました。

〈ティムール〉の死後,〈シャー=ルフ〉(位1409~47)が政権を握り,安定した支配を実現しました。子の〈ウルグ=ベク〉【慶文H29】が後を継ぎました。〈ウルグ=ベク〉自身も優れた学者であり,サマルカンド郊外の天文台で天文観察を行い,1年を「1年間は365日6時間10分8秒」と恐るべき精度で計算,天文表はアラビア語,オスマン語,ラテン語にも翻訳されるほどの精度でした。惑星の運行法則を示したドイツの〈ケプラー〉(1571~1630) 【追H20】の現れるずっと前のことです。

しかし,しだいに各地で王子たちが独立をするようになり,ウズベク人【追H30匈奴とのひっかけ】【慶文H29】の進入も始まっていました。さらに,イラン方面からはテュルク系遊牧民(トゥルクマーン)の建てた黒羊朝(カラコユンル,1375~1468)や白羊朝(アヤコユンル1378~1508)が進入するようになっていき,サマルカンドとヘラートに拠点をもつ王族の間で内紛も勃発。

テュルク系のアクコユンル(白羊朝)の〈ウズン=ハサン〉は,1468年にカラコユンル(黒羊朝)の〈ジャハーン=シャー〉を破り,アナトリア半島に進出しています。

この間ヘラートでは学芸が盛んとなるのですが,1500年にウズベク人【慶文H29】の〈シャイバーニー=ハーン〉(1451~1510)が進入し,ついに滅んでしまいました。

なお,モンゴル帝国により,中国で発明されていた硝石(硝酸カリウム)をもちいた黒色火薬【セH2】は,モンゴル人によって14~15世紀には西アジアやヨーロッパにも伝わります。早速ドイツ人は,15世紀末に,先込火縄式のマスケット銃を開発しています。こうした小銃の導入により,騎士は没落【セH2】していくことになり,大航海時代(注)における軍事的な優位を手に入れました。

また,オスマン帝国も大砲を導入したことで,かつて難攻不落を誇ったビザンツ帝国のコンスタンティノープルがついに陥落することになります(1453)。

(注)「大航海時代」は日本の研究者による呼称。英語ではThe

Age of Discovery(発見の時代)とか,The Age of Exploration(探検の時代)といいます。「発見」という呼び名はヨーロッパ人の視線からみれば,確かに適切な呼び名です。一般的に15世紀初めから17世紀半ばにかけてポルトガル・スペインに始まるアフリカ大陸ギニア湾岸・インド洋沿岸からアジアにかけてのヨーロッパ諸国の海上進出の時代を指し,広くとれば18世紀後半のイギリスによる太平洋探検までの時期を指します。

○1200年~1500年の東アジア・東北アジア

東アジア・東北アジア…現①日本,②台湾,③中華人民共和国,④モンゴル,⑤朝鮮民主主義人民共和国,⑥大韓民国 +ロシア連邦の東部

○1200年~1500年の東北アジア

◆金が滅ぼされ,モンゴル帝国の支配下に入る

モンゴル人は沿海州~オホーツク海へも拡大

中国東北部の沿海州(オホーツク海沿岸部)を本拠地とするツングース諸語系の女真(女直,ジュルチン)は金(1115~1234)を建国していました。金は南宋と和平を結び,金(1125)は沿海州から淮河付近までの広範囲の遊牧民と定住農牧民を支配下におさめていました。

しかし北方のモンゴル高原でモンゴル人が台頭すると,1234年に滅ぼされました。モンゴル人は沿海州を越えて,樺太(サハリン島)にも進出し,この地で台頭していたアイヌと戦っています(北からの蒙古襲来)。“もう一つの元寇”です。

◆ツングース人とヤクート人によるトナカイ遊牧地域が東方に拡大する

北極圏ではトナカイ遊牧地域が東方に拡大へ

さらに北部には古シベリア諸語系の民族が分布し,狩猟採集生活を送っていました。しかし,イェニセイ川やレナ川方面のツングース諸語系(北部ツングース語群)の人々や,テュルク諸語系のヤクート人(サハと自称,現在のロシア連邦サハ共和国の主要民族)が東方に移動し,トナカイの遊牧地域を拡大させていきます。圧迫される形で古シベリア語系の民族の分布は,ユーラシア大陸東端のカムチャツカ半島方面に縮小していきました。

◆極北では現在のエスキモーにつながるチューレ文化が生まれる

エスキモーの祖となるチューレ文化が拡大する

ベーリング海峡近くには,グリーンランドにまでつながるドーセット文化(前800~1000(注1)/1300年)の担い手が生活していましたが,ベーリング海周辺の文化が発達して900~1100年頃にチューレ文化が生まれました。チューレ文化は,鯨骨・石・土づくりの半地下式の住居,アザラシ,セイウチ,クジラ,トナカイ,ホッキョクグマなどの狩猟,銛(精巧な骨歯角製)・弓矢・そり・皮ボート・調理用土器・ランプ皿・磨製のスレート石器が特徴です(注2)。

(注1)ジョン・ヘイウッド,蔵持不三也監訳『世界の民族・国家興亡歴史地図年表』柊風舎,2010,p.88

(注2)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「エスキモー」の項

・1200年~1500年の東アジア

◆「中国」の範囲が北方まで拡大する

女真の金が淮河まで南下し,北宋を滅ぼしたことで,金と南宋がそれぞれ「皇帝」を称して中国本土を分け合うことになります。

その後,モンゴル人の君主〈クビライ=カアン〉が南下し,大都を首都として西方・北方の遊牧民世界を包括する「大元ウルス」(元)を立ち上げ,遊牧民世界の君主号「カアン」とともに漢人の文化圏における“全”世界を包括する君主号である「皇帝」を名乗ります。

元の支配下で,ユーラシア大陸からアフリカ大陸にさえ通ずるに商業活動が活発化し,中国本土の社会は安定化。

しかし1368年の白蓮教徒による紅巾の乱により,漢人を主体とする明(大明)王朝〔明朝〕が建設されます。モンゴル人の大元ウルスは北方のモンゴル高原に政権を移動させますが,大元ウルスのカアンが,南方の中国本土の皇帝と対峙する状況はつづきます。

◆日本,朝鮮では明の成立の影響を受け,新政権が樹立・強化される

その頃日本では,後醍醐天皇(位1318~39)を中心として鎌倉幕府が倒され,その後南北朝の動乱となります。その混乱に乗じて日本近海では密貿易集団の活動が盛んになり,取締りが厳しくなるとが倭寇(わこう) 【中央文H27記】として沿岸から略奪行為をはたらきました。

元に服属していた朝鮮の高麗では,この倭寇討伐で名をあげた〈李成桂〉(りせいけい(イ=ソンゲ) 【セH23】【セ試行 李舜臣とのひっかけ(豊臣秀吉の海軍を撃破していない)】【追H30】【※意外と頻度低い】,1335~1408)が高麗【追H30百済ではない】を倒し,1392年に王(太祖,在位1391~98)に即位し朝鮮王朝(1392~1910) 【追H9「李氏朝鮮」(ママ)】【セH13,セH23】を建てます。首都は漢城【セH13開城ではない,セH22・H27ともに慶州ではない】,現在のソウルです。官学は朱子学【セH13】【セH8陽明学ではない】と定められ,支配層は両班(ヤンバン)【セH13】【追H30】と呼ばれました。

同じ1392年には日本でも,南北朝に分かれていた政権が統一されています。

その後,室町幕府3代将軍〈足利義満〉(あしかがよしみつ1338~1408) 【セH7】が,明から「日本国王」【セH7】に封ぜられて,勘合貿易【セH4鎖国政策をとっていたわけではない,セH7「倭寇の鎮圧に協力することを条件に」か問う,セH10】【セH13ネルチンスク条約の時期ではない】をはじめました。勘合というのは,海賊船ではなく正式な朝貢船であることを確認するために用いられた,割印の押された証明書のことです【セH10民間の対外交易を促進するための政策ではない】。

・1200年~1500年の東アジア 東北アジア

ユーラシア大陸の西の端っこは,北アメリカ大陸に向けて伸びていて,先っぽ付近では南に垂れ下がるようにカムチャツカ半島が伸びています。半島の先には,北海道(蝦夷ヶ島(注))東部に向けて島々が点々としています。

また,北海道の北には樺太(サハリン)島があって,西側のユーラシア大陸との間にはオホーツク(オコーツク)海が広がっています。

気候的には寒冷なので農業に向かず,緯度の高い寒冷地に適応したモンゴロイド人種の人々が,牧畜や漁労を中心とした生活文化を生み出していました。

13世紀になると,北海道(蝦夷ヶ島)から樺太島にかけての地域に,アイヌ人が従来のオホーツク文化(3~13世紀)を継承し,鉄器など日本列島の文化の影響も受けながら,狩猟採集を基盤とする新たな文化を生み出しました。彼らは,本州の和人との間で,場所を決めて干し魚・毛皮を輸出し,鉄器などを輸入する交易を行っていました。

樺太にはニヴフ人が居住していましたが,1268年にアイヌがユーラシア大陸との交易圏の拡大を求めて侵攻します。するとニヴフ人は,当時急成長していたモンゴル帝国に救援を求めたようで,元は14世紀にかけて何度も樺太に侵攻しました。鎌倉政権の日本に対する元寇(蒙古襲来)【セH11「元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事」ではない】の前に,すでに“北からの元寇”があったのです。

北海道(蝦夷ヶ島)では14世紀に,安藤氏がアイヌやアイヌと混血した日本人の交易グループを支配下に置き,北海道南部の商館で交易を支配しました。14世紀頃から,津軽(現在の青森県)の十三湊(とさみなと)が繁栄をきわめたのには、このような北方世界の交易ブームが背景にあるのです。

(注)えぞがしま。入間田宣夫・斉藤利男・小林真人編『北の内海世界―北奥羽・蝦夷ヶ島と地域諸集団』山川出版社、1999。

・1200年~1500年の東アジア 現①日本

南からの蒙古襲来は,クビライの海上進出の一端

1199年に,征夷大将軍〈源頼朝〉(みなもとのよりとも,,位1192~99)が落馬によるケガにより亡くなりました。18歳の息子〈源頼家〉(よりいえ,,位1202~03)があとを継ぎましたが,父と違って政治的な能力に欠け,御家人(ごけにん)の不満は高まり,1198年に院政を始めていた〈後鳥羽上皇〉(天皇在位1183~98,1180~1239)も対決姿勢を見せ始めました。

そこで,頼家の母〈北条政子〉(1157~1225)は,父であり執権の〈北条時政〉(在職1203~05)とともに〈頼家〉を伊豆に幽閉して,〈頼家〉の弟の〈源実朝〉(さねとも,位1203~19)に跡を継がせ,翌年〈頼家〉は〈北条時政〉により暗殺されました。

1203年に〈北条時政〉が〈実朝〉の後見役(執権)に就任すると,執権は北条氏に世襲されることになりました。1221年〈後鳥羽上皇〉の倒幕計画(承久の乱(じょうきゅうのらん))は〈政子〉が主導権を発揮して対抗したため,失敗しています。

1274年,1281年に2度にわたって元寇【セH12時期「全真教が成立した王朝」のときのものか問う】(モンゴル襲来;蒙古襲来)が実施されました。

1274年の文永の役の前,1266年に大元ウルス〔元〕の〈クビライ=カアン〉は,日本に通交を求める外交文書を送っています。この中で,「兵を用ゆるに至るは,夫れそれたれか好むところぞ。王,それこれを図れ」(兵を用いるなんて,誰が好むだろうか。王は,これを考えていただきたい)という内容に狼狽した日本は,死者を殺害。これが遠征の引き金となります。

しかし,この部分は,高度に整備された文書行政を行っていたモンゴルの定型文(冒頭定型句)の翻訳に過ぎず,日本側が過剰反応したに過ぎないとの解釈も濃厚です(注)。

(注)堤一昭「モンゴル帝国と中国」,桃木至朗・秋田茂『グローバルヒストリーと帝国』大阪大学出版会,2013,p.51。

この過程で,北条氏はますます御家人への影響力を強めていきます。有力御家人との合議ではなく,家督である得宗が執権という職についていようがいまいが,最高権力者となる得宗専制になったのです。

1292年に〈フビライ〉は日本遠征を再度はかりましたが,幕府は鎮西探題を置いて九州における軍事権を強化しました。結局〈フビライ〉の死により,3度目の遠征はありませんでした。

1230年代に,津軽(現在の青森県)の安藤氏の内乱のすきを狙い,蝦夷(えぞ)の大放棄が起きました。北条氏政権はこれに対処できず,武士の間には次の武家の棟梁として〈足利尊氏〉(1305~58,将軍,位1338~58)を望む声が出るようになっています。

1275年には,朝廷の跡継ぎ問題に幕府が介入し,2つの系統の出身者が交互に即位する「両統迭立」(りょうとうてつりつ)が決まりました。幕府によって皇位継承が決められることになったことに,朝廷から幕府に反発する声も出るようになります。〈後醍醐天皇〉は,「両統迭立」の原則に反して,自分の子孫に皇位を継承しようとし,「悪党」を組織化しつつ,倒幕を狙いました。

1321年にから〈後醍醐天皇〉(位1318~39)は親政を始め,大義名分論を説く朱子学(宋学)の影響を受けつつ,「天皇が絶対的権力を握るのは当然だ」と主張しました。彼の皇子〈護良親王〉(1308~35)の呼びかけにより,〈楠木正成〉(?~1336)らの畿内の御家人ではなかった勢力や悪党,寺社が立ち上がりました。1333年には,武家からの支持を集めた〈足利尊氏〉が京都の六波羅探題を攻め,〈新田義貞〉が鎌倉を占領し,幕府は滅びました。

〈足利尊氏〉は,1336年に「建武式目」を制定し,幕府の再興を宣言しました。幕府を京都の室町に置いたので,室町幕府と言います。しかし,のちに従来,寺社や本所が握っていた荘園をどう扱うべきかをめぐり,政権運営をめぐった支配層が分裂し,1350年,全国の武士の間で争いが起きました(観応の擾乱(かんのうのじょうらん))。この乱によって,守護の権限が拡大され,管轄していた国における実権を拡大し,複数の国の守護職について,世襲する者も現れました(守護領国制)。幕府は,これら有力守護の連合体となっていきます。

1350年以降,朝鮮半島南部における倭寇の活動が盛んになっていました。高麗政府はこれに対処しきれず,鎮圧で名を上げた〈李成桂〉(りせいけい,イソンゲ,在位1392~98)が朝鮮王朝を建国することになりました。

倭寇の活動は中国沿岸にもおよび,1368年に明を建国した〈朱元璋〉(位1368~98)は,日本に「なんとかしろ」と使節を送って要求。外交使節は,当時なんとか九州でねばっていた南朝の勢力のところにやってきました。太宰府をおさえていた〈懐良親王〉(後醍醐天皇の皇子,かねよし(かねなが)しんのう,1329~83)の征西府と交渉し,1371年に明の〈洪武帝〉は〈懐良親王〉を日本国王として封じました。「室町幕府」には,倭寇退治をする実力も余裕もないとみなされていたのです。

しかし1372年に征西府は,室町幕府の置いた九州探題の〈今川了俊〉(1325?~1420)により征服されました。すると,明は南朝ではなく北朝に交渉を切り替えました。これに答えたのが〈足利義満〉です。

〈足利義満〉(在職1368~94)は,ライバルを順に蹴落とし,1394年に官制のトップである太政大臣にのぼりつめた上で,出家しました。出家するということは“無所属”になるということで,単なる公家のトップというだけでなく,同時に武家をも従わせるための作戦でした。そんな中,1401年に〈足利義満〉は明の2代皇帝〈建文帝〉(位1383~1402)から「日本国王」に冊封されました。しかし,明で1402年に靖難の役(せいなんのえき,靖難の変)が起き〈永楽帝〉(位1402~24) 【東京H18[3],H24[3]】が即位すると,〈永楽帝〉は「日本国王之印」の金印と勘合(かんごう)を送りました。こうして〈足利義満〉は,明との貿易独占を可能にしたのです。

この期間は日本だけでなくユーラシア大陸全体の交易が活発化していった時代にあたります。海域や大陸の影響を受け、市場経済が発展していった時代なのです。

中国からは12世紀なかば以降,貨幣が輸入されるようになり,13世紀後半には流通するようになりました。日本の幕府や朝廷は貨幣を発行しなかったからです。15世紀に銅線の代わりに,秤量貨幣(はかりで重さを量って価値を決める貨幣のこと)として銀が使われるようになると,貨幣の流入は減っていくことになります。

しかし、日本の武家政権の雲行きは怪しく、1467年に,室町幕府の継承問題に支配者層の内紛が絡み,大規模な大乱が勃発しました。応仁の乱です。

これをきっかけとして,各地に地域的な権力が独立し,戦国大名が出現しました。彼らは自らの支配領域や家臣を「国家」と呼び,独自の法を施行しました。

そんな中、1498年には明応の大地震が本州中央部を襲います。鎌倉の大仏が大津波で破壊、浜名湖が誕生、伊勢の港市である大湊(おおみなと)も壊滅的被害を受けました。

・1200年~1500年のアジア 東アジア 現①日本 南西諸島

琉球では農耕や陶芸の技術が伝わると貝塚時代が終わり,12世紀~15世紀になると各地に按司(あじ)という有力者が現れるようになります。この時代を,砦(とりで)として築かれた様々な形態のグスク(城)にちなみグスク時代と呼びます。

按司は各地に役人(うっち)を派遣し徴税し,農耕の祭祀は姉妹(オナリ)に担当させました。14世紀には複数の按司を支配下に置く世の主(よのぬし)が現れ,沖縄本島の今帰仁(なきじん)の北山,浦添の中山【セH10】,大里の山南の3王国が有力となり,それぞれ1368年に明と冊封関係を結びました。これらを合わせて「三山」の呼び,それぞれの国名は中国から与えられたものです(「山」は島または国という意味)。

その後,1420年代【セH10 時期(15世紀初めか問う)】に中山【セH10】の按司である〈尚巴志〉(しょうはし,1372~1439)が三山を統一をし,琉球王国(第一尚氏王朝) 【セH4,セH10】を建国し,明との朝貢貿易を実現【セH10明との間に対等な外交関係を結んでいたわけではない】。東南アジアから商品を中国に流す中継貿易をおこないました。明は海禁政策をとり自由な貿易を禁じたため,福建省の商人は東南アジア各地に移住し華僑となり,琉球王国にも交易ネットワークを張り巡らせていきました。琉球王国は明への入貢回数ナンバーワン(2位は黎朝,3位はチベットです)[村井1988]。

琉球に来れば,日本からの日本刀,扇,漆器だけでなく,皇帝から琉球王国に授けられた品物や中国商人の品物が手に入るからです。日本の商人は琉球から,中国の生糸や東南アジアの香辛料・香料などを入手しました。

琉球から明には2隻・300人の進貢使が2年に一度派遣され,初めは泉州のち福州に入港します。一行の一部は陸路で北京の皇帝に向かい,旧暦の正月(2月)に皇帝への挨拶とともに貢物(馬,硫黄,ヤコウガイ,タカラガイ,芭蕉布など)を献上すると,代わりに豪華な物品が与えられます。その間,福州では決められた商人との取引が許可されました。また,琉球王国の国王が代わるたびに冊封使(さくほうし)が中国から派遣され,皇帝から正統性が認められました。皇帝にとってみても,琉球王国が東南アジア(琉球は真南蛮(まなばん)と呼んでいました)にせっせと交易品を獲得しに行ってくくれれば,黙っていても東南アジアの産物が届けられるという好都合がありました。14~15世紀の琉球王国にとっての最大の貿易相手国はシャムのアユタヤ朝【セH11:フィリピンではない。14~18世紀にかけて栄えたわけではない】でした。15世紀にはマラッカ王国とも交易をしており,ポルトガルの〈トメ=ピレス〉は16世紀前半の『東方諸国記』で琉球を「レキオ」と表現しています。

このころの琉球では,のち16世紀の日本で三味線(しゃみせん)に発展する三線(さんしん),紅型(びんがた),タイや福建省の醸造法に学んだとされる泡盛(あわもり)といった文化が,日本や東南アジアとの交易関係の中で生まれていきました。日本への貿易は,室町幕府との公式な交易だけではなく,大坂の堺や九州の博多【東京H27[1]指定語句】の商人との間でも行われました。15世紀後半に幕府の権威が弱体すると,前期倭寇が活発化する中,日本人が琉球王国を訪れ交易は続けられました。

1470年に,那覇を中心に交易で力をつけた〈尚円〉(しょうえん,位1470~76)がクーデタを起こして即位し,第二尚氏王統が始まりました。息子の〈尚真〉(しょうしん,位1477~1526)は首里を中心とする体制を整備し,各地の有力者である按司(あじ)を首里に住まわせ,代わりに各地に官僚を派遣して支配を強化しました。按司には領地からの徴税権を認め,按司は琉球王国における貴族層を形成していきました。

・1200年〜1500年のアジア 東アジア ⑤・⑥朝鮮半島

◆高麗はモンゴル人に服属した

高麗は,12世紀前半に女真(女直)人の金に服属し,12世紀末には内紛が勃発し武臣政権が成立していました。13世紀初めには〈崔忠献〉(チェチュンホン;さいちゅうけん,1149~1219)が文臣の支持も得て実権を握り,高麗の王の下で,教定都監の職は彼以降の4代にわたって崔氏により世襲されました。これを「崔氏政権」(武臣政権)といいます。崔氏の私兵であった三別抄(サムベョルチョ;さんべっしょう)は,高麗の正規軍に代わる軍事力となり,この部隊はのちにモンゴル帝国が1231年以降に高麗に断続的に進出した際,その撃退のために江華島に政権が避難した後も最後まで活躍しました。モンゴル撃退を祈念するため木版印刷による『高麗大蔵経』【セH11:活版印刷で刊行されたか問う。活版印刷ではなく木版。大量の版木が現在でも残されています】を作製させたのが〈崔瑀〉(さいう,位1219~49)で,彼の時代の1232年に政権は江華島に移されました。しかし1258~60年にかけての攻撃で武臣政権は崩壊し,高麗の王太子〈倎〉(次代の国王。位1260~74)が〈クビライ〉(フビライ)を直接訪れ,降伏しました【追H21「チンギス=ハン」のときではない】。

これを認めない三別抄は反乱を起こし,国家組織も珍道(チンド;ちんとう)に移され抵抗が続きました。これにより,1274年の〈クビライ〉(フビライ)の第一回日本遠征(弘安の役)の計画は遅延します。1273年にはモンゴルと高麗により平定され,1274年に高麗は〈クビライ〉(フビライ)に服属しました。1279年には高麗軍主体の(東路軍)に加え,旧・南宋の軍主体の(江南軍)が動員され第二回日本遠征が実行されましたが,失敗しています【セH11「2度にわたる日本遠征が失敗した」ことは「元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事」ではない】。

元の高麗の政治に対する介入は厳しく,歴代の王名には「忠」の一文字が必ず付け加えられました。

◆倭寇の討伐で台頭した朝鮮王朝では,朱子学を国学とし両班の世襲がすすみ,訓民正音が公布された

1351年,高麗で〈共愍王〉が元の命令により即位しました。高麗の王子は,元に滞在する決まりになっていたため,〈共愍王〉は元に滞在していました。しかし,元で紅巾の乱【東京H25[3]】【セH11元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事か問う,セH12】が勃発したことが伝えられると,これをチャンスとみた〈共愍王〉は,朱子学者を取り立てるなど,反元運動に乗り出しました。結局中国では元が倒され,1368年に明が建てられています。

やがて朝鮮王朝を建国することになる〈李成桂〉の父は,王の反元運動に反応し,挙兵をしました。その遺志を継いだ子の〈李成桂〉は,全州李氏の生まれとされますが,女真(女直)族の出身であるという説もあります。父は女真(女直)人が多く住む地で高麗に仕える軍人だったため,女真(女直)人とのつながりが深かったのです。

〈共愍王〉が亡くなると,元と接近しようとするグループ(向元派)が勢力を伸ばしました。1388年に,明がかつて元の直轄領だった地域を併合しようとしたので,遼東半島地域に〈李成桂〉率いる高麗軍が派遣されました。しかし,彼は鴨緑江の中洲で軍を引き返し,明を倒そうとした政治家たちを攻撃し,実権を握りました。これを威化島回軍といいます。1391年には,科田法を制定し,官僚の力を弱めようとします。当時の官僚は,徴税権付きの大土地(私田)が支給され,国家はそこからは税金がとれないため,問題になっていたのです。

1392年に,高麗最後の王〈恭譲王〉から王位を譲られた高麗の武官〈李成桂〉(太祖(テジョ);りせいけい(イソンゲ),1335~1408)は朝鮮王朝の初代王に即位しました。明は,高麗の臨時の王として〈李成桂〉を認めましたが,正式な冊封関係は結ばれませんでした。しかし,1393年に「朝鮮」という国号が認められると(明から提示されたもう一つの案は「和寧」でした),〈李成桂〉が正式に「高麗」から譲られた王であることが認められたわけです。

朝鮮王朝は,朱子学を国教化し【共通一次 平1:儒教が不振であったわけではない】科挙【セH27】を導入して,官僚制度を整えます。官僚になるルートには,科挙のうち,文人を選ぶ文科と,武人を選ぶ武科があって,文人と武人をあわせた両班(ヤンバン,りょうはん)といわれる支配階級は,王族の次に位置づけられ,朝鮮王朝の時期には特権階級として世襲化されていきました。

中央には,行政の門下省,財政の三司,軍事の中枢院がおかれ,彼ら政府の高官が合議によって政治を行いました。この合議(都評議使司,のち議政府)に加わったメンバーは,建国の際に〈李成桂〉の側に立ち貢献した者たちでしたが,15世紀初めには議政府の権限は大幅に縮小され,〈太宗〉のときには国王の実権が固まりました。

〈太宗〉の後を継いだのが,最盛期の〈世宗〉(せそう(セジョン),位1418~50)です。1403年には鋳字所(ちゅうじしょ)が置かれ,『李朝実録』といった多くの書物が刊行されました。また28字(現在は24字)から成る訓民正音(くんみんせいおん(フンミンジョンウム),ハングルは後の呼称) 【東京H16[3]】を学者に作らせ1443年に制定し,1446年にその原理と用法を説明した同名の教科書を発表しました【共通一次

平1:高麗代ではない】【追H9ハングルとも呼ばれるか・15世紀に作られたか,セH12高麗代ではない】【セH13,セH15高麗代ではない,セH22・H24ともに時期】【慶商A H30記】。訓民正音アルファベットのように表意文字でありながら,漢字のように「へん」や「つくり」のようなパーツがあるので,子音と母音を組み合わせて一つの音節を表すことができます。また,金属活字による出版【セH2唐代の中国で盛んになっていない】もおこなわれました。〈世宗〉の時代には『高麗史』(1451)も編纂され,白磁が生産されました。

1419年には,すでに退位していた〈太宗〉により,倭寇の本拠地と考えられた対馬を攻撃しました。日本では応永の外寇(おうえいのがいこう),朝鮮では己亥東征といいます。

朝鮮の支配階層は,同じ血縁のグループの系図である「族譜」をさかんにつくっていました。一番古いものは1423年のものといわれ,両班たちは,自分の由緒が正しいということを族譜により主張したのです。

両班は15世紀には,中央政界で指導権を握るようになり,地方でも「郷案」という両班の名簿がつくられ,地方における両班の支配権も強まります。「郷案」に記載されていることが,両班の証でした。両班の下には,中人,良人,賤人という身分の差がありました。15〜16世紀に朝鮮では特に全羅・慶尚道で農地開発が進みました。

中央では,中央政界に進出した士林派という新興勢力が,儒教的な道徳政治の実現を訴えるようになりました。

〈申叔舟〉による『海東諸国紀』(1471)は,日本や琉球について地図や国情が説明されています。また,『老松堂日本行録』(成立年未詳)は,応永の外寇(1419)の翌年に日本に使節として同行した〈宋希璟〉(1376~1446)による紀行文です。

・1200年~1500年のアジア 東アジア 現③中国

モンゴル人の進出により宋が滅び,元が建国された。元の下で中国とユーラシア大陸との結びつきが陸上・海上ともに一層強まっていった

白蓮教徒【セH3太平天国ではない,セH12】による紅巾の乱【東京H25[3]】【セH11元の中国支配が崩壊するきっかけとなったか問う,セH12】をきっかけに各地で反乱が起き,1368年,貧しい農民出身の〈朱元璋〉(しゅげんしょう,1328~98)は,長江下流域の金陵(きんりょう,現在の南京) 【セH2臨安ではない】【セH27長安ではない】で皇帝に即位し,国号を明としました。「洪武」という元号を制定し「洪武帝」(洪武帝,ホンウーディ) 【追H9】【セH24】と呼ばれました。死後におくられた名は太祖です。これ以降の元号は,皇帝の在位期間と連動することになりました(一世一元)。皇帝は“時間をも支配する”というわけです

元を支配していたモンゴル人はモンゴル高原に退却し,明からは北元(1371~88) 【追H9】と呼ばれましたが,事実上モンゴル高原で存続し,南方の明と併存する状況が続きました。

なお,1368年には臨済宗の僧侶〈絶海中津〉(夢窓疎石の弟子,1336~1405)が明に渡り,1376年に帰国しています。

◆明は元末の混乱をおさめるため,農村支配を強め,「海禁」をとった

さて,〈朱元璋〉は儒学者をブレーンにつけ,漢人の民族意識を強めることで農村支配を強化しようとしました。しかし,モンゴル人によって活性化した海陸の交易ネットワークをコントロール下に置くのは困難であり,伝統的な朝貢体制を強化して秩序を維持しようとしました。

〈朱元璋〉は君主独裁体制をはかるため,反対勢力にあった官僚を容赦なく処刑し,従来実権をにぎっていた旧貴族勢力を政府から追放するために,中書省を廃止して,中書省の管理下にあった六部を皇帝直属とし,監察も強化しました。明律【セH25】と明令も制定しました。

また,南宋の〈朱熹〉【セH11】が大成した朱子学【セH11陽明学ではない】を官学化して,科挙を整備して,明律・明令をつくらせました。また,倭寇対策のため,民間人の貿易は禁じられ,朝貢貿易のみとなりました。また,民間人(民戸)の戸籍と軍人(軍戸)の戸籍を分けた衛所制【セH17里甲制ではない,セH23宋代の地方小都市ではない】を整備します。

農村では,110戸をあわせて1里とし,そのうちの豊かな10戸を里長戸とし,残りの100戸の甲首戸を10戸ずつにわけました。里長戸と甲首戸には,それぞれ10年1ローテーションで,里長戸から税金をとったり,治安をまもったりする義務を課せられました。これを里甲制【セH17】といい,モンゴルの千戸制(せんこせい)の影響がみられます。さらに「六諭」(りくゆ) 【追H9〈康煕帝〉の発布ではない。四書と明律・明令の総称ではない】【セH14唐の太宗が定めたわけではない,セH17史料・宗法ではない】【追H21秦代ではない】という6ヵ条の教えを,里甲制【追H9】の下の村落における里老人(村の中の長老)にとなえさせ,民衆【追H9六部の官僚ではない】が守るべき道徳をゆきわたらせました。どこにどんな土地があって,誰がどこに住んでいるのかを把握するために,土地台帳の魚鱗図冊【共通一次 平1:人頭税の台帳ではない】【追H30漢の武帝によるものではない】(土地を描いた図柄が魚の鱗に見えることから)と,租税台帳の賦役黄冊【セH27北宋代ではない】(冊子の表紙が黄色であったことから)を整備させました。

また,沿岸地帯で活動していた倭寇をおさえるために,民間の海上貿易を禁止。「貿易がしたいのなら,朝貢せよ。皇帝が冊封(さくほう)し,臣下となれば,貿易を許そう」と,海禁【東京H14[1]指定語句】【H27京都[2]】した上で朝貢を求めました。これに対して日本・室町幕府の〈足利義満〉(任1368~94)は,「冊封されるのはいやだが,貿易するには仕方がない」と,国王に冊封されることで,朝貢の形をとった貿易を認めてもらうことにします。

◆〈永楽帝〉は北京に遷都しモンゴル人と戦うとともに,南海大遠征をおこない海陸の交易ネットワークを支配しようとした

〈洪武帝〉は自分の息子たちを,モンゴル人に対処するために北方の辺境地帯におくって支配させました。現在の北京である北平【法政法H28記】(元のときには大都と呼ばれていた都市を改称したもの)にいた〈燕王〉(朱棣(しゅてい))は,洪武帝の次に即位した〈建文帝〉(位1398~1402)が,辺境の王たちの領土をなくそうとすると,挙兵して南京を占領,内戦が勃発しました。〈燕王〉は北京【セH4「1402年の遷都」について問う】に遷都して皇帝に即位し,〈永楽帝〉(位1402~24) 【東京H24[3]】【H27京都[2]】を称します。この内戦を靖難(せいなん)の変といいます【法政法H28記】。

北京に建設された王宮を紫禁城といい,今後清の滅亡まで使用されました【セH28宋の時代ではない】。皇帝の政務を補佐するため,内閣大学士【セH4尚書省,中書省,軍機処ではない】【法政法H28記】が置かれました【セH12時期「全真教が成立した王朝」のときのものか問う】。

〈永楽帝〉は,『永楽大典』【セH25時期】【追H21時期】(2万2877巻のさまざまな書物関する書物の大全集),科挙のテキストとなった『四書大全』(全36巻の四書の注釈) 【セH13ネルチンスク条約の時期ではない】,唐の『五経正義』を朱子学の立場から書きなおしたテキスト『五経大全』,朱子学の学説を集めた『性理大全』(全70巻)を編纂させることで,思想の統制をはかりました。この思想統制の動きに抵抗したのが,『伝習録』を著して「致良知」【慶文H30朱熹の教えではない】「知行合一」【セH7】を唱えた〈王守仁(陽明)〉(1472~1529) 【セH7】でした。

◆〈永楽帝〉はイスラーム教徒の宦官に大艦隊を編成させ,インド洋一帯に朝貢貿易を迫った

〈鄭和〉の南海大遠征で,インド洋交易が活性化

〈永楽帝〉は,さらに朝貢貿易【セ試行 民間交易ではない】を推進するため,イスラーム教徒の宦官である〈鄭和〉(1371~1434) 【セ試行 時期(明代初頭か)】 【東京H16[3]】に南海大遠征(「西洋下り」ともいいます)を命じました【セH21時期】【セA H30】。

〈鄭和〉の姓は「馬」といい,「ムハンマド」の最初の音から取られた中国のイスラーム教徒に特徴的な姓です。一族は,曽祖父の〈バヤン〉のときに雲南に移住し,元のときには「色目人」としてつかえたとされています。

「明と貿易したければ,朝貢せよ」と呼びかけた鄭和はアフリカ東海岸のスワヒリ文化圏にまで120メートルの巨大な船で到達し【セA H30大西洋には到達していない】,インド洋沿岸の諸国までが明に朝貢使節をおくっています。そりゃ,317隻に2万7800余りの兵士(初めの遠征時)が武装して来航したら,誰だってビビります。〈鄭和〉の乗船した旗艦は4層の甲板を備え全長120m。電車の車両は通常1両の長さが20mほどですから,だいたい6両分の大きさです(〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉の船はだいたい26mほどでしたから,その違いは歴然)。

【セH4明の時代の海外への主要な窓口は,上海と香港ではない】

「明との関係を築いたほうが交易に有利」と,多くの国が朝貢に同意しました。海禁を維持したまま,朝貢政策を維持するという点では,対外政策に変わりはありません。大遠征は次の〈宣徳帝〉(位1425~35)のときまで全7回行われ,第1~3回はインドまで,第4~7回は西アジア・東アフリカまで到達しました(注)。アメリカ大陸にも到達していたのでは?という説もありますが,証拠はありません。

とくにムラカ(マラッカ)王国と,琉球(現在の沖縄)は,明から得た商品を周辺諸国に中継する中継貿易で栄華をきわめます。イスラーム教国【セH15】のムラカ(マラッカ)王国【セH15】はすでに14世紀末に成立していましたが,発展したのは〈鄭和〉の遠征がきっかけです。マラッカ海峡は,インド洋と南シナ海をつなぐ要所です。マジャパヒト王国(1293~1527?)も明に朝貢したものの,ムラカ(マラッカ)王国の発展の裏で衰退に向かいました。

(注)第一次(1405~07)→チャンパー,パレンバン,セイロン,カリカット

第二次(1407~1409)→ジャワ,カリカット,コーチン,シャム

第三次(1409~1411)→チャンパー,ジャワ,パレンバン,マラッカ,アチェ,セイロン,コーチン,カリカット

第四次(1412~1415)→アチェ,カリカット,ホルムズ,アフリカ東岸,アデン,ホルムズ

第五次(1416~1419)→セイロン,ホルムズ,アデン,アフリカ東岸

第六次(1421~1422)→スマトラ,アフリカ東岸,ペルシア湾

第七次(1430~1433)→カリカット,ホルムズ,メッカ,アデン

明にとっては朝貢関係を周辺諸国と結べば結ぶほど,それだけ多くの諸国家を従えているということで,政権の権威も高まります。また,明を中心にした秩序が生まれると,インド洋から東アジアにいたるまでの地域交流が活発化していくようになりました。

ただ,これだけのプロジェクトには当然莫大な費用もかかったわけで,次の〈洪熙帝〉〈宣徳帝〉の代に中止されています。

◆〈永楽帝〉は北方のモンゴルにも遠征,一時,オイラト部が強大化し,明を圧迫する

モンゴルの覇権争いの中,オイラトが強大化

また,海だけでなく陸の交流も活発化し,北方の民族は中国との自由な通商を一層求めるようになっていきました。

モンゴル高原では,14世紀末にフビライ家直系が断絶したので,チンギス家の王族が大ハーンの位を継ぎました。モンゴルは,明からは韃靼(だったん)と呼ばれましたが,自らは「大元」と名乗りました。

〈永楽帝〉は,モンゴル高原に遠征【セH15】します。

一方,15世紀半ばにはモンゴル高原北西部のオイラトが〈エセン=ハン〉(?~1454) 【セH13ネルチンスク条約の時期ではない,セH17時期(16世紀ではない)】【H27京都[2]】の指導で強大化。

当時,朝貢の形式をとらなければ中国との貿易ができず,回数なども厳しく決められていました。そこで彼は通商を要求して明の〈正統帝〉(位1435~49,57~64)を北京北西の土木堡(どぼくほ)で捕虜としてしまいました。明は,現在に残る万里(ばんり)の長城を明代後期以降に修復して,北方民族の進入に備えました。長城の総延長は約6000kmにも達します(2003年の神舟5号の宇宙飛行士によると「月から見える」というのは言い過ぎであったようです(⇒1979~現在の東アジア 中国))。

○1200年~1500年のアジア 東南アジア

東南アジア…現在の①ヴェトナム,②フィリピン,③ブルネイ,④東ティモール,⑤インドネシア,⑥シンガポール,⑦マレーシア,⑧カンボジア,⑨ラオス,⑩タイ,⑪ミャンマー

・1200年~1500年の東南アジア 現①ヴェトナム

北ヴェトナムには陳朝がおこり,元を撃退して民族意識を高めたが,漢字の公的使用は続いた

北ヴェトナムでは1225年に内戦を終結させた〈陳太宗〉が陳朝大越国をたてました。しかし,ほどなくしてモンゴル人の元の侵攻が始まります(1251,84,87)。東南アジアを狙ったのは,豊かな交易ネットワークを手に入れるためでした。王族の〈陳興道〉(チャン=フン=ダオ,1228~1300)はこのときに必死に抵抗したことから,現在のヴェトナム人にとっての英雄となっています。陳朝【セH12】では民族意識が高まり漢字を基にした【追H9】チューノム(字喃;チュノム) 【東京H10[3]】【追H9阮朝の時代ではない・漢字をもととしているか問う,セH12】【慶商A H30記】がつくられましたが,公用文における漢字の使用は続き,儒教・仏教が尊重され,科挙も実施されました。

陳朝が滅ぶと,明の占領を撃退した黎利が王朝を開き,明の制度を導入して栄えた

陳朝が1400年に重臣によって滅ぶと,胡朝が建てられました。しかし胡朝は暴政により,明の〈永楽帝〉の進軍を招き,短期間で滅びます。明の直接統治下にあって,陳朝の末裔が1407年に独立を宣言。しかし,明軍の攻撃にあって崩壊します。そんな中,陳朝の末裔をかついで台頭した豪族の〈黎利〉(レ=ロイ)が,陳朝の王族から実権を握って建国したのが黎朝(10世紀の前黎朝と区別して,後黎朝ともいいます,れいちょう,1428~1527,1532~1789) 【セH20カンボジアとのひっかけ】【追H21陳朝とのひっかけ,元を撃退していない】。首都はヴェトナム北部のハノイ。〈黎太祖(レタイト)在位1428~33〉として即位しました。

〈黎利〉は明の制度を導入し,ヴェトナムで現存する最古の法典を編纂し,朱子学を導入。陳朝のときに考案されたチューノム文学もつくられました。

黎朝は1527年に〈莫登庸〉 (ばくとうよう,マク=ダン=ズン,1483~1541,在位) がクーデタ(クーデタとは支配者の間で暴力的に政権が変わること)を起こして中断しました(~1592年に黎朝はハノイを奪い返しました)。1532年に黎朝が復活しますが,実権は鄭氏(北部のハノイ中心。東京(トンキン)といわれます)と阮氏(中部のフエ中心。広南(コーチシナ)といわれます)にうばわれた状態です。やがて阮氏は,南にも勢力圏をすすめてチャンパーを倒し,メコン川の下流をカンボジア人や華人から奪うことに成功しました。

◆南ヴェトナムのチャンパーは元に服属,さらに黎朝の進出を受け分裂した

1282年に元は占城(チャンパー) 【セH18ビルマではない】を海から攻撃しましたが泥沼化し,84年に撤退します。しかし,その後1312年に陳朝は占城を攻撃し,服属させました。

のち,占城は1369年に明に朝貢し,陳朝(1225~1400)との戦闘は続きます。

ヴェトナム北部の陳朝【追H21黎朝とのひっかけ,元を撃退したか問う】では,しだいに陳氏以外の官僚が中央に進出するようになり,1402年に陳朝が胡氏のクーデタにより滅ぶと,胡氏の大越はヴェトナム中部の占城(チャンパー)を奪います。

占城(チャンパー)がこれを明の〈永楽帝〉に訴えると,1406年に明は大越を併合。南海大遠征を実行した〈鄭和〉は,南部のヴィジャヤ近くにある港町クイニョンを,東南アジアへの進出の拠点とすると,占城(チャンパー)は交易ブームに乗って栄えようとししました。

しかし1428年に明は北ヴェトナムから撤退。このタイミングで豪族の〈黎利〉(レロイ)が黎朝大越国を建国し大越は占城のヴィジャヤを攻撃しました。こうして,1471年にヴィジャヤを拠点とする占城は滅んだのです。

その後も,南部にチャム人の港市は栄えますが,最終的に17世紀終わりにヴェトナム中部の広南阮氏の征服を受けるまで存続しています。

・1200年~1500年の東南アジア ⑤インドネシア

◆元の侵入後にマジャパヒト王国が建国されるが,15世紀末にはイスラームの地方政権が広がる

ジャワでは1222年に〈ケン=アロク〉によりクディリ朝(928?929?~1222)が倒され,シンガサリ朝(1222~92)が開かれました。シンガサリはクディリの東部に位置し,どちらも東部ジャワにあります。5代目の〈クルタナガラ〉王(位1268~92)のときに,スマトラ島やバリなど,島しょ部の広範囲に渡って制服活動を行いました。

しかし時おなじくして東南アジアに南下しようとしていたのは,モンゴル人が中国で建国した王朝の元でした【セH26】。元の〈クビライ=ハーン〉(位1271~1294)は,シンガサリ朝の〈クルタナガラ〉王に使節を送りましたが,顔に入れ墨を入れて送り返したことから,〈クビライ〉は激怒。大軍を派遣したときには,すでに〈クルタナガラ〉(?~1292)はクディリ家の末裔(まつえい)と称する〈ジャヤカトワン〉(生没年未詳)の反乱で亡くなっていました(1292年)。〈クルタナガラ〉の娘の夫〈ウィジャヤ〉は,元と協力して〈ジャヤカトワン〉を捉えました。しかし,その後〈ウィジャヤ〉は元軍を攻撃さし,元はジャワ征服を果たせぬまま撤退します。

その後〈ウィジャヤ〉が〈クルタラージャサ〉王(位1293~1309)としてシンガサリの北部に建国したのが,マジャパヒト王国(1293~1478) 【東京H6[1]指定語句,H25[3]】 【共通一次 平1:時期を問う】【セH3時期(7世紀ではない),セH4タイではない,セH5今日のインドネシアの大部分やマレー半島に勢力を伸ばしたか問う,セH6ジャワ島を中心とするヒンドゥー教国だったか問う】【セH18義浄は訪れていない】【中央文H27記】【慶商A H30記】です。14世紀半ばには〈ガジャ=マダ〉(?~1364)が,「世界守護」という名の大宰相という立場で,王国を支配し最盛期に導きます。積極的に対外進出し,その領域は現在のインドネシアの領域にマレー半島(ムラカ(マラッカ)を1377年に占領しています)を足して,ニューギニア島西部を引いた領土とだいたい同じくらいになりました。

マジャパヒト王国は,元と明に朝貢し,西方では同じくヒンドゥー教のヴィジャヤナガル王国(1336~1647)とも通商関係を築きます(⇒1200~1500の南アジア。灌漑農耕が発達して国力を高め,東南アジアへの交易に乗り出していました)。

1400年以降は王位継承を巡る東西の内紛で衰え,15世紀末にはスマトラ島,ジャワ島,ボルネオ島に次々とイスラーム政権が建てられていきました。マジャパヒト王国はジャワ島の中東部とバリ島を残すところとなり,最終的にはバリ島だけに縮小します。現在でもバリ島にヒンドゥー教の信仰が残るのは,このためです。

その後も,イスラーム教の王国として,15世紀末にスマトラ島【セH20地図,H29セイロン島ではない】にアチェ王国(15世紀末~1903) 【セH25地図上の位置を問う・扶南の港ではない】,16世紀末にジャワ島中部にマタラム王国(1580年代末ころ~1755) 【セH15ジャワ最古のヒンドゥー教国かを問う,セH24地域を問う,H29時期と地図上の位置を問う】【追H20元に滅ぼされたか問う(されていない)】【上智法(法律)他H30】が建国されています。マタラム王国は,8世紀にもジャワ人による同名の国があり,古いほうを古マタラム王国と区別する場合があります。

・1200年~1500年の東南アジア 現⑦マレーシア

◆「大交易時代」を背景にイスラーム化がすすみ,15世紀初めに東南アジア初のイスラーム政権マラッカ王国が自立する

マラッカ海峡にイスラーム政権がおこる

13世紀に入り,スマトラ北部の人々がイスラーム教に改宗をはじめるようになりました【追H9地図:伝播経路を問う】。1293年にスマトラ島の港市に風待ちで立ち寄った〈マルコ=ポーロ〉(1254~1324)が言及しているのが,最初の文献です。このサムドラ=パサイ王国(1267~1521)が,イスラーム化の中心で,のちに〈イブン=バットゥータ〉(1304~1368) 【セH3】【セH18宋の時代ではない】や〈鄭和〉(1371~1434)も訪れています。

1368年に成立した明は,海禁【セH15明代を通じて海外への移住が奨励されたわけではない,セH18】政策をとって,貿易を朝貢貿易に限ろうとしました。

ジャワ島から急成長したマジャパヒト王国(1293~1478)は,1377年にスマトラ半島南部,マラッカ海峡に接する港町マラッカ(ムラカ)を占領。1420年には中国の明の〈鄭和〉が南海遠征で立ち寄っています。

マラッカ海峡地域(三仏斉)の諸国は中国とのよりよい交易条件をめぐり,競って朝貢をしました。14世紀後半にジャワとパレンバンや中国人海賊との間で抗争が起きると,パレンバンの王子〈パラメスワラ〉が,マレー半島で建国しました。これが,東南アジア初のイスラーム教【セH2上座仏教ではない】の支配者による港市国家であるムラカ(マラッカ)王国(1402~1511)を建国しました【追H9時期】【セH2時期(15世紀初めか問う)】【セH21イスラームに改宗した時期】。

マラッカ王国は,西方のイスラーム勢力や東方の琉球王国(りゅうきゅうおうこく,1429~1879。同じく明に朝貢していました【セH26・H30】)【セH19

14世紀に衰退していない,セH20時期】とも関係を結び,マジャパヒト王国をしのぐようになっていきます(注)。

マラッカ王国には西方からイスラーム教の宗教指導者が訪れ,東南アジアでの布教の拠点となっていきました。イスラーム教の拡大に一役買ったのは,スーフィー(神秘主義者) 【セH9ウラマーとのひっかけ】の集団です。「儀式や書物を通しての信仰では,神について知ることはできても,実感することができない!」と考えた人々が,さまざまな修行によって神との一体感を得ようとしたのです。イスラーム教では聖職者がいなかったわけですが,各地に「聖者(せいじゃ)」と呼ばれる人々が教団を開いて,この新しいスーフィーを人々に広めていきました。スーフィーは商人の船団に乗って,はるばる東南アジアにも布教しに向かったわけです。

(注)東西海洋交易の中継港となったムラカでは,外国人商人のなかから4人のシャーバンダル(①グジャラート商人,②マラバール,コロマンデル,ベンガル,下ベルマのペグーやパサイの商人の代表者,③パレンバン,ジャワ,カリマンタンのタンジョンプラ,ブルネイ,マルク諸島,ルソンの商人の代表者,④チャンパー,中国,琉球の商人の代表者)がシャーバンダルとよばれる港務長官に任命されました。担当地域から商船がくると,倉庫を割りあて,商品の価格の算定と市場への搬入を仲介したり,商人漢の争いの調停者としても活躍しました。

一方,中国では市舶司とよばれる役所が港と交易の管理・課税にあたり,宋代には,広州・泉州・明州・杭州などに市舶司が設けられて,その関税が国家財政の重要な収入源となっていました。

この時期の国家は商業を盛り上げ,その利益を吸い上げるようになっていることがわかります。

・1200年~1500年の東南アジア 現⑧カンボジア

灌漑施設の荒廃でクメール人の政権は衰えていく

クメール人のアンコール朝は〈ジャヤヴァルマン7世〉(位1181~1218?)のときに都アンコールに王宮アンコール=トムが整備され,灌漑設備の技術も変革されました。

13世紀初めにチャンパーを占領し,チャンパーの王にクメール人を建てていますが,1250年にアンコール地方を洪水が襲い,1260年には灌漑施設を再整備。すでに荒廃していたバライ(貯水池)による灌漑設備の代わりに,1200年頃から各地に石橋ダムと導水路を建設。しかし,次第に泥土が堆積し,灌漑設備の維持は困難になっていったとみられます。

13世紀末期に漢人の王朝宋(960~1126,1127~1276)の〈周達観〉が訪れたころには,灌漑施設は完全には機能していなかったとみられます(『真臘風土記』に記録されています)。

(注)石澤良昭『アンコール・王たちの物語―碑文・発掘成果から読み解く』NHKブックス、2005年,p,233~p.236。

次の〈ジャヤヴァルマン8世〉(位1243~95)は王位継承争いの末に登位。前王が仏教を保護したのに対し,ヒンドゥー教勢力による介入もあって,〈8世〉は仏教弾圧をおこなっています。この過程で,大乗仏教寺院として建てられたバイヨン寺院は,仏像が削り取られたりヒンドゥー教の図像が彫られるなど,ヒンドゥー教寺院への改装が試みられています(注)。

(注) 石澤良昭『アンコールからのメッセージ』山川出版社,2002,p.94。〈ジャヤヴァルマン7世〉が寺院を建立したことで,アンコール朝は衰退に向かったとする〈セデス〉や〈グロリエ〉の説には懐疑的。

13世紀末頃から,交易による繁栄は,カンボジアの外領であったチャオプラヤー川や東北タイのタイ人に移っていきます(注)。

カンボジアは1434年にクメールを放棄。その後,15世紀後半には王家が3分裂しましたが,アユタヤ朝の介入により〈トゥモー〉(1471~1498)が国王となります。

(注) 石澤良昭『アンコールからのメッセージ』山川出版社,2002,p.102。

・1200年~1500年の東南アジア 現⑨ラオス

なお,14世紀中頃に,タイ人の一派ラーオ人がが現在のラオス北部にラーンサーン王国(100万の象という意味)を建国しました。上座仏教を侵攻し,初めルアンパバーン(ルアンプラバン)を,のちにウィエンチャンを首都としました。ルアンパバーンには,今でも多くの仏教寺院が残されています(ただし,この時期に建てられたものに現存しているものはありません。1551年に建立されたワット=シーサケット(1818?に再建)が最古の寺院)。

のち,タイと雲南の勢力が進出したことで分裂し,周辺勢力によってラーンサーン王国の王権が及ぶ地域は縮小していきました。

・1200年~1500年の東南アジア 現⑩タイ

東南アジア大陸部では,タイ人の勢力が従来のモン人やクメール人に代わり強大化した

チャオプラヤー川流域では,クメール王国の〈ジャヤーヴァルマン7世〉(位1181~1218?1220?)が亡くなると,タイ人の活動が盛んになりました。タイ人とは,インドシナ半島北部の山地を中心に,現在はタイとラオスを中心に分布し,合わせて8000万人を超す人口を誇る民族です。山地には13世紀頃からタイ人の諸王国が成立するようになっていましたが,クメール人の支配を脱した最もタイ人の一派は,〈シー=インタラーティット〉(位1238?~70)のもとで1240年頃にスコータイ朝【共通一次 平1:時期を問う】【セH4地域がタイか問う】【セH19時期】【追H21元に滅ぼされたパガン朝とのひっかけ】を建国しました。この一派はシャム人とも呼ばれ,中国語の文献では暹(せん )と記されます。タイ人の中でも,もっとも南に位置する国家です。1251年に都をスコータイを置きました。スコータイから西に伸びる道をたどれば,ベンガル湾に通じる港町に到達できます。

3代目〈ラームカムヘーン〉(位1279~1298年頃)は1292年にタイ語最古の碑文を残し,上座仏教を保護しました。このとき用いられたタイ文字(シャム文字)は,〈ラームカムヘーン〉がクメール文字を参考につくらせたといわれています(もとをたどると,インドのブラーフミー文字です)。王は,1282年には元に服属して独立を維持。

しかし,スコータイ朝は14世紀後半に,あらたに成立したアユタヤ朝の属国になります。

◆アユタヤ朝がおこり,マレー半島やビルマ,カンボジアに拡大し,交易で栄える

1351年に,現在のタイのアユタヤでアユタヤ朝【共通一次 平1:時期を問う】【セH4時期(7世紀ではない),セH11:時期は14~18世紀にかけてか問う。地域はフィリピンではない】【セH14・H18・H21ともに時期】をおこした〈ウートーン〉はもともとスコータイ朝に仕えており,反乱を起こして〈ラーマーティボーディー1世〉(1351~1369)として即位しました。〈鄭和〉の遠征もあり,中国の明との朝貢貿易をおこない,栄えました。1438年にはスコータイ朝の継承者が断絶したため,これを吸収しました。チャオプラヤー川の広大名水田地帯を抱えつつ,交易ルートを押さえることで,王は“商業王”として君臨しました。

15世紀半ばに明が貿易を制限するようになると,アユタヤ朝はマラッカ海峡の支配権を狙い,一時マラッカにも遠征しましたが,イスラーム教【セH15】の信仰されたマラッカ王国【セH19】は西方のイスラーム世界との貿易関係を結び強大化し,海上交易による利益【セH27】でアユタヤ朝【セH11:フィリピンではない。14~18世紀にかけて栄えたか問う】を圧倒していきました。アユタヤ朝のマラッカに対する進出は止まりましたが,マラッカはアユタヤにインドからの商品(綿布など)を,アユタヤはマラッカに米を輸出するという貿易関係は続きました。

・1200年~1500年の東南アジア 現⑪ミャンマー

ビルマでは,イラワジ川中流域にビルマ人がパガン朝(849~1312) 【セH26地域を問う】【追H21「モンゴル」が「進出した」か問う】を建てていました。この王朝はセイロン島から伝わった上座仏教を保護。このころにはすでに,南インドの文字の系統に属し,モン人の文字に由来するビルマ文字(タライン文字)が使われています。

パゴン朝には次第にシャン人が政権に介入するようになり,1287年にはモンゴル人の元の遠征軍に敗れて服属【追H21「モンゴル」が「進出した」か問う】。そのゴタゴタの最中(さなか)に内紛が起こり1299年にパガン朝の王は宰相に殺害されました。宰相によりたてられた新国王は一時的に元を撃退しましたが,1312年には王権がシャン人に譲られ,パガン朝は完全に滅びます【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30問題文ちゅうに「元の攻撃を受けて滅亡した」とあるが,直接的原因ではない】。

◆パガン朝が滅亡すると,イラワジ川流域にはシャン人,パガン人,モン人の政権ができる

・イラワジ川上流 →アヴァ朝(1364~1555)をシャン人が建国。

・イラワジ川中流 →タウングー朝(14世紀~1752) 【セH3イギリスにより滅ぼされていない(それはコンバウン朝),セH4タイではない】【追H20 ジャワではない。16世紀成立ではない】【慶文H30記】をパガン朝の残存勢力(ビルマ人)が建国。

・イラワジ川下流より南→ペグー朝(1287~1539)をモン人が主体となって建国(都は1369年以降はペグー)。

・アラカン地方 →アラカン王国(1429~1785)でラカイン人が建国。アラカン地方は現ビルマの最西端に位置します(1979~現在の東南アジア ミャンマー。2010年代後半のロヒンギャ難民危機を参照)。

○1200年~1500年のアジア 南アジア

南アジア…現在の①ブータン,②バングラデシュ,③スリランカ,④モルディブ,⑤インド,⑥パキスタン,⑦ネパール

・1200年~1500年のアジア 南アジア 現③スリランカ

シンハラ人の国家であるコーッテ王国(1412~1597)は、15世紀中頃にはセイロン島全域を支配していました。

なお、北部にはタミル人の国家であるジャフナ王国(1215~1624)が建国されています。

・1200年~1500年のアジア 南アジア 現②バングラデシュ、⑤インド、⑥パキスタン

◆北インドにイスラーム教徒の政権が成立する

この時期には,本格的にイスラーム教徒がインドに政権を建てることになります。イスラーム教への改宗者も増えましたが,強制的改宗というよりも,神秘主義教団(スーフィズム【セH26ジハード,バクティ,シャリーアではない】)の人々スーフィーによる布教活動のおかげです。彼らは,アラビア語の『コーラン(クルアーン)』を形式的に読み,教義を学べばそれでいいという風潮に反発し,信じる“気持ち”を重視しました。彼らは,厳しい修業を通して,神秘的な経験を得ることで,“言葉”や“理屈”ではなく,“直感”的に神と一体化【セH6「神との合一」】できると考えました。「一体化」とはざっくり言えば,“我を忘れる”とか“我を失う”という状態のことです。彼らは,人間が“我を失う”にはどうすればよいか,という技術を持ち合わせていたといえます。

もともと南インドを中心に,“我を忘れて”神の名を唱えたり愛を伝えるバクティ信仰【セH26スーフィズムではない】や,苦しい修行を通して神との一体感を得ようとするヨーガといった伝統的な信仰も盛んだったため,スーフィズムがすんなり受け入れられる土壌があったのです。

〈カビール〉(1440~1518)は,イスラーム教の影響を受け,ヒンドゥー教のカーストによる差別を批判する活動をおこないました。

ゴール朝の〈ムハンマド(ムイズッディーン=ムハンマド)在位1203~1206〉インド西北部に進出し,チャーハマーナ(チャウハーン)朝の〈プリトゥヴィーラージャ〉を中心にラージプート諸王朝が連合して戦いましたが,内部分裂によって敗北し,インドに本格的にイスラーム教徒が進入するきっかけとなりました。

◆奴隷王朝がインドの北部に進出し,デリーに政権を樹立した

インドにイスラーム政権が成立する

1206年に,〈ムハンマド〉が帰路で暗殺されると,武将でマムルークの〈アイバク〉(?~1210) 【セH3バーブルではない】【セH23シャー=ジャハーンではない】はデリー【共通一次 平1:商業・文化の中心はボンベイではない】【セH22】にとどまり,王朝を始めました。

彼の政権を奴隷王朝【共通一次 平1:デリー=スルターン朝の初めか問う】【セH13デリーを首都にした最初のイスラーム王朝かを問う,セH22時期,H29カージャール朝ではない】【追H30ムガル帝国とのひっかけ】と呼び,インド初の本格的なイスラーム教徒による政権となりました。

彼の配下の将軍は,パーラ朝により建設され,インド最後の仏教教学の拠点であったヴィクラマシーラ大学を破壊しています。

彼はデリー南郊に高さ72.5mものクトゥブ=ミナール【セH30】という石塔を建てています。それから,ハルジー朝,トゥグルク朝,サイイド朝【慶文H29】,ロディー朝【早政H30問題文「アフガン系の王朝」】にいたるまで,ガンジス川【早政H30】に注ぐヤムナー川河畔のデリーを首都とするイスラーム政権がつづきます。どれもカイバル峠の向こう側,中央アジアとのつながりが強い政権です。

これをまとめてデリー=スルターン朝【共通一次 平1:この諸王朝はマラータ王国との間で戦争を続けていない】といいます。デリーはガンジス川の支流であるヤムナー川沿いの都市です。

ちなみに,ゴール朝は,1215年に新興のホラズム=シャー朝によって滅ぼされています。アム川下流域のホラズム地方でおこった国で,一時的にシル川からイランにかけて広大な領土を支配しました。

しかしその直後,西征に出ていた〈チンギス=ハン〉によって,ホラズム朝【セH21滅亡時期】はブハラとサマルカンドを占領され,1231年に滅亡します。モンゴル人は,その後もチャガタイ=ハン国やイル=ハン国(フレグ=ウルス)が北インドに進入しています。

1287年のイル=ハン国(フレグ=ウルス)のパンジャーブ進入により混乱した奴隷王朝では,〈ジャラールッディーン〉が即位してハルジー朝が始まりました。次の〈アラーウッディーン〉は,デカン高原に遠征し,南端にいたるまで支配領域を拡大しました。しかし,チャガタイ=ハン国の進入を受け,デリーを包囲される事態となりましたが,1305年にモンゴル軍を倒した〈ギヤースッディーン=トゥグルク〉が,〈アラーウッディーン〉の死後,1320年にトゥグルク朝を創始。彼は南インドのデカン高原支配に失敗し,派遣されていた武将が自立してバフマニー朝となりました。

一方,北方からは,今度はティムール朝の進入を受け,1398年にはデリーに入城し,略奪を受けました。〈ティムール〉は翌年サマルカンドに帰りましたが,彼の派遣した〈ヒズル=ハーン〉はトゥグルク朝を滅ぼして,1414年デリーでサイイド朝【慶文H29】を建てています。この政権の中央アジアとのつながりのつよさがうかがえます。

そのサイイド朝が弱体化したので,1451年にアフガンの諸部族がロディー朝を建てました。

◆ムガル帝国は,モンゴル帝国(大モンゴル国)の“跡継ぎ”国家を自任していた

〈ティムール〉の子孫である〈バーブル〉(1483~1530) 【セ試行 死後にムガル帝国が分裂したわけではない】【セH3奴隷王朝を建てていない,セH12】【セH20・H22時期・ムガル帝国を滅ぼしていない】【H27京都[2]】は,アフガニスタンから来たインドに入って【セH12経路を問う】,1526年,デリー=スルターン朝最後のロディー朝を滅ぼし,ムガル帝国【セH12】【セH22】を建てることになります。

〈バーブル〉は,ティムール朝で使われていたチャガタイ=テュルク語で回想録『バーブル=ナーマ』を著しているように,その建国にはティムール朝の“復興”という意図がありました【セH7インド亜大陸の南端までは統一できていない】。

こういうわけで,「ムガル帝国」という名称はあくまで他称であり,彼ら自身は「インドのティムール朝」と認識していたのです(ムガルとはモンゴルの訛(なま)りで,ティムール朝をモンゴルと混同した呼び名です)。

◆南インドではヴィジャヤナガル王国などのヒンドゥー教の諸王国が,海上交易で栄えました

【セH7バーブルはインド亜大陸の南端までは統一していない】

チャールキヤ朝とチョーラ朝に代わり,13世紀以降の南インドでは,セーヴナ王国,カーカティーヤ王国,パーンディヤ王国,ホイサラ王国が抗争する時代となりました。

そんな中,デリー=スルターン朝のうち,ハルジー朝とトゥグルク朝が,デカン高原まで支配地域を広げましたが,デカン高原ではそこからヒンドゥー教徒が自立し,ヴィジャヤナガル王国(1336~1649) 【セH22・H23ともに世紀を問う】が成立しました。こうして南インドの分裂状況は,一旦終わりました。インド南部は草原が少ないために馬の飼育に適さないため,特産の米と綿布をサファヴィー朝下のホルムズに輸出し,軍馬【東京H17[3]アラビア半島から買い付けられていた軍用の動物を答える難問。答えは「ウマ」】を買い付けていました。

1347年には,トゥグルク朝の武将が自立し,バフマニー王国を建国したため,ヴィジャヤナガル朝との抗争に発展しました。バフマニー朝はその後,ビージャプル王国,ゴールコンダ王国などのいわゆるムスリム5王国が領域内で自立し,分裂していきます。ビージャプル王国,ゴールコンダ王国は,1649年頃ヴィジャヤナガル王国を滅ぼしました。

インド最北部のカシミール地方では,初め仏教,後にヒンドゥー教が信仰され,14世紀にイスラーム教徒の支配下に入りましたが,ヒンドゥー教を保護する王もいました。

・1200年~1500年のアジア 南アジア 現⑦ネパール

ネワール人のマッラ朝(1200~1769)がネパール(カトマンズ)盆地を中心とした地域を初めて統一しました。

ヒマラヤ山脈山中にある標高1300メートルの盆地で,肥沃な土地で米や小麦が生産されました。国王はヒンドゥー教徒でしたが住民には強制せず、ヒンドゥー教と仏教の融合が進みました。

ベンガル地方の民族による侵攻も受けましたが,ヒンドゥー教に基づく法制度を整備した〈ジャヤ=シンティ〉王(1382?~95?)と,次の〈ヤクシャ=マッラ〉(1429?~1482?)の下,最盛期を迎えました。

15世紀後半にマッラ朝の領土は、〈ヤクシャ=マッラ〉王3人の息子に分け与えられ、カトマンズ、パタン、バドガオンに分裂。

3国は互いに競いながら発展し、盆地周辺のチベットやインドとの交易ルートを支配し栄えました。3国の王宮周辺にはダルバール広場が建設され、多くの寺院が建設されました(◆世界文化遺産「カトマンズの谷」、1979。2015年の大地震で被害を受け、修復が進められています)。

ネパールは地理的に,インドからチベットに向かう交易ルートの中継地点としての重要性を持っているとともに,北インドのヒンドゥスタン平原へのイスラームの進出にともなうヒンドゥー教徒たちの移住先にもなっていました。

○1200年~1500年のアジア 西アジア

西アジア…現在の①アフガニスタン,②イラン,③イラク,④クウェート,⑤バーレーン,⑥カタール,⑦アラブ首長国連邦,⑧オマーン,⑨イエメン,⑩サウジアラビア,⑪ヨルダン,⑫イスラエル,⑬パレスチナ,⑭レバノン,⑮シリア,⑯キプロス,⑰トルコ,⑱ジョージア(グルジア),⑲アルメニア,⑳アゼルバイジャン

◆アッバース朝のバグダード政権がモンゴル人により滅ぼされると,インド洋交易の中心は紅海に移った

12世紀になると,東方からモンゴル人が押し寄せてきました。1258年【慶文H29】にはアッバース朝の首都バグダードが占領され,最後のカリフは殺害され,その親族がマムルーク朝の保護を求めました。

アッバース朝【セH16セルジューク朝ではない】を滅ぼしたモンゴル人〈フレグ〉はイランとイラク(都はカスピ海南西のタブリーズ【セH16・H18サライではない】)にイル=ハン国(フレグ=ウルス) 【京都H19[2]】【セH11地図:13世紀後半の領域を問う】を建て,すでに1250年,エジプトのファーティマ朝をクーデタで倒していたマムルーク朝【セH3時期(16世紀初めか問う)】【セH20世紀を問う】と敵対します【セH9アイユーブ朝がマムルークのクーデタにより倒されたか問う】。

イル=ハン国(フレグ=ウルス)は,はじめネストリウス派キリスト教を保護し,〈ラッバーン=バール=サウマ〉(?~1294)を西欧に使節として送り,フランスの〈フィリップ4世〉やローマ教皇〈ニコラウス4世〉(位1288~92)に謁見させています。しかし,〈ガザン=ハン〉(位1295~1304) 【東京H6[1]指定語句】【セH5イル=ハン国の指導層がイスラームに改宗したことを前提とする史料問題(難問である),セH11「歴史書の編纂を命じ」「イスラム教に改宗した」人物の名を問う。フラグ,バトゥ,オゴタイ=ハンではない】【セH13ホラズムを滅ぼしていない,セH16ジョチ=ウルス(キプチャク=ハン国,金帳汗国)ではない】のときに(イル=ハン国が)イスラーム教を国教化しました【セH14,セH21フレグのときではない,H28ガザン=ハンが建国したわけではない】。彼は,遊牧民としてのこだわりを捨て,イスラームの税制を導入して農業を振興したほか,文化も保護した名君です。彼の宰相〈ラシード=アッディーン〉(1247?~1318)は,『旧約聖書』のアダムとイヴから,イスラーム教の時代,そしてモンゴル人のチンギス家までの世界史(『集史』(ジャーミア=ウッタワーリーフ。歴史を集めたもの,という意味) 【セH11】【セH30】) 【追H21『歴史序説(世界史序説)』とのひっかけ】を,イランの言語のペルシア語で書くという壮大なスケールを持った歴史家でもありました。歴史家といえば,北アフリカのチュニスに生まれた〈イブン=ハルドゥーン〉(1332~1406) 【東京H22[3]】【セH3 史料をよみ「14世紀にインドを訪れた人物」を答えるがイブン=バットゥータのことである,セH6スーフィズムを体系化した神学者(ガザーリーなど)ではない,セH8中国の元を訪問していない】【追H21ラシード=アッディーン(ウッディーン)ではない】【※意外と頻度低い】は,『歴史(世界史)序説』【セH26】【追H21『集史』ではない】【中央文H27記】において,人間の歴史には「定住」と「遊牧」の2つの過程がある。物資が乏しいが血気は盛んな沙漠の遊牧民が農耕定住国家を征服→都市型の定住生活に慣れる→新たな遊牧民勢力が都市を襲う→都市型の定住生活に慣れる→新たな遊牧民勢力が都市を襲う…の繰り返しだ,と主張しました。ある集団の「連帯意識」(アサビーヤ)に注目した彼の筆致は,実に客観的です。

エジプトでは1249年にはアイユーブ朝のスルターンが,第6回十字軍の戦時中に急死するとマムルーク軍が後継ぎのスルターンに対して反乱を起こして殺害し,クーデタにより〈アイバク〉(位1250~1257)がスルターンに選ばれマムルーク朝(1250~1517)【セH20世紀を問う】をおこしました。長年に渡る十字軍の過程で,テュルク(トルコ)系のマムルークらの軍隊の力が強まっており,〈アイバク〉が暗殺されると内紛が激化。

そんな中,モンゴル帝国(大モンゴル国;イェケ=モンゴル=ウルス)の〈フラグ〉(フレグ) 【追H9オゴタイ・フビライ・チャガタイではない,セH12ロシアに遠征していない】【セ試行】【セH28ガザン=ハンではない】【H27京都[2]】がバグダードに入城してアッバース朝【セ試行 滅ぼされたか問う。バグダードを都とするか問う】のカリフを殺害し,多数の住民が犠牲となります。

しかし,シリアに進出した〈フラグ〉は〈モンケ=ハーン〉の死の知らせを聞いて退却を始めたため,マムルーク朝はアイン=ジャールートの戦いで勝つことができました。この勝利に貢献した将軍〈バイバルス〉がスルターンの〈クドゥズ〉を暗殺し,1260年にスルターン(位1260~77)として即位しました。1261年にはアッバース朝の末裔(まつえい)〈ムスタンスィル〉をカリフとして保護しています。

その後,メッカやメディナ【セH22】も支配領域に入れて,すでに1258年にモンゴルの〈フレグ〉により滅んだアッバース朝のバグダードに変わり,イスラーム世界の中心地として栄えました。マムルーク朝はのちにカフカース地方のチェルケス人が支配層となり,アラブ人住民を支配しました。

カイロを中心に経済も栄え,アラビア半島南部イエメンの港町アデンで,インド商人から東南アジアやインドの物産を受け取る中継ぎ貿易を行ったカーリミー商人が各地の物産を大量に運び込みました。カーリミー商人は,アデンから紅海に入ると,ナイル川上流に運び,ナイル川を下って下流のアレクサンドリア港【セH12】で,イタリア諸都市(ヴェネツィアやジェノヴァ)に売り渡していたのです。

1世紀のインドに始まったサトウキビからの砂糖の生産は,7世紀頃イラン・イラク,そしてシリア・エジプトに広まっていました。この時期になると,エジプトではサトウキビからの砂糖生産が盛んにななります。甘くておいしいアラブ菓子も,断食明けのエネルギー補給やお祭りなどのために作られるようになりました。

この時期のカイロの繁栄を目の当たりにした人物として,『三大陸周遊記』をあらわした〈イブン=バットゥータ〉(1304~68?69?77?) 【セH3史料のをよみ14世紀にインドを訪れた人物として答える】がいます。彼はモロッコのタンジェ(タンジール)生まれで,アフリカからユーラシア大陸をまたぐ大旅行をした人物です。

また,ファーティマ朝時代に設立された,カイロ【東京H14[3]】【セH27アレクサンドリアではない】のアズハル=モスクにもうけられた学院【東京H14[3]】【セH16ニザーミーヤ学院ではない,セH21】は,はじめはシーア派の中のイスマーイール派の教育機関として設立されましたが,アイユーブ朝の時期にはスンナ派のイスラームの教義研究の名門となり,イスラーム世界各地から学者(ウラマー) 【セH9スルタン,バラモン,スーフィーとのひっかけ】が留学にやって来るようになっています。

◆オスマン帝国はバルカン半島に進出するとともに,ビザンツ帝国を滅ぼした

ビザンツ帝国が滅び,オスマン帝国がバルカンへ

アナトリア半島では,セルジューク朝が地方政権(ルーム=セルジューク朝)を建てて以降,急速にトルコ人の住民が増え,群雄が割拠しました。オスマン帝国(1299~1922) 【セH8時期(1295年の「直後」に建国)】もその一つでした。都はアナトリア半島西部のブルサ【セH8サマルカンドではない】。勢力を固めたのち,バルカン半島に進出し,この地のキリスト教の有力者と戦ったり,同盟を結んだりしながら,領土を拡大していきました。

〈バヤジット1世〉は,アナトリア半島の中部・東部に勢力を広げようとしましたが,1402年に〈ティムール〉(位1370~1405)に敗れて捕虜になり,それ以降,オスマン朝は一時混乱します。

〈ティムール〉の出身であるチャガタイ=ハン国【慶文H29】は,当時,2つの政権に分裂していました。

タリム盆地を含む東部のモグーリスタンにある,東チャガタイ=ハン国と,アム川・シル川流域の西部(マー=ワラー=アンナフル)にある西チャガタイ=ハン国です。〈ティムール〉はこのうちの西チャガタイ=ハン国から自立し,サマルカンド【東京H30[3]都市の略図を選択する】を中心にしてイラン高原やイラクにまで領土を広げた人物です。

その後,〈メフメト2世〉(位1444~46,1451~81) 【Hセ10スレイマン1世とのひっかけ】 【セH23】は,再びバルカン半島への進出をねらいます。すでにビザンツ帝国は,〈アレクシオス1世〉(位1081~1118)の頃から封建化が進み,皇帝は高級軍人や官吏に国有地を管理する権利やその土地からの全収入,さらに軍事権を与える制度(プロノイア制)【セH29】が導入され,皇帝の権力は衰えていました。

また,ペルシア高原方面からは,テュルク系のアクコユンル(白羊朝)が,カラコユンル(黒羊朝)を破り,アナトリア半島に進出。

一方,〈メフメト2世〉はバルカン半島への進出を決意し,1453年にコンスタンティノープルを占領して【セH23スルターンと時期】,ビザンツ帝国を滅ぼし,オスマン帝国の首都としました。これ以降はしだいにイスタンブル(イスタンブール)と呼ばれるようになっていきます(◆世界文化遺産「イスタンブルの歴史地区」、1985)。

かつて〈ユスティニアヌス大帝〉が6世紀にビザンツ様式(ドームとモザイク絵画【セH13,セH25ステンドグラスではない】が特徴)で再建したギリシア正教【セH12(下記の注を参照)】のハギア=ソフィア聖堂には,4本のミナレット(光塔)が加えられ,アヤ=ソフィアと呼ばれるイスラーム教のモスクに転用されました【東京H30[3]「モスクがキリスト教の教会に転用された」ことを答える】【セH17モスクに改修されたかどうかが問われる】。塔にはキリスト教の教会のような鐘はなく,人の声で礼拝時間を知らせます。モスクにはメッカの方向を示すミフラーブという空間,ウラマーが説教をするミンバル(説教壇)が備え付けられました。〈メフメト2世〉は,トプカプ宮殿【セH23チベットのラサではない】の建設も開始しています。

宮殿にはハレムがおかれ,バルカン半島や小アジア,さらにカフカース地方の有力者の娘や女奴隷たちを住まわせ,オスマン帝国における上流階級の文化・芸術の拠点となった一方,のちに政治に介入する女性も現れています。

(注)【セH12】「(1897年に)オスマン帝国で実施された人口調査によると,イスタンブルの人口は90万人であり,その宗教・宗派別割合は次の図のとおり(円グラフ)である」という問い。円グラフには,イスラム教徒(58%),( a )のキリスト教徒(18%),アルメニア教会のキリスト教徒(17%),その他のキリスト教徒(2%),ユダヤ教徒(5%)とあります。( a )に入る語句を「①プロテスタント ②ローマ=カトリック教会 ③ギリシア正教会 ④ネストリウス派」から選ばせるもの。解答は③ギリシア正教会。オスマン帝国による支配以降も,コンスタンティノープル(イスタンブル)はギリシア正教会の拠点であり続けます。

この頃からバルカン半島側に都が置かれ,今までのトルコ系の騎士に代わり,イェニチェリ【セH6スーフィズムを信仰するインド人の教団ではない】という歩兵が重視されるようになっていきます。バルカン半島(のちにエジプト)は間接統治される領土で,総督が派遣され,常備軍としてイェニチェリ【京都H19[2]】【セH21常備軍であることを問う】が用いられました。大音響で有名なオスマン帝国の軍楽隊(メヘテルハーネ)は,吹奏楽のルーツと言われ,ヨーロッパ諸国にも影響を与えました。なお,イェニチェリとして育成するために,バルカン半島の男子を強制的に徴発する制度をデウシルメ(デヴシルメ)【慶文H29】といいます。

あくまで間接的な支配なので,もともといた支配者や統治のしくみは,そのまま残されていました。オスマン朝は,地図上でみると広範囲に領域の色が塗られているので,さぞかし強力な支配を全土に及ぼしていたのだろうと思うかもしれませんが,後に述べる直轄領以外は,実際にはこのような“ゆるやかな支配”によって統治されていたのです。さまざまな言語・民族の人々がひしめき合い,イスラーム教徒ではない人口のほうが多かったのですから,無理もないことです。非ムスリムには,人頭税(ジズヤ)の納入と引き換えに,地域ごとに宗教や言語別に自治組織をつくることが許されていました。

オスマン朝の支配者は,トルコ語を使っていたわけではありません。15世紀までは,アラビア語やペルシア語が用いられていたのです。アラビア語は,宗教すなわち学問の言葉であり,ペルシア語は文学の言葉でもあります。16世紀以降は,トルコ語の一種オスマン語が用いられるようになります。当たり前のことですが,彼らには自分たちが「トルコ人」であるという意識などありません。現在の「トルコ」は,オスマン帝国が崩壊していく中で,アナトリア半島を領土にし,近代化によってヨーロッパ諸国に対抗しようとして建国された国なのです。

・1200年~1500年の西アジア 現⑭レバノン

現在のレバノン山岳部では,独特の信仰を持つマロン派(注1)のキリスト教徒や,ドゥルーズ派(注2)のイスラーム教徒が,有力氏族の指導者の保護下で栄えていました。

(注1)4~5世紀に修道士〈マールーン〉により始められ,12世紀にカトリック教会の首位権を認めたキリスト教の一派です。独自の典礼を用いることから,東方典礼カトリック教会に属する「マロン典礼カトリック教会」とも呼ばれます。

(注2)エジプトのファーティマ朝のカリフ〈ハーキム〉(位996~1021)を死後に神聖視し,彼を「シーア派指導者(イマーム)がお“隠れ”になった」「救世主としてやがて復活する」と考えるシーア派の一派です。

・1200年~1500年の西アジア 現⑯キプロス

キプロス島は十字軍以降はローマ=カトリックの東地中海における拠点となっています。

1192年に、元エルサレム王国であった〈ギー=ド=リュジニャン〉が国王に即位し、1489年までリュニジャン朝となります。

その後、リュニジャン家は断絶し、1489年以降はヴェネツィア共和国領となりました。

・1200年~1500年の西アジア 現⑱アルメニア

アルメニアはモンゴル人の支配下に置かれますが,支配下では反乱も起きています。14世紀以降,キプチャク=ハン国(ジョチ=ウルス)とイル=ハン国(フレグ=ウルス)【セH11地図:13世紀後半の領域を問う】がアゼルバイジャンの草原地帯をめぐって対立。アルメニアは,14世紀半ばにはペストの被害も受けています。

その後,テュルク系の白羊朝,黒羊朝の支配,のちオスマン帝国の支配下に置かれます。1461年にはアルメニア人がオスマン帝国の〈メフメト2世〉により総主教に任命され,「エルメニ=ミッレト」という宗教的な自治組織をつくることが許可されたといいます(注1)。

〈スレイマン1世〉は国内を35の州(エヤレット),下位区分として軍管区(県;サンジャク),郡(カザー)に編成して統治しました。このときアルメニアにはエルズルム=エヤレットが置かれています(注2)。

(注1)中島偉晴・メラニア・バグダサリアヤン編著『アルメニアを知るための65章』明石書店,2009年,p.62

オスマン帝国ではキリスト教やユダヤ教など非イスラーム教徒の宗教的な自治組織がつくられ,「ミッレト」【京都H19[2]】【追H30アッバース朝で認められたものではない】と呼ばれましたが,実態には不明な点も残されています。

(注2)中島偉晴・メラニア・バグダサリアヤン編著『アルメニアを知るための65章』明石書店,2009年,p.63

●1500年~1650年のインド洋海域

インド洋海域…インド領アンダマン諸島・ニコバル諸島、モルディブ、イギリス領インド洋地域、フランス領南方南極地域、マダガスカル、レユニオン、モーリシャス、フランス領マヨット、コモロ

インド洋の島々は,交易ルートの要衝として古くからアラブ商人やインド商人が往来していました。

◯1200年~1500年のアフリカ 東アフリカ

東アフリカ…現在の①エリトリア,②ジブチ,③エチオピア,④ソマリア,⑤ケニア,⑥タンザニア,⑦ブルンジ,⑧ルワンダ,⑨ウガンダ

◆東アフリカのインド洋沿岸では港市国家が栄え,スワヒリ文化圏が生まれました

エチオピア高原では 1270年には,パレスチナの古代イスラエル(ヘブライ)王国の〈ソロモン〉の末裔を自称する〈イクノ=アムラク〉が,ソロモン朝を創始します。

14世紀には孫の〈アムデーシヨン〉が紅海沿岸にあったイスラーム教諸国を併合して,アデン湾からの交易ルートを確保しました。しかし,その領内は分権的でした。

中国の明の皇帝〈永楽帝〉(1360~1424,位1402~24)は,イスラーム教徒の宦官〈鄭和〉(ていわ,1371~1434?)に南海遠征を命じ,その第4回~第6回の遠征では東アフリカにも寄港しています。第5回遠征では諸国がキリン,ダチョウ,シマウマ,ラクダが貢ぎ物として差し出されました(⇒1200~1500の東アジア 中国)。

ほかにも15世紀末にかけ,モガディシュ(現④ソマリアの首都モガディシオ(イタリア語読み)),マリンディ【セH27】(現⑤ケニアの港町。モンバサの北東約100km),モンバサ【セH30】(現⑤ケニア南東部。大陸部分とサンゴ礁島のモンバサ島から成ります)といった港市国家が,イスラーム教徒【セH27】(ペルシア商人やアラブ商人)との交易で栄えます。東アフリカ沿岸にはバントゥー系の言語にアラビア語をとりいれつつ変化したスワヒリ語による文化圏が広がり【セH19インド西海岸のカリカット周辺ではない,セH21】,イスラーム教。アラブ人とペルシア人のほか,ザンジュと呼ばれる黒人が住んでいました。

1497年にはポルトガルの派遣した〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉【セ試行 時期(コロンブスがサン=サルバドル島に到達するよりも後のことか問う)】がマリンディに寄港し,ここから現地の水先案内人を雇って,インド南西岸のカリカット【セ試行 オランダの拠点として建設されたのではない】【同志社H30記】【セA H30西インド諸島ではない,アメリカ合衆国の20世紀末の拠点ではない】【※意外と頻度低い】に到着。香辛料の直接取引をねらいました(南アジアはコショウの原産地)【追H9ポルトガルがインド洋に進出した理由を問う。インド亜大陸の支配・イスラム教徒からの聖地の解放・プロテスタントの布教の支援が目的ではない】。

彼は1498年にはモンバサにも寄港していますが,これ以降,ポルトガル勢力とアラブ人勢力との間に,スワヒリ地方の交易拠点をめぐる戦闘が勃発するようになります。

インド洋沿岸は,スワヒリ語の文化圏に含まれています。港市国家キルワ(現⑥タンザニアの首都ダルエスサラームの南300kmのインド洋に浮かぶ島にあります)では,13世紀にアラビア半島南部のイエメン系の支配者がイスラーム王朝を建てました。ここからは中国の貨幣や陶器も見つかっており,インド洋沿岸の交易ネットワークの広さが浮き彫りになっています(遺跡は,南方のソンゴ=ムナラ遺跡とともに世界文化遺産に登録されています)。

モザンビークの港市国家ソファラ(現在のモザンビーク共和国の中東部のノヴァソファラ)からの金や,象牙・奴隷などを取引して栄えます。

◯1200年~1500年の中央アフリカ

中央アフリカ…現在の①チャド,②中央アフリカ,③コンゴ民主共和国,④アンゴラ,⑤コンゴ共和国,⑥ガボン,⑦サントメ=プリンシペ,⑧赤道ギニア,⑨カメルーン

中央アフリカの首長の連合体であるコンゴ王国は,ポルトガルとの交易を始める

コンゴ川(ザイール川。現在の③コンゴ民主共和国南部から北に流れ,⑤コンゴ共和国との国境の一部となりながら西に向かい,ウバンギ川やカサイ川を併せながら大西洋に注ぎます)は,コンゴ盆地における重要な交通路として利用されていました。コンゴ川を用いて,内陸部と大西洋岸の間の遠隔地交易が盛んになるにつれて,14世紀末にバントゥー系のコンゴ人がコンゴ王国を建てました。熱帯雨林のうっそうと茂る中央アフリカのコンゴ盆地では大帝国は建設されにくく,コンゴ王国の実態も各地の首長の連合体のようなものでした。

一方,レコンキスタ(国土回復運動)を終結させたポルトガル王国の商人は1482年にコンゴ王国に来航し,国王〈ンジンガ=ンクウ〉(位1470~1506)をキリスト教に改宗させました。王は1485年にポルトガルの〈マヌエル1世〉(任1495~1521)との間に対等な関係を結び,キリスト教の布教を認めました。その王子〈ムベンバ〉はポルトガルに留学し,のちに〈アフォンソ1世〉(任1506~1543)として国王に就任すると,コンゴのヨーロッパ化を進めていきます。

◯1200年~1500年の西アフリカ

西アフリカ…現在の①ニジェール,②ナイジェリア,③ベナン,④トーゴ,⑤ガーナ,⑥コートジボワール,⑦リベリア,⑧シエラレオネ,⑨ギニア,⑩ギニアビサウ,⑪セネガル,⑫ガンビア,⑬モーリタニア,⑭マリ,⑮ブルキナファソ

◆サハラ沙漠の交易ルートをマンデ人,のちにソンガイ人が掌握した

ニジェール川流域では,1230年頃,イスラーム教に改宗したマンデ人の王〈スンジャータ〉(位1230?~55)がマリ王国【セH3「黒人王国」か問う】を建てました。その支配領域は,西はサハラ沙漠南縁から大西洋に注ぐセネガル川,東はニジェール川の中流域のトゥンブクトゥ【セH3「黄金の都」】【東京H9[3]】(現在の⑭マリ共和国中部の都市)以東にまでおよびました。

トゥンブクトゥからは沙漠の岩塩が,その西のジェンネ(◆世界文化遺産「ジェンネの旧市街」、1988(2016危機遺産))からは森林地帯の金が運ばれて栄えます。

最盛期の〈マンサ=ムーサ〉(マンサは王の意。在位1312~37)は,メッカを500人の奴隷とともに巡礼し,大量の金をロバ40頭で運んだ結果,マムルーク朝の首都カイロ【セH12首都はアレクサンドリアではない】の金相場が下落したほどだったといいます。伝説によれば使節の総数は77000人だったともいわれます。彼は帰国後に,トゥンブクトゥにモスクを建設しました。巡礼は,サハラ沙漠の横断ルートを開拓するためだったとも言われています。1353年には,〈イブン=バットゥータ〉(1304~1368?69?)がマリ王国の首都を訪問し,半年ほど滞在し,その様子を『三大陸周遊記』に報告しています。

1464年に,稲作と漁労に従事していたソンガイ人【共通一次

平1:新大陸の民族ではない】は水軍を組織してニジェール川中流域のガオ(現在の⑭マリ共和国の中等部)を中心にソンガイ帝国【セH3「黒人王国」か問う】を築き,サハラ沙漠の交易ネットワークを支配【セH3】して栄えました。

西アフリカの西端(現在の⑪セネガル)周辺は,ウォロフ人のジョロフ王国(14世紀~16世紀)が,マリ王国やソンガイ帝国との交易で栄えています。

そこへ金の直接取引を目指してやってきたのはポルトガル王国です。1444年にセネガル最西端であるとともにアフリカ大陸の最西端であるカップ=ヴェール岬(これはのちにフランス人により命名されたフランス語で,もともとはポルトガル語でカーボ=ヴェルデ(緑の岬)という名で呼ばれていました(注))にまで到達しています。このときセネガルの若者たちは一度ポルトガルに連行されてポルトガル語通訳として養成され,1455年に再びヴェネツィア商人による探検の際に同行させられました。このヴェネツィア商人の記録によれば,当時セネガル地域にはセネガ王国が栄えていたといいます。

(注)小林了編著『セネガルとカーボベルデを知るための60章』明石書店,2010年,p.19。

○1200年~1500年の北アフリカ

北アフリカ…現在の①エジプト,②スーダン,③南スーダン,④モロッコ,⑤西サハラ,⑥アルジェリア,⑦チュニジア,⑧リビア

現在の①エジプトでは1249年にはアイユーブ朝のスルターンが,第6回十字軍の戦時中に急死するとマムルーク軍が後継ぎのスルターンに対して反乱を起こして殺害し,クーデタにより〈アイバク〉(位1250~1257)がスルターンに選ばれマムルーク朝(1250~1517) 【京都H20[2]】【セH20世紀を問う】を,首都カイロ【セH12アレクサンドリアではない】に築きました。長年に渡る十字軍の過程で,テュルク(トルコ)系のマムルークらの軍隊の力が強まっており,〈アイバク〉が暗殺されると内紛が激化。そんな中,モンゴル帝国の〈フラグ〉(フレグ) 【セH11ガザン=ハンではない,セH12ロシアに遠征していない】【セH28ガザン=ハンではない】【追H21チンギス=ハンではない】がバグダードに入城してアッバース朝カリフを殺害し,多数の住民が犠牲となります。しかし,シリアに進出した〈フラグ〉は〈モンケ=ハーン〉の死の知らせを聞いて退却を始めたため,マムルーク朝はアイン=ジャールートの戦いで勝つことができました。この勝利に貢献した将軍〈バイバルス〉がスルターンの〈クドゥズ〉を暗殺し,1260年にスルターン(位1260~77)として即位しました。1261年にはアッバース朝の末裔(まつえい)〈ムスタンスィル〉をカリフとして保護しています。

その後,聖都であるメッカ(マッカ)やメディナ【セH22】(マディーナ)も保護下に入れ,すでに1258年にモンゴルの〈フレグ〉により滅んでしまったアッバース朝のバグダードに代わって,イスラーム世界の中心地として栄えました。メッカは10世紀以降は〈ムハンマド〉の子孫(シャリーフ)による政権が建っていましたが,周辺のイスラーム政権は権威付けのためにメッカの政権に介入してきました。マムルーク朝もメッカの政権に介入し,イル=ハーン国やインド洋交易で発展していたイエメンのラスール朝(1229~1454)と対立,14世紀末にはメッカを支配下に置くことに成功しました。マムルーク朝のスルターンは,毎年おこなわれるメッカ巡礼(ハッジ)を保護し,カーバ聖殿を覆う布を奉納しています。

カイロを中心に経済も栄え,アラビア半島南部イエメンの港町アデンで,インド商人から東南アジアやインドの物産を受け取る中継ぎ貿易を行ったカーリミー商人が各地の物産を大量に運び込みました。カーリミー商人は,アデンから紅海に入ると,ナイル川上流に運び,ナイル川を下って下流のアレクサンドリア港で,イタリア諸都市(ヴェネツィアやジェノヴァ)に売り渡していたのです。

◆エジプトではサトウキビの生産がさかんとなり,カイロの学院はイスラーム世界の学問の中心地になった

カイロは,サトウキビと学問の都に

1世紀のインドに始まったサトウキビ【セH11原産地はアメリカ大陸ではない。ニューギニア島原産】からの砂糖の生産は,7世紀頃イラン・イラク,そしてシリア・エジプトに広まっていました。この時期になると,エジプトではサトウキビからの砂糖生産が盛んになります。甘くておいしいアラブ菓子も,断食明けのエネルギー補給やお祭りなどのために作られるようになりました。この時期のカイロの繁栄を目の当たりにした人物として,『三大陸周遊記』をあらわした〈イブン=バットゥータ〉(1304~68?69?77?)がいます。彼はモロッコのタンジェ(タンジール)生まれで,アフリカからユーラシア大陸をまたぐ大旅行をした人物です。

また,ファーティマ朝時代に設立された,カイロ【セH27アレクサンドリアではない】のアズハル=モスクに970年にもうけられた学院【セH16ニザーミーヤ学院ではない,セH21】は,はじめはシーア派の中のイスマーイール派の教育機関として設立されましたが,アイユーブ朝の時期にはスンナ派のイスラームの教義研究の名門となり,イスラーム世界各地から学者(ウラマー)が留学にやって来るようになっています。“入学随時・出欠席随意・修業年限なし”がアズハル学院の売り文句。現在では世俗教育もおこなっています。

国家組織はスルターンを頂点とする中央集権的なものでした。スルターンの下で軍事行政・文書財政に携わることができたのはマムルーク軍人(法行政には当初はウラマーが担当した)で,閣僚や地方の州総督・県知事・地方官,軍団が組織されました。即位中のスルターンが保有するマムルークの発言権が高く,スルターンが交替するとマムルーク軍団同士で対立が生まれました。なお,マムルークには奴隷身分から解放されて自由身分となる道もあり,実力次第ではスルターンにまで上り詰めることもできましたが,その地位を世襲することは認められていませんでした。

また,スンナ派の4つの法学派(シャーフィイー派,マーリク派,ハナフィー派,ハンバル派)を公認し,それぞれの大法官(カーディー)を頂点としたウラマー層による中央集権的な法行政組織が設けられました。これにより,スンナ派同士の対立が緩和されウラマー(学者)層に対する支配も強まりました。行財政組織はワズィール(宰相)を頂点とし,スルターンの財政,国家の財政,イクターの監督,文書行政がコントロールされました。

マムルーク朝は1322年にモンゴル人支配層によるイル=ハーン国と和平を結びました。しかし,1347年以降の黒死病(腺ペスト)の大流行によりエジプトでは人口の3分の1が亡くなり,農村も貨幣経済も打撃を受け,マムルーク朝は衰退に向かいました。のち,1382年にカフカース地方のチェルケス人が初めてスルターンに即位し,1390年以降はチェルケス系の王朝がアラブ人住民を支配しました(1390年以前をバフリー=マムルーク朝,以降をブルジー=マムルーク朝として区別する場合もあります)。しかしその後はクーデタが多発し衰退に歯止めがかからず,農村の荒廃によりイクター収入が減少しマムルーク軍も弱体化しスルターンのいうことを聞かなくなっていきました。スルターンは銃砲を用いた黒人奴隷や都市のアウトロー集団により新軍を整備しましたが,そんな中エジプトに迫っていたのはアナトリア半島(小アジア)で急成長を遂げたオスマン帝国でした。

イベリア半島の北部~中央部のカスティーリャ王国と,北西部のアラゴン王国は,イベリア半島を支配していたムワッヒド朝【追H21時期(10世紀ではない)】との戦いを進めていました。現在の④モロッコのマラケシュに都を置くムワッヒド朝では,ベルベル人を中核とした初期の軍事力が衰えをみせ,1212年にラス=ナーヴァス=デ=トローサ(イベリア半島のコルドバ(現在のスペイン)の東)で敗北し,13世紀後半には滅びました。

ムワッヒド朝が滅びると,⑦チュニジアではチュニス総督を務めていたベルベル人の一派ハフス家が独立を宣言し,ハフス朝を建国しました。

また,④モロッコにはやはりベルベル人の一派がマリーン朝を建国。1269年にムワッヒド朝の都マラケシュを占領し,これを滅ぼしてムワッヒド朝の後継国家となりました。

また,⑥アルジェリアにもベルベル人の一派によりザイヤーン朝が建国されました。

⑦リビアは東部(キレナイカ地方)はエジプトの政権,西部(トリポニタニア地方)は西方の政権の影響を受けましたが,アラブ系遊牧民の活動範囲でした。

◆十字軍は失敗に終わり,東方貿易・学問は活発化,教皇権は失墜,国王の権力は高まる

第四回十字軍は,聖地までの物資輸送の資金が足りず,ヴェネツィア商人の資金力や櫂船・帆船を借りて実施されることになりました【セH25ウルバヌス2世ではない】。

時の教皇は,〈インノケンティウス3世〉(位1198~1216) 【慶文H30記】のときで,教会法(カノン法)を根拠として教皇権を強化させていました(教皇権の絶頂【セH25】)。イングランドの〈ジョン王〉,フランスの〈フィリップ2世〉を破門し,「教皇は太陽,皇帝は月」という言葉を残したほどです。

1215年の第四回ラテラノ公会議では,一般人の結婚に対する教会の管理強化,ミサにおける司祭の権利を拡大,ユダヤ人の服装規定といった事項が定められました。

また,都市にのさばる教会に批判的な修道士に対抗し,民衆の支持を得るため,そして各地における情報を収集するために,信徒からの「告解」を聞いて相談にのるスペースが教会に設けられました。

彼の提唱した第四回十字軍はヴェネツィア商人【セH12フィレンツェではない】の商業的な要求に押され,途中で十字軍を「破門」するという事態に。しかしヴェネツィア商人は,コンスタンティノープルを占領し,ここにラテン帝国【京都H20[2]】【Hセ10十字軍がコンスタンティノープルを占領して建てたか問う】【セH16サラディンとは無関係】を建国してしまいます。この王には,先進工業地帯として発達していたフランドル伯〈ボードゥアン9世〉が即位しています(皇帝在位1204~05)。

ヴェネツィアのビザンツ様式のサン=マルコ大聖堂に飾られている四頭の馬の像は,このときにコンスタンティノープルから持って帰ったものです。ビザンツ皇帝は,ニケアに亡命政権を樹立し,生きながらえています(ニケア帝国)。

エジプトを攻撃目標とした第五回十字軍(1218~1221)が失敗に終わると,神聖ローマ帝国〈フリードリヒ2世〉【セH8同名のプロイセン王との混同に注意】に対して教皇が十字軍の実施を要求。〈フリードリヒ2世〉は要請に答えなかったので破門されましたが,破門状態のまま十字軍を開始しました。彼はアイユーブ朝の〈サラディン〉の死後,一族に相続されていたカイロやダマスクス間の対立を利用し,カイロを拠点とするアイユーブ朝のスルターンと提携する交渉を取りまとめ,イェルサレムを一時アイユーブ朝から奪回しています(注)。

(注)〈フリードリヒ2世〉による十字軍(無血十字軍)を,「第六回十字軍」としてカウントする場合もあります(その場合は,それ以降の回次は繰り下がります)。和約によりイェルサレムの統治権を〈フリードリヒ2世〉に譲渡したアイユーブ朝のスルターン〈カーミル〉はその後イスラーム教徒による厳しい批判にさらされ,1239年にはダマスクスの王により奪回されました。ダマスクスは,アイユーブ朝の〈サラーフ=アッディーン〉の一族の者が分割相続していて,半ば独立王国となっていました。

第六回十字軍(1248~49)・七回十字軍(1270)は,フランス王国の〈ルイ9世〉(位1226~70) 【セH18シャルル7世ではない】がファーティマ朝,のちにマムルーク朝【セH20世紀を問う】に対して起こしました。チュニス【セH18イェルサレムではない】に派兵する現実的な案でしたが失敗しました。1249年にはアイユーブ朝のスルターンが戦時中に急死するとマムルーク軍が後継ぎのスルターンに対して反乱を起こして殺害し,クーデタにより〈アイバク〉(位1250~1257)がスルターンに選ばれマムルーク朝(1250~1517)をおこしました。死後に〈ルイ9世〉は教皇により聖人の位につけられています(称号は「聖王」(英語でセントルイス))。

十字軍の主導権が国王に奪われていた一方,教皇も教義の整備に努めていました。しかし,12世紀以降イスラーム世界から伝わっていた古代ギリシアの〈アリストテレス〉の思想は,神を持ち出さずに,この世界について完全に説明しようとしたもので,神の存在によってこの世界の秩序を説明しようとしたキリスト教の神学者にとっては,脅威でありながら魅力も備えていました。

ドミニコ修道会の〈トマス=アクィナス〉(1225?~1274) 【共通一次 平1〈アウグスティヌス〉ではない】【追H9】は,師〈アルベルトゥス=マグヌス〉(1193?1200?~1280)による「キリスト教思想を〈アリストテレス〉の書いたテキストに即して,理性的に理解しなおそうとする」試みを受け継ぎ,〈アリストテレス〉の思想を批判的に読み砕くことでキリスト教の教義を組み立て直していきました【セH12「〈アリストテレス〉哲学がキリスト教の哲学に取り入れられ,これを体系化した書物が著された」か問う】。その成果である『神学大全』(1273) 【共通一次 平1】【追H9】【セH17】【追H21】は,教皇がキリスト教の正しさを説明するときの重要な柱となっていきます。

「…「神の本質」に関しては,第一には,神は存在するか…が考察されなくてはならないであろう。

…次の3つのことがらが問題となる。

第一 神が存在するということは自明的であるか

第二 それは論証の可能なことがらであるか

第三 神は存在するか」

このような形で600あまりの命題と,各命題に対する反論・解答という形式で展開されています(注)。

(注)木村尚三郎編『世界史資料・上』東京法令出版,1977,p.419

一方,〈アクィナス〉を唯名論の立場から〈フランチェスコ〉修道会の〈ドゥンス=スコトゥス〉(1265?~1308)が批判するなど,キリスト教の教義を理性的な立場から疑う動きも出始めていました。

第六回・第七回十字軍以降は組織的な十字軍はなくなり,最終的に1291年に最後の拠点であったアッコン(現在のイスラエルの北部沿岸)が陥落して,終了しました。

十字軍の期間には,イェルサレムに本拠地のあるテンプル騎士団,病院での医療奉仕を重視した聖ヨハネ騎士団【追H30リード文】のように聖地巡礼者を保護したり病院を設立する宗教騎士団【東京H6[3]】が活躍しました。バルト海東岸のケーニヒスベルクを中心とするドイツ騎士団領【セH21レコンキスタと無関係】のように,国家を形成したりキリスト教を東ヨーロッパや北ヨーロッパに布教したりする集団も現れました。

なお,ヨハネ騎士団が十字軍時代に本拠を置いた城が、現在のシリアのクラック=デ=シュヴァリエです(◆世界文化遺産「クラック=デ=シュヴァリエとカラット=サラーフ=アッディーン」、2006(2013年危機遺産)。後者は「サラディンの城」という意味。)。

ヨハネ騎士団は、のちにキプロス島,ロードス島【追H30リード文】,さらにマルタ島に拠点を移しています(◆世界文化遺産「ロドス島の中世都市」、1988。同「バレッタの市街」、1980)。

ドイツ騎士団は,ポーランド王国から沿岸部を奪い,さらにバルト語派の民族とも戦って,バルト海沿岸にドイツ騎士団領を建設しました。これはのちのプロイセンの元になり,さらにはドイツ帝国の元になっていきます。ドイツ騎士団は,15世紀初めまでにバルト海の交易にも従事し,自らを主要産品の“琥珀(コハク)の王”と称していたといいます。しかし,1410年には急成長してきたスラヴ人のポーランドとリトアニアによりタンネンベルクの戦いで敗れ,領土の西半分を奪われ,東部もポーランドの宗主権下に置かれてしまいました。

また,十字軍の失敗によって,言い出しっぺの教皇の権威は低下し,実際に遠征を指揮した国王の力が高まりました。逆に,火砲の導入もあって,騎士は没落に向かいます【セH8「長期にわたる十字軍とその失敗は,彼らの没落の一因となった」か問う】。

それに対応して,13世紀以降は教皇庁の官僚組織が整備され,世俗の国家と張り合うことのできる行政機構を備えたいわゆる“教皇君主制”に発展していきました。今までの公会議や教皇の出した勅令もまとめられるようになり,15世紀半ばまでに『カノン法大全』がまとめられます。