|

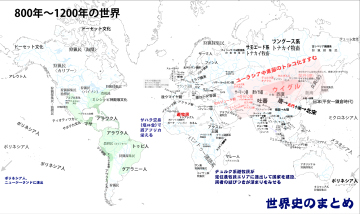

広域国家の新たな理念を共有する諸国家が、中央ユーラシアの交易の覇権をめぐって抗争する。

テュルク人の大移動を背景に、ユーラシア大陸に農牧複合国家が栄えるが,東西交易は陸上から海上に重心を移す。温暖な気候の影響を受け各地で開発がすすみ,人口・領域が拡大する。

南北アメリカ大陸では、中央アメリカと南アメリカのアンデス地方で交流の広域化がすすむ。

時代のまとめ

「中世温暖期」にあたるこの時期には,世界各地で開発の進展と人口の増加,民族移動がみられる。

(1) ユーラシア

・中央ユーラシアでは,テュルク系のウイグル帝国が同じくテュルク系のキルギス人の進出で崩壊。テュルク系民族が西方に大移動し(テュルク系の大移動),タリム盆地のカルルク人,カザフ草原のキメク人,カスピ海周辺のオグズ人などが,定住農牧民の世界に進出。

モンゴル高原や中国北方周辺ではタタール人,モンゴル人,タングート人,キタイ(契丹)人も台頭し,中国文化を受容したタングートは西夏を,契丹は遼を建国した。

西方のテュルク系民族はイスラームを受容し,タリム盆地ではカラ=ハン朝,アフガンではガズナ朝が建国される

とくにオグズ人はテュルクマーンともいわれ,イラン高原からイラク・シリア・アナトリア半島にかけてセルジューク朝を建設し西アジアを席巻。ローマ=カトリック教会と結びついたアルプス以北の君主国やイタリア商人の東方拡大である「十字軍」の進出と衝突する。

・東アジアでは唐が滅び,貴族文化が衰え新興地主層が台頭して市場経済が発展し,五代十国時代を経て宋が建てられる。江南の開発がすすみ,沿岸の港市も繁栄する。

北海道周辺には狩猟採集民のアイヌが交易で台頭する。

唐王朝の滅亡後,定住農牧民の世界には,中国に五代十国,朝鮮半島に高麗,雲南に大理,沿海州に渤海が並び立つ。

・東南アジアでは集約的な灌漑農耕により各地で政治的な統合がすすみ,カンボジアのアンコール朝クメール王国,タイ中流部にモン人のハリプンチャイ王国,下流部にラヴォ王国,ビルマのパガン朝,ヴェトナム北部に大越,南部にチャンパーが栄える。

・南アジアではデカン高原以南にヒンドゥー教の諸王国が,集約的な灌漑農業や海上交易によって栄える。東南部のチョーラ朝は東南アジアのマラッカ海峡に進出し,シュリーヴィジャヤ王国と抗争する。

・西アジアにはテュルク〔トルコ〕系が大移動し,各地で政権を樹立する

西アジアでは従来のイラン系に代わってテュルク系の進出を受け,各地にイスラーム教を保護する支配者による地方政権が自立するようになって,アラブ人のカリフの権威が衰えた。

・ヨーロッパでは,2度目の民族大移動(ノルマン人,マジャール人,スラヴ人)の影響を受け,地域内の交流が活発化,森や低地の開発も進展し「拡大」の時代を迎える

西ヨーロッパではフランク王国が現在のフランス,ドイツ,イタリアを統合。東地中海方面のローマ帝国(いわゆる東ローマ帝国;ビザンツ帝国)と対抗する。

フランク王国の分裂後は地方政権が分立する。

特にイングランド(デーン人の支配地域への再征服が進められ,10世紀後半までには国王の宮廷と州からなるアングロ=サクソン人の統一王国が成立し,国王も「イングランド王」と呼ばれるようになっていた),フランス(例えば〈フィリップ2世〉(1180~1223)は王領を拡大),ドイツの王権が抗争した。

人口増にともないドイツ人は東方に移動し(ドイツ東方植民),東ヨーロッパ・中央ヨーロッパ・バルカン半島に拡大していたスラヴ人のポーランド,ベーメンなどの王権と対立した。この2国をめぐっては,ビザンツ帝国とローマ=カトリック教会との間に“布教合戦”が繰り広げられたが,東方(ドニエストル川流域から9世紀末にカルパティア盆地に移動)から移住したマジャール人のハンガリー(9世紀初めに建国されていたモラヴィア人の国を滅ぼし,ザクセンとバイエルンを圧迫した)とともに,最終的にはローマ=カトリックを受け入れた。

イベリア半島では西部ではレオン王国が後ウマイヤ朝と領土を争い,南部のセビーリャを奪回したことからイタリア商人が直接北海に進出できるようになった点は重要。東部ではバルセロナ伯領(旧・スペイン辺境伯領【立命館H30記】)が拡大して1137年にはアラゴン王国と統合した。イベリア半島(イスラーム側からはアンダルスと呼ばれた)ではイスラーム商人,ユダヤ商人が活躍し,北アフリカ,シリア,パレスチナとの交易ルートをめぐり,マケドニア朝のビザンツ帝国(867~1056)と抗争した。皇帝〈バシレイオス2世〉(位976~1025)はブルガリア王国を併合して,最盛期を迎えた。

これら諸国の支配層(君侯)は,国を超えた家門どうしの婚姻によって結びついたが,相続をめぐる争いも起きるようになっていく。また第二次民族大移動の影響を受け,各地に城塞が建築されるようになっていった。交易ルートが危険にさらされたことで,食料確保のために王侯の指導で森林が切り拓かれ,湿地が干拓された。君侯は修道院の労働力を利用し土地の開墾がすすみ,次々に新しい村がつくられた。原生林が減ったヨーロッパでは交流が活発化し,各地で都市も成長した。都市から都市を渡り歩く修道院が,当時のヨーロッパの情報や資金のネットワークをつくっていく原動力だったが,その富に目をつけた君侯による私物化もすすみ,教皇の座をめぐる内部抗争とも結びつき聖職叙任権闘争につながる。

バルカン半島では,スラヴ人のセルビアや東方から進出してきたブルガールが,ビザンツ帝国と対立しつつキリスト教の正教会を受け入れている。

北方のノルマン人はキリスト教を受け入れ,イングランド,北フランス,ロシア,南イタリアに移動して建国するとともに,北アメリカにも進出している。ノルマン人の騎士はローマ教皇と手を結び,地中海地域の一体化にも貢献する。

(注1)現在のアメリカ合衆国ニューメキシコ州に位置します。写真は,参照 ジャレド・ダイアモンド,秋山勝訳『若い読者のための第三のチンパンジー』草思社文庫,2017,pp.298-299。

(注2)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,p.11

(2) アフリカ

アフリカ大陸では北アフリカ地中海沿岸に,イスラームの地方政権やベルベル系の政権が並び立つ。

ニジェール川流域では,ニジェール=コンゴ語派マンデ諸語系のガーナ王国(9~12世紀)は,11世紀後半にベルベル系のムラービト朝の南方への進出を受けて滅亡する。チャド湖周辺にはカネム王国が栄える。

東アフリカのインド洋沿岸部には,アラブ人やペルシア人の植民が進み,アラビア半島南部のイエメンやペルシア湾岸,南インドとのダウ船による季節風交易で栄え,スワヒリ文化圏を形成する。

(3) 南北アメリカ

北ヨーロッパのノルマン人(ヴァイキング)の一派が,1000年頃に北アメリカ沿岸に到達した。スペインの支援を受けて〈コロン〉がアメリカ大陸に到達する約500年前のことだった。

北極圏の寒冷地では,従来のドーセット文化に代わり,現在のエスキモー=アレウト語族の原型となるテューレ文化が拡大する( 現在のエスキモー系の民族は,おおきくイヌイット系とユピック系に分かれ,アラスカにはイヌイット系のイヌピアット人と,イヌイット系ではないユピック人が分布しています。北アメリカ大陸北部とグリーンランドにはイヌイット系の民族が分布していますが,グリーンランドのイヌイットは自分たちのことを「カラーリット」と呼んでいる)。

アメリカ大陸では北アメリカ南西部の古代プエブロ人がチャコ=キャニオンに巨大な建造物を生み出している (注1)。ミシシッピ川流域,大西洋岸の農耕民地帯も拡大し,にミシシッピ川流域には神殿塚文化が栄える。

カリブ海では,アラワク人がカヌー(カヌーはアラワク語)で南アメリカ北部からカリブ海に進出。キャッサバ農耕や漁撈を営む。

中央アメリカではマヤ文明の中心地はマヤ地方北部に移動し,メキシコ高原ではティオティワカン文明の崩壊(7世紀中頃)以降はトゥーレなど中規模の都市国家が並びたつ。

南アメリカではアンデス地方でワリ文化,ティワナク文化が衰退に向かい,アンデス地方は地方政権(北部沿岸のシカン文化など)が各地で栄える。

(4) オセアニア

オセアニアではポリネシア人の拡大が最終局面を迎え,北はハワイを頂点に,南西のニュージーランド(1250年頃到達),南東のラパ=ヌイ島を結ぶ巨大な三角形(アメリカ合衆国の本土の2倍に相当)の範囲を占めるに至る。彼らは地球でもっとも広範囲に拡散した民族の一つだ(注2)。

解説

① 「中世温暖期」にあたるこの時期には,ユーラシアの陸海の交易ネットワークが拡大する

この期間は,地球全体の温暖化が進行した時期にあたります(中世温暖期(注1))。ユーラシア大陸には,都市と都市を結ぶ交易路が紀元前から網の目のように発達してきました。これが13世紀にかけてより一層発展していき,アフリカ大陸からユーラシア大陸にかけて伸びる陸海の巨大な交易ネットワークが形成されていきました。

交易で交換されるものは物だけとは限りません。人や動物,病気(疫病),それに加えて文化もユーラシア大陸を東西に越えて移動していくことになりました。特に,文化の交換により異なる地域で発展した情報の交換が進み,文化の発展にかかるスピードがどんどん早くなっていきます。「751年に唐から西方に伝わった」とされる製紙法も,情報の伝達量とスピードに貢献しました(注2)。

また,東西で感染症の交換が起きたことで,はしか,天然痘,腺ペストなど一地方の感染症が地域を超えて広まる疫病の交換も起き,相当な被害者が出たと考えられます(医療 ペストの大流行)(注)。

(注)マクニールは、ある疾病の原因となる感染症を保有する集団を「疾病共同体」と呼び、その内部での流行をエンデミック(局地的流行)、それをを超えた感染症の流行を「パンデミック」と呼びました。W.H.マクニール『疾病と世界史』新潮社、1985。

こうした東西の交易に大きな役割を持っていたのは,陸では騎馬遊牧民やオアシス国家,海では海洋を支配した港市国家です。この時点では,農耕地帯を支配する国家がこうした陸と海のネットワークを支配下に置くことはまだできていません。

各地域内の交易も盛んになり,ヨーロッパでは南北を結ぶ交易路が開発され,ゴシック様式の教会が各地に建てられました。西アフリカでは,地中海とサハラ沙漠以南を結ぶ交易も盛んになります。

② 世界各地で「開発」と「技術革新」が進む

一方,農耕地帯を支配した国家は,積極的に農業生産力を向上させようと努めるようになります。従来の国家は,戦争により征服地から食料や資源を奪ったり租税をとることを重視していましたが,それにもやはり限界があります。10世紀頃から温暖な気候もあり世界各地で食料生産量が増加したことも手伝って,農業開発や技術革新が盛んになります。

開発が進んだのは従来は“辺境”とされていた地域でした。長江流域や東南アジアの大河の河口の稲作地帯が大規模に開発され,北部の黄河流域を抜き南部の長江下流域が人口密集地帯となっていきます(注3)。中国南部では新たな米の品種(占城稲(せんじょうとう) 【東京H19[1]指定語句,H26[3]】)が導入されました(米の品種改良)。余剰生産物が増えると商業都市が発達し,民衆の文化も発展,各地で酒楼や喫茶【追H20宋代の中国に江南で広く栽培されるようになった作物を問う。トウガラシではない】がにぎわいをみせました。農業用の鉄器や陶磁器の生産量も増加し,その窯で用いられていたコークス(石炭を蒸したもの)を鉄鍋料理の高火力に用いたことが,現在につながる“中華料理”のルーツとなります。

同じ頃のヨーロッパでは,三圃制(さんぽせい) 【セH19時期(6世紀ではない)】が導入され,馬の首あてが改良され,重量有輪犂(じゅうりょうゆうりんすき) 【セH7 11世紀以降の西欧で農業生産力が向上した要因か問う】【セH17】が発明されました。特に重量有輪犂によってより深く固い土を耕すことができるようになり,生産性がぐんと上がります。余剰生産物が増えると商業都市が発達し,民衆の文化も発展,各地にゴシック様式の教会が建造されました。

この時期には北ヨーロッパや東ヨーロッパでも農業がさかんになったため,新たな土地を求めたノルマン人やスラヴ人による人口移動も盛んになります。

東南アジアでは,灌漑農業を奨励した王朝により,東西南北の交易ネットワークの中心にであるアンコールに巨大記念建造物アンコール=ワットが造営されます。イスラーム世界に,アフリカ原産の綿やモロコシ(ソルガム)が登場するのもこの頃です。

アフリカのサハラ沙漠以南の地域でもサハラ沙漠を越える塩金貿易【追H30】が活発化し,ニジェール川流域では農耕も栄えます。

さて,これら農耕文明の富と,陸海に発展した交易路を一挙に管理下に置いていくのが,次の時期で登場するモンゴル帝国です。その前段階として,ユーラシア北部の騎馬遊牧民がユーラシア中央部から南部の農耕定住民地帯に国家を建国していきました。

(注1)IPCC第4次評価報告書(2007年)は,950年~1100年の北半球における平均気温が,この2000年の間では温暖だったことが示唆されるとしています。

(注2)11世紀初頭のカイロ(エジプト)の図書館には10万冊の蔵書があり,その多くが紙の本であったといわれます。デヴィッド・クリスチャン,長沼毅監修『ビッグヒストリー

われわれはどこから来て,どこへ行くのか――宇宙開闢から138億年の「人間」史』明石書店,2016年,p.258。

(注3)同上,2016年,p.261。

◆この時期に北米のヴァイキングが有史以来初めて北アメリカと接触する

ヴァイキングが北米に到達、中南米の交流が広域化

○800年~1200年のアメリカ 北アメリカ

◆北アメリカでも農耕を基盤とする地域的な政治統合がすすむ

・800年~1200年のアメリカ 北アメリカ 現①アメリカ合衆国,②カナダ

北アメリカ北部 (寒帯・冷帯エリア)

北アメリカの北部では,1000年頃には,現在のイヌイットの祖先であるテューレ人(テューレ=イヌイット)が,アザラシやセイウチの狩猟技術を発展させ栄えました。彼らの言語はシベリアの北東部の言語と近縁です。

北アメリカには,アイスランドのヴァイキングが到達しています。この時代には,1000年頃にヴァイキングの〈エリクソン〉が,葡萄の実る豊かな国「ヴィンランド」を発見したとされ(彼らの叙事詩『サガ』によります),彼らが植民した場所を,記録を元にノルウェーの歴史学者が1960年代に調査したところ,ニューファンドランドのランス=オー=メドー(世界文化遺産,1978)であることが突き止められました。

この地では8か所の住居跡,製材所,鍛冶場のほかに,青銅器や鉄器も発見されており,北アメリカ大陸初の鉄の精錬が行われていたことがわかっています。

テューレ人の一部は,気候の温暖化にも助けられ,グリーンランドに移動しました。テューレ人がヴァイキングの文化と接触した可能性もあります。

◆北アメリカ南西部に巨大建築物と大集落がつくられたが,森林破壊が進み12世紀に崩壊した

集落が大規模化し、南西部に神殿が建設される

北アメリカ北東部 (温帯・冷帯エリア)

北アメリカの北東部にはイロクォア語族などが分布しています。彼らは同じ氏族に属する数家族がロングハウスという樹皮でつくった木造の長屋に暮らしていました。

北アメリカ東南部 ミシシッピー川流域 (温帯エリア)

北アメリカ東南部には,この時期にトウモロコシが伝わりました。この結果,余剰生産物が発生し,首長による政治的な統合がみられるようになります。

現在のイリノイ州のカホキアには多くのマウンド(埋葬塚)が残されており,強力な支配階層が出現し1250年頃まで栄えました。これがユーラシア大陸で農牧民を支配した国家と同じような「国家」といえるかどうかは,よくわかっていません。

1000年頃には,現在のオハイオ州南部にグレート=サーペント=マウンドが建造されています。

北アメリカ西南部 コロラド高原流域 (乾燥エリア)

北アメリカの西南部のコロラド高原では,トウモロコシの灌漑農耕によって大規模な集落ができていました。

「中世温暖期」にあたる860年~1130年にかけては,チャコ=キャニオンに数千の部屋をもつ5階建ての大規模な集合住宅(一部は神殿として用いられていた可能性もある)が建設されています(注1)。周辺に生い茂っていたオークの林の伐採がすすみ12世紀には放棄されたことがわかっています(注2)。人口の増加と生態系の悪化による文明崩壊の例の一つといえます。

また,コロラド州のメサ=ヴェルデ国立公園には,崖下に建設された大規模な住居群(クリフ=パレス)が残されており,礼拝所とともに貯水・灌漑施設も整備されていました(世界文化遺産,1978)。

(参照)デヴィッド・クリスチャン,長沼毅監修『ビッグヒストリー われわれはどこから来て,どこへ行くのか――宇宙開闢から138億年の「人間」史』明石書店,2016年,pp.242-243

(注1)現在のアメリカ合衆国ニューメキシコ州に位置します。奥行きは200メートル,幅は95メートルであり,ニューヨークに20世紀後半に「摩天楼」が出現する前は,北アメリカ大陸最大の建築物でした。写真は,参照 ジャレド・ダイアモンド,秋山勝訳『若い読者のための第三のチンパンジー』草思社文庫,2017,pp.298-299。

(注1)同上,pp.319-321

○800年~1200年のアメリカ 中央アメリカ・カリブ海

マヤやサポテカの諸都市が放棄され、中央高原は諸国家が割拠する

◆マヤ文明の中心は北部に移動する

マヤの中心が北部(チチエン=イツァーなど)に移る

ユカタン半島を中心とするマヤ地域の高山地域(マヤ高地)の都市国家は,おそらく人口の過密や土地侵食・森林破壊などの農業環境の悪化により次々に放棄されていきました。840年頃には大きな干ばつが起こっていることもわかっています。マヤの暦(長期暦)に記された最後の日付は909年(または899年)です。

マヤ文明の中心はマヤ低地北部のチチエン=イツァーに移り,「後古典期」(900年頃~1524(1541))が始まりました(注1)。マヤ低地北部には250年以前の先古典期から存続していた都市もあるので、すべての諸都市が「古典期」の終焉とともに「滅んだ」というわけではありません。

北部にはセノーテという地下水の湧水池があって、灌漑農耕に使用されました(セノーテの形成には隕石の衝突が関わっているという説があります)。

チチエン=イツァーの担い手であるイツァー人の出自には諸説あります(古典期マヤ文明に比べ碑文を残す文化がないので、史料がぐっとすくなくなります)が、おそらく低地マヤ地域の中部から移動してきたのではないかとみられています。ケツァルコアトル神信仰や、メキシコ方面の文化の影響もあることから、トルテカ人が移動してきたのではないかという説もあります。

また、マヤ文明の中心が北部に移った背景には、交易ルートが内陸ルートから沿岸部を通るルートに変更したからだという説もあります。

なお、マヤ南部の高地(マヤ高地)でも、キチェー人(マヤ神話『ポポル=ヴフ』を記録した民族)のウタトランとカクチケル人のイシムチェなどの諸都市が栄えています。

(注1)実松克義『マヤ文明: 文化の根源としての時間思想と民族の歴史』現代書館、2016、p.23。

(注2)ジェレミー・ブラック、牧人舎訳『世界史アトラス』集英社、2001、p.122。

(注3)ジェレミー・サブロフ『新しい考古学と古代マヤ文明』新評論、1998。

◆メキシコ高原南部のオアハカ盆地ではモンテ=アルバンが放棄され、ミシュテカ人が台頭する

メキシコ高原南部のオアハカ盆地ではサポテカ人によるモンテ=アルバンが1000年頃に放棄されます。サポテカ人の諸都市の王朝には、代わってミシュテカ人が入り込んでいき、代わって台頭します(900~1522)。これ以降は、中規模の都市が並び立って栄える時期となります(注)。ミシュテカ人は巧妙な装飾品に優れ、「ナットール絵文書」などからその歴史が研究されています。

(注)芝崎みゆき『古代マヤ・アステカ不可思議大全』草思社、2010、p.45。

◆メキシコ高原北部には、複数の国家が並び立つ

メキシコ高原ではティオティワカンに代わって、いくつかの中規模な国家(カカシュトラ、トゥーラ、テオテナンゴ、ショチカルコ、エル=タヒン、チョレーラ)が栄えます。

このうちチョレーラは、後1世紀以降に栄えたケツァルコアトルの聖地です。

○800年~1200年の南アメリカ

◆アンデス地方ではワリ文化が拡大する

この時期の南アメリカでは,ペルーの北部海岸地帯で栄えていたモチェ文化は衰退。

南部海岸地帯のナスカ文化も衰退しています。

アンデス地方中央部,現在のボリビア側のティティカカ〔チチカカ〕湖の近くに紀元前から12世紀頃までティワナク文化が栄え(8世~12世紀が最盛期),同時期には現在のペルー南部からチリ北部にかけてワリ文化が栄えました(6~11世紀が最盛期)。

特にワリ文化の影響は、山地と沿岸部を合わせて広範囲に及びます。

◆アンデス地方の北部海岸地帯でシカン文化、チムー王国が栄える

ペルーの北部海岸地帯のモチェ北方の政権は、拡大するワリに貢納する僻地となっていました(注)。

そのワリの影響を受けつつ、モチェでは9世紀にシカン文化が発展しました。金属製作や交易に長ける人々を担い手とします。

そのシカン文化を吸収するようにして、1200年頃以降、ペルーの海岸地方のチャン=チャンを中心としてチムー王国が建てられます。

(注)島田泉「ペルー北海岸における先スペイン文化の興亡―モチェ文化と史観文化の関係」、増田義郎、島田泉、ワルテル・アルバ監修『古代アンデス シパン王墓の奇跡 黄金王国モチェ発掘展』TBS、2000、p.180。

◆アマゾン川流域の定住農耕集落の規模が大きくなる

アマゾン川流域(アマゾニア)には,1000年~1500年の間に定住農耕集落の規模が大きくなります。

1970年以降ようやく研究が進むようになったこの地域の複雑化した社会のことを,「アマゾン文明」と呼ぶ研究者もいます。アマゾン川流域の土壌はラトソルという農耕に向かない赤土でしたが,前350年頃には,木を焼いた炭に,排泄物・木の葉・堆肥などの有機物をまぜて農耕に向く黒土(テラ=プレタ)を開発していたと考える研究者もいます(注)。

(注)実松克義『驚異のアマゾン文明』講談社,2004,p.68。

○800年~1200年のオセアニア ポリネシア

◆ポリネシア人の拡散が最終局面を迎え,イースター島では盛んに石像が建造される

ポリネシア…①チリ領イースター島,イギリス領ピトケアン諸島,フランス領ポリネシア,③クック諸島,④ニウエ,⑤ニュージーランド,⑥トンガ,⑦アメリカ領サモア,サモア,⑧ニュージーランド領トラケウ,⑨ツバル,⑩アメリカ合衆国のハワイ

ポリネシア人は,1000年頃にツバルに移住し,ツバルからソロモン諸島,ミクロネシアの南部にも移動していきました。12世紀ごろにはポリネシア人のトンガのトンガタプ島に,〈ツイ=トンガ11世〉によって建設されたとする巨石建造物が建設されるなど,首長を中心とする身分制社会が形成されていました。やはりポリネシア人の移動したイースター島でも,1100年頃からモアイという石像が建てられるようになりました。イースター島の家畜は,ニワトリだけ。大型の家畜を持たないために島を横断して石像を運ぶには,人力で引きずるか丸太を転がすしかありませんでした。サツマイモを主体とする食糧生産に労働力を必要としなかったため,支配層を中心に複雑な祭祀が執り行われました。(注)。12~15世紀の最盛期の人口は1万人前後と推定されています。

(注)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,p.14。

○800年~1200年のオセアニア オーストラリア

○800年~1200年のオセアニア メラネシア

メラネシア…①フィジー,②フランス領のニューカレドニア,③バヌアツ,④ソロモン諸島,⑤パプアニューギニア

○800年~1200年のオセアニア ミクロネシア

ミクロネシア…①マーシャル諸島,②キリバス,③ナウル,④ミクロネシア連邦,⑤パラオ,⑥アメリカ合衆国領の北マリアナ諸島・グアム

ミクロネシアのヤップ島では,1000年頃からタロイモ栽培の規模が大きくなり,階層的な社会が成立しました。ヤップ島では,中央に穴のあいた巨大な石の貨幣を⑤パラオや,北マリアナ諸島の⑥サイパンで製作して持ち帰り,交換のために用いられました。

他のサンゴ礁島では,ヤップ島のような火山島のとは異なり資源が限られていたため,周辺の島々との交易によって足りない資源がやりとりされました。

7世紀中頃以降,黒海北岸からカスピ海北岸にかけて,積極的に交易活動に従事したユダヤ教の国家ハザルは,10世紀以降は遊牧民ペネチェグ人やキエフ公国のルーシの攻撃を受けるようになり,965年にキエフ公国により滅びました。

チベット高原では,7世紀初め,〈ソンチェンガムポ〉(ソンツェン=ガンポ,在位593~638,643~649) 【セH16】が氏族を統一し,吐蕃王朝【京都H21[2]】【セH9[14]ヴェトナム北部ではない,イスラム文化と中国文化は融合していない,フビライの攻撃で滅んでいない】を建国しました。彼はネパールから王女として〈ティツゥン〉を招き,インド方面から学問を取り込みました。また,当時仏教の盛んだったカシミールからサンスクリット文字を学び,チベット文字【セH4南詔でつくられたのではない,セH9】がつくられました。641年には唐から〈太宗〉の娘〈文成公主〉をいただき,友好関係を築きます。しかし,7世紀後半になると,タリム盆地に向かう交易ルートを奪うために唐と対立するようになり,670年には唐が西域支配の急先鋒にしていた安西都護府を一時亀茲から立ち退かせ,突厥と結んで攻撃をしました。その後,〈デツクツェン〉王(位704~754)は和平を結び,仏教・儒教・道教が伝わり,〈ティソンデツェン〉王(位754~796)のときに密教が伝来し,仏典がチベット語訳され始め,もともと信仰されていたボン教というシャーマニズムも取り込んで,独自のチベット仏教(俗にいう「ラマ教」は,仏教とは別の宗教というニュアンスを含むため,チベット人はこの呼称を使いません)に発展していきます。

なお,大乗仏教は,2世紀頃に南インドの〈龍樹〉(ナーガルージュナ)により体系化された新仏教で,密教は大乗仏教への反発から起こったものです。ただ,大乗仏教的な要素は,チベット仏教にも強い影響を与えています。

大乗仏教では,「すべての命あるものが悟ることができるまで,自分自身は悟らない!」と決心した優しさに満ち溢れた菩薩(ぼさつ)という存在を信仰します。菩薩は,人々を仏教で導く王に化身(けしん)すると考えられ,チベット仏教ではその「菩薩王」が,多数生み出されました。〈ソンツェンガムポ〉王や〈ティソンデツェン〉王もその一人なのです。

吐蕃は,唐が安史の乱で混乱しているところを狙い,長安を占領し(848年まで),790年には亀茲の安西都護府を陥落させ,ウイグルと対抗し,東西貿易ルートを支配下におさめるにいたります。こうして,チベット文化,チベット仏教は,タリム盆地を越えて,広がっていくことになるわけです。なお,〈ディツクデツェン〉王(位815~841)は唐と和解(唐蕃会盟)しています。

◆パミール高原以西・以東のテュルク化とイスラーム化が進んだ

テュルク系が西に移動し,マムルークに採用される

840年にキルギス【京都H19[2]】の進出によって,ウイグルはモンゴル高原を追われます【セH29試行 地図(「トルコ系の勢力は,モンゴル高原から西方に広がった」ということの読み取り)】。キルギスはその後モンゴルに支配され,パミール高原のほうに移動し,現在に至ります。遊牧帝国は建設しなかったのです。

モンゴル高原を出たウイグルは,天山山脈あたりで国家(天山ウイグル王国)を形成し,別の部族はさらに西でカルルクという遊牧民と合流して建国しました。

後者はおそらく突厥の有力氏族(阿史那)の血を引くと首長する者が「カガン」を名乗り,940年にカラ=ハン(カラハン)朝【京都H19[2]】【追H21イラクの王朝ではない】を建国したといわれますが,定説はありません。

カラ=ハン朝【京都H19[2]】はテュルク系民族として初めて,(1)タリム盆地周辺と(2)アム川・シル川上流部を合わせた地域を支配しました。また,〈サトゥク=ボグラ=ハン〉の代に,西から伝わったイスラーム教に王や住民が一斉に改宗したという伝説が残されています。999年にはブハラを攻撃して,サーマーン朝【セH24】【追H21】を滅ぼしました。

なお,(1)と(2)の境はパミール高原です。カラ=ハン朝は11世紀の初めには,コータンやクチャといったオアシス都市も支配下におき,11世紀後半には住民の多くがテュルク系の言語を話すようになっていました。

(1)と(2)を合わせた地域は,テュルク系の言語を話す人々が増えたこと(注1)からトルキスタンと呼ばれるようになり,(1)を西トルキスタン,(2)を東トルキスタンと呼ばれます。 (1)の中心都市としてはカシュガルやベラサグン(注2),(2) の中心都市にはサマルカンド【セH2ソグド人の中心都市であったことを問う】やブハラがあります。この地域の住民は,従来はイラン系の言語を使っていましたが,10世紀を過ぎると次第にテュルク語を受け入れていきます。ブハラやサマルカンドでは,ペルシア語も引き続き使用されました。

(注1)このことをタリム盆地の「テュルク化」とも言います。現在でもこの地方は,テュルク系のイスラーム教徒の多い地域となっています。

(注2)バルハシ湖の南方,天山山脈の北に位置します。

キルギス人,ウイグル人,カルルク人はいずれもテュルク系の遊牧民です。彼らは抜群の騎馬戦闘能力を誇っていたため,アッバース朝が親衛隊として雇うようになり,彼らは「マムルーク」(奴隷軍人)と呼ばれました。サーマーン朝(875~999)はマムルークを育成・輸出することで栄えました。

彼らは統一した勢力ではありませんでしたが,個々の集団は強力な軍事力を持っており,やがて政治にも介入するようになり,アッバース朝が衰える主因となっていきます。

マムルークは異教徒の世界(ダール=アル=ハルブ)から輸入されましたが,テュルク系の人々の活躍が目立っていきます。

カラ=ハン朝【京都H19[2]】は,1132年ころ,中国から西に逃げてきた契丹人の建国した西遼(カラキタイ) 【セH27】によって間接支配を受けることになります。

○800年~1200年のアジア 東アジア・東北アジア

東アジア・東北アジア… 現在①日本,②台湾,③中華人民共和国,④モンゴル,⑤朝鮮民主主義人民共和国,⑥大韓民国 +ロシア連邦の東部

○800年~1200年のアジア 東北アジア

中国東北部の沿海州(オホーツク海沿岸部)では,ツングース諸語系の渤海が,モンゴル諸語系とみられる契丹の建てた遼(916~1125)【東京H6[3]】に926年に滅ぼされ,代わってツングース諸語系の女真(女直,ジュルチン)が拡大していきます。

しかし926年に渤海は契丹(キタイ)により滅び,代わって沿海州の女真は複数の首長によって統合がすすみます。契丹は遼を建国し,中国文化を受け入れて皇帝を宣言し,中国進出をすすめます。契丹の北方のモンゴル高原では,タタール人やモンゴル人が成長していました。

のち,女直の建てた金(1115~1234)は1125年に遼を滅ぼし,中国北部に進出して北宋(960~1126)を滅ぼします。南宋と和平が結ばれ,金(1125)は沿海州から淮河付近までの広範囲の遊牧民と定住農牧民を支配下におさめました。南宋の支配権は中国南部に限られ,“半壁の天下”と呼ばれる状況となります。

◆ツングース人とヤクート人によるトナカイ遊牧地域が東方に拡大する

北極圏ではトナカイ遊牧地域が東方に拡大へ

さらに北部には古シベリア諸語系の民族が分布し,狩猟採集生活を送っていました。しかし,イェニセイ川やレナ川方面のツングース諸語系(北部ツングース語群)の人々や,テュルク諸語系のヤクート人(サハと自称,現在のロシア連邦サハ共和国の主要民族)が東方に移動し,トナカイの遊牧地域を拡大させていきます。圧迫される形で古シベリア語系の民族の分布は,ユーラシア大陸東端のカムチャツカ半島方面に縮小していきました。

◆極北では現在のエスキモーにつながるチューレ文化が生まれる

エスキモーの祖となるチューレ文化が拡大する

ベーリング海峡近くには,グリーンランドにまでつながるドーセット文化(前800~1000(注1)/1300年)の担い手が生活していましたが,ベーリング海周辺の文化が発達して900~1100年頃にチューレ文化が生まれました。チューレ文化は,鯨骨・石・土づくりの半地下式の住居,アザラシ,セイウチ,クジラ,トナカイ,ホッキョクグマなどの狩猟,銛(精巧な骨歯角製)・弓矢・そり・皮ボート・調理用土器・ランプ皿・磨製のスレート石器が特徴です(注2)。

(注1)ジョン・ヘイウッド,蔵持不三也監訳『世界の民族・国家興亡歴史地図年表』柊風舎,2010,p.88

(注2)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「エスキモー」の項

○800年~1200年のアジア 東アジア

◆朝鮮・大越(現ヴェトナム)・日本では,中国の文化を導入しつつ独自の文化が生まれる

東アジアの秩序のど真ん中にあった唐が,907年に滅びたことは,東アジアの諸国家にも影響を与えます。唐の文明を参考にしつつ,各国がオリジナリティーあふれる文化を形成していくのがこの時代です。

◆朝鮮半島を高麗が統一する

朝鮮半島では,新羅末期の混乱(後三国時代)を経て,〈王建〉(位918~943) 【追H9朱子学は栄えていない,H30王莽ではない】が都を開城【セH22慶州ではない】【追H30】に定め高麗(こうらい;コリョ;Goryeo) 【共通一次 平1:時期を問う(12世紀半ばにあったか。ひっかけは新羅)・地図上の位置を問う(朝鮮半島か),セH12「現在も使われている民族独自の表音文字が制定された」のは朝鮮王朝(訓民正音)】を建て,935年には新羅を吸収し,936年に朝鮮半島を統一しました。高麗は科挙【セH21】により官僚を登用しましたが,新羅以来の貴族の力がまだ強く,科挙の合格者

(両班(ヤンバン))【セH8明の制度を取り入れていない】が実権を握る体制とはなっていませんでした。

儒教も研究されましたが,仏教も盛んで,経典をまとめた『高麗版大蔵経』【セH17墨家とのひっかけ】が編纂されました。中国以外の磁器としては初となる高麗青磁(こうらいせいじ) 【東京H9[3]記述(特徴を説明する)】【共通一次

平1:赤絵ではない】が有名です。また,世界最古の金属活字【共通一次

平1:銅活字であったか問う】【セH11:15世紀初めに実用化されたか問う,新羅ではない】【セH22朝鮮王朝ではない】が発明されましたが,広く普及はしませんでした(ちなみに銅による活字は15世紀初めの朝鮮王朝の時代)。漢字は種類が多く,活字には向かなかったのでしょう【共通一次

平1:訓民正音は高麗時代には用いられていない】。

1170年以降は武人(武班)が政権を握り,文人(文班)は迫害を受けるなど,科挙官僚が実権を握る仕組みは作られませんでしたが,次第に宋代の中国で確立され13世紀に朝鮮半島に伝わった朱子学も普及していきました。

ヴェトナム北部では中国からの独立政権ができ,1009年には李朝が国号を大越国として独立しました。

雲南地方では,南詔(なんしょう)にかわって,チベット=ビルマ系のペー族の大理(937~1254) 【東京H6[1]指定語句】【セH18大理→南詔の順ではない】が支配権を握ります。雲南というのは,チベット高原方面から,中国の南部にかけて高原地帯が続いているところで,長江とメコン川の上流地域です。“高原地帯の勢力は,なかなか落としにくい”の法則通り,独立を保ったまま,唐から冊封(さくほう)されました。ペー人は現在でも200万人足らずいて,米が主食でワサビを食べるなど,日本と似通った文化を持つ方々です。

◆日本では分権的な体制が発達し,武家政権が成立する

日本では,784年に長岡京,794年に平安京に遷都され律令制に基づく国家が建設されていましたが,しだいに天皇の実権は失われ,貴族・院・武家や寺社勢力が荘園(しょうえん)を財政的な基盤として同時に存在する分権的な体制が生まれていきました。

漢字を参考にした仮名文字や,『源氏物語絵巻』のような大和絵(やまとえ)がつくられ,国風文化が栄えます。しかし〈平清盛〉(たいらのきよもり,1118~81)【セH30】が,武士として初めての太政大臣に就任し,日宋貿易で宋銭を輸入することによって貨幣経済を活発化させようとしました。彼の政権(平氏政権【立命館H30記】)は,日本初の武家政権です。しかし12世紀末に源氏と平氏の抗争が勃発し,平家は滅亡。勝利した〈源頼朝〉(みなもとのよりとも,1147~99)は鎌倉幕府を開いています【セH21時期】。

○800年~1200年の東アジア 現①日本

北海道の人々は,6~7世紀から引き続き,擦文式土器を特徴とする擦文文化を生み出していました。

沖縄諸島の人々は“貝の文化”ともいわれる先史文化が12世紀前後まで続きました。海産物が腕輪や首飾りなどに加工され,日本列島につながる“貝の道”という交易ルートが発達していました。沖縄諸島には水稲耕作は伝わっていませんでした。

また,宮古・八重山諸島では台湾やフィリピンなどの文化の影響が強く見られます。

・800年~1200年のアジア 東アジア 現③中国

唐が衰えると,東アジア各地で独自の政権が自立した。唐の滅亡後,遊牧騎馬民族が中国内で政権を建てたが,それを統一した宋は“小さな中国”をめざし,江南開発・海上交易を発展させた。

◆唐が滅亡すると中国は,突厥の一派による政権と,南部の漢人地方政権に分かれた

ウイグルの強大化,黄巣の乱により唐は滅亡へ

唐は財政難に陥り塩の専売制を導入しますが,原価の数十倍もの課税は“超大型間接税”(歴史学者〈砺波護〉(1937~)の表現)に等しく,民衆の負担は過酷なものでした。

また,安史の乱(755~763)の鎮圧に強力したウイグルの勢力が強まったことは,第15代皇帝〈武宗〉(位840~846)による外来宗教の大弾圧の背景となりました。このときには仏教もターゲットとなり,三武一宗の法難の一つに数えられますが,ウイグルの信仰していたマニ教に対する弾圧が主な目的です。

こんな混乱の中でも日本からの遣唐使の派遣は続いており,のちに〈最澄〉に師事して天台宗の山門派をひらく〈円仁〉(794~864)は,最後の遣唐使についての『入唐求法巡礼行記』でその様子を書き留めています。結局894年には〈菅原道真〉の建議で遣唐使は廃止。

結局9世紀後半の黄巣の乱(塩の密売商人の〈黄巣〉による反乱) 【セH19紅巾の乱とのひっかけ,セH22北宋代ではない,セH26呉楚七国の乱とのひっかけ】により混乱しました。彼は,何度も科挙にトライして不合格となった人物で,同業者の〈王仙芝〉とともに挙兵しました。当時最大の貿易港であった広州の節度使就任を要求しましたが拒否されると,879年に広州に侵攻し,外国人居留地(蕃坊(ばんぼう))でイスラーム教徒のアラブ人やペルシア人(大食(タージー))を初めとする多数の外国人が殺害されました【セH3アッバース朝の頃,ムスリム商人の活動範囲が「遠く東南アジアや中国にまで及んだ」か問う】。

その後は,北に反転して長安を占領。長安の皇帝一族は四川に避難します。反乱は884年に鎮圧されたので革命には至りませんでしたが,その頃の唐はもはや“風前の灯火”。

907年に節度使の〈朱全忠〉(892~912年)によって滅ぼされることになります【セH26張角とのひっかけ,H29文字の獄は行っていない】。

◆唐を滅ぼした〈朱全忠〉は商業都市に遷都し,門閥貴族の没落を促した

五代では,商業都市が首都となった

権力をにぎった〈朱全忠〉は,大運河【セH16】が黄河【セH16】とまじわる地点にある汴州(べんしゅう【早政H30】,開封(かいほう) 【セH2地図上の位置を問う,北宋時代に「空前の繁栄期」を迎えたか問う】【セH16】)で即位し,後梁(こうりょう) 【H27京都[2]】を建国しました。従来の黄河流域から大運河の結節点への遷都は,〈朱全忠〉の現実主義的な政策を示しています。

その後,突厥人が後梁をたおして,後唐(唐を再建したと主張) 【京都H20[2]】を建たてました。彼は貴族官僚を粛清(しゅくせい)し,才能を重視した官吏登用をおこないました。つまり,これによって九品官人法以来つづいていた門閥貴族の支配に“とどめ”が刺されたわけです。

さらに後晋→後漢(五代でもっとも短命)→後周【立命館H30記】と,クーデタ(クーデタとは支配者の間で暴力的に政権が変わること)の頻発する不安定な突厥(沙陀(さた)部)の政権がつづきます。

一方江南は,節度使の自立した藩鎮による十国が並び立ち政治的には比較的安定し,経済的には江南の開発をすすめて海上交易も発展しました。

というわけで,この時代を華北【セH6建康が首都ではない】で五代が興亡,江南で南唐などの十国が並び立った時代ということで,五代十国時代というのです【セH19戦国時代,五胡十六国時代,南北朝時代ではない】。10の国が戦国時代のように興(おこ)っては滅び,興っては滅んだわけではありません。

南唐はわずか38年で滅びますが,文芸が発達し,宋代に発達することになる南宗画(なんそうが)の基礎が築かれました。

◆中央ユーラシアの騎馬遊牧民は,本拠地を北方に置きつつ,定住農牧民を支配していった

この時期にはユーラシア大陸東部においても,騎馬遊牧民による国家を形成され,中国本土もその影響を受けました。かつては,中国の漢人を中心とした歴史観の影響から,この時期に北方から南下して中国の農耕定住民地帯をも支配した国家は「征服王朝」と呼ばれていました(ドイツ出身の歴史学者〈ウィットフォーゲル〉(1896~1988)の命名)。しかし,中国が純粋に漢人によって支配されたということは歴史上ありえず(隋や唐も鮮卑系の国家です),“漢人ではない異民族が,漢人を支配してつくった王朝”というのは正しい見方とはいえません。

800年~1200年にかけては,ユーラシア北部の騎馬遊牧民がユーラシア南部の農耕定住民地帯に進出した時期であり,中国の歴史もその流れの中に位置づけられます。

その影響をもろに受けた華北では,唐の滅亡後,五代(突厥の一部族が王朝を建てています)→大遼(遼,契丹人)・大夏(西夏,タングート人)・金(女真(女直)人)の各王朝が推移します。これらの王朝の支配層には漢人もおり,大夏(西夏)以外には正史が編纂されました。

中国の南部では,唐の滅亡後,十国(じっこく)と総称される地方政権が並び立ち(南漢・北漢・前蜀・後蜀・呉・南唐・荊南・呉越・閩・楚),十国を統一した北宋に対する北方の大遼(遼),西方の大夏(西夏)の圧力が強まり,金の南下により南方に遷都(南宋)しました。

以上の南北2つの流れを合わせることになるのが,モンゴル人の王朝である元ということになります。

◆宋は経済発展を背景に,澶淵の盟によって契丹に対する安全保障を実現した

お金で平和を買った,宋

まずはキタイ人です。

モンゴル高原では,東南部の契丹(きったん。キタイ。モンゴル系です)に主導権が移ります。916年に即位した〈耶律阿保機〉(やりつあぼき,太祖,位916~926) 【京都H20[2]】は大契丹(だいきったん,のち「大遼」と改称。「遼」【東京H6[3],H10[3]】と呼ばれることが多いです) 【共通一次 平1:地図上の領域を問う(淮河付近までは支配していない)】【セH14地図(最大領域の範囲を選ぶ),セH15,セH18匈奴ではない・唐代ではない】を建国しました。渤海(ぼっかい)を滅ぼしモンゴル高原にも進出しています。彼らの大帝国は「キタイ」として西方にも知られ「中国」の代名詞ともなり,現在では香港の航空会社「キャセイ」パシフィックにその名を残します。

第2代〈耶律堯骨(太宗)〉のときには,五代の一つである後晋の建国援助した見返りに,河北地方・山西地方の一部燕雲十六州【東京H30[3]】【共通一次

平1:地図上の領域(もっと南の淮河付近までは支配していない)】【セH15時期(10世紀),セH23ウイグルではない,セH29,H30東京】【中央文H27記】を獲得しました。また946年には国号を中国風の“大遼”に変更。同時に“遼”の国号も残し,中国とモンゴル高原をまたにかける支配をねらっていきました。

遼【セH7突厥ではない】の第6代〈聖宗〉【セH13耶律阿保機ではない】のときには,のちに宋【セH29秦ではない】の第3代〈真宗〉(位997~1022)【セH7】との間に1004年,澶淵(せんえん)の盟【セH7】【セH13史料・耶律阿保機の代ではない,セH15唐代ではない,セH30】が結ばれました。宋と兄【セH7】,遼を弟をみなしすもので,宋は安全保障のために,毎年銀【セH13金・鉄・馬ではない】と絹【セH13金・鉄・馬ではない】を契丹に贈りつづけることにしました。“お金で平和を買う”作戦です。契丹は宋から贈られた銀により貿易赤字を穴埋めしようとしたのです。

契丹は中国本土の支配にも積極的で,遊牧民と農牧民を同時に支配する二重統治体制を目指しました。遊牧民は北面官が部族制【セH14】により,農牧民は南面官が州県制【セH14,セH16前漢ではない】により支配しました。支配下の漢人は初めは手工業・農業に従事させましたが,のちに参謀などとして中国支配のために利用する場合もありました。

契丹文字【東京H6[3],H10[3]】【セH8満洲文字ではない】【セH24時期,H28キリル文字ではない,H30東京(図版)】は太祖がつくったとされる民族文字です。中国の影響を受けた絵画や陶磁器も発達しました。また仏教が信仰され,中京大定府には74mの高さを誇る仏塔(大明塔)が建造されました。

2つ目はタングート人【セH12】【追H21】。

中国からシルクロードへの入り口にあたる,陝西(せんせい)や甘粛(かんしゅく)の地方には,チベット系のタングート人【追H21】が勢力を拡大させていました。982年にはタングート人のうち平夏部の〈李継遷〉が北宋から自立し,1038年に孫の〈李元昊〉(りげんこう,在位1038~48)が西方の寧夏や甘粛にまで支配圏を広げ,皇帝を称して大夏(西夏)(注) 【共通一次 平1:時期(12世紀ではない)・地図上の位置(甘粛の周辺かどうか)を問う】【セH3唐は和蕃公主を嫁がせていない】【追H21バクトリアではない】を建国しました。宋代には海上交易の比重も高まっていきますが,大夏(西夏)は依然として内陸ユーラシアとの陸上交易を保護して栄えました。

大夏(西夏)は漢字の影響を受けて複雑な部首やつくりを持つ西夏文字【共通一次 平1:甲骨文字,満州文字,楔形文字の写真と判別させる】【セH8満洲文字ではない,セH12「漢字を模して,パスパ文字」をつくっていない】【セH15モンゴル語を表すための文字ではない】を駆使して公文書を作成し,仏教の経典を翻訳しました。また中国に対して圧力をかけ,1044年に中国から毎年の贈り物を送ることを交換条件に,慶暦の和約を結んでいます【セH13】。西夏は1036年に敦煌を占領しましたが,このときに大量の仏典が莫高窟(ばっこうくつ)の秘密のスペースに隠され,入り口が塞がれました。これがのち1900年に発見されることとなる敦煌文献です。

(注)10世紀後半~13世紀前半。大夏という正式な国号の代わりに西夏【セH22】といわれることが多いのは,漢人中心の歴史観の影響によるものです。ちなみに遼,金と異なり,西夏には正史が作られていません。

3つ目はジュシェン人。

渤海が滅んだあとの中国東北地方には,女真(女直)(じょしん;ジュシェン,女直(じょちょく;ジュルチン) 【セH6】)が強大化しました。ツングース系で,唐代には靺鞨(まっかつ)と呼ばれていました。靺鞨のうち,黒水靺鞨からおこったのが女真(女直)人【セH5契丹人ではない】という民族です。1115年に〈完顔(ワンヤン)部の阿骨打(アクダ)〉(位1115~1123)が独立し,金(1115~1234) 【セH3唐の時代に和蕃公主が嫁いだ国ではない,セH5渤海を滅ぼしていない,セH11この女真が清朝の満洲族と「同じ系統」か問う】 【セH18中国全土に駅伝制を設けていない】を建国しました。都は中都(のちの北京)です。女真人は契丹文字と漢字をもとにして,女真文字をつくっています【セH5西夏文字ではない,セH12西夏の文字ではない】【追H21】。

◆女真(女直;ジュシェン)人は,契丹(キタイ)人をタリム盆地に追いやった

契丹はタリム盆地へ,女真は淮河まで南下

女真(女直)人は遼には鷹狩用の鷹を輸出しており,特に遼の王には最高級のハルビン産の鷹が献上されていました。『遼史』によると,遼王〈天祚帝〉(任1101~1125)のもとで1112年に宴が催されたとき,参加した各部族の長は踊るよう命じられます。そのとき,女真の〈完顔阿骨打〉(ワンヤンアグダ)は踊ることを拒否。しかしそれにに対し,〈天祚帝〉は「礼儀は知らないが,狩りは上手い」と許します。その3年後,〈完顔阿骨打〉は金【セH11この女真人が清朝を建国する満洲人と「同じ系統」か問う】を建国し,宋と協力して遼を挟み撃ちにして滅ぼすことになるのです(注)。

遼の王族であった〈耶律大石〉(やりつたいせき,在位1132~43) 【セH21,セH24時期】はタリム盆地に逃げて,ベラサグンを都に西遼(カラ=キタイ) 【セH4唐の高宗によって討たれていない】【セH14澶淵の盟により国力が増したから西に移動したわけではない,セH21,セ23ウイグルに滅ぼされていない,セH27時期】という国家を形成しました。

ただし,すべての契丹の支配層が西に移ったわけではなく,金王朝の支配層に《横すべりして生き続けた》者も多くいました(杉山正明・北川誠一『世界の歴史9 大モンゴルの時代』(中央公論新社,2008年),pp.89-90)。

(注)阿南・ヴァージニア・史代「遼・金王朝 千年の時をこえて 第18回」(http://www.peoplechina.com.cn/zhuanti/2010-08/03/content_288521.htm)

金では,お札(ふだ)や不老長寿薬を使ったり,大土地を持ち農民から金をふんだくったりするようになった今までの道教を改革する全真教【セH22西夏ではない】【追H30】がうまれ,流行しました。従来の道教は,正一教(しょういつきょう)としてこれと対立します。たてたのは,金の支配下にあった漢人の〈王重陽〉(1112~70)です。儒教や仏教(例えば禅宗の座禅や出家)の要素をプラスし,自分のために修行をすること(真功)だけでなく,他人を救うこと(真行)も大事だと説きました。仏教のお経『般若心経』も,重視されています。

現在でも,道教は全真教と正一教の二大宗派に分かれています。正一教の総本山は,江西省の竜虎山で,全真教の本部は北京の白雲観(はくうんかん)です。ほかに道教関係の建物としては,『三国志演義』で人気の〈関羽〉(かんう)を神として祀(まつ)った関帝廟(かんていびょう)は横浜を含む世界各地の中華街にみられます。

また,宋代に大型のジャンク船【セH6図版(三段櫂船とのひっかけ)】が開発されたことを背景に,海の守護神である媽祖(まそ)を祀った媽祖廟(まそびょう)は中国南部や香港・台湾・日本にみられます。

◆宋は常備軍と科挙に基づく官僚制を整備し,江南開発と海上交易も栄えた

交易ブームを背景として,宋も首都を開封に置く

五代期の政治は「武断政治」といわれ,武力がものをいう時代でした。最後の後周の〈世宗〉は禁軍(皇帝直轄の舞台) 【中央文H27記】を強化し,959年には燕雲十六州(936年に後晋の〈高祖〉が割譲していました)を遼から一部奪回しています。

しかし,彼により強化された禁軍の総司令官〈趙匡胤〉(ちょうきょういん(太祖),在位960~976) 【セH18,セH29試行 建国の年代(グラフ問題)】は,部下の支持を集めて皇帝に即位します。〈世宗〉の子が幼すぎたため,支配層によって推挙されたのです。これが,禅譲によって王朝が代わった最後の例となります。

新たな王朝である宋(960~1127の北宋【京都H21[2]】と1127~1276(1279に皇族が全滅)の南宋に分ける)の首都は,五代と同じく開封(かいほう)です【セH25長安,咸陽,建康ではない】。宋が商業による収入増を見込んだことがわかります。

宋の悩みは,周辺諸民族の勢力拡大です。防衛費用は年々増し,遊牧民に毎年の贈り物を用意しなくてはならず,国家財政を圧迫していきます。国内開発と商業振興を原動力とする経済発展によって,その費用を補おうとしたのです。

開封は東京(とうけい)ともいわれ,中央アジアからはラクダに乗って商人がやって来る国際色を備え,夜中まで飲み屋や劇場が歓楽街がにぎわうなど,現代につらなる“商業”的な大都市として発展します。この様子は〈張択端〉筆の『清明上河図』(12世紀後半)に描かれています。

また,科挙に合格した文人官僚を重用し【セH18】文治主義(ぶんちしゅぎ)を推進。中央では貴族の根城(ねじろ)であった門下省を中書省に吸収して中書門下省とし,貴族の合議によって政策を決定する形から皇帝専制への道をひらきました。六部を従える尚書省は残しましたが何度か廃止・復活され,財務については三司(塩鉄・度支・戸部)が独立して設けられています。

軍人が政治の実権をにぎる習わしをなくすため,官僚が枢密院によって皇帝直属軍(禁軍)を管轄する制度をつくります。節度使にも軍人ではなく文官をあてるようにし,軍事権をとりあげました。科挙を整備し,最終試験に皇帝の直接試験である殿試(でんし) 【セH9宰相が試験官ではない,セH11宋代以降に行われ「皇帝と官僚の結びつきが強化された」か問う】【セH18隋代ではない,H21元代ではない】【追H30唐代ではない】【明文H30記】が導入されました。

こうして,隋唐代に栄華を極めた貴族が没落し,科挙に合格した官僚と,皇帝直属軍の禁軍が皇帝独裁体制を支える存在になっていったのです.

科挙の合格者は,新興地主層(形勢戸(けいせいこ))が中心でした。彼らは唐末・五代の混乱のなかで,特に江南(長江流域)で新たに土地を占有し,小作人の佃戸(でんこ) 【セH6「奴婢」ではない】【セH26時期,セH29試行 戦争捕虜を奴隷としたわけではない(755~960の時期について)】の労働力によりのし上がった人々です。

朝貢貿易は唐の時代よりも縮小しましたが,大規模なジャンク船【セH6図版(三段櫂船とのひっかけ)】の改良により民間貿易がさかんになって,広州・泉州【H27京都[2]】・明州(現・寧波(ニンポー【早政H30】)) が繁栄し,市舶司(しはくし) 【東京H8[3]】 【セH20節度使ではない,セH23,セH25時期】【立命館H30記】が貿易を管理していました【セH7 絹を海外輸出し,大量の銅銭が流入した事実はない】。

。

ジャンク船というのは,内部に防水のための仕切り板を持つ船で,一部が浸水しても船全体に伝わることのない仕組みを持っていました。西洋の船と違い,中央部に竜骨(キール)を持ちません。

日本では,〈平清盛〉が武士出身の者として初めて政権を握りました。彼の財源は,現在の兵庫にある大輪田の泊と中国を結ぶ日宋貿易でした。大量の宋銭が輸入され,日本列島各地で流通していきます。広島の厳島神社はその航海の安全を祈ったもの。宋代から中国で盛んになった媽祖(航海の守り神)の信仰とも同期しています。

「海の道」(海のシルクロード)を通って中国産の陶磁器【東京H20[3]】が西の海域に輸送されたことから,この海上の交易ネットワークのことを「陶磁の道(セラミック=ロード)」と呼ぶこともあります。

◆宋代には商品経済が発達した

商業都市が生まれ,紙幣が刷られ,新技術が出現

宋というのはいよいよ商業が盛んになる時期です。唐代には商業は都市のなかだけで認められていたのですが,宋になるとその規制もゆるみ,あちこちに商業都市(草市や鎮)が整備されていきます。草市(そうし) 【セH16都市の城壁外や地方農村の交易場のことか問う,セH23衛所ではない,セH25同業者組合ではない】【立命館H30記】というのは,はじめは都市の城壁の外で馬のエサ(まぐさ)を売る市場のことをいったのですが,やがて粗末な市場というニュアンスになったものです。鎮(ちん) 【セH23衛所ではない】はもともと軍隊の駐屯地を指す言葉でしたが,宋の時代には交通の要所に自然発生的にできた商業都市のことをいうようになります。

商業や手工業の同業者組合として,以前からあった行(こう)【セH16】【立命館H30記】【※意外と頻度低い】や作(さく)【※意外と頻度低い】の活動が積極的になりました。これらは隋・唐の時代には城壁の中に区画された市の限定された場所で活動していましたが,宋代になると都市の枠を越え,活動の場を広げていきます。ただし,国家による規制は強く,官僚への物資の納入を担当するようになる行(こう)も出ていきます。また,客商売をする商人である客商(きゃくしょう)に物資をおろす,仲買人や問屋である牙行(がこう)と呼ばれる大商人の力も強まっていきました。

取引が増えれば,貨幣が用いられるようになり,銅銭が大量発行され,この時期には日本にも輸出されています。また,遠距離間の支払手段として,銅銭をジャラジャラ持ち運ぶのは大変不便なので,信用を保証するしくみをつくって,民間の手形【セH10遼や西夏に毎年贈るために用いられたわけではない】である交子【セH5 18世紀の米価騰貴はこの大量発行によるものではない,セH10交鈔ではない,宋の紙幣かを問う】【セH22交鈔ではない】【立命館H30記】や会子(かいし【セH10宋の紙幣かを問う】【セH22交鈔ではない】)が使われるようになり,やがてそれ自体が紙幣として価値をもつようになっていきました。また,唐~宋の時代の送金手形は飛銭【立命館H30記】とよばれ,盛んに用いられています。

取引された商品としては,白磁や青磁という磁器があります。シンプルですらっとした美しさが特色です。飾りを削ぎ落とそうとする姿勢は,当時発展した新しいタイプの儒学も関係しています。磁器とは,カオリンという珪酸塩鉱物を含む土から作られる陶器で,1300度の高温で焼き上げた半透明のうつわのことです。陶器よりも厚めで,ツヤのある白いボディが特徴です。カオリンという名は,磁器【セH7茶ではない】の一大産地である景徳鎮(けいとくちん) 【東京H9[3],H17[3]】【セH7】【セH16絹織物生産地ではない,セH27(陶磁器の産地かどうか問う),H30】にある地名「高陵」からとられ,磁器のことを英語ではchina(チャイナ)といいます。

なお“三大発明”と称される,火薬,活版印刷【共通一次

平1:元ではない】【セH2唐代に金属活字による印刷術は普及していない】,羅針盤【セH2】【東京H9[3]】の技術は,宋代【東京H9[3]】におこりました(羅針盤はのち【セH2時期(明代にヨーロッパに伝わったのではない)】にイタリア【東京H9[3]】【セA H30】で改良)。

◆新儒教(朱子学)が新たな支配階層の間に広まった

木版印刷の発展で,科挙が完成し,思想が栄えた

北宋の〈周敦頤〉(しゅうとんい,1017~73) 【慶文H30記】や〈程顥〉(ていこう)と〈程頤〉(ていい),の兄弟,従来の儒教を哲学的に高め,南宋の〈朱熹〉(しゅき,1130~1200) 【セH9,セH11】 【セH13四書を重視し宋学を大成したか問う,セH14】【立命館H30記】が大成した宋学(朱子学) 【セH9官学とされたのは陽明学ではない,セH11陽明学ではない。内容も問う「宇宙の原理や人間の本質などの探究を目指す」】です【セH13,セH27】。新儒教(ネオ=コンフューショニズム)ともいわれます。

すでに手垢のついた五経よりも四書【セH17墨家とのひっかけ】(『大学』,『中庸』,『論語』【セH13,セH14五経には含まれない】,『孟子』)を重んじ,科挙官僚になった知識人(読書人ともいいます)である士大夫(したいふ)層に支持されました。宋代以降の科挙は皇帝が最終試験を自ら行うようになったため,官僚と皇帝の結びつきが強くなり,唐代の支配階層であった貴族は没落し,代わって科挙に合格した士大夫層に代わりました。

科挙受験には特別な資格は必要ありませんでしたが【セH11「特別な受験資格が必要」ではない】,科挙合格者を出した家柄は官戸【セH4,H9(11世紀に新興地主が科挙によって官僚となり,その家は官戸と称されていたか問う),H11】とされ,特権【セH4役などの負担が免除されたか問う】が与えられます。木版印刷【明文H30記】によって印刷されやすくなった科挙のテキストは,科挙の試験対策として使用されていきます。

宋学は「大義名分論」【セH14】といって,中華⇔夷狄(いてき),君主⇔家臣の区別を重視した【セH9平等を説いたわけではない】ため,実際には遊牧民に取り囲まれていた宋の人々を勇気づける考えでもあったのです。

〈朱熹〉の「性即理」を唱える朱子学に対抗して【セH7】,「心即理」(しんそくり)【セH7,セH12時期「全真教が成立した王朝」のときのものか問う】を論じたのが,同時代の〈陸九淵〉(りくきゅうえん) 【セH7,セH12時期「全真教が成立した王朝」のときのものか問う】です。彼の説はのちに儒教の1ジャンルとして独立し,陽明学として体系化されていきます。

唐代には漢詩が盛んにつくられましたが,宋代には〈欧陽脩〉(おうようしゅう,『新唐書』『新五代史』が主著) 【セH11『資治通鑑』ではない】【セH21唐代ではない,セH25】時期】や〈蘇軾〉(そしょく,「赤壁の賦(ふ)」で有名) 【セH3長恨歌の作者ではない,セH11:宋代の文化か問う。散文の代表的作者か問う】といった古文のスタイルをみならい復興させた,散文【セH3】の名文家も現れます。すぐれた8人は「唐宋八大家」(はちだいか,はちたいか。唐の〈韓愈〉【セH3宋代ではない】【セH22古文を復興したか問う】と〈柳宗元〉【セH3宋代ではない】。宋の〈欧陽脩〉【セH11『資治通鑑』の著者ではない】,〈蘇洵〉,〈蘇軾〉,〈蘇轍〉,〈曾鞏〉,〈王安石〉【慶文H30記】)と称されました。現実には周辺民族にすっかり“押され気味”となっていた宋では,歴史上の王朝を振り返り“あのころは良かった”と懐かしむ古典主義的な風潮が流行したわけです。

仏教も宋代にスタイルが変化します。唐代に庶民の間に流行った浄土宗に代わり,より哲学的な禅宗が流行るのです。とくに科挙官僚などの上層階級では,庶民にはわからない複雑な問題を扱う禅宗をたしなむことが,ステータスとされた面があり,芸術作品にも影響を与えました。浄土宗も禅宗も木版印刷によって盛んに印刷物を発行し,当時中国にわたった鎌倉時代頃の日本人の仏僧は両者の思想を日本に広めていきました。これを鎌倉仏教と総称します。

浄土宗は1175年に美作出身の〈法然〉により開かれ,『選択本願念仏集』が主著。

浄土真宗は1224年に教徒の〈親鸞〉により開かれ,『歎異抄』『教行信証』が主著。

時宗は1274年に伊予の〈一遍〉により開かれます(死後『一遍上人語録』が編纂)。

日蓮宗は1253年に安房の〈日蓮〉により開かれ『立正安国論』が主著。

臨済宗は1191年に備中の〈栄西〉により開かれ『興禅護国論』が主著。

曹洞宗は1227年に京都の〈道元〉により開かれ,弟子の〈懐弉〉が『正法眼蔵随聞記』を著します。

◆新技術・新田開発・品種改良により農業生産性が向上した

新技術導入・江南開発・品種改良で,人口が急増

貨幣で土地を買い占めた大地主は,小作人として佃戸(でんこ) 【セH26時期】を働かせ,なかには奴隷同然の佃戸もいました。

大地主は長江下流の,従来はぐちゃぐちゃで農業どころではなかった低湿地を堤防で囲んで干拓しました(囲田)。また,低地から高地への水のくみあげには,従来から使用されていた竜骨車(chain pump)が改良されます。農業用の鉄器製造のためには製鉄業も盛んとなり,石炭にコークスを混ぜる技術が発達。

また,東南アジアからチャンパー米(まい)(占城稲(せんじょうとう))という収穫量の多い新しい品種も導入されました【セH29試行 時期(グラフ問題。春秋戦国時代~後漢または清代ではない)】。こうして生産力がアップすると,「蘇湖(江浙)熟すれば天下足る」(長江下流域で稲穂が実れば,中国人みんなのお腹を満たすことができる)といわれるようにもなりました。

お腹がいっぱいになれば,間食も増える。というわけで,喫茶の風習が広まります。現在のようにお湯を沸かして急須に入れて,茶葉から直接煮出す「煎茶」の方式ではありません。蒸して固めた茶葉の塊を削り,粉末を茶釜で煎じたり,それを粉末にして飲むスタイルでした。日本に臨済宗を伝えた〈栄西〉(えいさい;ようさい,1141~1215)は,1191年にお茶も伝え,『喫茶養生記』で茶の効用を説いています。

◆宋代には官僚と常備軍の維持のため財政が逼迫し,新法という改革が断行された

しかし,経済が盛んになればなるほど,人々の間に経済格差が生じます。また,北方の異民族の進入に対処するための軍事費も膨れ上がり,財政のやりくりがたいへんになっていました。

そこで,1067年に即位した〈神宗〉(しんそう,在位1067~85) 【セH22徽宗ではない】のときに,〈王安石〉(1021~86) 【セH21】【慶文H30記】【明文H30】が登用されます。25歳で科挙に4位で合格したエリートです。彼が財政再建のために提案したのは,歳出を減らし歳入を増やすとともに,軍事力を強化するための一連の新法でした【京都H21[2]】【セH21】。例えば,民兵を訓練して治安維持に用いる保甲法【セH14秦代ではない】,働くことで税をおさめる力役(りきえき)を免除するために免役銭を集めて働きたい者を雇う募役法,植え付け時に貧農に金銭・穀物を低金利で貸す青苗法(せいびょうほう【セH22一条鞭法ではない】),中小商人に低金利で貸し付ける市易法(しえきほう【セH24漢代ではない】【追H21北魏の制度ではない】),そして物価安定をめざす均輸法などです。これらの施策によって国家財政は好転し,かなりの効果を収めました。

しかし,特に市易法(しえきほう)や青苗法(せいびょうほう)は,貸付によってもうけていた大商人や地主【セH30】の反発も強く,反対派の旧法党(歴史家で『資治通鑑』(しじつがん(注)) 【セH3紀伝体ではない,セH9,セH11】【セH13南宋の和平派とのひっかけ】【追H21編年体か問う】を編年体【セH3紀伝体ではない,セH9】であらわした〈司馬光〉(しば こう1019~86)らの一派) 【セH9】【セH26両税法の楊炎ではない,セH30】と新法党との間の党争が起きました【セH17唐代ではない】。しかし,〈司馬光〉の死後に新法は復活され,南宋でも施行されました。

(注)『資治通鑑』は周の〈威烈王〉23年(前403)から後959年までの通史で,当初はまさに『通史』という名前でしたが〈神宗〉が「歴史を鑑(かがみ=手本)とする」という意味を込めて『資治通鑑』と名付けました。294巻,1362年分の歴史という長大なものだったので,〈朱熹〉が『資治通鑑綱目』というダイジェスト版をつくっています。

なお,〈王安石〉は科挙の試験科目を「進士科」(しんしか)に一本化。進士科は,詩と賦という二種類の韻を踏む詩の作成(作詩)だけではなく,経書の理解,論文の作成(論策)までもが求められるハイレベルな科目で,暗記力だけではなく,合格者の人柄も含めて判断しようとしたわけです。

〈王安石〉自身『三経新義』という科挙テキストを作成し,その貢献から死後は孔子廟(〈孔子〉のお墓)に一緒に祀られることになりました。

しかし,科挙の受験勉強には莫大な費用がかかったことから,宋代では経済的に余裕のある新興地主(形勢戸【セH11科挙の特別な受験資格を持った家のことではない】)の合格者が多数を占めていました。

それに,“政治家肌”であった〈王安石〉の「王学」は,やがて“思想家肌”の〈朱熹〉による「朱子学」に取って代わられるようになり,孔子廟からも〈王安石〉は移され,代わりに〈朱熹〉が入ることとなりました。

画院【セH17】という芸術家を集めた官庁を保護した〈徽宗〉(きそう,位1100~25) 【セH17高宗ではない】のころには,庭を作るためにお好みの奇岩(花石綱)を調達しようとして民衆を酷使したことなどがきっかけで,1120年に方臘の乱(ほうろうのらん)というマニ教徒の乱が起き,各地は大混乱に陥りました。このときの民衆反乱に加わった無頼層(アウトロー)たちの活躍が,物語『水滸伝』(すいこでん)のモチーフになっているといわれます。『水滸伝』は北宋末の梁山泊(りょうざんぱく,山東省の架空の地名)を舞台とし,108人の豪傑たちが義兄弟の契りを結び,悪徳官僚と戦うストーリーで,明代に現在の形に編集されました。

◆北宋は女真(金)の進入によって滅び,長江下流に遷都した

そんなときに,1126~27年に金が開封に攻め込んできたために対応が遅れ,上皇〈徽宗〉(きそう,在位1100~25,生没年1082~1135)と皇帝〈欽宗〉(位1125~27,生没年1100~61)(きんそう)は捕虜となり,華北を失いました。これを靖康の変【東京H8[3]】【H27京都[2]】【セH18地図・土木の変ではない,H21 世紀を問う】といいます。

〈欽宗〉の弟〈高宗〉(こうそう,在位1127~62)が江南に逃げて皇帝となって,宋を復活(南宋,1127~1276(1279に皇族が全滅))し,大運河の終着点である臨安(現在の杭州) 【セH2金陵とは呼ばれていない(それは明代の現・南京),セH4明の遷都先ではない】【セH21】を都にしました。

なお,〈徽宗〉は宮廷の画院を拠点にした院体画(北宗画(ほくそうが))の画家としても有名で,「鳩桃図」(きゅうとうず) 【セH11:宋代の文化かどうか問う。文人がの代表作ではない】が代表作です。この絵はのちに〈足利義満〉のもとに流れ着き,日本の国宝になっています。

こうして宋は,淮河(わいが(淮水,わいすい)) 【セH5】【H27京都[2]】以北を金に占領されてしまう事態となり,金【セH21元ではない】との和平派【セH13旧法党ではない】の〈秦檜〉(しんかい,1090~1155) 【セH21】と主戦派の〈岳飛〉(がくひ,1103~41)との対立も起きます。金【セH8遼ではない】の南進を不安視した〈秦檜〉は,1141年に〈岳飛〉らを処刑し,1142年に和議を成立させました(紹興の和議)。これは金を臣,南宗を君とする内容で【セH8「金の臣下になるという条件」か問う】,銀25万両と絹25万疋を毎年支払うもので,“金で平和を買った”わけです。

金に勝った英雄〈岳飛〉を,〈秦檜〉が自分の出世のために獄死に追いやったとされ,「中華」のほうが異民族より“上”なのだという大義名分論を説く朱子学の考え方では,〈秦檜〉は“悪者中の悪者”(国賊)です。

金は猛安・謀克(もうあんぼうこく) 【セH12時期「全真教が成立した王朝」のときのものか問う】【セH16・H27・H30】という,遊牧民と定住農牧民とで支配の方式を使い分ける制度を導入しました。

すでに1276年に首都臨安を失っていた南宋は1279年に,モンゴル人で元の皇帝〈クビライ=カアン(フビライ=ハーン)〉(位1260~94) 【追H9チンギス=ハンではない】に敗れ,逃亡していた南宋の皇族たちが亡くなり,完全に滅びました。

・800年~1200年のアジア 東アジア 現⑤・⑥朝鮮半島

8世紀末に新羅では支配が動揺し,地方勢力の台頭が活発化していました。9世紀末には,西南部で大規模な農民反乱である赤袴(せきこ;チョッコ)賊の反乱が起きています。

900年には農民出身の〈甄萱〉(キョノン,けんけん)が後百済(フペクチェ,ごくだら)王を宣言して自立,901年には〈弓裔〉(クンイェ,きゅうえい)が後高句麗を建国すると,新羅・後百済・後高句麗が並び立つ後三国時代となりました。

後高句麗につかえていた開城の豪族〈王建〉(ワンゴン,おうけん)は918年にクーデタを起こし高麗(コリョ,こうらい)を建国。926年に契丹により滅んでいた渤海の遺民を受け入れ勢力を伸ばし,935年に新羅を併合,936年には後百済を滅ぼし,半島を統一しました。高麗は新羅時代の家柄にもとづく骨品制をやめて,官僚に対してその功績に応じて田地を支給する田柴科(でんさいか,チョンシクァ)制度を導入しました(940年)。高麗は北方の契丹人や女真(女直)人との対抗の必要から,中国の五代の王朝から冊封(さくほう)を受けました。958年には科挙が導入され,官僚制が整備されていきます。すると次第に,地方の豪族出身で中央政界に進出し,文官と武官どちらか【セH8文官と武官を「兼ねた」わけではない】の官僚として特権を獲得し,「両班」(ヤンバン)階級が形成されていきました。文官と武官は,党派に分かれて争うようになり,しばしば政治の混乱を招くようになります【セH8】。

民衆の大部分は良人(りょうじん)身分の農民で,さらにその下には賤人(せんじん)身分の奴婢(ぬひ) 【セH6】がいました。

高麗では豪族の間に禅宗が流行し,天台宗も合わせて信仰されました。1020年頃には『大蔵経』の版木が彫られました。

高麗は,10世紀末には急成長した契丹の遼の圧迫を受けると契丹の冊封体制下に入る道を選びました。しかし,首都の開城は11世紀初めに遼の攻撃を受けています。一方で女真(女直)人も勢力を拡大して朝鮮半島に南下し,一部の勢力は日本の九州北部に海路で南下し,日本側からは刀伊の入寇(といのにゅうこう)として記録されています(1019年)。

のち,1125年に遼が崩壊し【セH12匈奴により滅んだわけではない】,1127年に南宋が成立すると,高麗は1128年に女真(女直)人の金の冊封体制下に入りました。高麗ではその後内紛が勃発し,下級の武臣によるクーデタにより12世紀末に武臣政権が成立しました。

渤海では第10代〈宣王〉(ソン,位818~830)が今まで従っていなかった北方の黒水靺鞨の服属に成功し,最盛期を迎えます。この頃の渤海の繁栄は「海東の盛国」とうたわれました。しかし〈宣王〉の死後には衰退が始まり,926年に契丹によって滅びました。

○800年~1200年のアジア 東南アジア

東南アジア…現在の①ヴェトナム,②フィリピン,③ブルネイ,④東ティモール,⑤インドネシア,⑥シンガポール,⑦マレーシア,⑧カンボジア,⑨ラオス,⑩タイ,⑪ミャンマー

内陸の王権が,交易ルートをめぐり対立する

・800年~1200年のアジア 東南アジア 現在の①ヴェトナム

◆チャンパーや南詔が,交易ルートをめぐり中国と対立する

9世紀初めには,チャンパー【東京H30[3]】王国(環王)の勢力が盛んになり,漢人の王朝である唐(618~907)の設置した安南都護府が攻撃されました。

防衛のために軍事力を強化すべく,現地の豪族が用いられるようになると,8世紀後半には今度は彼らが安南都護府に干渉するようになります。

9世紀後半には,雲南の南詔が,南シナ海の交易ルートにアクセスしようと,安南都護府を攻撃するようになります。しかし,唐にとって安南都護府は,東南アジアとの交易のための“生命線”です。なんとか維持しようとしましたが,次第に大型のジャンク船【セH22三段櫂船ではない】【立命館H30記】が発達・普及していくにつれ,ヴェトナム中部から直接,海上で南シナ海沿岸の広州などを結ぶルートが主流になると,ヴェトナム北部の重要性は低下し,勢いは衰えていきました。

こうして,紅河デルタの人々は,中国の王朝から政治的に独立していくことになります。

初めは906年の曲(クック)氏でした。しかし,五代十国時代の十国のひとつで,王は広東アラブ人商人の末裔とされる南漢の介入にあい,混乱します。その後の政変で938年に〈呉権〉(ゴークエン,在位939~944)が挙兵し,王を称しましたが944年に亡くなります。

一方,河口で商業ルートをおさえていた〈丁部領〉(位968~979)が,宋に朝貢して郡王に任命されましたが,979に暗殺されました。宋は北ヴェトナムに侵攻しましたが,〈丁部領〉の武将だった〈黎桓〉(位981~1005)が王朝を開き,中国に朝貢しました。

しかし,紅河の農耕地帯の拠点を押さえていなかったために国力は弱く,将軍〈李公蘊〉(リ=コウ=ウアン,りこううん,在位1009~28)が李朝【セH16時期・元を撃退していない,セH20唐代ではない】を建て,国号を大越(ダイベト)としました。首都は安南都護府のあったハノイで,昇龍(タンロン)城と名付けました。彼は三角州を開拓して農業生産を高め,紅河上流からは亜熱帯の山の幸を集めて,海域からは海の幸を取り込み,国力を増していきます。のちに,ヴェトナム南部のチャンパーも攻撃しています。

ヴェトナム中南部では,863年の安南都護府の陥落とともに,9世紀に南部沿岸を拠点とするチャム人の環王の勢力が拡大しました。しかし,やがてヴェトナム中部の勢力から〈インドラヴァルマン2世〉が即位し,877年に唐に朝貢しました。この勢力を占城(せんじょう)といいます。彼らチャム人は大乗仏教(密教)を信仰し,寺院が建設されました。占城はその後,宋にも朝貢していますが,10世紀末に南部のヴィジャヤに中心を移しました。主要な交易品は,沈香(じんこう)という香りのする木です。

・800年~1200年のアジア 東南アジア ⑤インドネシア,⑥シンガポール,⑦マレーシア

◆交易ルートの辺境に位置していたジャワ島は,農業生産アップで商業を活発化させた

シャイレーンドラ朝【共通一次

平1:時期】【セH11:カンボジアではない。時期も問う(8~9世紀か)】【セH16ボロブドゥールが建立されたかを問う,セH18,セH20地図,H22】は9世紀半ばにジャワ島で勢力を失うと,9世紀後半にはマラッカ海峡方面に拠点が移動しました。中部ジャワでは,717年に中部ジャワの南部(現在のジョグジャカルタ)にマタラム王国(古マタラム王国,717~1045)が成立しました。プランバナン寺院群という巨大なヒンドゥー寺院が建てられています。しかし,929年頃〈シンドック〉王により東部ジャワのクディリに中心地が移されます。詳しい理由はわかっていませんが,おそらく火山の噴火といった災害によるものと考えられます。1016年に内戦が起きると,東部ジャワを再統一してクディリ朝を立て直し,最盛期をもたらしたのは〈アイルランガ〉王(位1019~42?)です。クディリ時代の東部ジャワは,高い農業生産力を背景に,交易の中心地として栄えました。

インドとの活発な交易を背景に「ヒンドゥー教」や大乗仏教と土着の文化が融合し(⇒800~1200南アジア),ヒンドゥー=ジャワ文化が栄えました。特に,『ラーマーヤナ』や『マハーバーラタ』【東京H10[3]】を題材にした影絵芝居のワヤン=クリ(ワヤン,ワヤン=クリット)【セH26地域を問う】は10世紀には上演されていました。

◆マラッカ海峡の港市国家群が東西交易をめぐり競い合ったが,南インド勢力の進出を受ける

マラッカ海峡の港市国家に南インドの政権も進出

10世紀のマラッカ海峡では,三仏斉(さんぶっせい)という港市国家が,中国の史料で確認されます。これは単一の国家を指したものではなく,南インドのチョーラ朝の勢力やシュリーヴィジャヤ王国など,この地域にあったパレンバンを含む交易国家を一括りにした呼び名と見られます。960年,中国で宋が成立すると,三仏斉の国々は中国との貿易を独占しようとし,「自分がマラッカ海峡を支配するリーダーだ!」と主張し,競って朝貢をしました。

三仏斉は,インドのパーリ語やタミル語ではジャーバカ(“ジャワに関連する”という意味),イスラーム教徒にはアラビア語でザーバジュと呼ばれました。

しかし,1025年にインド南東部のチョーラ朝が,マラッカ海峡に大遠征軍を差し向け,交易ネットワークを支配しようとしましたが,1080年頃から支配は弱まります。

・800年~1200年のアジア 東南アジア 現⑧カンボジア

◆農業生産を拡大したカンボジアが交易ルートをにぎる

「水利都市」アンコールが繁栄をもたらす

ヴィジャヤに移ったヴェトナム南部のチャム人の港市国家占城(チャンパー)は,漢人の王朝宋(960~1126,1127~1276)と組んでヴェトナム北部の李朝を挟み撃ちにしようとしました。

しかし,のちに9世紀初頭にメコン川中流域のトンレサップ湖北岸を中心にしたクメール人のカンボジア王国の勢力が拡大。チャム人にとっての新たな脅威となります。

カンボジア王国は伝承では〈ジャヤヴァルマン2世〉(?~850)が始祖とされており,王は神聖な存在とされ,ヒンドゥー教の影響を受けた寺院が建てられましたが,交易ルートをめぐってたびたび争いが起きます。王はクメール人の国土をジャワ人から解放し,ジャワ島の寺院建築様式や灌漑システムを導入しました(注1)。

のちに1113年に東北タイの台地から南下した〈スールヤヴァルマン2世〉(位1113?~50?) 【セH19チャンドラグプタ2世ではない】は,アンコールで即位し,1116年には中国の宋に朝貢。東南アジア諸国にとって,中国の皇帝からより高い位(くらい)を与えられることは,中国との衝突を避けつつ,周囲の国家よりも「自分のほうが上だ!」とマウンティングするための重要な手段でした。

「ナンバーワン」より「ナンバーツー」を狙う戦略といえます(注2)。

(注1) 石澤良昭『アンコール・王たちの物語―碑文・発掘成果から読み解く』NHKブックス,2005年,p.231。

(注2)秋田茂・桃木至朗「グローバルヒストリーと帝国」『グローバルヒストリーと帝国』大阪大学出版会,2013,p.27。

また,南シナ海の交易ルートをねらって,香木の一種沈香を輸出していたチャム人の占城を1145年に攻撃。1128年には北ヴェトナムの李朝も攻撃しました。

乾季対策として貯水池を建設し,労働力を確保

一方,アンコール周辺では,9世紀以降(注1)大規模な灌漑設備が整備され,都市に大量の食料が供給される体制が整えられていきました。アンコールの“水瓶(みずがめ)”は,乾季でも涸れることのないトンレサップ湖です。シェムリアップ川から膨大な量の水を引き,東バライと西バライという灌漑のための貯水池を整備し,自然の傾斜を利用して大田地へと水を流していきました(注2)。

乾季にも栽培できるように早生種が導入され,確保した労働力が王の権威を象徴する巨大施設建設に振り向けられました。これが,65mの塔を持つ大規模な寺院(アンコール=ワット) 【セH9[19]図版・イスラム教の寺院ではない】【セH21大乗仏教の寺院ではない,セH19シュリーヴィジャヤ王国ではない・時期】【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】です。

アンコール=ワットは,都城アンコール=トム【セH27】の南部に建設しました。寺院は当初はヒンドゥー教【セH19】の神々を祀(まつ)るために建てられました。なお,アンコール=ワットから東へ60kmのところにはベン=メリア寺院があり,“東のアンコール”と呼ばれます(建設時期はアンコール=ワットより早い)。

(注1)石澤良昭『アンコール・王たちの物語―碑文・発掘成果から読み解く』NHKブックス,2005年,p.230。

(注2)石澤良昭『アンコール・王たちの物語―碑文・発掘成果から読み解く』NHKブックス,2005年,p.227~p.228。1979年に〈ベルナール=フィリップ=グロリエ〉が提起した「アンコール水利都市論」による。

アンコールに集められた周辺の産物は,西のチャオプラヤー川,北西のピマーイ,北東のワット=プーやメコン川,東部のプノンペンやチャンパー方面に向かう4つの幹線道によってトンレサップ湖まで輸送され,メコン川から南シナ海に流されました。「すべての道はアンコールへ」といわれるゆえんです(注1)。この富をめぐっては,内陸に進出しようとしたチャンパーとも抗争が起きています(注2)。

(注1)石澤良昭『アンコール・王たちの物語―碑文・発掘成果から読み解く』NHKブックス,2005年,p.243。

(注2)バイヨンの第一回廊に,1177年のチャンパー軍とのトンレサップ湖における海戦の様子が描かれています。石澤良昭・大村次郷『アンコールからのメッセージ』山川出版社,2002,p.77,p.86。

〈スールヤヴァルマン2世〉の死後,一時分裂した王家を,王子〈ジャヤヴァルマン7世〉(位1181~1218?)が統一しました。彼は,王宮アンコール=トム(大きなアンコールという意味)を整備しました。王宮の中央部には,大乗仏教寺院のバイヨンが建てられ,観世音菩薩像が豪華に配置されました。

彼は従来の王と異なり仏教に重きを置き,国内各地に施療院や宿駅を慈善事業として建設しました。ヒンドゥー教による立国“宗教改革”です。中央の祠堂では王と〈仏陀〉が一体化した像が安置されていたといい,王権の神格化をドラマチックに演出する効果がありました(注1)。アンコール朝では長い時間をかけて外来の大乗仏教やヒンドゥー教が,地元の信仰と結びつき,カンボジア的なヒンドゥー教に変化していていましたから(注2),「ヒンドゥー教」をやめて「大乗仏教」に変えた,というわけではありません。大乗仏教の要素をより多く取り入れていったということです。

現在は木の根によって覆われてしまったタ=プロムも,このときに建てられた寺院で,観光の目玉になっています。

王は,すでに荒廃していた灌漑設備の代わりに,1200年頃から各地に石橋ダム(注3)と導水路を建設。しかし,次第に泥土が堆積し,灌漑設備の維持は困難になっていったとみられます。

(注1)石澤良昭・大村次郷『アンコールからのメッセージ』山川出版社,2002,p.77,p.85。

(注2)石澤良昭『アンコール・王たちの物語―碑文・発掘成果から読み解く』NHKブックス,2005。

(注1)石澤良昭・大村次郷『アンコールからのメッセージ』山川出版社,2002,p.77,p.133の写真(コンポン=クデイの石橋)を参照。

・800年~1200年のアジア 東南アジア 現⑪ミャンマー

◆ビルマでも農業生産を拡大させたパガン朝が栄える

上座部仏教は,セイロン島からビルマへ

ビルマでは,ピューが衰えたのち,11世紀に〈アノーヤター〉王(位1044~1077)が即位してパガン朝【セH3時期(7世紀ではない),セH5,セH11:時期(11~13世紀かどうか問う)】【セH18スマトラ島ではない,セH19インドネシアではない,セH26地域を問う】【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】が開かれました。

パガンはイラワジ川中流域で,南下したビルマ人【セH5モン族の文化を保護していない】により建国され,灌漑を奨励して栄えました。上座仏教【セH6ビルマで上座仏教が信仰されているか問う】【セH16大乗仏教ではない,セH19・H22】を国教とし,多くのストゥーパ(パガン)が多数建立されました。だからパガン朝というのです。ビルマ(ミャンマー)観光の目玉シュエズィーゴン=パゴダは,〈アノーヤター〉王が建設させた寺院です(注)。

上座仏教はその後,タイ,カンボジア,ラオス方面に広がっていきます。これらの地域の寺院や仏僧は,現在にいたるまで高い社会的地位を保っています。同時にインドの南方系の文字がモン人を介して伝わり,11世紀頃にはビルマ文字がつくられています。

(注)https://www.jtb.co.jp/kaigai_guide/asia/republic_of_the_union_of_myanmar/RGN/125153/ JTB

○800年~1200年のアジア 南アジア

南アジア…現在の①ブータン,②バングラデシュ,③スリランカ,④モルディブ,⑤インド,⑥パキスタン,⑦ネパール

・800年~1200年のアジア 南アジア 現③スリランカ

セイロン島はチョーラ朝のタミル人の支配を受ける

スリランカ中央部には、アヌラーダプラ王国(前437~後1007)が栄えていましたが、南インドのタミル人の進出に悩まされるようになります。

南インドのタミル人の国家であるチョーラ朝がセイロン島に進出し、都アヌラーダプラを占領。シンハラ人のアヌラーダプラ王国は南方のポロンナルワに遷都しました(ポロンナルワ王国、11世紀~14世紀初め)。

チョーラ朝によるセイロン島の支配は1279年まで続きます。

・800年~1200年のアジア 南アジア 現②バングラデシュ、⑤インド、⑥パキスタン

◆政治的には分裂したが「ヒンドゥー教」の文化が各地に浸透した一方,イスラーム教も伝わった

北はイスラーム政権,南はヒンドゥー地方政権

この時期のインドは地方の諸国家に分裂し,各地で豊かな地方文化が栄えました。『マハーバーラタ』【東京H10[3]】や『ラーマーヤナ』が地方語に訳されていったのもこの時期です。インド各地でシヴァ神やヴィシュヌ神にまつわる聖地が巡礼の道で結ばれ,8世紀に盛んになったバクティ信仰も吟遊詩人によって各地に伝わりました。バラモンによる自然神に対する祭祀を中心とする信仰(バラモン教)が,シヴァ神やヴィシュヌ神などの民間信仰と結びついた信仰は,のちにインドを植民地化するイギリス人によって「ヒンドゥー教」と総称されることになります。

また,イスラーム教が本格的にインドに伝わったのもこの時期のことです。

インド東部のベンガルでは,8世紀半ばにパーラ朝(8世紀後半~12世紀)が高い生産力とガンジス川河口の港を握って栄え,8世紀後半にはガンジス川上流域にまで進出しました。第2代〈ダルマパーラ〉王はヴィクラマシラー僧院を建て,密教研究の中心地となりました。

しかし,パーラ朝は,インド西部でクシャトリヤの末裔を自称したプラティハーラ朝(8世紀~11世紀)や,デカン高原のラーシュトラクータ朝(8~10世紀)に阻止されます。ベンガルでは支配権はセーナ朝(11~13世紀)に移り,その後はイスラーム勢力により衰退しました。

9世紀のネパールでは,チベット=ビルマ系の民族によるタークリ朝が,チベット王国(吐蕃)に服属していました。9世紀末にマッラ朝のネパールは,チベットから独立したものの,14世紀後半まで分裂状態が続きます。

インド西部のインダス川周辺では,マイトラカ朝が5~8世紀に勢力を広げました。また,西インドで起こったプラティハーラ朝(8世紀~11世紀)は,シンド地方へのアラブ人への進入を防ぐなどし,北インドのカナウジに遷都して栄えました。しかし,領内では,ヒンドゥー教を信仰するラージプート(王の子を意味する「ラージャプトラ」のなまった言葉)を名乗る有力者が自立をはじめ,相争う時代(ラージプート時代)となりました。彼らは自分たちを,神話に登場する神の子孫であると主張したのです。

ラージプートは,灌漑施設や都市を建設し,サンスクリット語・サンスクリット文字を共通語とするサンスクリット文化圏を形成し,ヒンドゥー教の信仰を広めました。有力な王国に,チャーハマーナ(チャウハーン)朝(10世紀~12世紀)があり,王を主人公とした『プリトゥヴィーラージ=ラーソ』がヒンディー語により著されました。

デカン高原では,ラーシュトラクータ朝(8世紀~10世紀),のちに後期チャールキヤ朝(10世紀~12世紀)が栄えており,チョーラ朝と勢力を争いました。

なお,インド=アーリヤ系のシンハラ語を話す民族の住んでいたスリランカは,前3世紀頃に上座仏教を王権が受け入れました。その後は,インド南部のタミル人の諸王国と,交易を巡って抗争が続き,10世紀後半にチョーラ朝に占領されるに至りました。占領時代にヒンドゥー教が広まりましたが,1055年にチョーラ朝勢力を駆逐した〈ヴィジャヤバーフ1世〉(位1055~1110)は,スリランカの北部を中心に,仏歯寺を建立して上座仏教を復興させました。しかし,13世紀になると,北部にタミル人の王国が建てられ,シンハラ人の王国は中心地を中部の山岳地帯に移動させていきます。

イスラーム教徒のインドへの進出もこの時期のことです。

642年にニハーヴァンドの戦い【追H30】でササン(サーサーン)朝【追H30】を滅ぼしたイスラーム教徒たちは,アラビア海に沿ってインドに向かってきました。661年にウマイヤ朝が成立すると,711年にイラク総督の命令で〈ムハンマド=イブン=カーシム〉(?~715?)がシンド地方に進入し,シンド王国を滅ぼし,インダス川中流域まではイスラーム教徒が支配しました。

その後もイスラーム教徒による地方政権は続きましたが,アッバース朝(750~1258(1517))が衰えるにつれて自立傾向が強まっていきました。

アッバース朝の支配下だった,イランのホラーサーン地方の総督が821年に自立してターヒル朝を建国。アッバース朝の建国時からカリフを支えていたホラーサーン軍(ホラーサーンとは「太陽ののぼる地」という意味)が,世代交代により反旗をひるがえす形となり焦ったカリフは,親衛隊として中央ユーラシアからテュルク(トルコ)人を奴隷軍人として大量に輸入しました。彼らはマムルークと呼ばれ重用されます。

ターヒル朝出身で鍛冶職人から身を立てた〈ヤアクーブ〉が,アフガニスタン方面で867年にサッファール朝を建国。ターヒル朝を滅ぼしたサッファール朝の〈ヤアクーブ〉は,アッバース朝によりシンド総督に任命されました。シンド地方は,地中海⇔エジプトのカイロ⇔アラビア半島を結ぶ交易の中心地。イスラーム教徒に改宗する人々も増えていくようになりました。

アッバース朝が衰退すると,アム川とシル川に挟まれた地域(マーワラー=アンナフル地方) 【セH10地域「西トルキスタン」か問う】では,875年にこの地域のイラン系【セH10】貴族の〈サーマーン〉がイスラーム教に改宗した後,サーマーン朝【セH10】を建てました。サーマーン朝はアッバース家から自立し,サッファール朝を破りました。首都はブハラです。

しかし,965年頃,今度はサーマーン朝につかえていたトルコ人マムルークである〈アルプテギン〉が,アフガニスタン【セH10ここを本拠とするか問う】【追H21】のガズナで独立し,ガズナ朝(962~1186) 【セH10】【追H21時期(10世紀か)】が自立しました。〈マフムード〉(位998~1030) 【慶文H29】のときに,インドへの侵攻を開始しました。カリフ以外で初めてスルターンを名乗ったのは,ガズナ朝の〈マフムード〉(971~1030)です。のちのセルジューク朝の〈トゥグリル=ベク〉はカリフにスルターンの称号を要求しましたが,〈マフムード〉はカリフの権威は認めていました。この〈マフムード〉王にペルシア語で『王書』(シャー=ナーメ)という叙事詩を書き献上したのは〈フィルドゥシー〉(フェルドウスィー,934~1025)。さらに〈アル=ビールーニー〉(973~1048)は彼の遠征に同行して『インド誌』を記録しています。

プラティハーラ朝は,1018年に彼にカナウジを占領されて滅んでいます。彼の死後には王朝は弱体化し,1038年にセルジューク朝にホラーサーンのニシャープールを奪われ,1148年頃にアフガニスタンでゴール朝(1148頃~1215)が自立したため,ガズナ朝はインドのパンジャーブ地方に拠点を移しますが【セH219世紀ではない】,1186年に滅びます。

◆南インドのチョーラ朝はマラッカ海峡に進出し,海上交易で栄える

チョーラ朝,東南アジアにヒンドゥー文化を伝える

インド南端部では,南東のチョーラ朝(850頃~1279頃) 【追H20時期(14世紀か)】がカーヴェリ川の三角州でダムや灌漑施設を整備したことで栄え,〈ラージャラージャ1世〉(位970~985)は,南部の諸王国とスリランカを破り,さらにガンジス川や東南アジアのシュリーヴィジャヤ王国(注)にまで遠征して,一時マレー半島を支配するまでに発展し,海上交易で栄えました【セH29】【追H20東南アジアにまで遠征したか問う,時期(14世紀か)】。東南アジアにはインドの「ヒンドゥー教」文化が伝わり,10世紀頃のジャワ島【追H20】ではインドの神話を題材とした影絵芝居【追H20】ワヤン(ワヤン=クリ;ワヤン=クリット) 【追H20】が上映されていました。ちなみに,現在のインドネシアの国章に描かれるガルーダ(国営航空会社の名でもあります)は,ヒンドゥー教のヴィシュヌ神の乗り物です。

その子〈ラージェーンドラ1世〉(位1012~44)とともに,中国に使節を送っていたことが『宋史』からわかっています。この進出には,アラブ商人への対抗という意図もありました。ちなみにこの時期のチョーラ朝は,古代チョーラ朝(前3世紀頃~後4世紀)と区別し“中世チョーラ朝”ということがあります。古代チョーラ朝にはタミル語による古典文学(サンガム文学)が栄え,中世チョーラ朝はその末裔を名乗る支配層により建国されました。

南インドには,東西貿易に従事する商人組織のネットワークが形成されており,イスラーム教徒による政権が成立してからは,南インドでも戦闘に馬を用いるようになりましたが,飼育に適した草原がないため,アラビア半島からの馬の輸入が増加していきます。また中国の陶磁器の輸入や,東南アジアへの綿布の輸出が盛んになるなど,東西交易はますます活発化していきました。

(注)複数の港市を支配下におさめたシュリーヴィジャヤ王国について,中国の宋の役人(福建路提挙市舶)は13世紀初頭に次のように述べています。「もし商戦が過ぎてはいらざれば,すぐ船を出して合戦す。」(趙汝适(ちょうじょかつ)著『諸蕃志』)

○800年~1200年の南アジア 現⑦ネパール

インドからヒマラヤ山脈を越えてチベットに至るには,ネパール(カトマンズ)盆地を通るルートがありました。盆地周辺では穀物の栽培も可能で,チベット=ビルマ語派のネワール人が分布していました。

○800年~1200年のアジア 西アジア

西アジア…現在の①アフガニスタン,②イラン,③イラク,④クウェート,⑤バーレーン,⑥カタール,⑦アラブ首長国連邦,⑧オマーン,⑨イエメン,⑩サウジアラビア,⑪ヨルダン,⑫イスラエル,⑬パレスチナ,⑭レバノン,⑮シリア,⑯キプロス,⑰トルコ,⑱ジョージア(グルジア),⑲アルメニア,⑳アゼルバイジャン

「フランク人」「テュルク人」の進出の時代

温暖化の影響を受け,各地で地方政権が自立し,アラブ人のカリフの言うことをきかなくなるのがこの時代。

お隣のヨーロッパにおいても人口増加を背景として,拡大運動が始まっています。その最たる例が1095年にローマ=カトリック教会の教皇により提唱された十字軍【東京H7[1]指定語句】でした。

十字軍は宗教的情熱から始まった運動ですが,それと同時に増加したヨーロッパ諸民族の対外拡大運動でもあったのです。少数のキリスト教徒(「フランク人」(注2)と呼ばれました)の支配者がイスラーム教徒の農民を支配する体制となり,軍事力を補うために騎士修道会による移民がおこなわれました。また当時のイスラーム教徒側は十字軍との戦いを必ずしも宗教的な戦いととらえておらず,キリスト教徒に対抗する勢力も一枚岩ではありませんでした。

なお,この時代はテュルク人が活躍する時期でもあります。彼らはもともとモンゴル高原を拠点としていましたが,西に移住してイスラーム教を受け入れ軍人としての才覚を開花させ,11世紀にはセルジューク朝という大帝国を建設するに至ります。イランのサーマーン朝【慶文H29】はその育成・輸出で繁栄。そこからアフガニスタン方面のガズナ朝【セH3】,ゴール朝の北インドへの進出もこの時代です。

(注1)現在のシリアの領土とは違い,歴史的にシリア(アラビア語ではシャームと呼ばれます)と呼ばれる地域は現在のイスラエル,パレスチナ,ヨルダン,シリア,レバノンを含む東地中海沿岸の地域を指すことが普通でした。

(注2)「フランク」とはビザンツ帝国やイスラーム教徒による「ヨーロッパ人」を示す呼称でした。イスラーム世界にとっての十字軍とは「フランクの進出」でした。

◆バグダードでは大翻訳運動が進む

“アッバース=ルネサンス”が花開く

〈ハールーン=アッラシード〉(位786~809) 【セH3シャープール1世ではない】【セH21時期】の死後,その子〈マアムーン〉(位813~833)のもとで〈フワーリズミー〉が代数学(アルジブラ) 【東京H23[1]指定語句】を発達させるなど学芸が栄えました。フワーリズミーとは「ホラズム地方出身」ということを表した名です。イスラームにおける数学には,インド【東京H23[1]指定語句】で発見されたゼロの記数法が影響を与えています。

アラビア数字【セH2バビロニア王国で考案された文字ではない】は,現在,世界で使用されている算用数字のもとです【セH2】。

また,ウラマー(学者)の〈タバリー〉(位838~923) 【追H21リード文に登場】が『預言者たちと王たちの歴史』という長大な歴史書を,一神教世界観に基づく人類史の中に〈ムハンマド〉以降の歴史を位置づけた年代記の形で発表しています。

カリフの〈マアムーン〉はバイト=アル=ヒクマ(知恵の館)を建設し,学者を招いて古代ギリシア・ローマの文献のアラビア語翻訳を奨励しました。「アッバース=ルネサンス(復興)」つまり,古代ギリシアの情報のアッバース朝における“復興”といってもよいでしょう。

◆ハールーンの死後,マムルークを導入したアッバース朝は衰退に向かう

テュルク系軍人の採用で,カリフの権威が衰える

しかし〈ハールーン〉の死後,第八代カリフ〈ムスタスィム〉(位833~842)が自分の親衛隊としてテュルク系の奴隷軍人マムルークを採用したことが,衰退に向けた序曲となります。

自派で固めるために〈ムスタスィム〉はバグダードからサーマーッラーに遷都しますが,のちにカリフ〈ムワッタキル〉(位847~861)がマムルークにより暗殺される事案も発生。

サーマッラーからバグダードに再遷都されたころには,地方政権の自立もすすみ,カリフの権威はすっかり衰えていました。

◆地方政権の分裂が進むが,イスラーム教の信仰はテュルク人にも拡大した

イラン,イラク,シリア,北アフリカ,イベリア半島の各地で地方政権が自立へ

しかし,9世紀初頭からだんだんとアッバース朝の各地域で,バグダードのカリフのいうことを聞かない権力者が現れるようになっていきました。カリフを倒すまでには至らないものの,その「いうことをきかなくなる」ことを「自立する」とか「独立する」と表現します。

イランのホラーサーン地方の総督は821年に自立してターヒル朝を建国。アッバース朝の建国時からカリフを支えていたホラーサーン軍が,世代交代により反旗をひるがえす形となりました。焦ったカリフは,親衛隊としてアム川以東の地域(マー=ワラー=アンナフル)から主にテュルク(トルコ)系の人々を奴隷軍人として大量に輸入しました。彼らはマムルークと呼ばれ重用され,従来のホラーサーン軍との対立を生みましたが,しだいに政治・軍事の実権を握るまでに成長していきます(1250年にはエジプトで王朝を建設することになります)。マムルークは自由な生き方ができず,主人の持ち物として生きる存在でした(マムルークは「所有されるもの」という意味)。しかし,幼い頃から主人に育てられることもあって主人の間には特別な関係や愛情が生まれることも多く,有力者の主人が亡くなるとマムルークが後を継ぐということは,しばしば起こりました。

アフリカ東海岸から輸出され,南イラクの耕作地で土木作業に従事させられていた黒人の奴隷(ザンジュ)が869~883年に大規模な反乱を起こすと,これに乗じてアラブ人も反乱を起こし,一時は独立王国を形成しましたが883年に鎮圧されました(ザンジュの乱。ザンジュは東アフリカの港市ザンジバルの省略形です)。この反乱によりカリフの権威は傷付き,地方に軍事政権が自立するなど,アッバース朝の支配は揺らいでいくことになりました。

カリフにも,ペルシア人の貴族〈ムタワッキル〉(位847~861)が就任し,テュルク(トルコ)系の奴隷軍人(マムルーク) 【セH9アッバース朝が兵士としてマムルークを採用したか問う】【セA H30古代ギリシアではない】も政治に介入するようになっていくと,しだいにカリフは名目的な存在になっていきました。〈ムタワッキル〉の暗殺にはテュルク(トルコ)系が関与していたとみられ,政治は混乱します。

また,イラクやシリアではアラブ系遊牧民が独自の政権を樹立するようになり,イラク北部ではハムダーン朝(890~1004)が建てられ,アッバース朝を圧迫します。のちにイラクやシリアにもアラブ遊牧民による政権(イラクのモースルのウカイル朝やシリアのアレッポのミルダース朝)やクルド人による政権(マルワーン朝)が樹立されました。

アラビア半島南部イエメンにはザイド派のラッシー朝がアッバース朝から自立しており,イスマーイール派の活動も活発化していました。

また,シーア派の一派であるカルマト派が,アラビア半島東部のバフラインを拠点に9世紀末から11世紀末にかけて国家を建設。930年にはカアバ神殿に侵入し,黒色を奪い取ってしまいます。その後951年に返還されますが,彼らの地下組織は各地に張り巡らされ,シーア派のファーティマ朝とも対決姿勢をとります。アッバース朝も聖地マッカを守り切ることができなかったということで,権威の低下は免れません。

現在のレバノン山岳部では,独特の信仰を持つマロン派(注1)のキリスト教徒や,ドゥルーズ派(注2)のイスラーム教徒が,有力氏族の指導者の保護下で栄えました。

シリア山岳部ではシーア派の分派であるヌサイリー派(のちのアラウィー派)が信仰されています。

(注1)4~5世紀に修道士〈マールーン〉により始められ,12世紀にカトリック教会の首位権を認めたキリスト教の一派です。独自の典礼を用いることから,東方典礼カトリック教会に属する「マロン典礼カトリック教会」とも呼ばれます。

(注2)エジプトのファーティマ朝のカリフ〈ハーキム〉(位996~1021)を死後に神聖視し,彼を「シーア派指導者(イマーム)がお“隠れ”になった」「救世主としてやがて復活する」と考えるシーア派の一派です。

ソグディアナ【セH10地域「西トルキスタン」か問う】ではブハラ【京都H22[2]】【セH30コルドバではない】を都として,イラン系【セH10】【追H21トルコ系ではない】の支配者によりサーマーン朝 (874~999) 【京都H22[2]問題文】 【セH10】【追H21時期(10世紀ではない)】【慶文H29】が独立しています。ブハラには,医学者(著書『治癒の書』)・哲学者(〈プラトン〉と〈アリストテレス〉の思想をイスラーム教に導入)として有名な〈イブン=シーナー〉(980~1037) 【東京H23[1]指定語句】【セH10】【セH16イブン=サウードではない】【追H20時期,H30ラテン語に翻訳されたか問う】をはじめとする学者が集まり,世界屈指の文化・科学技術が発達する街となりました。

それはブハラが,東西を結ぶ交易都市であり,東西からさまざまな人や情報が集まったからにほかなりません。

◆非アラブ人の軍事政権によりアッバース朝の権威が動揺し,ペルシア湾の交易ルートが衰えた

シーア派のブワイフ朝が,カリフから称号を獲得

946年にはカスピ海の南西岸の山岳地帯ダイラムのシーア派(ザイド派)に属するブワイフ家が,ダイラム人を率いて軍事的に台頭し,アッバース朝から独立しブワイフ朝【セH16地域(西アジア),セH22

13・14世紀ではない・南アジアではない】を建国しました。

ブワイフ朝はアッバース朝の都バグダードに入城し【セH16,セH20世紀を問う】ブワイフ家の〈アフマド〉が,アッバース朝のカリフの〈ムスタクフィー〉(位944~946)に迫って「大アミール」の職を授かり,ダウラ(国家)の守護者の称号を与えられるとともに,シャー=ハン=シャー(王の中の王)というイランの伝統的な王の称号も用いました。これはアッバース朝の時代にはカリフの次に重要なポストでした。こうして,ブライフ朝によるバグダード支配が始まります。日本の歴史に置き換えると,武士が「征夷大将軍」の役職を天皇に迫っているイメージでしょうか。いずれにせよ弓矢を射る騎馬兵が政権を得た点では,同時代の日本や西ヨーロッパと共通しています。

ブワイフ朝は,配下の騎士に俸給を払うアター制に代わって土地を与え,その地で徴税をする権利(徴税権)まで与えました。徴税権付きの土地,あるいは徴税権そのもののことをイクター【セH5ジズヤではない】【セH13ラティフンディアとのひっかけ】といい,この制度をイクター制といいます【セH27後ウマイヤ朝(アンダルス(コルドバ)のウマイヤ朝)ではない,セH29】【中央文H27記】【※意外と頻度低い】。イラクでの実施が最初の例ですが,その後のイスラーム諸政権はイクター制に類する制度を採用することになります。

アッバース朝の権威の低下により,ペルシア湾からイラクにいたる交易ルートは衰えました。しかし,交易の中心は北方の草原地帯やアラビア半島南部の紅海にシフトし,イラン,エジプト,シリアが繁栄を享受するようになります。都市はイスラーム教の保護者を自任する軍人支配者の寄進(ワクフ)によって栄え,交易路も保護されました。陸海の交易や都市経済の繁栄は続き,イスラーム法の下で社会も安定化していったのです(ただし,ブワイフ朝の末期には重税により農村は荒廃し,都市の治安も乱れ,イラクの交易や都市経済は衰退します)。

なお,ブワイフ朝の支配層はシーア派のうち12イマーム派を保護しました。

◆テュルク系のセルジューク朝が強大化し,帝国を建設する

西アジアに,テュルクの時代が到来する

1071年:マラズギルト〔マンジケルト〕の戦い→1096年:第一回十字軍の開始

ブワイフ朝は,軍人同士の対立やスンナ派とシーア派の対立,イクターを授与された軍人の厳しい徴税による農村の荒廃により衰えていきました。そんな中,11世紀にはテュルク人のイスラーム王朝(スンナ派【セH23】【追H21シーア派ではない】)であるセルジューク朝【セH6タリム盆地は含まない,小アジア・パレスティナ,イラン高原は領域に含む】【セH21地図上で進出ルートを問う・アイユーブ朝ではない,セH23地図上の位置を問う】【※セルジューク朝は領域が問われる傾向にある】(1038~1194)が,マムルークの軍事力により強大化しました。

〈セルジューク〉(生没年不詳)は,当時シル川よりも北にいた遊牧民オグズ人集団の連合体の指導者でした。オグズは後に「トゥルクマーン」と呼ばれるようになります。その後〈トゥグリル=ベク〉【セH16ファーティマ朝の宰相ではない】は,1055年にバグダードに入城し,カリフに「スルターン」【セ試行「ウマイヤ朝で,スルタンの称号がイスラム史上はじめて世襲された」のではない】【セH9ウラマーのひっかけ】の位を要求し,希望通り授けられます。

スルターンとは「権威者」という意味で,そもそもカリフに対する敬称でしたが,ここでは世俗の支配者を意味します。

セルジューク朝は,遊牧国家であり首都は一定せず,バグダードやニーシャープールなどを季節的に移動していました。宰相(ワズィール)を中心とする中央集権的な行政組織がつくられ,ペルシア語が行政の公用語となりました(ただし,スルターンは当初はアラビア語,ペルシア語を理解しませんでした)。

セルジューク朝は遊牧民のテュルク【京都H20[2]】系の集団を引き連れ小アジアにも進出しビザンツ帝国を圧迫,第2代の〈アルプ=アルスラン〉(位1063~73)1071年にマンジケルトの戦い【京都H20[2]問題文】で勝利しました。セルジューク王族の一人〈スライマーン〉が小アジアのコンヤ【京都H20[2]問題文】を首都として1077年にはルーム=セルジューク朝(1077~1308) 【京都H20[2]】【セH8オスマン帝国ではない】を建国しています。イェルサレムにも支配を拡大したことから「イスラーム教徒がキリスト教の巡礼者を妨害している」という主張が生まれ,第一回十字軍のきっかけとなりました。しかし,セルジューク朝が組織的に巡礼を妨害したという事実は,明らかになっていません。

第3代〈マリク=シャー〉(位1072~92)のときにはシリアにも進出し,領域を拡大しました。各地に学院(マドラサ)を建て学問を奨励し,イラン人の宰相〈ニザーム=アルムルク〉(1018~92)によりバグダードやニシャープールになど9か所にマドラサ(学院)が建設され,ニザーミーヤ学院【東京H14[3]】【セH16カイロではない・ファーティマ朝による建設ではない】【慶文H29】と総称されました。マドラサでは学問的な修練を積んだウラマー(学者)を中心にイスラーム法学が発展する一方,難解な教義を通してにではなく,神秘的な体験を通して神との直接的な一体化を目指すスーフィズム(神秘主義) 【セH6「復古主義,原理主義的で,「コーランの教えに帰れ」と唱えていた」わけではない(それはワッハーブ派など)】が農村部で広がりをみせていました。スーフィズム教団は修行を積んだ師(シャイフ)に率いられ,民衆から聖者(ワリー)として尊敬を集めました。

中央集権国家の建設を推進し『統治の書』を記した〈ニザーム=アルムルク〉は,反対派により暗殺されました。イスマーイール派の分派ニザール派(のちのヨーロッパでは謎めいた暗殺教団“アサッシン”と呼ばれ英語のasassine(暗殺者)の語源となりました。首謀者には大麻(ハシーシュ)が使われたとされていますが,多くは後世のヨーロッパ側からの想像によるものです)による犯行です。

抒情詩『ルバイヤート(四行詩集)』が〈オマル(ウマル)=ハイヤーム〉(1048~1131。オマルはペルシア語読み。ウマルはアラビア語読み)によって編まれました。彼は,「右手(めて)に経典(コーラン),左手(ゆんで)に酒盃。ときにはハラール(イスラーム教で認められている項目),ときにはハラーム(イスラーム教で禁止されている項目)」と歌い,宗教的な縛りから自由な人間的な詩を読みました。〈ウマル〉は,ジャラーリー暦という,キリスト教徒のグレゴリウス暦よりも正確な太陽暦を天文観測によって作成した人物でもあります。30日×12ヶ月+年末の5日が基本で,4年に1度うるう年がもうけられる正確無比の暦でした。

セルジューク朝は遊牧民の国家が農耕定住民の世界に進出して建国したわけですが,広大な領土維持のためには軍事力が必要で,軍人への俸給のためにブワイフ朝が導入していたイクターを支給しました。これにより地方の自立傾向が促進されていきます。

・800年~1200年の西アジア ①アフガニスタン

ガズナ朝,ゴール朝がインドに進出

962年には,アフガニスタン【セH10】でも,サーマーン朝【追H21時期(成立は10世紀ではない)】のホラーサーン地方(現在のイラン東部)総督だった〈アルプテギン〉(?~963以前?) 【セH9[25]マムルークの出身か問う】が自立し,ガズナ朝【セH3トルコ系か問う,セH9[24],セH10】【セH28時期,セH30】【追H21時期(10世紀か)】をおこし,10世紀末には北インドに進出し始めます【セH29試行 地図の読み取り(トルコ系の勢力がインドにも進出したことを読み取り)】。ガスナ朝時代の〈フィルダウシー(フィルドゥーシー)〉(934~1025)は『シャー=ナーメ』(『王書』)というイランの神話,伝説,歴史をペルシア語で記録した叙事詩を著し,ガズナ朝の王に献上しています。

12世紀には,ガズナ朝からゴール朝(1148頃~1215) 【追H20】が自立して,インドに進入を繰り返し,1192年にはラージプート諸王国を倒して,インダス川・ガンジス川を含む北インドに支配を拡大しました。

なお,アム川下流域のホラズムでは,地元勢力がガズナ朝の支配を振り切り1077年に自立します。自立したのはセルジューク朝の総督だった人物で,ホラズム=シャーを名乗り,ホラズム=シャー朝を樹立しました【セH7セルジューク朝を滅ぼしたのはオスマン帝国ではない】。

1215年にはゴール朝を破り【追H20滅ぼしたのはセルジューク朝ではない】,シル川からイランにかけて広大な領土を一時的に支配しました。ホラズム=シャー朝のもとでは,ペルシア語文学の傑作が〈ルーミー〉(1207~73)

【セH24リード文】によって発表されました。彼は,くるくるコマのように回転する儀式で有名なメヴレヴィー教団【セH24リード文】の開祖でもあります。

・800年~1200年の西アジア 現⑯キプロス

キプロス島は東ローマ帝国〔ビザンツ帝国〕の支配下にあり、「トロードス地方の壁画聖堂群」(◆世界文化遺産、1985(2001拡張))のように、正教会をモチーフにしたビザンツ〔ビザンティン〕様式のフレスコ絵画がのこされています。

・800年~1200年の西アジア 現⑰トルコ

この時期のアナトリア半島はイスラーム教徒の支配下に入り、11世紀中頃以降はテュルク〔トルコ〕人のセルジューク朝の支配地域となります。その地方政権であったルーム=セルジューク朝(1077~1308)が東地中海沿岸に向けて拡大し、東ローマ帝国〔ビザンツ帝国〕を圧迫していきます。

・800年~1200年の西アジア 現⑱ジョージア(グルジア),⑲アルメニア,⑳アゼルバイジャン

この時期のアルメニアは9世紀からアッバース朝の支配下に置かれます。アラブ人とビザンツ帝国の間にあって,850年に〈アショット=バグラトゥニア〉家がアラブ人によりアミール(総督)に就任。同時にマケドニア朝ビザンツ帝国の〈バシレイオス2世〉により〈アショット1世〉(位885~890)として独立が認められ,独立王国として栄えました(バグラトゥニ朝,885~1045)。

のちにセルジューク朝の支配を受け,キリキア(アナトリア半島南東部)への強制的な移住も実施されました。

11世紀初めから小国に分裂するようになり,に12世紀末にはグルジア人とアルメニア人は自立し繁栄期を迎えます。

(参照)中島偉晴・メラニア・バグダサリアヤン編著『アルメニアを知るための65章』明石書店,2009年,p.62

●800年~1200年のインド洋海域

インド洋海域…インド領アンダマン諸島・ニコバル諸島、モルディブ、イギリス領インド洋地域、フランス領南方南極地域、マダガスカル、レユニオン、モーリシャス、フランス領マヨット、コモロ

インド洋の島々は,交易ルートの要衝として古くからアラブ商人やインド商人が往来していました。

○800年~1200年のアフリカ 東アフリカ

東アフリカ…現在の①エリトリア,②ジブチ,③エチオピア,④ソマリア,⑤ケニア,⑥タンザニア,⑦ブルンジ,⑧ルワンダ,⑨ウガンダ

③エチオピアでは,900年~1270年の間,アガウ人によるザグウェ朝がロハ(現在のラリベラ)を都として栄えます。

12世紀末の王〈ラリベラ〉は,首都を“第二のイェルサレム”とすべく,エチオピア正教会の岩窟聖堂群を建設しました(ラリベラの岩の聖堂群(世界文化遺産,1978))。

東アフリカ沿岸は,アラブ商人,ペルシア商人などのイスラーム教徒が来航し,モガディシュ(現④ソマリア),マリンディ(現⑤ケニア),モンバサ(現⑥タンザニア),ザンジバル(現⑥タンザニア),キルワ(現モザンビーク)などの港市国家が形成されていきました。

この地方では,現地のバントゥー語系の言語にアラビア語の語彙(ごい)が加わってスワヒリ語が生まれ,独特なスワヒリ文化【セA H30北アメリカではない】が形成されていきました。

アラブ商人やペルシア商人は,9世紀頃からすでにマダガスカル島にも寄港しています。マダガスカルには巨鳥エレファント=バードが生息しており,『千夜一夜物語』の「船乗りシンドバッドの冒険」に登場する巨鳥のモデルといわれます(注)。

(注)ジャレド・ダイアモンド,秋山勝訳『若い読者のための第三のチンパンジー』草思社文庫,2017,p.312。

○800年~1200年のアフリカ 中央アフリカ

中央アフリカ…現在の①チャド,②中央アフリカ,③コンゴ民主共和国,④アンゴラ,⑤コンゴ共和国,⑥ガボン,⑦サントメ=プリンシペ,⑧赤道ギニア,⑨カメルーン

現在の⑨カメルーンのあたりから移動してきたバントゥー系の人々のうち,コンゴ盆地のザイール川上流域に移動した人々は,この時期にアフリカを横断する交易ネットワークを築いています。11世紀から13世紀にかけ,現在のザンビアからインド洋沿岸地方や,現④アンゴラなどの大西洋岸との交易路が形成されていきました。

バントゥー系の人々の移動先の一つである,東南部を流れるザンベジ川や南のリンポポ川周辺は,高原地帯です。沿岸部のように人類や家畜にとって有害なツェツェバエが分布せず,周辺に比べると温暖湿潤で住みやすい土地でした。また,金が産出されたため,早くからインド洋沿岸の交易ネットワークとつながり,さまざまな産物が流入してきたのです。ここには遅くても900年頃から,バントゥー系のなかでもショナ人の文化が確認されるようになります。ショナ人は現在のジンバブエ共和国の多数派民族です。

◯800年~1200年の西アフリカ

西アフリカ…現在の①ニジェール,②ナイジェリア,③ベナン,④トーゴ,⑤ガーナ,⑥コートジボワール,⑦リベリア,⑧シエラレオネ,⑨ギニア,⑩ギニアビサウ,⑪セネガル,⑫ガンビア,⑬モーリタニア,⑭マリ,⑮ブルキナファソ

◆塩金交易【追H30】で栄えたガーナ王国は,ベルベル人に滅ぼされた

ニジェール川流域のガーナ王国【東京H9[3]】【セH8サハラ縦断交易で栄えたか問う,H9[24]地図上の位置を問う】【追H30】は,8世紀頃から黄金を産する国として,地中海沿岸の人々に知られていました。

滅ぼしたのは,北西アフリカに分布するベルベル人です。

ベルベル人は1076年から1077年にかけてこの地に進出するとともに,この地にイスラーム教を伝えました。現在でも,ニジェール川流域のマリ共和国の人口の80%は,イスラーム教徒です。なおガーナ王国の首都クンビ=サレーは現在の⑭マリ共和国の北部国境地方に位置し,現在の⑤ガーナ共和国の所在地とは別のところにあります。

9世紀にサハラ沙漠においてラクダを交通手段とした隊商交易が盛んになり,サハラ沙漠で産出される岩塩とサハラ沙漠の南縁で産出される金(キン)を交換する塩金【追H30】はますます盛んになっていました。そこで,ニジェール川沿岸の人々にとってイスラーム教に改宗することには,交易路の安全を確保し貿易をスムーズに行うというメリットもありました。

◯800年~1200年の北アフリカ

北アフリカ…現在の①エジプト,②スーダン,③南スーダン,④モロッコ,⑤西サハラ,⑥アルジェリア,⑦チュニジア,⑧リビア

◆エジプトではイスラーム政権のファーティマ朝,アイユーブ朝が自立し繁栄した

穀倉地帯としてアッバース朝の大事な“収入源”であったエジプトは,カリフの子の宗主権の下でアラブ人が支配していました。しかし,テュルク(トルコ)系マムルークの子がエジプトの支配を委ねられると実権を奪いトゥールーン朝(868~905)を建設,アッバース朝の宗主権下で事実上の独立を果たしました。

10世紀になると地域政権が自立する傾向は一層すすみ,現在のチュニジア【H27京都[2]】でシーア派【セH16,セH23ともにスンナ派ではない】の中でも過激派にあたるイスマーイール派の布教活動によってファーティマ朝【京都H19[2] ,H27[2]】【追H9スルタンの称号を得ていない】【セH23地図上の位置,セH29試行 セルジューク朝の下でカイロが繁栄したわけではない】が建国されました。主体となった民族はベルベル人【H27京都[2]】です。

第六代〈ハーキム〉(位996~1021)はカイロに「知恵の館」を建設。バグダードを拠点とするスンナ派のカリフに対抗し,イスマーイール派の信仰の拠点とします(彼はのちに姿をくらませますが,その彼の復活を救世主として待望するのが,現在のレバノンで信仰されているドゥルーズ派です)。

アッバース朝はテュルク系のマムルークなどを派遣して鎮圧しようとしましたが,派遣されたイラン系の軍人がいうことを聞かなくなりファーティマ朝の攻撃を押しのけました。その功績から935年にカリフに認められる形でエジプトでイフシード朝(935~969)を建国しました。事実上の独立です。

しかしチュニジアのファーティマ朝は,エジプトのイフシード朝が弱体化すると,969年にナイル川沿いの交易拠点でもある都フスタートに無血入城し,その北に新都カーヒラ(アラビア語で「勝利」という意味。英語でカイロ【セH2時期(10世紀か),ファーティマ朝の首都になったか問う】【東京H8[3]イスラームの勃興後に建設された都市を地図から選ぶ】)を建設し,「カリフ」を宣言してしまいます【セH16カリフを称したかを問う】。後ウマイヤ朝(アンダルス(コルドバ)のウマイヤ朝)の君主も「カリフ」宣言したので,なんとカリフが同時に3人存在する分裂時代となりました。ファーティマ朝のカリフは,シーア派【セH16・セH23ともにスンナ派ではない】の中でも過激な主張を唱えるイスマーイール派を保護し,アリーの後継者を自任しました。カイロ【東京H14[3]】にはアズハル学院【東京H14[3]】【セH16ニザーミーヤ学院ではない・カイロにあるかを問う】というマドラサ(学院)が建設されました。

地方政権の自立は,農村からの地租(ハラージュ)に依存していたアッバース朝にとって大きな打撃となります。

(注)765年に第6代イマームが亡くなった後,彼の長男〈イスマーイール〉をイマームにすべきと主張し,シーア派内の多数派から分離した派です。アッバース朝の支配にも激しく抵抗しました。

なお,チュニジアを離れたファーティマ朝カリフは,現在のチュニジアからアルジェリア東部にかけてをベルベル人に任せ,ズィール朝(972~1148)が建国されました。のち,現在のアルジェリアがハンマード朝(1015~1152)として自立しました。さらにリビアにはアラブ人の遊牧民が活動し,アルジェリア西部からモロッコにかけてはベルベル人の諸部族君主が分立。マグレブ地方全域にわたる統一政権は成立しませんでした。

ファーティマ朝時代にはユダヤ,キリスト,イスラーム教徒間での商工業の連携も盛んにみられましたが,カリフ〈ハーキム〉(位996~1021)はキリスト教徒やユダヤ教徒に対する抑圧を強め,イェルサレムにある〈イエス〉の墓「聖墳墓教会」の破壊を命じています。彼は死後に神聖視され,「シーア派指導者(イマーム)がお“隠れ”になった」「救世主としてやがて復活する」と考えるシーア派の一派ドゥルーズ派が生まれました(現在のレバノンを中心に信者がいます)。彼の死後はファーティマ朝の支配は動揺していきます。

12世紀後半には,クルド人【東京H25[3]】の〈サラーフ=アッディーン〉(サラディン【東京H8[3],H13[1]指定語句】【H27京都[2]】,在位1169~93) 【セH16】【追H20】が,スンナ派【セH16】のアイユーブ朝【京都H19[2]】【セH16】を開き,1171年にファーティマ朝を滅ぼしました。彼はイェルサレム【東京H8[3]】をキリスト教徒から奪回し【セH29】【追H20】,1187年には再奪回しようとした第三回十字軍【セH16第一回ではない】をヒッティーンの戦いで撃退しました【セH16イェルサレム王国は建国していない】。

アイユーブ朝は,勇猛さで知られたトルコ系やカフカス(カスピ海と国家にはさまれた山岳地帯)系の人々を軍人として積極的に採用しました。彼らは「採用されたもの」という意味を指すマムルークと呼ばれます。

なお〈サラディン〉に仕えた医者であり,ユダヤ人の哲学者〈マイモニデス〉(モーシェ;マイムーン,1135~1204)は,〈アリストテレス〉哲学を利用してユダヤ教教義をとらえなおした人物で,カイロで活躍します。

◆ベルベル人が,サハラ沙漠の横断交易の主導権を握ろうとした

北アフリカの先住民のベルベル人の多くは,少数派のハワーリジュ派を受け入れていました(注1)。彼らはマグレブ地方にルスタム朝(776?~909)を建てています。

リビアは東部(キレナイカ地方)はエジプトの政権,西部(トリポニタニア地方)は西方の政権の影響を受けましたが,アラブ系遊牧民の活動範囲でした。

9世紀頃から金を産出するガーナ王国とエジプトの直接交易ルートが放棄され,代わりに大西洋岸の交易ルートが使われるようになると,サハラ沙漠西部の塩金交易が盛んになっていました(注2)。

ハワーリジュ派のルスタム朝,イスマーイール派のファーティマ朝など,非スンナ派が各地で政権を握る中スンナ派を復活しようとする運動が起こり,1056年にベルベル系【セH3「ベルベル人」か問う,セH8「ベルベル人」か問う】のサーンハジャという遊牧民出身でスンナ派法学者の〈イブン=ヤースィーン〉(?~1059)が聖戦を宣言。モロッコのマラケシュ【セH25】にムラービト朝【東京H11[1]指定語句】【セH3ナスル朝とのひっかけ,セH8時期(11世紀),セH9マムルークにより樹立されていない,セH12エジプトのアレクサンドリアを支配したわけではない】が建てられました【セH16地域,セH21建国時期】。ムラービトの由来は,運動の主体となったイスラームの戒律に従う「ムラービトゥーン」(修道士)で,ヨーロッパではスペイン語の影響を受けた「アルモラヴィド朝」と呼ばれます。彼らはカリフを称することなく,あくまでアッバース朝のカリフを中心にスンナ派の信仰を守る政権を建てようとしたのです。この背景には,サハラ沙漠の塩と金を交換する交易ルートをめぐる経済的な争いもありました。

その証拠に,ムラービト朝【セH3】はサハラ沙漠を南に進軍し,ガーナ王国【セH9[24]地図上の位置を問う】を1076~77年に滅ぼしています(ガーナ王国の滅亡【セH3】)。

現在のセネガル地域にも,ムラービト朝の進出やイスラーム商人の交易により11世紀にイスラーム教えが伝わったとみられますが,信仰は支配者に限られていました(注3)。

(注1)ハワーリジュ派はシーア派ともスンナ派とも敵対し,カリフの位には神の権威を受け継いだ者がイスラーム教徒の共同体によって選ばれるべきであり,アラブ人であってもなくてもかまわないと主張し,のちに北アフリカのベルベル人の間に反アラブ的な思想として広がっていきました。

(注2)佐藤次高編『新版世界各国史 西アジア史Ⅰ アラブ』山川出版社,2002,p.223。

(注3)小林了編著『セネガルとカーボベルデを知るための60章』明石書店,2010年,p.30。

ムラービト朝は,当時30あまりに分裂していたイベリア半島(アラビア語でアンダルス)の小王国が,キリスト教徒の南下に対する救援を要請したことから派兵し,1090年から1110年頃にかけてムラービト朝の勢力下に入っていきました。ムラービト朝は厳格なスンナ派に基づきキリスト教諸王国の再征服運動(レコンキスタ,国土回復運動)に激しく抵抗し,対するキリスト教諸王国のイスラーム教諸国への十字軍運動が始まると,両者の争いは一層激しくなっていきました。しかし,北アフリカの遊牧民を母体とするムラービト朝【セH12エジプトのアレクサンドリアを支配したわけではない】は,本拠地がイベリア半島に移ったことで弱体化していき,1147年には同じくマラケシュに都を置くムワッヒド朝【追H21時期(10世紀ではない)】により滅びました。

ムワッヒド朝は1072年にシチリア島のパレルモを占領し,ノルマン人とも戦っています。マグレブ地方東部のハンマード朝とズィール朝はムワッヒド朝に滅ぼされました。さらにイベリア半島にも遠征して支配域を広げ,イベリア半島北部~中央部のカスティーリャ王国【東京H11[1]指定語句】と,北西部のアラゴン王国,西部のポルトガル王国(1143年にカスティーリャ=レオン王国【セH21神聖ローマ帝国ではない】から分離) などの推進していた再征服運動(レコンキスタ,国土回復運動)に立ち向かいました【セH21ドイツ騎士団によるものではない】。

◆アグラブ朝が地中海の島々を占領する

イスラームの進出に対し,フランク王国は無策

マグリブ地方ではベルベル人が国家を建てる一方,この地に駐屯していたアラブ人の中からはアッバース朝から自立する動きも起き,チュニジアではアッバース朝の宗主権の下でアグラブ朝(800~909)が成立しました。アグラブ朝はビザンツ帝国領であったシチリア島を占領し(827年にパレルモが占領されています),さらにサルディーニャ島も一時占領しました。

これに対し,分裂の進んでいた〈カール大帝〉亡き後のフランク王国には為す術がありません(843年にヴェルダン条約【セ試行】,870年にメルセン条約【セ試行】で三分裂【セH3】)。

また,9世紀にはアッバース朝に対する反乱に失敗しモロッコに逃れたアリー派のアラブ人が,ベルベル人【H27京都[2]】の支持を得てイドリース朝(789~926)を建国しました【H27京都[2]問題文(わからなくても解答可能)】。

アグラブ朝とイドリース朝の下ではイスラーム教の普及とアラビア語の使用が進み(「アラブ化」の進展),それに対するベルベル人の反乱も起きました。

◆「第二次民族大移動」の影響を受け,地域内の交流が活発化,開発が進展し「拡大」の時代を迎える

ヨーロッパは森をひらき、政権はキリスト教を保護

ヨーロッパはフランク王国の分裂後に地方政権に分立していて,特にイングランド(デーン人の支配地域への再征服が進められ,10世紀後半までには国王の宮廷と州からなるアングロ=サクソン人の統一王国が成立し,国王も「イングランド王」と呼ばれるようになっていた),フランス(例えば〈フィリップ2世〉(1180~1223)は王領を拡大),ドイツの王権が抗争します。

初期の王権は王領地からの収入が少なかったので権力が弱く,各地を移動しながら人馬や品を公課として徴収したり,各地で裁判をおこない罰金を収入としたりする移動宮廷が普通でした(“シンデレラ城”のようなお城を中心に支配しているわけではないのです)。

商業が活発化し王権が拡大するにつれ,こうした収入は貨幣に代えられ,首都の国庫に保管されるようになっていきます。

人口増にともないドイツ人は東方に移動し(ドイツ東方植民),東ヨーロッパ・中央ヨーロッパ・バルカン半島に拡大していたスラヴ人のポーランド,ベーメンなどの王権と対立しました。

この2国をめぐっては,ビザンツ帝国とローマ=カトリック教会との間に“布教合戦”が繰り広げられましたが,東方(ドニエストル川流域から9世紀末にカルパティア盆地に移動)から移住したマジャール人のハンガリー (9世紀初めに建国されていたモラヴィア人の国を滅ぼし,ザクセンとバイエルンを圧迫しました) 【セH5クリム=ハン国ではない】とともに,最終的にはローマ=カトリックを受け入れました(注)。

(注)神聖ローマ帝国オットー朝の保護するローマ=カトリック教会の下で,ボヘミア(プラハ)には司教座が置かれ,ポーランド(グニエズノ)とハンガリー(グラン)には大司教座が置かれました。〈オットー1世〉はザクセンのマクデブルクに大司教座を設置し,スラヴへの伝道の拠点としていました。一方で〈オットー2世〉はビザンツ帝国から后を迎えており,その子〈オットー3世〉はビザンツ帝国の血筋を引いていました。このことからもわかるように,1054年に東西教会が相互に破門したといっても,ヨーロッパ世界はキリスト教の統治理念・教会組織・共通の聖典という共通点や君侯同士の婚姻によって,“キリスト教文化圏”というまとまりを形成していたわけです。

イベリア半島では西部ではレオン王国が後ウマイヤ朝と領土を争い,南部のセビーリャを奪回したことからイタリア商人が直接北海に進出できるようになった点は重要です。

東部ではバルセロナ伯領(旧・スペイン辺境伯領【立命館H30記】)が拡大して1137年にはアラゴン王国と統合しました。イベリア半島(イスラーム側からはアンダルスと呼ばれました)ではイスラーム商人,ユダヤ商人が活躍し,北アフリカ,シリア,パレスチナとの交易ルートをめぐり,マケドニア朝のビザンツ帝国(867~1056)と抗争した。皇帝〈バシレイオス2世〉(位976~1025)はブルガリア王国を併合して,最盛期を迎えました。

これら諸国の支配層(君侯)は,国を超えた家門どうしの婚姻によって結びつきましたが,相続をめぐる争いも起きるようになっていきます。

また、第二次民族大移動の影響を受け,各地に城塞が建築されるようになっていきました。

交易ルートが危険にさらされたことで,食料確保のために王侯の指導で森林が切り拓かれ,湿地が干拓されました(注1)。君侯は修道院の労働力を利用し土地の開墾がすすみ,次々に新しい村がつくられます(注2)。

原生林が減ったヨーロッパでは交流が活発化し,各地で都市も成長しました。都市から都市を渡り歩く修道院が,当時のヨーロッパの情報や資金のネットワークをつくっていく原動力でしたが,その富に目をつけた君侯による私物化もすすみ,教皇の座をめぐる内部抗争とも結びつき聖職叙任権闘争につながります。

(注1)君侯が,開拓プランをたてた請負人に委託して,植民プロジェクトを立ち上げる場合もありました。請負人は労働力として農民を募ったが,強制的に人をさらう例もあったとみられます(その一つの事例が,ドイツのハーメルンという都市で1284年6月26日に発生した事件(いわゆる“ハーメルンの笛吹き男”の物語として知られる)にあることを,日本の歴史学者〈阿部謹也〉(1935~2006)が実証しています)。当時は開発のための労働力はとても貴重であり,入植者には特権が与えられることも多くありました。

(注2)〈クレルヴォーのベルナルドゥス〉(1090~1153)は,1147年にエデッサがイスラーム勢力に攻略されたことを受けて十字軍を提唱し,各地の王侯の宮廷で十字軍の必要性を説教してまわりました。フランスの〈ルイ7世〉と神聖ローマ帝国の〈コンラート3世〉らが出征しました。失敗に終わりましたが,当時の君侯はこのようにキリスト教の理念と結びつくことで自分の正統性を確保するとともに,国内の開発をすすめていこうとしたのです。

バルカン半島では,スラヴ人のセルビアや東方から進出してきたブルガールが,ビザンツ帝国と対立しつつ,正教会を受け入れています。

北方のノルマン人はキリスト教を受け入れ,イングランド,北フランス,ロシア,南イタリアで建国するとともに,北アメリカにも進出している。ノルマン人の騎士はローマ教皇と手を結び,地中海地域の一体化にも貢献しました。

この時期のヨーロッパのほとんどが農民です。領主の支配下にあって移動が制限されているため、特に農奴(のうど)といいます。

カレンダーは農業を中心として周ります。それは、現在のように「過去 → 現在 → 未来」のように進んでいく、直線的な時間のとらえ方ではありません。

「クリスマスを迎える待降節(アドベント)→12/25の降誕祭(クリスマス)→謝肉祭(カーニバル)→2月から40日間の四旬節(レント)→四旬節明けの復活祭(イースター)→聖霊降臨祭(ペンテコステ)→種々のお祭り→待降節→降誕祭…」のように,毎年同じ頃にキリスト教に関係したお祭りが催され,農作業もそれに対応します。

飢え・戦争・疫病の影響から乳児死亡率も高く,死は身近なものでした。

それゆえ,教会に対する信仰はとても自然におこなわれ,誕生→通過儀礼→結婚式→葬儀→埋葬にいたるまで,教会は民衆の生活に密着したものでした。

一方で,魔術や占いのような民間信仰も盛んで,キリスト教の信仰と線引きされていないこともしばしばでした。聖者(せいじゃ)やその遺体や持ち物の一部(聖遺物)に対する信仰があったほか,魔術を操る魔女が尊敬と恐れの対象となりました。 しかし,「魔女」は17世紀以降の社会不安を背景として,厳しい「魔女狩り」の対象になり,きびしい弾圧の対象になっていくことになります。

彼ら農民にはもちろん政治に参加する権利などなく,多くが移動の自由もなく,ときに一致団結して暴動や一揆を起こすことがありました。ドイツ農民戦争もその一つだったのです。

○800年~1200年のヨーロッパ 東ヨーロッパ

現在の①ロシア連邦(旧ソ連),②エストニア,③ラトビア,④リトアニア,⑤ベラルーシ,⑥ウクライナ,⑦モルドバ

民族の大移動を受けて西ヨーロッパの社会は自給自足の封建社会に入っていくと,黒海に北から注ぐドニエプル川やヴォルガ川を上流へさかのぼって,北方のバルト海につなげる交易ルートの往来が盛んになっていきました。これに目をつけたノルマン系のスウェード人の一派の首長である〈リューリク〉(位864~879) 【慶文H30】は,バルト海にほど近いノヴゴロドに国家を建設します【セH5ブルガリア人の国家ではない,セH7モンゴル人の支配から自立した国ではない】。この地に居住していたのは東スラヴ人の一派です。

スラヴ人の現住地は,西ウクライナから南ベラルーシの付近といわれています。現在のロシア,ベラルーシ,ウクライナなどの地方に拡大したスラヴ人は,東スラヴ人に分類されます。ノヴゴロドに居住していたのは,東スラヴ人で,彼らの中ではこの地の交易のもうけをめぐって争いが絶えなかったといいます。そこで彼らは,スウェード人(スウェーデンのヴァイキングのことで,ロシアではヴァリャーグ人ともいいます)の軍事力を頼ったのだという記録が残されています。

彼らスウェード人は,ここにいたスラヴ人【東京H6[3]】(正確には東スラヴ人)と交流して,やがて合流します。スウェード人のことを「ルーシ」ともいい,これが今のロシアの語源です(他説もあり)。

さて,リューリクの親族である〈オレーグ〉(位882~912)は,交易の拠点をさらに南に移すため,ドニエプル川中流のキエフを占領し,各地の公を支配化において,自らは大公に就任しました。これがキエフ公国(キエフ大公国,キエフ=ルーシともいいます。9世紀末~1598) 【東京H6[3]】 【セH2ビザンツ帝国の商人による建国ではない,セH5ポーランド人の国ではない】【セH25時期,セH30ブランデンブルクとのひっかけ】。各地は公国の支配者(クニャージ)により支配されていましたが,キエフの支配者は,ルーシの公たちを支配化に置き,「ヴェリーキー・クニャージ」の称号を用いました。日本語では公とか大公と訳されますが,王のような存在でした。

キエフ公国は,黒海方面とバルト海との中継貿易で栄えていましたので,ビザンツ帝国との友好関係を重視するようになります。 980年頃に即位したキエフ公国の王〈ウラディミル1世〉(位980頃~1015) 【セH25】【慶文H30】は,ビザンツ帝国との友好関係を保つため,ギリシア正教に改宗して国教化【セH23,セH25ユダヤ教ではない,セH28ピョートル大帝ではない】し,ビザンツ文化を受け容れ,専制君主政治をまねしました。彼は,ビザンツ皇帝の〈バシレイオス2世〉(位976~1025)の妹と結婚しています。さらに農民を農奴にして,貴族による大土地所有が発達していきます。彼の息子〈ヤロスラフ賢公〉(位1019~54)は,ロシア最古の成文法を整備し,11世紀後半にキエフに聖ソフィア聖堂を建てています。

このようにして,キリスト教文化圏は,東ヨーロッパ方面にも拡大していきました。

西スラヴ人に含まれるのが,ポーランド人,チェック人【セH30ハンガリー人とのひっかけ】,スロヴァキア人です。彼らはローマ=カトリックに改宗し,ラテン語の文化圏に入りました。

ポーランドの祖先であるポラン人は「平地の人」という意味。名前のとおり周囲からの進入を受けやすい土地柄です。彼らは10世紀初めに,ピャスト(ピアスト)家(車大工出身であったそうです)を中心に公国(ピャスト(ピアスト)朝,960?~1370)を形成しています。〈ミュシェコ1世〉(960?~992)のときにローマ=カトリックのキリスト教を受容し,〈ボレスワフ1世〉(992~1025)の統治下の1000年には神聖ローマ帝国から大司教座を置くことが許可され,1025年にはローマ教皇によって王国に昇格しました。ポーランド人はローマ=カトリックを受け入れることによって,神聖ローマ帝国との和平を図ったのです。〈ボレスワフ〉はウクライナまで領域を拡大させています。しかしその後12世紀中頃にポーランドは,内紛によりクラクフなど複数の公国に分裂してしまいました。

チェック人も10世紀にベーメン(ボヘミア)王国として統一【セH30ハンガリー王国ではない】しましたが,地理的にドイツ人の支配を受けやすく,11世紀に神聖ローマ帝国の支配下に入りました。1000年までにはプラハに司教座が設置されています。

○800年~1200年のヨーロッパ バルカン半島

バルカン半島…①ルーマニア,②ブルガリア,③マケドニア,④ギリシャ,⑤アルバニア,⑥コソヴォ,⑦モンテネグロ,⑧セルビア,⑨ボスニア=ヘルツェゴヴィナ,⑩クロアチア,⑪スロヴェニア

◆東ローマ帝国は,テュルク系イスラーム教徒の政権とスラヴ人の進出で勢力が衰える

イスラーム教徒の進出により押され気味だった東ローマ帝国は,8世紀以降,とくにマケドニア朝(867~1056)のときに,勢力を回復していきました。

10世紀の後半には,軍人出身ではない皇帝(文人皇帝a scholar-emperor)であった〈コンスタンティノス7世〉(在位913~920,920~944は共治,944~959)が即位。彼の治世の文芸の隆盛は,“マケドニア=ルネサンス”として知られます。古代ギリシアから連なるに学問研究が奨励され,学者が招かれました。自分でも『帝国統治論』や『儀式の書』を著しています。

11世紀にビザンツ帝国【セ試行 神聖ローマ帝国ではない】は,ブルガール人【セ試行 時期(11世紀か問う)】の第1次ブルガリア帝国を滅ぼしますが,内紛や地方反乱が勃発。さらにテュルク系のセルジューク朝【京都H19[2]】の〈アルプ=アルスラン〉が小アジア東部に進入し,1071年にマンジケルト(マラズギルト)の戦いで東ローマ皇帝〈ロマヌス4世〉を捕虜としました。身代金の支払いを条件に釈放されましたが,その後の東ローマ帝国は小アジアを喪失し,勝利したセルジューク朝の一派は小アジアにルーム=セルジューク朝を建国しました(1077~1308,首都コンヤ)。この時期にテュルク系のグループが小アジアに進出するようになり,小アジアのイスラーム化・テュルク化(注)が進展していきます。

セルジューク朝の進入により,東ローマ皇帝アレクシオス1世(位1081~1118年)はローマ教皇の〈ウルバヌス2世〉に救援を要請し,その結果第一回十字軍【セH25第四回十字軍ではない】が組織されました。しかし,ヴェネツィア商人【セH12フィレンツェではない】がイェルサレム奪回をタテマエにして第四回十字軍を主導し,商圏獲得のためにコンスタンティノープルを攻略したため,ビザンツ帝国はニケア帝国(1204~61)という亡命政権を建てました。

(注)「○○化」という言い方には,○○の特徴を有する人々がその地で支配権を拡大していった過程,その地で○○の特徴を有する住民が増えていった過程など,使われ方によって意味の変わる言葉です。一般に,「テュルク化」という場合にはテュルク系の出自を持ち,あるいはテュルク系の言語を用いる政権が支配を拡大していったこと,もしくは住民が増えていったことを指します。「イスラーム化」という場合には,その地の支配者の名がモスクの説教(フトバ)で唱えられ,イスラーム法(シャリーア)が施行されるようになっていく過程を指す場合もあります。

6~8世紀にかけてバルカン半島のスラヴ化がすすみました。それにともない先住のイリュリア人やトラキア人は山岳部に避難し牧畜民となります。

代わって黒海北岸からは遊牧民のブルガール人やマジャール人が進出してきます。

・800年~1200年のヨーロッパ バルカン半島 ②ブルガリア

◆バルカン半島東部では第一次ブルガリア帝国が発展し,正教会を受け入れる

第一次ブルガリア帝国が正教会に改宗する

7世紀にバルカン半島北部のドナウ川下流域(右岸)でブルガール人の一派により建国されたドナウ=ブルガール=カン国(第一次ブルガリア帝国)では9世紀初頭に皇帝〈クルム〉(位803~814)により中央集権化が進められ,官僚にスラヴ人が用いられ「スラヴ化」が推進されました。彼はビザンツ帝国皇帝〈ニキフォロス1世〉(位802~811)に勝利し,バルカン半島東部のアドリアノープルを陥落させたものの休止。

のち〈ボリス1世〉(位852~889)の時代に東フランク王〈ルートヴィヒ2世〉(位843~876)とローマ教会の進出に対抗するためビザンツ帝国に接近し,国家統一に利用しようと正教会に改宗【セH25】しました。バルカン半島においては,ローマ教会と正教会のどちらの側に付くかはその時々の政治状況により絶妙なバランス感覚が要求されたのです。〈ボリス1世〉はビザンツ帝国皇帝の〈ミカエル3世〉(位842~867)に主教の派遣を要求しましたがかないませんでした。

皇帝は,862年に西スラヴ系のモラヴィア王国に〈メソディオス〉と弟の〈キリロス〉を派遣してスラヴ語による聖書と典礼書(てんれいしょ,儀式に関する書物)の翻訳にとりかからせていました。兄弟はスラヴ人【追H30ケルト人ではない】への布教を目指して,スラヴ語訳のためにギリシア文字からグラゴール文字を考案しましたが難解で普及せず,ローマ教会の圧力もあって失敗に終わりました。

10世紀後半にブルガリアの〈ボリス1世〉は〈メソディオス〉の弟子を招き,ギリシア文字をベースにキリル文字【セH28契丹文字ではない】【追H30】が考案されました(つまり,キリル文字は〈キリロス〉(キリル)にちなんでいるものの,〈キリロス〉がつくった文字ではありません)。

ブルガリアではキリル文字により,歴史書・地理書・法典などが編纂され,多数設立された修道院を中心に封建領主の力の強い国柄が形成されていきました。なお,キリル文字は現在のブルガリア,セルビア,ロシアで使用されている文字の原型です。

東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の〈キュリロス〉(827~869)と弟の〈メトディオス〉(826~885)は,スラヴ人の言語を表記するため,ラテン文字からキリル文字の元となるグラゴル文字を考案しました。

〈シメオン1世〉(位893~927)のときスラヴ語が公用語化され,ビザンツ帝国に勝利し領域をアドリア海まで拡大しました。913年にはコンスタンティノープルを包囲し,コンスタンティノープル総主教がに〈シメオン〉に「皇帝」位を授けたとされ,彼は「ローマ人とブルガリア人の皇帝にして専制君主」の称号を名乗る勢いをみせます。

ブルガリアを警戒したビザンツ皇帝は,キエフ大公国の〈スヴァトスラフ〉(位945~972)と同盟してブルガリアを攻撃し,のちビザンツ皇帝〈ヴァシリオス2世〉(バシレイオス2世,位976~1025)は1014年のクレディオンの戦いでブルガリアを完膚なきまでに攻撃し,ついにこれを滅ぼしました。捕虜の眼を無慈悲につぶして返還する行為をおこなったことから,“ブルガリア人殺し”の異名があります。これをもって第一次ブルガリア帝国の滅亡です。

ブルガリアにはビザンツ帝国によりテマ制がしかれましたが,貨幣経済の浸透により農村・都市の民衆の生活は苦しくなっていきました。東ローマ帝国各地では大土地所有も進み土地貴族が形成され,テマ(セマ)が世襲されるプロニア制(プロノイア制)に変化していきました。ビザンツ帝国による地方支配がゆるむと,12世紀末にはブルガリアで反乱が起きブルガリア帝国が再建されました(第二次ブルガリア帝国,1185~1396)。ブルガール人による国家というよりは,遊牧騎馬民のクマン人,ギリシア人,山岳牧畜民のヴラフ人(古代のイリュリア人やトラキア人との関連も指摘されているラテン系の人々)も含む多民族国家でした。

・800年~1200年のヨーロッパ バルカン半島 ④ギリシャ

ビザンツ帝国の支配下にも北アフリカのイスラーム教徒が進出。

クレタ島にはイスラーム政権であるクレタ首長国(824~961)が建てられ、交易の拠点となりました。

961年に東ローマ帝国〔ビザンツ帝国〕が奪回しています。

・800年~1200年のヨーロッパ バルカン半島 ⑤アルバニア

6~8世紀にかけてバルカン半島のスラヴ化がすすみました。それにともない先住のイリュリア人やトラキア人は山岳部に避難し牧畜民となります。

11世紀以降に記録上に現れるアルバニア人には,イリュリア人との関連性が指摘されています。

・800年~1200年のヨーロッパ バルカン半島 ⑦モンテネグロ,⑧セルビア

セルビアには10世紀に第一次ブルガリア帝国が西進し、皇帝〈シメオン1世〉(位893~927)に征服されました。セルビア人は正教会を信仰しています【セH25ローマ=カトリックではない】。〈シメオン〉の死後,セルビアはビザンツ帝国とも強力してブルガリアを挟み撃ちしようとしましたが,1018年には今度はビザンツ帝国に征服されます。その支配下ではセルビア支配層に内紛が起きていました。現在のモンテネグロ周辺のセルビア西部はゼータ王国として独立し,〈ボディン〉(位1081~1101?)のもとで最大領域を達成しましたが,こちらもビザンツ王国に征服されました。ボスニアは1180年以降はハンガリーの宗主権下に置かれています。

1168年に南西部から勢力を強めた〈ステファン=ネマニャ〉はセルビア国王(位1168~96)として西部を含むセルビア全域を統一し,ネマニッチ朝を創始。1180年に東ローマ皇帝〈マヌエル2世〉(位1143~1180)が亡くなると勢力を拡大させていきました。

・800年~1200年のヨーロッパ バルカン半島 ⑨ボスニア=ヘルツェゴヴィナ

アドリア海とほぼ並行に南北方向に走るディナール=アルプス山脈周辺のボスニアは非常に山がちな地域で統一勢力が育ちにくい場所で,様々な小勢力が分立し周辺からの支配を受けました。

ボスニア北部・中央部は,クロアチア,ブルガリア,ビザンツ帝国の支配を受けたのち,12世紀にはハンガリーに併合されましたが,実権は地方貴族が握っていました。

ボスニア南部(フム地方と呼ばれました)はネマニッチ朝の下で強大化したセルビアの支配を1168年から1326年まで受けました。

・800年~1200年のヨーロッパ バルカン半島 ⑩クロアチア,⑪スロヴェニア

◆バルカン半島西部にはマジャール人のハンガリー王国が成立し,スロヴェニア人やクロアチア人は支配下に置かれていく

フィン=ウゴル語系ウゴル語派の騎馬遊牧民マジャール人は,ウラル山脈周辺のヴォルガ川下流域を現住地とし,9世紀頃から黒海北岸の草原地帯から東ヨーロッパへの移動を開始し,ドナウ川中流域のパンノニア平原で半農半牧の生活に切り替え,10世紀末にハンガリー王国【セH5クリム=ハン国ではない】を建国しました【セH30チェック人ではない】。西方のローマ教会を受け入れ,大司教座が設置されました。彼らがパンノニア平原に進出したせいで,西に移動していたスラヴ人(西スラヴ人)は,北(そのまま西スラヴ人)と南(南スラヴ人)に言語的・文化的に分かれて発展していくことになりました。

スロヴェニアは8世紀半ばにフランク王国の支配下に入っていましたが,10世紀末にマジャール人がハンガリー王国を建てると,ドイツ王の〈オットー1世〉(ドイツ王位936~73,神聖ローマ皇帝962~73)はスロヴェニアをケルンテン(カランタニア)侯領として編入し,ローマ教会を受け入れさせました。のち侯領は分裂し,強大化したハンガリーやヴェネツィアの支配下に置かれていき,スロヴェニアの国家形成は遅れました。

アドリア海に面するバルカン半島西岸のダルマツィア地方には,いくつもの港市国家が立ち並び,その富と海軍力を狙って東ローマ帝国(ビザンツ帝国)が進出しました。870年代にテマ(セマ)が置かれ,のちのドゥブロヴニク(ラグーザ)であるラグシウムやザダル(ザーラ)がビザンツ帝国の宗主権下で自治を行っていました。

クロアチアには常に周囲の情勢をみながら,ローマ教会側と正教会側のどちらに付くべきかの選択が迫られていました。初め部族連合が成立していましたが,879年にローマ教会により国家と認められて独立。しかしのちに正教会のビザンツ帝国と組むことでマジャール王国やブルガリア帝国と戦いました。その後内紛が起こり,婚姻関係のあったハンガリー王〈ラースロー1世〉(位1077~95)に仲裁を要請し,1094年にザグレブにローマ教会の司教座が置かれることになりました。その後ハンガリー王〈カールマーン1世〉(位1095~1116)が1102年にクロアチアとダルマチアの王として戴冠され,クロアチアはハンガリーの影響下に置かれることになりました。クロアチア貴族の特権と自治は認められましたが,クロアチアの太守(バン)はハンガリーに任命されます。

ハンガリーはクロアチア支配を足がかりにアドリア海への進出を図り,ハンガリー王かつクロアチア王の〈ベーラ3世〉(位1172~96)は1180年にヴェネツィアに占領されていたザダルを含むダルマチア地方,1182年にはボスニア,セルビアを占領しました。

○800年~1200年のヨーロッパ 中央ヨーロッパ

中央ヨーロッパ…現在の①ポーランド,②チェコ,③スロヴァキア,④ハンガリー,⑤オーストリア,⑥スイス,⑦ドイツ

フランク王国の〈カール〉大帝が亡くなると,王国は3分裂。そのうち東フランク王国【セH8】のカロリング家は断絶し【セH8】,911年に有力な諸侯の選挙で王が決められるようになりました【セH26】【セH8「大諸侯」の選挙】。

はじめに選ばれたのは,フランケン大公〈コンラート1世〉(位911~918)。しかし,アジア系の遊牧民マジャール人(フィン=ウゴル語形ウゴル語派)の進入に対して手を打てぬまま,ザクセン家の〈ハインリヒ1世〉(位919~936)を跡継ぎとして亡くなりました。こうしてできたのがザクセン朝です。〈ハインリヒ1世〉は「選挙で王が決められるのはもうやめにしよう」と,息子の〈オットー〉を跡継ぎにすることを,諸侯に承認させました。また,マジャール人対策のために,辺境領(マルク)の警備を強化しています。

子の〈オットー1世〉【セ試行】は,マジャール人【セ試行】を955年にレヒフェルトの戦いで撃退【セ試行 時期(10世紀か)】したことで,名声を高めました。しかし,国内に目を向けるとドイツには大諸侯が多く,いうことを聞いてくれるとは限りません。

そこで,「王の領土を,司教に寄進してご機嫌をとる代わりに,教会の組織のえらい役職(司教など)を任命したりやめさせたりする権利を得よう」と考えました。本来であれば,教会の組織のえらい役職は,教会組織のトップであるローマ教皇が任命するのが自然です。しかしオットーは,皇帝が司教を任命(「叙任」といいます)すれば,その司教は皇帝の言うことを聞いてくれるはずなので,都合が良いと考えました。まるで,司教が皇帝の「諸侯」のようになるわけなので,彼らを「聖界諸侯」とも呼びます。聖界諸侯の勢力を増やすことで,ローマ教皇がドイツの教会に口出しすることも防ぎ,ドイツの大諸侯たちも黙ってくれるならば,一石二鳥だと考えたのです。この政策を帝国教会政策といいます。

〈オットー〉はカール大帝と同様,異民族の進入をブロックし,教皇のご機嫌をとりました。「ようやくまた守ってくれる人があらわれた!」とばかりに,教皇〈ヨハネス12世〉(位955~964)は,東フランクの〈オットー1世〉【セH19時期】【セA H30】【※意外と頻度低い】にローマ帝国の冠を授けます。962年のことです。今後は,ドイツ王に就任した人物が,このローマ帝国の皇帝となる習わしとなっていったため,この王国は後に「(ドイツ人の)神聖ローマ帝国」【セA H30オーストリア帝国ではない】といわれるようになります。

そこでやはり問題になることがあります。

「教会のほうがえらいのか?」それとも「皇帝のほうがえらいのか?」という問題です。

皇帝からすると,ローマ教会の権威を利用して,皇帝をやらせてもらっている,というところもあります。大諸侯も,教皇から皇帝に任命されたのだったら,口出しできないな…となりますから。しかし,皇帝からすると,国内に教会の領土が増えすぎても,税金がとれなくなりますし,政治にも口出しされることは,あまり良くは思っていないわけです。

やがて12世紀になると,この両者に叙任権闘争(じょにんけんとうそう) 【セH2215世紀ではない】が勃発,〈ハインリヒ7世〉が,教皇〈グレゴリウス7世〉との間に1077年に“カノッサの屈辱”事件を起こしています。

スイスでは,11世紀にはアルザス地方出身とされる貴族が, “鷹の城”(ハビヒツブルク)という城を建設し,のちに12世紀には自らも城の名で呼ぶようになりました。これがのちのハプスブルク家です。

・800年~1200年のヨーロッパ 中央ヨーロッパ 現②・③チェコ、スロヴァキア

スラヴ人のうち西スラヴ系のチェック人は、10世紀にベーメン(ボヘミア)王国として統一【セH30ハンガリー王国ではない】してました。

プラハは973年には司教座が置かれています。

しかし、地理的にドイツ人の支配を受けやすく,11世紀に神聖ローマ帝国の支配下に入っています。

○800~1200年のヨーロッパ イベリア半島

北アフリカには現在,モロッコ→アルジェリア→チュニジア→リビアという国家が並んでいます。この地域を,アラブ人からみて「日が沈むところ」という意味で,アラビア語で「マグレブ地方(諸国)」といいます(♯寄り道 タジン鍋(モロッコは,ラム肉とアブラヤシ(デーツ)に塩漬けレモンを加えたものが有名)で有名な地域です)。

もともとはベルベル人の分布地域でしたが,アラブ人が移動して以来,同化が進んでいきました。ベルベル人という民族名は,ギリシア語の「バルバロイ」(訳の分からない聞き苦しい言葉を話す人々) 【セH24】に由来しており,彼ら自身は「イマージゲン(自由人)」と名乗ります。

◆後ウマイヤ朝の君主はカリフを名乗り,文芸も栄えた

カリフを名乗り,文芸が栄えた後ウマイヤ朝

711年にはウマイヤ朝支配下のアラブ人やベルベル人がイベリア半島に上陸し,西ゴート王国を滅ぼしました。このときに上陸したイベリア半島南部の小さな半島は「ターリクの山」(ジャバル=ターリク)と呼ばれるようになり,のちになまってジブラルタルと呼ばれるようになりました。現在でも地中海の入り口にあたる重要な地点を占め,スペインの領土に囲まれる形でイギリスの領土となっています。

その後,イベリア半島領ではアラブ人の支配層内で部族対立が起きる中,756年にアッバース朝に敗れてお忍びで逃れて来たウマイヤ家の王子〈アブド=アッラフマーン〉(1世,位756~788)が住民の支持を得てコルドバ【東京H11[1]指定語句】を占領し,アミールを称して後ウマイヤ朝(アンダルス(コルドバ)のウマイヤ朝,756~1031)を建国しました(注)。従来の支配層の抵抗は続き,〈アブド=アッラフマーン1世〉は777年にフランク王国の〈カール大帝〉(位768~814)に救援を求めています。

この動きに対し,北西部のアストゥリアス王国の王〈アルフォンソ2世〉は,797年に〈カール大帝〉に使節を派遣しています。

フランク王国は801年にバルセロナ【セH8】を占領し,ここにスペイン辺境領を建てました。

なお,814年にはイベリア半島北西部のサンティアゴ=デ=コンポステーラ【東京H20[3]】で〈ヤコブ〉の墓が発見されたといわれ,のちに爆発的な巡礼ブームを生むことになります。

イベリア半島北部ではナバーラ王国が建国されています。

〈アブド=アッラフマーン3世〉(位912~961)は929年にカリフの称号を名乗り,後ウマイヤ朝の黄金時代が到来します。対外的には北のキリスト教諸国と南のファーティマ朝に挟まれる形になっていましたが,カリフはイベリア半島北部のレオン王国やナヴァラ王国などを従わせ,産業・交易だけでなく都コルドバを中心に文芸も繁栄しました。

〈ヒシャーム2世〉(位976~1009年,1010~1013)に仕えた宰相〈アル=マンスール〉(938?~1002)は,イベリア半島の全域に支配権を拡大しています。

しかし11世紀に入るとカリフの支配は急速に崩れて1009年には内乱状態となり,1031年にカリフ制が廃止されて各地に小さな王国が分立する時代(第一次ターイファ(諸王国)時代,1031~1191)となりました。

◆アラゴン王国,カスティーリャ王国,ポルトガル王国が有力になっていった

イスラーム教徒の小王国が互いに覇権を争う中,キリスト教徒の諸王国が北部から国土回復運動(レコンキスタ)の攻勢を強めていきます。

1000年にカスティーリャ伯領が,レオン王国から自立。同年にレオン王国では〈サンチョ3世〉が即位しています。

1035年にはアラゴン王国が〈ラミーロ1世〉によって成立し,1076年にはナバーラ王国(~1134)を併合しました。

1037年にはカスティーリャ=レオン王国が〈フェルナンド1世〉によって成立しました。〈フェルナンド1世〉の死後,〈サンチョ2世〉が即位。〈サンチョ2世〉に仕えた騎士〈エル=シッド〉(1045?~1099)はのちに1094~99年にバレンシアを領有し,イスラーム勢力との戦いでも活躍しました。1099年に戦死した彼の武勇はのちに「わがシッドの歌」(12世紀後半)として,レコンキスタを盛り上げる役割を果たすことになります(#映画「エル・シド」1961イタリア・アメリカ。〈チャールトン=ヘストン〉(1923~2008)往年の名作)。

1137年にはバルセローナ伯領がイベリア半島東部のアラゴン王国と同君連合の国家「アラゴン連合王国」を樹立します。アラゴン連合王国は,バルセローナやバレンシアを中心都市として,イベリア半島中央部のカスティーリャ王国,西部のポルトガル王国(1143年成立)とともに,イベリア半島ではキリスト教徒によるレコンキスタ(再征服運動,国土回復運動) 【セH30地域を問う】を本格化させていきました。

13世紀~15世紀には地中海への進出を本格化させ,サルデーニャ島,コルシカ島,シチリア島,イタリア半島南部,アテネなどに領域を拡大し,アレクサンドリアやコンスタンティノープルを結ぶ香辛料交易を展開しました。

ポルトガル王国は,この地におかれていた2つの辺境伯領の支配者〈アフォンソ〉が,1143年にカスティーリャ=レオン王国との戦いに勝利して自立し,建設されました。初代国王は〈アフォンソ1世〉(位1143~85)です。ポルトガル王国はイスラーム政権との戦い(レコンキスタ)にも積極的で,十字軍の騎士と宗教騎士団の支援によって徐々に領域を南下させていきました。

イスラーム勢力の進出後,イベリア半島は多様な出自を持つ人々が共存する場となりました。支配層を形成したアラブ系ムスリム,軍の中核となった多数派のベルベル人,イスラーム教に改宗したスペイン人,さらにキリスト教徒(アラビア文化を身に付けアラビア語を話し「モサラベ」と呼ばれました)とユダヤ教徒です。キリスト教徒とユダヤ教徒はズィンミー(ジンミー)として保護され,自治が認められましたが,11~12世紀にムラービト朝とムワッヒド朝によりユダヤ教徒への迫害が強まると,北のキリスト教諸国に逃れました。これにより,ユダヤ教徒を通してイスラーム世界の情報がキリスト教世界に伝わることになりました。

また,トレドではキリスト教徒たちがユダヤ人やコンベルソ(ユダヤ人からキリスト教徒への改宗者)の強力を得て,イスラーム世界【共通一次 平1】でアラビア語【東京H10[3]】に翻訳されていた古代ギリシア【共通一次 平1】の文献を積極的にラテン語【東京H10[3]】に翻訳していきました。この動きを「12世紀ルネサンス」【立命館H30記】といいます。なかには〈エウクレイデス〉や〈アリストテレス〉といった古代ギリシアの文献のアラビア語訳【セH12】も含み,西ヨーロッパ世界にそうした情報を伝える上で重要な役割を果たしました。

カスティーリャ王国では13世紀にサラマンカ大学が創設され,〈アルフォンソ10世〉(位1312~50)はセビーリャに学者を集めて学芸を発達させました。

◆北アフリカのベルベル人がイベリア半島に進出し,キリスト教諸国と対立した

ベルベル人が,イベリア半島に進出する

一方,北アフリカのベルベル人は〈アブー=バクル〉を中心に1056年にムラービト朝(1056~1147) 【セH9】を建国し,モロッコを占領して1086年にイベリア半島に上陸。

1085年にトレドを占領【立命館H30問題文】していたカスティーリャ【立命館H30記】=レオン王の〈アルフォンソ6世〉(位1065~1109)に対し,イベリア半島のイスラーム教の小政権(タイファ)が救援を求めたことから,ムラービト朝が進出。イベリア半島のイスラーム政権の中にはベルベル人の進出を望まない者もいましたが,最終的にはトレドを除きイベリア半島はベルベル人の支配下に置かれることとなります。

その後,1130年には宗教思想の対立からムラービト朝と対立したベルベル人〈イブン=トゥーマルト〉(1091?~1130)がムワッヒド朝(1130~1269) 【追H21時期(10世紀ではない)】を建国し,1147年にムラービト朝を滅ぼしました。ムワッヒドの語源は「タウヒード」(一般に神の唯一性と訳されます)というイスラームの教義を表す用語に由来し,支配者はカリフの称号を用いました。ムワッヒド朝は1072年にシチリア島のパレルモを占領し,ノルマン人とも戦っています。マグレブ地方東部のハンマード朝とズィール朝はムワッヒド朝に滅ぼされました。さらにイベリア半島にも遠征して支配域を広げ,ベルベル人の軍事力によりキリスト教諸王国とも戦いました。

この時代には,イベリア半島にはアラブ人やベルベル人により,サトウキビ,米,綿,レモンといった農作物や灌漑技術が持ち込まれて農業開発が進みます。また都市は商業が盛んで,初め銀貨(ディルハム)・のち金貨(ディーナール)による貨幣経済が発達しました。

ムラービト朝とムワッヒド朝はイベリア半島【セH29アナトリアではない】に進出したほか,サハラ沙漠より南にも遠征し,イスラーム世界をアフリカのサハラ以南に拡大させました。例えばムラービト朝は,アフリカのガーナ王国を滅ぼし,この地にイスラームを伝えています。

なお,西ゴート王国の首都トレド【東京H23[1]指定語句】では,古代ギリシアやローマのアラビア語訳文献が,せっせとラテン語に再翻訳されていました。ギリシア語→アラビア語【東京H10[3]】→ラテン語【東京H10[3]】ですから,再々翻訳といったほうがよいかもしれません。特に,トレドをおさえたカスティーリャ=レオン王の〈アルフォンソ6世〉は,学者を招いて翻訳運動をバックアップしました。

この頃のコルドバに生まれた〈イブン=ルシュド〉(1126~98) 【セH6幾何学研究ではない,セH8元を訪問していない,セH10】【セH25パン=イスラーム主義者ではない】【追H20イブン=サウードではない,サウジアラビア王国を建設していない】【法政法H28記】【立命館H30記】は,〈アリストテレス〉【セH10】【追H20】の『オルガノン』『形而上学』『自然学』といった著作の研究を深め,イスラーム神学をより緻密なものにするためにギリシア哲学を用いて,ヨーロッパのスコラ哲学(スコラ学) 【共通一次 平1】【追H20】にも影響を与えます。トレドでの翻訳運動の積み重ねは,西ヨーロッパにおける12世紀ルネサンスへとつながっていきます【セH6「イベリア半島のイスラム文化」が,「中世ヨーロッパの文化」に影響を与えたわけではない】。

○800年~1200年のヨーロッパ 西ヨーロッパ

西ヨーロッパ…現在の①イタリア,②サンマリノ,③ヴァチカン市国,④マルタ,⑤モナコ,⑥アンドラ,⑦フランス,⑧アイルランド,⑨イギリス,⑩ベルギー,⑪オランダ,⑫ルクセンブルク

◆西ヨーロッパでは農業生産力が高まり,人口が増加。各地に都市が生まれ商業が活発化する

アッバース朝との友好関係が,フランク王国を成長させる

〈ピピン3世〉の跡継ぎは〈カール大帝〉(フランク王在位768~814,西ローマ皇帝800~814) 【東京H11[1]指定語句】です。フランスの教科書ではフランス読みでシャルル1世。ドイツの教科書ではドイツ読みで〈カール1世〉と表記されるこの王。現在のフランス,ドイツ,さらにはイタリアにまたがる広大な領土を支配したことから,ローマ教会に頼りにされることになります。

まず教皇領を圧迫していたランゴバルド王国を滅ぼしました。

北ドイツのザクセン人と戦争をして,キリスト教を信仰していなかった彼らをアタナシウス(ニカイア)派に改宗させ,エルベ川まで拡大します。この戦争はカールのおこした戦争のなかでも特に過酷なものでした。

また,かつてフン人が定着したパンノニアに移動していたモンゴル系(あるいはテュルク(トルコ)系)とされる騎馬遊牧民アヴァール人を撃退しました【セH21世紀を問う】【慶文H30】。なお,すでにフン人はインド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々などに同化しており,見る影もなくなっています。

さらに,イベリア半島では,アッバース朝によって滅ぼされたウマイヤ家の遺臣の建てた後ウマイヤ朝(アンダルス(コルドバ)のウマイヤ朝)を攻撃して,ピレネー山脈を乗り越え795年に複数の伯領からなるスペイン辺境領を設置しています。のちにバルセローナ伯が成長して,カタルーニャ地方の中心となっていきます(987年にカペー朝に対抗してカタルーニャ君主国として独立しました)。

イベリア半島での戦いぶりは,騎士道物語(武勲詩(ぶくんし))『ローランの歌』【セH30】にうたわれています【セH12『カンタベリ物語』は騎士道物語ではない】。実際には778年のスペイン遠征の帰り道,ピレネーの谷間でバスク人に襲われた事件を題材にしているようですが,死に様まで生々しく描かれています(注)。

「ローランは死期の近いのを感じた。その耳から脳漿が流れ出していた。…ローランは末期の冷かさが総身に廻って,頭から心の臓へ流れ下るのを覚えたので,一木の松の根方まで走っていって,青草の上に腹這いに伏し,剣と角笛とを体の下に隠し,頭を夷狄(注:イスラーム教徒)の勢のある方へ向けた」

イスラーム教徒のほうに向かって最後まで戦ったのだという最後のポーズにまでこだわるローラン,恐るべし。

騎士道というのは騎士が守るべき道徳のことで,キリスト教の価値観と結びつき十字軍(イェルサレムをキリスト教徒の拠点にするための戦争)やレコンキスタ(イベリア半島からイスラーム教徒の政権を追放する運動)の原動力ともなりました。

(注)木村尚三郎編『世界史資料・上』東京法令出版,1977,p.421

中世の騎士道物語には,他にインド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々の一派ブルグント人【セH15「インド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々の英雄伝説に基づく」は○,セH23スラヴ人ではない】の伝説に基づく『ニーベルンゲンの歌』【セH2中世に英訳されていない】【セH23】『アーサー王物語』【セH15カール大帝の活躍が描かれているわけではない】などがあり,各地を渡り歩く吟遊詩人(ぎんゆうしじん)【セH15】によって歌われました。『ニーベルンゲンの歌』のほうはゲルマン語派の大移動の頃に生まれたブルグント人の英雄叙事詩で,フン人の〈アッティラ〉との戦いも題材にとられています。メインとなる話は,不死身の体を手に入れた〈ジーフリト〉と妻〈ブリュンヒルト〉とのラブロマンス,そして妻に仕えていた〈ハゲネ〉の裏切りにより〈ジーフリト〉の不死身を解く弱点が漏れ〈ジーフリト〉は殺害。その犯行が暴露され,〈ハゲネ〉が殺されるところまでを扱っています。キリスト教的というよりはゲルマン的なお話で,のちに作曲家〈ヴァーグナー〉が楽劇の題材としています(⇒1870~1920のヨーロッパ 中央ヨーロッパ ドイツ)。

なお,当時のアッバース朝は新都バグダードの建設をおこなっており,共通の敵であるビザンツ帝国を持つフランク王国との間には友誼が保たれ,交易も盛んにおこなわれていました。当時のアッバース朝のカリフは〈ハールーン=アッラシード〉。この両者の提携があったからこそ,フランク王国は強大化することができたわけです(のちにベルギーの歴史学者〈ピレンヌ〉(1862~1935)は“ムハンマドなくしてシャルルマーニュ(カール大帝)なし”と端的に述べ,さまざまな議論を呼びました。この「ピレンヌ=テーゼ」は,イスラーム勢力の地中海進出により,ヨーロッパ経済が封鎖されて貨幣経済が衰退し,自給自足の物々交換による農業主体の経済が支配的になったため,フランク王国のような封建社会が成立したというものです。が,実際には地中海一帯の商業の衰退は,紀元前後には始まっていたことが明らかになっています)。

さて,勢いづいた〈カール1世〉は799年,暴動が起きたためローマから避難した〈レオ3世〉の救援に応じ,800年に軍を引き連れてローマに入城。そこで,長年空位だった西ローマ帝国の皇帝の冠を授けられました(カールの戴冠)。

〈カール1世〉は急拡大した領土を支配するために,キリスト教徒のネットワークを利用しました。もともと司教の監督するエリアである司教区は,大司教の監督下に置かれていました。彼はこれを行政単位として利用したのです。支配を確実なものとなるよう,各地方に国王の役人(伯)が任命され,毎年聖俗の大物を国王巡察使として派遣しました。

特定の首都はなく,広大な領土を支配するために,〈カール〉は常に移動しながら政治をしていました。征服地の有力者に,にらみを聞かせる必要があったわけです。

しかし,特に〈カール大帝〉が好んだのがアーヘン(現在のベルギーとドイツの国境付近)でした。805年にアーヘンに大聖堂を建設(世界文化遺産,1978)。16世紀までの間に神聖ローマ帝国の戴冠式が執り行われる場所となりました。

学者を招き,ローマ文化・キリスト教について研究をさせました。とくにブリタニアの聖職者〈アルクイン〉(735?~804) 【セH23】の研究が有名です。〈アインハルト〉(770~840)には『カール大帝伝』を書かせています。これらはラテン語で表記され,表記には読み取りやすいカロリング小文字体が考案されました。

このように,インド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々であるフランク人が,宗教的にはキリスト教アタナシウス(ニカイア)派の文化を受け入れていったのですが,まだローマ教皇はフランク王国の〈カール大帝〉を保護者とすることに踏み切れないでいました。

◆ローマ教皇はローマ帝国からフランク王国へと,守護者を“乗り換え”

捏造文書で,理論武装

しかし,いよいよ800年,クリスマスのミサのためにローマのサン=ピエトロ大聖堂を訪れた〈カール大帝〉に,教皇〈レオ3世〉(位795~816) 【セH18インノケンティウス3世ではない】は不意打ちでローマ帝国の冠を授けたんですね。〈レオ3世〉は前年に反対派により襲撃されていて,〈カール大帝〉の後ろ盾が必要だったわけです。