|

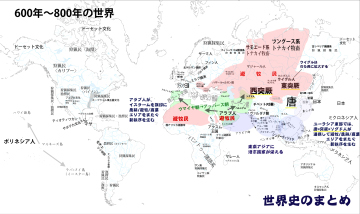

古代末期の民族大移動と中央ユーラシアの陸上交易の発展を受けて、ユーラシア大陸やアフリカ大陸北部にかけて、新たな広域国家が形成される。

南北アメリカ大陸では、中央アメリカと南アメリカのアンデス地方で政治的統合の再編がすすむ。

時代のまとめ

(1) ユーラシア大陸

遊牧民が定住農牧民地域への進出を続け、農牧複合政権(「中央ユーラシア型国家」)が樹立される。

軍事的に優位な遊牧民が、経済的に優位な定住民と提携するには、広域支配を可能にするための新思想が要求されるから、キリスト教、マニ教、イスラーム教、仏教などのいわゆる「世界宗教」が各地の政権で保護され、宗教組織を発展させていった。

東アジアでは,騎馬遊牧民の拓跋部鮮卑が,漢人支配層と融合して隋,続いて唐王朝を樹立。テュルク系の騎馬遊牧民突厥(東西に分裂)やウイグル(回鶻;回紇) 【京都H20[2]】と競合しつつタリム盆地方面にも進出する。東アジアでは,支配原理が儒教とされ、道教や仏教が民衆の生活にも浸透する。

南アジアでは,6世紀半ばに騎馬遊牧民エフタルの進出でグプタ朝(320~550)が滅んでいたが,北インドをヴァルダナ朝(7世紀前半)が統一するが,その後は地方政権が各地に並び立つ状況となる。南アジアでは,大乗仏教運動に対抗しバクティ信仰とヴィシュヌ派が普及し,バラモン教がドラヴィダ系の多神教と融合していわゆるヒンドゥー教が形成され,民衆の生活に浸透していく。

地中海東部周辺でローマ帝国(いわゆる東ローマ帝国;ビザンツ帝国)もバルカン半島への騎馬遊牧民の進出や,黒海北岸のハザール=カガン国の進出,さらに南方からのアラブ人の拡大を受ける。ローマ帝国は,「ギリシアの火」(焼夷兵器)や装甲騎兵などによりこれを撃退し,軍政改革(軍管区の設置)をおこない命脈を保つ。

ユーラシア大陸西部には,バルカン半島に騎馬遊牧民のアヴァール=カガン国やドナウ=ブルガール王国が建国される。

圧迫されたヨーロッパでは,騎兵とキリスト教,ローマ文化の積極的導入で強国となったフランク王国が対峙する。 ヨーロッパの政権はキリスト教が支配原理となり,民衆の生活にも浸透する。

アフリカ大陸の北西部では,ベルベル系遊牧民がラクダを用いたサハラ越えルートの塩金交易をおこなっていた。7世紀以降,交易で発展したアラビア半島南部を中心に,アラビア半島のアラブ系遊牧民を糾合したイスラーム勢力が周辺への拡大を開始(“アラブ=コンクェスト”(アラブの征服)(注))。アラブ人の拡大とともにイスラーム教が支配原理となり,民衆の生活に浸透する。

東南アジアではマラッカ海峡を通行する海上ルートが栄え,マレー半島,スマトラ島,ジャワ島の広範囲を,スマトラ島を拠点とするマレー系のシュリーヴィジャヤ王国が統合した。この勢力は,のちにジャワ島の勢力シャイレーンドラ朝と統合する。これらは港市国家の連合体であり,東南アジア島嶼部の国家の典型例となる。東南アジアの港市国家では,インドと中国の宗教が支配原理として取り入れられていった。

(2) アフリカ

ベルベル系遊牧民の地域に進出したアラブ人は,西アフリカのニジェール川流域(ガーナ王国【追H30】【セH8】)との塩金交易【追H30】【セH8】にも従事するようになる。

アラブ人はイベリア半島にも進出して西ゴート王国を滅ぼしたが,騎兵を整備したフランク王国は進出を食い止めた。

(3) 南北アメリカ

アメリカ大陸では,北アメリカの古代プエブロ人によるバスケットメーカー文化が拡大,中央アメリカではマヤ文明の中心が北部に移り,古典期が終わる。ティオティワカン文明は650年頃に急激に衰退した。人口増加と環境破壊の進行が原因と考えられている。

アンデス地方では北西部沿岸にモチェ文化が栄える。アンデス地方から沿岸部にかけて,ワリ文化やティワナク文化の影響が広域化している。

(4) オセアニア

ポリネシア人は700年頃に東部ポリネシアのラパ=ヌイ島,北部ポリネシアのハワイ諸島に到達する。残すところはニュージーランドである。

○600年~800年のアメリカ 北アメリカ

北アメリカの北部には,パレオエスキモーが,カリブーを狩猟採集し,アザラシ・セイウチ・クジラなどを取り,イグルーという氷や雪でつくった住居に住み,犬ぞりや石製のランプ皿を製作するドーセット文化を生み出しました。彼らは,こんにち北アメリカ北部に分布するエスキモー民族の祖先です。モンゴロイド人種であり,日本人によく似ています。

現在のエスキモー民族は,イヌイット系とユピック系に分かれ,アラスカにはイヌイット系のイヌピアット人と,イヌイット系ではないユピック人が分布しています。北アメリカ大陸北部とグリーンランドにはイヌイット系の民族が分布していますが,グリーンランドのイヌイットは自分たちのことを「カラーリット」と呼んでいます。

北アメリカでは、現在のインディアンにつながるパレオ=インディアン(古インディアン)が、狩猟・採集・漁撈・狩猟などを各地の気候に合わせて営んでいます。

北東部の森林地帯では,狩猟・漁労のほかに農耕も行われました。アルゴンキアン語族(アルゴンキン人,オタワ人,オジブワ人,ミクマク人)と,イロクォア語族(ヒューロン人,モホーク人,セントローレンス=イロクォア人)が分布しています。

北アメリカ東部のミシシッピー川流域では,ヒマワリ,アカザ,ニワトコなどを栽培し,狩猟採集をする人々が生活していました。この時期にはホープウェル文化が栄え,大規模なマウンドという埋葬塚が建設されています。

北アメリカの南西部では,アナサジ人(古代プエブロ)が,コロラド高原周辺で,プエブロ(集落)を築き,メキシコ方面から伝わったトウモロコシの灌漑農耕が行われていました。860年~1130年にかけて,現在のニューメキシコ州のチャコ=キャニオンに,大規模な集落が建設され,神殿とも考えられる建造物も見つかっています。

○600年~800年のアメリカ 中央アメリカ

マヤの都市国家が最盛期を迎えるが、のち衰退へ

◆マヤ低地の都市国家が最盛期を迎えるが、8世紀後半頃から都市の放棄が始まる

この時期の中央アメリカ(現在のユカタン半島とグアテマラ東部・南部)では,マヤ文明が「古典期」を迎えていました。大都市カラクムル、コパン、パレンケやティカルが発展しました。

マヤ低地中部ティカルは湿地と熱帯雨林の中央部に位置し,乾季に対応するために雨水が巨大な貯水池ネットワークに集められました。絶頂期には,8~12万人の人口を抱えています。

しかし、648年に内部抗争が勃発すると、その後カラクルムにマヤ低地中部の覇権が移ります。

その後、おそらく695年には外部からの民族(一説にはティオティワカンの難民)を受け入れたティカルは同年にカラクルムに勝利し、カラクルムは衰退。その戦勝記念にティカルには「神殿2」が建てられます(注1)。

コパンは、第13代〈ワシャクラフン=ウバーフ=カウィル〉王(位695~738?)により最盛期を迎えています。

都市パレンケの支配者〈パカル1世〉(603~683)の墓は,1952年に階段型ピラミッドの中から見つかっています。顔をべったり覆っていた豪華なヒスイのマスクは,彼らの技術力の高さや,交易範囲の広さを物語っています。

760年頃からマヤ低地南部の都市の放棄がすすみ,9世紀になるとマヤ低地中部の都市国家も衰退に向かいます。

滅亡の原因として、内部抗争、外部からの侵入が想定されていますが、それらの背景には開発の行き過ぎや干ばつなどの気候変動も考えられています。

文明の中心は次第にマヤ低地北部に移動していくこととなります(注2)。

(注1)芝崎みゆき『古代マヤ・アステカ不可思議大全』草思社、2010,p.120。

(注2)実松克義『マヤ文明: 文化の根源としての時間思想と民族の歴史』現代書館、2016、p.260。

◆メキシコ高原南部

トウモロコシの農耕地帯であったメキシコ高原南部のオアハカ盆地では,サポテカ人が中心都市はモンテ=アルバンを中心として栄えましたが,650年頃のティオティワカンの崩壊と足並みをそろえ、少しずつ衰退に向かいます(サポテカ文明,前500~後750)。

◆メキシコ高原北部のティオティワカンの都市文明は衰退

メキシコ高原中央部では,テオティワカン(前100~後600)を中心とする都市文明は、550年~750年までの間に衰退します。

○600年~800年のアメリカ カリブ海

カリブ海…現在の①キューバ,②ジャマイカ,③バハマ,④ハイチ,⑤ドミニカ共和国,⑤アメリカ領プエルトリコ,⑥アメリカ・イギリス領ヴァージン諸島,イギリス領アンギラ島,⑦セントクリストファー=ネイビス,⑧アンティグア=バーブーダ,⑨イギリス領モンサラット島,フランス領グアドループ島,⑩ドミニカ国,⑪フランス領マルティニーク島,⑫セントルシア,⑬セントビンセント及びグレナディーン諸島,⑭バルバドス,⑮グレナダ,⑯トリニダード=トバゴ,⑰オランダ領ボネール島・キュラソー島・アルバ島

○600年~800年のアメリカ 南アメリカ

沿岸部のモチェ、ナスカは衰退へ

南アメリカのペルー北部海岸地帯ではモチェ、南部海岸地帯ではナスカ文化が栄えますが、この時期の終わりに向かい衰退します。

山岳部ではティワナク、ワリが栄える

また,アンデス地方中央部の高地では,現在のボリビア側のティティカカ〔チチカカ〕湖の近くに紀元前から12世紀頃までティワナク文化が栄えました(8世~12世紀が最盛期)。ティワナクは標高3200mなので,ジャガイモだけが頼りです。

同時期には現在のペルー南部からチリ北部にかけての高地では,ワリ文化を生み出したワリ文化が生まれていきます(6~11世紀が最盛期)。標高差を利用し、生態系をこえた支配領域を包摂して栄えます。

◆アマゾン川流域では定住集落が栄える

アマゾン川流域(アマゾニア)の土壌はラトソルという農耕に向かない赤土でしたが,前350年頃には,木を焼いた炭にほかの有機物をまぜて農耕に向く黒土を開発しています。

オセアニア東部のサモアに到達していたラピタ人は,600年までにさらに西方のマルケサス島(現・フランス領ポリネシア)に徐々に移動。サンゴ礁島の気候に適応したポリネシア文化を形成して,アウトリガー=カヌーを用いて計画的に遠洋航海による植民を行います。

700年頃に東部ポリネシアのラパ=ヌイ島(イースター島),700年頃に北部ポリネシアのハワイ諸島に到達しています。

なお、ラロトンガ島の船乗り〈ウイ=テ=ランギオラ〉(生没年不詳)が、650年頃に南極大陸(ニュージーランド南方のロス海)に到達していたことを示唆する史料が残されています(注)。

(注)Antarctica,

“Encyclopedia Britannica”,https://www.britannica.com/place/Antarctica/History#ref390155

◆突厥が東西に分裂し,東突厥は7世紀前半に唐に服属,西突厥も8世紀に滅ぶ

東突厥は唐の皇帝に「天可汗」の称号を与えた

580年頃,突厥【大阪H30史料:629年当時の中央アジアの遊牧地帯の国家を問う。西突厥が適当か】はアルタイ山脈あたりで東西に分離し,630年には東突厥は唐の支配下に入ります。

唐は遊牧民の支配層を破壊せず,温存させたまま支配する「羈縻支配(きびしはい,羈縻政策)」【セH20王朝を問う】【セH24日本の植民地朝鮮での武断政治とのひっかけ】をとりました【大阪H30論述:どのようなシステムで周辺の諸民族・国家を支配し,または外交関係をむすんで帝国を維持しようとしたか。唐から宋朝にかけての時代を中心に】。遊牧民の側も唐の〈太宗〉(位626~49)を「天可汗」(テュルク語でテングリカガン)と呼び,「可汗」の支配として統治を受けました。

しかし,のちに682年に東突厥は再び自立しましたが,内紛が相次ぎ,744年にテュルク系の鉄勒の部族のうちの一つウイグルに攻められ,ウイグルの首長が可汗となり,突厥によるモンゴル高原支配は滅びます。

また西突厥は,支配層であった氏族である阿史那氏が741年頃に滅亡。その後は,突騎施(テュルギシュ)や葛邏禄(カルルク,歌邏禄;葛禄)の勢力が強まります。

◆イスラーム勢力が中央アジアに進出し,ウイグルが台頭。突厥とソグド人が衰退する

ウイグルの台頭とイスラームの拡大が,草原地帯や中国にも影響を及ぼす

鉄勒(てつろく)の部族のなかに,「トグズ=オグズ」という部族がおり,そのうちの一つがウイグル(回鶻(かいこつ))と呼ばれていました。トグズ=オグズというのは9つの連合体という意味で,9つの部族がまとまって連合を組んでいたので,そう呼ばれます。ウイグルの初代可汗〈キョル=ビルゲ〉(位744~747)との子〈葛勒可汗〉(位747~759)は,支配領域を拡大しました。

そんな中,ソグド人の父と突厥人の母をもつ節度使の〈安禄山〉(あんろくさん,705~757)と武将の〈史思明〉(ししめい,?~761)とともに,中央ユーラシアの突厥人やソグド人を集め,唐から独立しようとする安史の乱(755~763年)が起こされました【セH11元の中国支配が崩壊するきっかけとなったわけではない】【セH16赤眉の乱ではない】。彼の反乱の背景には,この頃,今まで中央ユーラシアで力を持っていた遊牧民の突厥と,商業民のソグド人の立場が揺らいでいたことがありました(注)。

これには唐の軍事力だけでは鎮圧しきれず,遊牧騎馬民族のウイグル【セH21月氏ではない,セH23】に鎮圧を要請し,ようやくおさまる体(てい)たらくでした。

唐に保護されていた商業民族ソグド人の本拠地(アム川とシル川に囲まれたソグディアナ地方)が,イスラーム軍による進入を受けていた影響も少なくありません(751年にはタラス河畔の戦いで唐【セH14ウイグルではない】【追H20・H30隋ではない】がアッバース朝【セH14ウマイヤ朝ではない】に敗北しています)。

(注)森安孝夫「ウイグルから見た安史の乱」『内陸アジア言語の研究』17,p.117-170,2002.9(https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/17824/sial17-117.pdf)。また,杉山正明『中国の歴史08

疾駆する草原の征服者 ─遼 西夏 金 元─』2005,講談社を参照。

◆突厥人とソグド人を両親に持つ〈安禄山〉らの乱は,ウイグルの軍事力で鎮圧される

草原地帯は,突厥からウイグルの時代に向かう

その後のウイグルは,その見返りに唐に大量の絹を要求するようになり,唐の財政を圧迫させるようになりました。次の〈牟羽(ブグ)可汗〉も反乱鎮圧に協力し,中国からマニ教の僧侶を連れて帰りました。このときから,ウイグルの支配層にマニ教が伝わるようになるのです。マニ教は,〈ゾロアスター〉〈ブッダ〉〈イエス=キリスト〉を先駆者として認めるイランの宗教で,マニ教の神(光明神)が,遊牧民の天の神(テングリ)と結びついて受け入れられたと考えられます。

ウイグルは,モンゴル高原のオルホン川流域に宮殿を築き,オルドゥ=バリクなどと呼ばれる都市を建設しました。遊牧民がこれだけの大都市を草原地帯につくり,上層部が定住するようになるというのは,珍しいことです。また,突厥文字の影響を受けたウイグル文字【セH15遊牧民最古の文字ではない】を作成しました。

また,この時期にはモンゴル高原からカザフスタンにかけて,石人という石像がしばしば建てられました。2~3頭身くらいのヒゲを生やした男性の像が,草原の中にぽつんと東向きに建てられているのが特徴です。

◆チベットの吐蕃は東西交易ルートを確保し,唐と対立した

インドの密教がチベット帝国に伝わった

チベット高原を7世紀に統一したのは,〈ソンツェン=ガンポ〉(位629~649) 【セH4,セH7】【セH20】【追H30中国東北部ではない】【慶商A H30記】です。中国はこの王国を吐蕃(とばん;チベット帝国,7~9世紀中頃) 【京都H21[2]】【共通一次 平1:時期を問う(12世紀半ばではない)・地図上の位置を問う(タリム盆地ではない)】【Hセ3唐代に和蕃公主が嫁がされていない,Hセ7鮮卑ではない,セH9[14]ヴェトナム北部ではない,イスラム文化と中国文化は融合していない,フビライの攻撃で滅んでいない】【セH17成立の時期】【セA H30】と呼びました。インドの文字からチベット文字【セH9】【セH17】をつくり,インドから伝わった密教(みっきょう)と,チベットの民間信仰(ボン教)が合わさった神秘的なチベット仏教(俗にいう「ラマ教」は,仏教とは別の宗教というニュアンスを含むため,チベット人はこの呼称を使いません)を吐蕃(とばん;チベット帝国)の国教として採用しました。

密教は7~8世紀に,庶民に広がった大乗仏教に対する批判から生まれた仏教です。この時期には西北インドにイスラーム勢力が進出していたため,北方にはヒマラヤ越えルートで伝わります。だから,まずチベットに密教が伝わったわけです。

唐の皇帝〈李世民〉は,娘(文成公主)(公主とは王女のこと)を〈ソンツェン=ガンポ〉の子〈クンソン=クンツェン〉の嫁にやることで,友好関係を結ぼうとしました。このように異民族に政略結婚のために贈られた女性のことを和蕃公主(わばんこうしゅ)といいます。

吐蕃は東西交易ルートにも進出し,コータンや敦煌といったオアシス都市を支配下に収めました。

また中国南部山岳地帯の雲南を通って東南アジアにまでいたる「茶馬古道」(ちゃばこどう)という交易ルートにより、チベットからは毛織物、毛皮や薬草が、中国方面からは茶、銀、絹などが運ばれました。

貨幣として用いられていたのはユーラシア西南沿岸でしかとれないタカラガイ。海から遠く離れたチベット高原で、南の島の貝殻が貨幣として用いられていたわけです(注)。

(注)上田信『貨幣の条件─タカラガイの文明史』筑摩書房、2016。

◆アヴァール人,ブルガール人がヨーロッパに進出,ハザル人とともに交易活動に従事した

遊牧民の活動により,交易活動が活発化した

ヨーロッパ中心の歴史の見方に立つと,「遊牧民の進出によって,ヨーロッパが被害を受けた」という捉え方になりがちです。

しかし,機動力のある遊牧民の活動は,ユーラシア東西を結ぶ物や情報の交流を活発化させる役割を果たしていました。

アヴァール人

中央ユーラシア西部では,モンゴル系(あるいはテュルク(トルコ)系)とされるアヴァール人【セH27京都】【セH27ブリテン島ではない】【セH29】が,ビザンツ帝国の〈ユスティニアヌス1世(大帝)〉(位527~565)のときにカフカス山脈の北に現れ,黒海を通ってドナウ川中流域のパンノニア(ハンガリー平原)に進入しました。のちに,バルカン半島に進入します。623~24年にはコンスタンティノープルを包囲しますが,ビザンツ帝国の〈ヘラクレイオス1世〉(位610~641)が撃退しました。その後,8世紀末~9世紀初めにフランク王国〈カール大帝〉により撃退され,その後の消息はわかりません。アヴァール人は柔然(じゅうぜん)と関係があるのではないかという説には確証はありません。

ブルガール人

ほかに,カフカス山脈の北には5世紀頃からテュルク系の言語のブルガール人がおり,7世紀にアヴァール人を抑えようとするビザンツ帝国と結んで強大化しましたが,東方にいたテュルク系の言語のハザルにより崩壊しました。その後ブルガール人の一派は,ドナウ川方面に移動し,680年にビザンツ帝国を打倒して,スラヴ人の農牧民を支配しました。しかし,やがてスラヴ人と同化し,864年にはキリスト教を国教としました。

ハザル人

ハザル人は6世紀末に西突厥の下で,カスピ海北岸~黒海北岸に移動し,7世紀中頃に独立したとみられ,カフカス山脈を越えてササン(サーサーン)朝や,イスラーム教徒と戦っています。「ハザルがいたおかげで,カフカス山脈よりも北にイスラーム教が広まらなかった」とみる研究者もいます。

彼らはカスピ海やヴォルガ川の水運を支配し,8世紀半ば以降,積極的に交易活動に従事。その中で,ハザル人の支配者はユダヤ教に改宗しています。

○600年~800年のアジア 東北アジア・東アジア

○600年~800年のアジア 東北アジア

◆西から東突厥・唐の圧迫を受ける中,高句麗が滅亡し渤海に交替し,沿海州で女真が成長する

高句麗から渤海へ,さらに契丹と女真が台頭へ

※沿海州とは,オホーツク海に面するユーラシア大陸東岸のことを指します

中国東北部の黒竜江(アムール川)流域では,アルタイ諸語に属するツングース語族系の農耕・牧畜民が分布しています。西方からは騎馬遊牧民の東突厥による圧迫を受ける中で,特に女真(女直,ジュルチン)が台頭していきます。

ツングース語族系の高句麗(紀元前後~668)は668年に唐と新羅の攻撃により滅び,その遺民により渤海 【京都H21[2]】(698~926)が建国され,北方の沿海州(オホーツク海沿岸部)にも拡大して女真を圧迫し,唐の制度を導入して台頭していきます。

しかし926年に渤海は契丹(キタイ)により滅び,代わって沿海州の女真は複数の首長によって統合がすすみます。契丹は遼を建国し,中国文化を受け入れて皇帝を宣言し,中国進出をすすめます。契丹の北方のモンゴル高原では,タタール人やモンゴル人が成長していました。

◆ツングース人とヤクート人によるトナカイ遊牧地域が東方に拡大する

北極圏ではトナカイ遊牧地域が東方に拡大へ

さらに北部には古シベリア諸語系の民族が分布し,狩猟採集生活を送っていました。しかし,イェニセイ川やレナ川方面のツングース諸語系(北部ツングース語群)の人々や,テュルク諸語系のヤクート人(サハと自称,現在のロシア連邦サハ共和国の主要民族)が東方に移動し,トナカイの遊牧地域を拡大させていきます。圧迫される形で古シベリア語系の民族の分布は,ユーラシア大陸東端のカムチャツカ半島方面に縮小していきました。

◆極北では現在のエスキモーにつながるチューレ文化が生まれる

エスキモーの祖となるチューレ文化が拡大する

ベーリング海峡近くには,グリーンランドにまでつながるドーセット文化(前800~1000(注1)/1300年)の担い手が生活していましたが,ベーリング海周辺の文化が発達して900~1100年頃にチューレ文化が生まれました。チューレ文化は,鯨骨・石・土づくりの半地下式の住居,アザラシ,セイウチ,クジラ,トナカイ,ホッキョクグマなどの狩猟,銛(精巧な骨歯角製)・弓矢・そり・皮ボート・調理用土器・ランプ皿・磨製のスレート石器が特徴です(注2)。

(注1)ジョン・ヘイウッド,蔵持不三也監訳『世界の民族・国家興亡歴史地図年表』柊風舎,2010,p.88

(注2)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「エスキモー」の項

○600年~800年のアジア 東アジア

東アジア…現在の①日本,②台湾(注),③中華人民共和国,④モンゴル,⑤朝鮮民主主義人民共和国,⑥大韓民国

○600年~800年のアジア 東アジア 現①日本

◆朝鮮半島を経由して漢字・思想・統治制度など導入され,中央集権化が推進された

7世紀前半には都の飛鳥(あすか)を中心に仏教文化が栄えました。仏教は教義を理解した上で信仰されたとはいえず,一種の呪術的な要素が重視され,豪族は権威を示すために大規模な寺院を建設しました。例えば〈蘇我〉氏は法興寺(ほうこうじ;飛鳥寺(あすかでら)),〈厩戸王〉(しょうとくたいし)は四天王寺や法隆寺(ほうりゅうじ;斑鳩寺(いかるがでら))を建設しています。法隆寺は世界最古の木造建築ですが現存する建物は670年の焼失後に再建されたものです。いずれも,従来の掘っ立て柱(地面に直接立てられた柱)と板葺き・桧皮葺(ひわだぶき)といった建築様式ではなく,礎石の上に建築され屋根は瓦(かわら)葺きの中国風の建築様式となっています。

仏像の様式は初めは中国の北朝の影響を受けた厳しい表情の様式がみられ,法隆寺金堂釈迦三尊像が代表例です。百済や中国の南朝の影響を受けた穏やかな仏像もつくられ,広隆寺・中宮寺の半跏思惟像(はんかしゆいぞう)や法隆寺の百済観音像(くだらかんのんぞう)が知られます。

ヤマト政権で高い位を与えられていた 〈蘇我馬子〉(そがのうまこ)が政権を握ると,暗殺された〈崇峻天皇〉(すしゅんてんのう)と〈蘇我馬子〉の甥にあたる〈聖徳太子〉(しょうとくたいし;厩戸王(うまやとおう),574~622)が,新たに即位した女性の〈推古天皇〉(すいこてんのう,位592~628)を摂政として助け,大陸文化を導入しながら混乱を収拾するための改革を断行しました。

大陸では589年に隋が中国全土を統一しており,勢力を拡大して日本に迫る危険性もありました。

中国との外交を確立するため,倭(中国側の日本の政権の呼び名)が600年に使者を遣わしたという記述が『隋書』に残されています。603年には冠位十二階の制を,604年には憲法十七条を定め国家としての制度を整えた上で607年に〈小野妹子〉(生没年不詳)らを遣隋使として隋の第二代〈煬帝〉(ようだい)に遣わしました。隋の第二代皇帝〈煬帝〉(ようだい,楊広(ようこう))は,対等な外交を求める日本の国書を「蛮夷(ばんい)の書,無礼なる有らば,復(ま)た以て聞(ぶん)する勿(なか)れ」と一蹴しました。しかし,〈推古天皇〉の政権(倭)は翌608年の遣隋使には学者〈高向玄理〉(たかむこのげんり,?~654)や僧の〈旻〉(みん,?~653)も同行させて,大陸の文化を吸収し旧来の氏姓に基づく制度を刷新しようとしました。

〈聖徳太子〉が622年に亡くなると,大臣(おおおみ)の〈蘇我蝦夷〉(?~645)・〈蘇我入鹿〉(?~645)が政治の実権を握り,〈聖徳太子〉の子〈山背大兄王〉(やましろのおおえのおう,?~643)を排除しました。

◆唐の強大化に対抗し,中央集権化がすすめられたが,白村江の戦いで敗北した

中国で618年に成立した唐が勢力を拡大する中,〈中大兄皇子〉(なかのおおえのみこ,626~671),〈中臣鎌足〉(なかとみのかまたり,のち藤原鎌足,614~669)は,645年に〈蘇我蝦夷〉と〈蘇我入鹿〉を武力で倒し(乙巳(いっし)の変),646年以降,唐の制度を導入して中央集権化を進める政治改革(大化の改新)を断行しました。

天皇は〈皇極天皇〉(こうぎょくてんのう,位642~645)から〈孝徳天皇〉(こうとくてんのう,位645~654)にかわり,〈孝徳天皇〉の甥の〈中大兄皇子〉は皇太子となりました。646年に出されたとされる改新の詔(かいしんのみことのり)は,原文のままではなく後世に書きかえられたものと考えられています。

なお,乙巳の変で〈蘇我〉氏は倒されたものの,その後も〈蘇我〉氏は〈聖武天皇〉が〈藤原〉氏から皇后をもらうまで,天皇家との婚姻関係を持ち続けています。

〈孝徳天皇〉にかわって即位した〈斉明天皇〉(さいめいてんのう,位655~661)は,朝鮮半島の百済が唐と新羅の連合軍により滅ぼされると百済の救援に向かい,663年の白村江(はくそんこう;はくすきのえ)の戦いで大敗しました。

唐の日本襲来に備え〈中大兄皇子〉は日本各地に防備を築き,〈天智天皇〉(てんじてんのう,位668~671)として即位してさらなる集権化を進めました。原本は残されていませんが近江令(おうみりょう)を定めたとされ,670年には初の全国戸籍として庚午年籍(こうごねんじゃく)が作成されました。

〈天智天皇〉の死後,後継者争いである壬申(じんしん)の乱が起き,東国や飛鳥の豪族の支持を受けた〈大海人皇子〉(おおあまのみこ,631?~686)が天智天皇の子〈大友皇子〉(648~672)に勝利し,〈天武天皇〉(てんむてんのう,673~686)として即位し権力を確立しました。彼は八色の姓(やくさのかばね)を制定して,従来の豪族の身分制度に対抗しました。

◆唐の制度を導入しつつ,律令制を整備していった

〈天武天皇〉の死後は皇后の〈持統天皇〉(じとうてんのう,位690~697)が飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)を制定・施行します。女性である彼女が統治した期間は,唐の〈武則天〉の統治期間に重なります(〈武則天〉が周を建国した年に〈持統天皇〉が即位)。

また中国の都を模倣した藤原京(ふじわらきょう)を奈良盆地の畝傍山(うねびやま)・耳成山(みみなしやま)・香具山(かぐやま)に囲まれた平野に造営し,権威を演出しました。

〈天武〉・〈持統〉天皇の時期の新たな国家建設に向けた勢いを反映し,唐の文化や仏教の影響を受けた若々しく力強い文化(白鳳文化,はくほうぶんか)が栄えました。代表例は薬師寺東塔(730頃),薬師寺金堂薬師三尊像,興福寺仏頭(もとは飛鳥の山田寺の本尊でした)です。法隆寺金堂壁画には,インドのアジャンター石窟寺院の影響もみられます。高松塚古墳の壁画には,中国や朝鮮風の衣装を着た人々も描かれており,中国の〈永泰公主〉(唐の〈中宗〉の七女の墓の壁画(8世紀初頭))の図案との関連性も指摘されています。

〈天武天皇〉は大規模な寺院を建設し,寺院・僧侶,さらに伊勢神宮を代表とする神社をも管理下に置こうとしました。朝廷では漢詩がさかんにつくられた一方で,〈柿本人麻呂〉(かきのもとのひとまろ)(生没年不詳)らが五七調の和歌を発達させていきました。

701年には大宝(たいほう)律令が制定され,「日本」という国号も使用されるようになりました。

中央には,神祇官(じんぎかん)・太政官(だいじょうかん)の二官庁がトップに置かれ,太政官では左大臣・右大臣や上級の官僚(公卿(くぎょう))が合議し,最終決定は天皇がくだしました。

中央の実務は二官の下の八省が担当し,長官 (かみ) ,次官

(すけ) ,判官 (じょう) ,主典 (さかん) の四等官によって官僚が指揮されました。上級の官僚は畿内の大豪族が多く,位階は事実上世襲されることも多く貴族階級が形成されていきました。

北海道を除く日本列島は畿内・七道(しちどう)の行政区画に分けられ,さらにその下には国(こく)・郡(ぐん)・里(り)が設置されました。中央からは国司が派遣され,国府(国衙(こくが))を支配拠点としました。地方に派遣された国司は,現地の有力者(豪族)を郡司(ぐんじ)に任命し,住民を50戸からなる里に編成し,里長を責任者として支配をすすめようとしました。

人々には田租・庸【共通一次 平1:資産税ではなく人頭税】・調などの税や,雑徭(ぞうよう)・兵役(へいえき)などの労役が課されました。なかには都の警備である衛士(えじ)や,九州北部の防備のため防人(さきもり)として徴用されることもありました。人口の多くは良民(その多くが農民)でしたが,数%は官有または私有の賤民(せんみん)として扱われました。

なお,大陸に対する国防・外交のため,九州北部には太宰府(だざいふ)を設置しました。

◆平城京が建設されたころ,日本では女性天皇が続き,日本の国家機構の建設がすすんだ

元明・元正・孝謙(称徳)天皇は,女性だった

〈持統天皇〉を,孫の〈文武天皇〉(位697~707)が引き継ぎ,さらに〈天智天皇〉の娘〈元正天皇〉(位)が引き継ぎます。〈元正天皇〉の母は〈蘇我〉氏です。

この〈元正天皇〉のとき,710年には都が平城京に遷都されました。外国人が多く居住した都では,唐の制度をとりいれた国際色豊かな要素が色濃く,日本の国家としての自覚を反映した文化が栄えました(天平(てんぴょう)文化)。

例えば,中央には大学・諸国に国学という貴族・豪族向けの教育機関が置かれ,儒教の経典の研究が進みました。儒教は受容されたものの,日本では科挙が制度化されることはありませんでした。

碁盤の目に区切られた左右対称の条坊制(じょうぼうせい)をとった平城京には,大安寺(だいあんじ)・薬師寺・元興寺(がんごうじ)・興福寺(こうふくじ),さらに東大寺(とうだいじ)・西大寺(さいだいじ)などの仏教寺院が建設され,法相(ほっそう)宗,三論(さんろん)宗,倶舎(くしゃ)宗,成実(じょうじつ)宗,華厳(けごん)宗,律(りっ)宗の南都六宗(なんとろくしゅう)の研究が進みました。

律令政府は仏僧や寺院をきびしく管理しようとしましたが,民衆からの絶大な支持を受けた〈行基〉(ぎょうき,668~749)による布教や灌漑施設の建設といった事業を規制することはできませんでした。

◆白村江の戦いの敗北を受け,『古事記』・『日本書紀』などの歴史書が編まれた

国家の成り立ちを記す書物が,漢字で書かれた

中国の正史にならって『古事記』(712),『日本書紀』(720)といった史書が編纂され,漢文で記されました。これ以降10世紀初めにかけて編纂されていく『日本書紀をはじめとした史書を六国史と総称します。また地理書として各地の「風土記」が編纂されました。

唐における漢詩ブームを反映し漢文が重んじられ,漢詩文集『懐風藻』(かいふうそう)が編纂されます。一方,漢詩の影響を受けて成立した和歌には,短歌や長歌(ちょうか)といった形式が発展し8世紀末には万葉仮名(まんようがな)という漢字によって日本語の音を記した日本各地の詩を多数収録した『万葉集』が編纂されました。

◆〈蘇我〉氏に代わり,〈藤原〉氏が天皇家との関係を強化する

〈藤原〉氏の他氏排斥に対し,抵抗も起きる

しかし次第に,〈藤原〉氏による他の一族の排除(他氏排斥)が目立つようようになっていきます。

早くから日本の律令制度にはほころびが生じており,厳しい負担を逃れる農民や,浮浪・逃亡した農民を受け入れる有力者の存在が問題視されるようになっていました。人口の増加に対応して耕地を増やそうと,722年には〈長屋王〉(ながやおう,?~729)が百万町歩開墾計画(ひゃくまんちょうぶかいこんけいかく)を立てたものの失敗。翌723年には三世一身法(さんぜいっしんのほう)により,あらたに灌漑施設を建設して田を開墾した者に,三代にわたって私有を認めるというものでした。

729年には〈藤原不比等〉(ふじわらのふひと,659~720)の4人の息子たち(藤原四子)が左大臣の〈長屋王〉をほろぼし,〈不比等〉の娘である〈光明子〉(こうみょうし,701~760)が〈聖武天皇〉(しょうむてんのう,位724~749)と結婚し,天皇との婚姻関係を獲得するに至りました。

疫病や飢饉の流行により〈藤原四子〉が死去すると,皇族の出身である〈橘諸兄〉(たちばなのもろえ,684~757)が遣唐使帰りの〈玄昉〉(げんぼう,?~746)や〈吉備真備〉(きびのまきび,683?~775)をブレーンにつけて政権を握りました。これに対しては,〈藤原広嗣〉(ふじわらのひろつぐ,?~740)が九州で反乱を起こし,鎮圧されました。

〈聖武天皇〉は仏教の力で国難を乗り切ろうとし,741年に国分寺建立の詔(こくぶんじこんりゅうのみことのり),743年に大仏造立の詔(だいぶつぞうりゅうのみことのり)を発布。こうして東大寺に今も残る”奈良の大仏”が作られました。こうした政策は,実は〈武則天〉がみずからを弥勒菩薩の生まれ変わりと称し,各地に大雲経寺を建てて「自分が国家を守るのだ」とうたった鎮護国家思想の影響を受けています。

また,743年には墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)が出され,条件付きで開墾した土地の永久私有を認め開墾を奨励しました。しかし効果は裏目に出て,有力な中央の貴族や寺院が競って開墾し初期荘園(しょきしょうえん;墾田地系荘園ともいいます)が形成されていく原因となりました。この頃の地方では,中央政府の派遣した国司や,地方の豪族を任命する郡司の力が残されており,初期荘園には国司・郡司に対して税を支払う義務がありました。

8世紀以降,新羅との関係悪化にともない,遣唐使のルートは朝鮮半島沿岸部を航行する北路から,東シナ海を横断し明州(現在の寧波【早政H30】)に到る危険な南路に移っていきました。唐の〈玄宗〉時代には,〈阿倍仲麻呂〉(あべのなかまろ,698?~770?) が安南都護府の長官に出世しています。また唐の仏僧〈鑑真〉(がんじん,688?~763)は幾度の失敗を経て日本に戒律を伝えました。新羅との外交関係悪化後も,新羅からは民間の商人の来航が続いていました。

渤海(ぼっかい,698~926)も外交使節を8世紀前半から交換し,しだいに貿易が中心になっていきました。727年から919年までの間に渤海から日本には33回の遣使,日本から渤海には728~811年に13回の遣使が実施されています。太宰府と平安京には鴻臚館(こうろかん),越前に松原客院,能登に能登客院が置かれ,渤海からの使者の滞在・接遇に用いられました。

8世紀後半には〈藤原仲麻呂〉(ふじわらのなかまろ,706~764)が実権を握りましたが,仏僧〈道鏡〉が〈孝謙太上天皇〉(位749~758)と〈称徳天皇〉(しょうとくてんのう,位764~770)に保護されて政権を握り,〈仲麻呂〉は敗れて亡くなっています。

藤原氏は〈称徳天皇〉の死後に〈道鏡〉を排除し,〈天武天皇〉の系譜とは別の〈光仁天皇〉(こうにんてんのう,位770~781)をたてて,混乱を収拾しようとしました。

しかし,日本が制度を輸入してきた唐は755年の安史の乱以後は急速に衰えをみせ,社会不安も増していました。

6~7世紀から,現在の北海道の人々は,擦文式土器を特徴とする擦文文化を生み出していました。サケやマスなどの漁労や,狩猟を行っていたようです。主に本州との交易により,鉄器も獲得していました。

また,北海道沿岸を含むオホーツク海沿岸には,漁業や海獣の狩猟を中心とする文化を生み出した人々がいました(オホーツク文化,3~13世紀)。

・600年~800年のアジア 東アジア 現③中華人民共和国

◆中央ユーラシアにおける突厥の強大化に連動し,隋唐王朝が東アジアの覇権を握る

突厥の台頭に対抗し,隋唐王朝が生まれた

この時代に中国を統一した隋王朝(581~618)と唐王朝(618~907)は,中央ユーラシアにおける騎馬遊牧民突厥の強大化に対応し,遊牧騎馬民族の鮮卑が中国文化を受け入れて支配層に融合して成立した王朝です。唐の〈太宗〉にいたっては,遊牧騎馬民族から彼らの王にあたる称号(天可汗)の称号を与えられます。こうして東アジアの国際関係は,ユーラシア大陸の歴史の変動により一層結び付いていくことになります。「中国史」だからといって「中国」の王朝だけをみていても,本質をつかむことはできないのです。

東アジアでは,隋・唐の皇帝(天子)が周辺の国家に重要度に応じて位(くらい)を与え,実際には統治していなくても支配下に置く制度(冊封(さくほう)制度)が形成されていきました。冊封を受けた国家は中国の皇帝と朝貢貿易ができるため有利ですが,中国の皇帝にとっては返礼として高価な産物を与えなければいけないので大変です。しかし中国の皇帝にとっての朝貢貿易は,中国の皇帝としての面子(メンツ)を壊さないために重要な儀礼でした。皇帝は,中「華」を支配し,その徳によって野蛮な周辺国(夷)を従えるとする華夷(かい)思想が重んじられていたからです。このような東アジアにおける国際関係の下で,中国の新制度を導入した新政権が,東アジア各地に建てられていきます。

文化面では,華北の漢人文化・五胡の文化が北方のテュルク文化,江南の南朝の文化,西域(さいいき)の文化と複合し,現在の中国文化の基となる文化が誕生していきました。

冊封体制は東アジアの国際関係の常識として19世紀後半まで続きましたが,朝貢貿易をどの程度実施するかは,中国の王朝の国力や東アジアの情勢によってまちまちだったので,常に朝貢貿易を推進していたわけではありません。

鮮卑系の隋が南北朝を統一し,北朝で発達した諸制度が導入されていった

隋と唐は漢人中心の歴史の見方では「漢人によって中国が再統一された」と表現されることが多いですが,実際にはそんなに単純な話ではありません。

581年に隋を建てたのは,北朝の軍人であった鮮卑系の〈楊堅〉(ようけん,在位581~604)でした【セH17軍機処は設置していない】。 前漢時代から都とされていた都市・長安は老朽化も進んでおり,その南東に新たな都城の大興城(だいこうじょう)を建設します。城とは中国語では壁で囲まれた「都市」のことです。これがそのまま次の唐代には長安城として利用されることになります。

諡(おくりな,死後与えられる名)は文帝です。589年に南朝最後の陳【セH17宋ではない】を滅ぼし,約300年ぶりに中国の領域が統一されました。

南北朝の時代に,漢人や鮮卑人の支配層は一体化が進んでおり,そもそも隋が「漢人の国」なのか「鮮卑人の国」なのかということをとやかく言うことにはあまり意味がありませんが,北方の突厥や南匈奴の勢力が迫り,南朝の漢人政権に対して自らの正統性を主張するために,隋の支配層は漢人の王朝としての意識を強めていきます。

北朝の流れをくむ隋では,均田法(農民に国家が土地を与え耕作させる)・租調庸制(均田法で田畑を与えた農民から税を取る)・府兵制(均田法で田畑を与えた農民から兵をとる)といった制度が受け継がれました。

ベースになっているのは「天下の土地は皇帝のもの。そこにいる人々も皇帝のもの」という考え方です。一人一人をもらさず支配しようとする,この統治方式を,個別人身支配という名で説明することがあります。この方式は隋から唐にも受け継がれましたが,皇帝には完全実施できるほどの権力はまだなく,8世紀に入ると崩れていきました。

(1)均田法

まず,均田法は北魏によって創始されました。(参考魏・蜀・呉→西晋→五胡十六国→北魏)。北魏では穀物を栽培させる一代限りの土地(露田(ろでん)),蚕(カイコという絹の原料がとれる蛾)のエサとなる桑(くわ)を栽培させる世襲の土地(桑田(そうでん)),繊維のとれる麻(あさ)を栽培させる一代限りの土地(麻田(までん))が支給されました。奴婢(ぬひ)や耕牛(こうぎゅう)や妻にも支給されたため,奴婢や耕牛,妻をたくさん持っていれば持っているほど土地の支給があるということになり,大土地所有者(豪族)に都合のいい制度のようにも見えます。しかし,実際には北魏は三長制【セH15宗族とは関係ない】【中央文H27記】によって豪族支配下にあった奴婢に戸籍を与えていき,土地を与えることで,国家の管理下に置こうとしたのです。

隋の時代には奴婢・耕牛への支給がなくなり,唐の時代には妻への支給もなくなります。

(2)租調庸制

租調庸制は,魏の屯田制を受け継いだ,西晋の占田・課田法(詳しい実施内容は不明)に由来しています。

(3)府兵制

府兵制は,西魏の府兵制が元になっています。(参考北魏→東魏・西魏→北斉・北周)

(4)科挙制

さらに,魏【セH11呉ではない】のはじめた九品中正(九品中正法) 【セH3武帝の始めた制度ではない,セH11】【セH21呉ではない,セH26明代ではない】の制度は,地方に中正官を派遣し,人材の将来性を見込んで9段階にランク付けし,中央に報告するものでした。しかし,だんだんと中正官に賄賂(わいろ)を送る家柄も現れるようになり,意味のないものになっていました。

そこで,隋は九品中正に代えて,科挙(当初は「選挙」と呼ばれた) 【セH11】【セH18殿試は実施していない】を実施し,ペーパー試験によって儒学の素養をためすことにより,有能な人材をとろうとしました。統一試験によって,地方分権的なしくみを中央集権的なしくみに変えようとしたのです。科挙では詩を作る能力や,文を書く能力が重んじられました。詩をつくらせれば韻(いん)を踏んでいるかどうかで,漢字を正しく読めているかがわかりますし,内容が五経(ごきょう)などの古典に基づいた文を書かせれば,それを正確に覚えているかがわかります。広大な領土を支配する官僚にとって,話し言葉は違えど共通の文字である漢字による文書管理能力が,何よりも求められたのです。

しかし,実際にはコネ(恩蔭(おんいん。任子ともいいます)という試験なしの入学)などの抜け道が多く,一部の良い家柄(門閥貴族(もんばつきぞく))が高い官職を占める実態は続きました。

◆大運河の建設により,華北の経済圏が長江下流域と結びついていった

鮮卑の拓跋部の隋は,中国の南北交通を結んだ

〈文帝〉の子は,〈煬帝〉(ようだい(楊広(ようこう)),在位604~618) 【セA H30漢の建国者ではない】です。彼は各地で掘削されていた運河を連結し大運河【セH9,セH12始皇帝による政策ではない】【セH19明代ではない,H29地図が問われる,セH29試行 時期は唐末五代(755~960)ではない】を整備し、江南と華北を結合させました。大運河の建設は,この時期に物流の流れが“東西”から“南北”に移動していったことが背景にあります。つまり,季節風交易の確立にともなって,ユーラシア大陸全体の物流の流れが,陸上輸送から海上輸送に変化していったわけです。中国南部の港町に効率的にアクセスするために,中国を南北に貫く大運河が求められたのです。

また,長江下流の江南(こうなん)は,呉が都を建業に置いて以来,東晋~陳の建康を通して開発がすすみ,経済の一大中心地へと重要性が増していたのです。彼は長江下流の江都(現在の揚州)に,大規模な龍舟(りゅうしゅう)という船にのって視察し,力を見せつけたといわれます(◆世界文化遺産「京杭大運河」、2014)。

〈煬帝〉は対外的には,南はヴェトナム南部のチャンパー(林邑) 【東京H30[3]】【共通一次 平1】,西は西域への入り口周辺を支配していたチベット系の吐谷渾(とよくこん)に遠征し,北は東突厥の可汗に大して大規模な訪問をするなど,軍事力と派手な儀式で周辺民族のいうことをきかせようとしました。また,倭は彼のもとに遣隋使を派遣しています。

しかし,大運河(永済渠【H27京都[2]問題文】)を現在の北京(涿郡【H27京都[2]問題文】)に向けて開削しつつ3度にわたって実施した高句麗遠征【セH17】【セH7百済ではない】【H27京都[2]】(612,613,614)は大失敗に終わり,それをきっかけに反乱が起きました。反乱には,〈煬帝〉の側近の一族や将軍らが加わり,各地で火の手が上がります。また北方の突厥や南匈奴の勢力も迫っていました。

◆建国後の唐は西域に積極的に進出,ソグド商人を管理下に置き東西交易を支配しようとした

鮮卑の拓跋部は,隋に代わって唐の支配層となる

その中で軍閥出身の〈李淵〉(りえん,在位618~626)は隋の宮城である大興城を落とし,〈煬帝〉は部下に暗殺されました。〈煬帝〉は〈李淵〉のいとこであり,両者ともに鮮卑の出自をもちます。

〈李淵〉はもともと孫に跡を継いでいましたが,その孫から禅譲される形で,〈李淵〉は618年に唐を建国【セH17軍機処は設置していない】。煬帝に対して「煬」(“天に逆らい,民を虐げる”という意味)という字を付けた諡号(しごう,おくりな)を贈ったのは,勝者である〈李淵〉です。〈李淵〉も隋と同じく鮮卑系のルーツを持っており,皇帝支配に正統性を持たせるため,漢人の王朝としての意識を強めていきます。

唐の都は隋の大興城をほぼそのまま引き継ぎ,長安【セH22地図】に置かれました。東西(左右)【セH16南北対称ではない】対称に碁盤の目状に街路が配置され【セH22】周辺諸国からさまざまな民族の商人・留学生・芸人【セH6】が訪れる,インターナショナルな都市でした。

長安には多数の仏教寺院【セH16】のほかに,エフェソス公会議(431年) 【京都H20[2]】【セH25】で異端となったネストリウス派キリスト教(景教と呼ばれました【セH5ヒッタイトの宗教ではない】【セH21拝火教ではない,セH30】)や,イランの民族宗教であるゾロアスター教(祆教(けんきょう,拝火教【セH14】)と呼ばれました),さらに,その異端であるマニ教(摩尼教) 【セH12中国に影響が及んだか問う】【追H30】の寺院も立ち並んでいました。

651年にイラン高原のササン(サーサーン)朝が滅亡すると,イラン人が難民となって唐に移住し,ゾロアスター教を始めとするイランの宗教・文化や,保護されていたネストリウス派が中国に流れ込むとともに,政治家としての手腕を発揮する者も現れました。なお,この時期に流行した,馬にのってボールを打つ「ポロ」(ポロシャツはポロの競技のときに着る服がもと)もイラン由来です。こうした西方の人々は「胡人」【セH6】と呼ばれ,その風俗が流行しました。

イラン系の言語を話すソグド人【セH4】【京都H19[2]】【東京H20[3],H30[3]】が,シルクロード各地に拠点をつくり,遠く長安まで商業活動を展開していたことも重要です。

彼らは当初はゾロアスター教を信仰し,のちマニ教に改宗する者が増えました。ソグド人は子どもの手にニカワ(動物由来の接着剤)を握らせ(お金がくっつくように),甘い言葉が出るように氷砂糖をなめさせたという言い伝えが,『旧唐書』(くとうじょ)にあります。のちに唐に対して安史の乱【セH4ウイグルが鎮圧したか問う,セH9ウイグルが鎮圧したか問う,セH11元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事ではない】を起こす〈安禄山〉(あんろくさん) 【セH7】は,父がソグド人の有力者で,母は突厥でした。

ほかにも,イスラーム商人【セH4】も多数往来し,東西交易に従事しています。

唐の時代には唐三彩(とうさんさい)【セH24彩陶,染付,黒陶ではない】という陶器がさかんに作られましたが,ソグド人がラクダの上に乗っているデザインが有名です。なお,〈李淵〉と次の〈李世民〉につかえた〈欧陽詢〉(おうようじゅん,557~641)は楷書の見本とたたえられる均整のとれた書を残しています(『九成宮醴泉銘』(きゅうせいきゅうれいせんめい)が代表作)。次の〈李世民〉につかえた〈虞世南〉(ぐせいなん,558~638),〈褚遂良〉(ちょすいりょう,596~658)とともに“初唐の三大家”に数えられています(このうち〈褚遂良〉は〈高宗〉が〈武后〉(ぶこう)を后とすることに反対し,〈欧陽詢〉の息子〈欧陽通〉(同じく書家)は〈則天武后〉の宰相となったものの後に対立して獄死しています)。

さて,7世紀前半といえば,610年にアラビア半島でイスラーム教が生まれます。イスラーム教は商業活動を肯定し,多くのムスリム商人が中国にも海路でなだれこみます。とくに長江よりも南にある,揚州(ようしゅう。長江の下流)や広州(こうしゅう。中国の南部。長江の下流,大運河の南端に位置する杭州【東京H8[3]】という,日本語だと同じ読みの都市もあるので注意)のような港町には,アラブ人の居住地(蕃坊(ばんぼう))が設置されるほどでした。ちなみにモスクのことを清真寺(せいしんじ)といいます。

◆二代目の〈太宗〉はクーデタで即位,モンゴル高原の東突厥を滅ぼしています

〈太宗〉は,遊牧民から天可汗の称号を受けた

二代目の〈太宗〉(李世民,在位626~649) 【セH4】は,626年に玄武門の変というクーデタで兄を殺害,一代目の〈李淵〉(高祖)を閉じ込めてに皇帝に即位した人物。やってることは隋の〈煬帝〉とたいして変わらないですね。しかし,〈太宗〉の治世は,後世の歴史家が「いい時代だった」と絶賛する時代で,『貞観政要』(彼の言行録)によれば,「貞観の治(じょうがんのち)」【セH4太宗の治世か問う】【セH21開元の治ではない・時期】とうたわれます。逆にいえば,即位時の埋め合わせを“良い情報”を後世に残すことで穴埋めしようとしたようにもみえます。

一方で対外的には,即位直後にモンゴル高原を統一していた東突厥(ひがしとっけつ)が長安めがけて襲撃してくるという大ピンチに見舞われます。しかし,名将〈李靖〉(571~649)の活躍もあり,何とか寸前で東突厥と取り決めをして危機を回避。その後630年には東突厥を滅ぼしました。このとき,中央ユーラシアの遊牧民の首長たちから「天可汗」(てんかがん,テングリカガン)の称号を与えられると,鮮卑の拓跋部の建てた唐は名実ともに広大な領土を支配下に置く大帝国となったわけです(「拓跋帝国」という場合があります)。

いまだ周辺諸国が不安定だったこの時期に,出国の禁止を破って「本当の経典を手に入れる!」という野望のもと,629年にインドに旅立ったのがのちに“三蔵法師”として知られる〈玄奘〉(げんじょう) 【セA H30】です。彼は「上に飛鳥(ひちょう)なく,下に走獣(そうじゅう)なし」と言われた過酷なゴビ沙漠を通り,天山山脈を超える際には10人のうち3~4人を凍死で失ったものの,なんとかアフガニスタンを回ってインドに入ることができました。

インド【セA H30ビルマではない】のヴァルダナ朝では〈ハルシャ=ヴァルダナ王〉(位606~647) 【東京H8[3]】に謁見し,ナーランダ大学(僧院。ナーランダとは“蓮のある所”という意味) 【セH17墨家とのひっかけ】【追H20ジャワにはない,H30仏教が研究されたか問う】でも学びました。彼の学んだ「唯識」(ゆいしき)という仏教思想は,日本にも伝わり,奈良の薬師寺が継承しつづけています。彼の旅行記『大唐西域記』【セH12義浄の著書ではない】【大阪H30史料】(だいとうさいいきき)は,かつて仏教が栄えたアフガニスタンのバーミヤンを含む当時の様子が生き生きと描かれた,一級の史料です。バーミヤンの石仏は21世紀に入って,アフガニスタンのイスラーム過激派ターリバーン政権によって爆破されたことで有名になりました。

◆三代目の〈高宗〉は最大領土を実現し,間接的な羈縻支配をおこなった

東アジアに唐を中心とする冊封体制が建設された

三代目の〈高宗〉(こうそう,在位649~683) 【セH17徽宗とのひっかけ】は,積極的な対外進出により最大領土を獲得した皇帝です。

この動きに対して危機感を持った朝鮮半島東部の新羅では,〈金春秋〉が日本と高句麗との同盟を考えますが失敗し,〈武烈王〉(位654~661)として即位し,唐と同盟する決意をします。

また,遣隋使によって中国の制度を導入しつつあった日本も,唐の進出に危機感を強める中,645年に大化改新(たいかのかいしん)が起こり,天皇を中心とした国づくりを進めていくことになります。

朝鮮半島で唐【京都H21[2]】は,新羅【京都H21[2]】の〈武烈王〉と同盟して,663年に百済【セH21滅亡時期】【セH7】,668年に高句麗【京都H21[2]】【セH17,セH21滅亡時期】を滅ぼしました。日本は,百済を救援するために663年に水軍を派遣しましたが,白村江(はくすきのえ,はくそんこう)の戦いで敗北してしまいます【セH20唐は敗れていない】。唐は,新羅が朝鮮半島で強い勢力を維持したことから,日本へのさらなる攻撃は行いませんでした。

日本は,唐が再び襲ってこないように防衛拠点を築きつつ,天皇を中心に国内の集権化に集中するようになっていきました。唐の進出に備え,中国東北部の新興国渤海【追H21中国が元の時代ではない】や新羅【セH7】は,日本に使節を派遣しています。

唐は,征服した先に「都護府(とごふ)」【セH6理藩院ではない】【京都H20[2]】を設け,その地の支配者にいわば中国の「官吏」として支配を任せる間接統治をとりました。これを羈縻(きび)政策といいます。羈は馬の手綱(たづな)・縻(牛の鼻につなぐ綱)を指し,家畜を縄でつないでおくという意味です)。

〈高宗〉の時代にインド【セH21グプタ朝ではない】にわたった仏僧は,〈義浄〉(ぎじょう,635~713) 【セH3史料中の「帆を挙げて」というところから,陸路で向かった〈玄奘〉ではなく〈義浄〉であると判断する】です。

彼がインドに入った時点で,すでにヴァルダナ朝は分裂していました。帰路はスマトラ島に寄って,シュリーヴィジャヤ王国のパレンバンという都市で大乗仏教【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】の理論を研究しています。行き帰りともに陸路だった〈玄奘〉と違って,〈義浄〉【セH27仏図澄ではない】【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】は行きも帰りも海路です。旅行の様子は,『南海寄帰内法伝』(なんかいききないほうでん) 【セH12『大唐西域記』ではない】【セH27】にまとめられています。

彼ら渡印僧(といんそう。インドに渡った僧侶)の活躍によって,仏教の原典を主体的に中国人が訳し直したことで,だんだんと仏教に中国的な要素が入り込んでいくようになります。

そうしてできていったのが,念仏を重んじる浄土宗(すでに東晋の〈慧遠〉(えおん,334~416)が白蓮社(びゃくれんしゃ)を開いていました)や,坐禅を通した瞑想(めいそう)を重んじる哲学的な禅宗【セH18中国に伝えられたわけではない,H21時代を問う】であり,ともに日本の仏教にも大きな影響を与えました。

禅宗は,北魏の末に中国の洛陽を訪れたインド僧〈ボディーダルマ(達磨)〉(生没年不詳)が開祖で,「自分の心のなかに仏教の真理がある」という説をとなえ,実践しました。達磨は「面壁九年(めんぺきくねん)」といい,壁に向かって9年座禅をしたという故事で知られます。日本人の好きなダルマという縁起物は,“夢の実現に向かって忍耐!”ということを表したものです。

◆唐では律令制度が整備された

律令制とは,漢字を使用した文書支配のこと

唐の制度には隋の制度を受け継いだものが多く,律(りつ)・令(れい・りょう)・格(かく・きゃく)・式(しき)という法に基づいた政治が整備されました。このほかにも皇帝の命令は勅(ちょく)と呼ばれ,律令よりもランクの高いものと位置づけられました。

官僚たちのトップに君臨するのは宰相(さいしょう)です。

中央には中書・門下・尚書の三省(さんしょう)が置かれ【セH19前漢の武帝の代ではない】【追H21秦ではない】,それぞれ各2名の長官,合計6人が宰相に就任します(のち尚書省の長官は,特別に任命されたときのみになりました)。宰相にまで上り詰めることができるのは,ひと握りの門閥貴族です。彼らがいなければ,大多数の官僚を動かすことは難しいわけで,皇帝も彼らの意見を無視できなかったわけです。

尚書省(しょうしょしょう)の下に吏・戸・礼・兵・刑・工(り・こ・れい・へい・けい・こう)の六部(りくぶ) 【追H21秦代ではない】が設けられました。科挙を実施するのは礼部でしたが,吏部(りぶ)は吏部試という二次試験において「誰を官僚にするか」を決める権力(人事権)を持っていたので,門閥貴族の根城になります。

三省と六部はあわせて三省六部【セH4】と呼ばれます。

なお,これらの活動を監察(チェック)するのが,御史台(ぎょしだい)の役目です。

詔勅(しょうちょく)をつくるのは中書省【セH24清朝は設置していない】でしたが,門下省にはその案をボツにする権利(封駁(ふうばく)権)がありました。したがって,皇帝が何か決まりごとをつくろうとしても,門下省の会議をパスしなければ実現できないわけです。ただ,しだいに門下省のかわりに,中書省で会議が開かれるようになっていきました。

ほかにも漢の頃から続く,鴻臚寺(こうろじ。外国使節の接待など)や大理寺(だいりじ。検察・裁判権)といった九寺という伝統的な機関は,六部(りくぶ)の管轄下に置かれたものの,これらをなくしてしまうだけの権力は,皇帝はまだありませんでした。

支配地域は,隋と同じく州(長官は刺史(しし))と県(長官は令)に分けられ,州の上には道(巡察使と按察使が置かれました)を置きました。県より下は郷と里に分け,里の有力者を里正(りせい)として徴税を請け負わせました。

もちろん官僚になるためには科挙に合格することが必要でした。科挙のために,〈孔頴達〉(くようだつ,こうえいたつ。574~648) 【セH7】【セH17,セH27】らが『五経正義』(ごきょうせいぎ) 【セH7】【セH14韓愈らによる編纂ではない,セH17リード文,セH27仏国記ではない】という五経の注釈書をつくりました。五経の解釈のスタンダードを示した【セH7】,いわば教科書です。また,試験科目に詩作があったことから,漢詩が流行します。

・“詩仙”(しせん)とよばれる〈李白〉(りはく,701~762) 【セH8則天武后の時代ではない】【※意外と頻度低い】は一時〈玄宗〉につかえましたが,のちに皇子の側についたため反乱軍として流罪となりました。

・“詩聖”(しせい)とよばれる〈杜甫〉(とほ,712~770) 【セH8】【セH17孔頴達とのひっかけ】【セA H30】

・〈白居易〉(はくきょい(白楽天(はくらくてん)),772~846) 【セH3長恨歌の作者か問う】

以上の3名が漢詩 ”ビッグ3” です。

長安で職に就いたものの安史の乱の反乱軍によって長安に軟禁された〈杜甫〉は,「国破れて山河あり」(「春望」)の一節で有名です。

自然詩人としては〈王維〉(おうい,701?~761(注))【セH17南宋ではない】【慶文H30記】が有名で,水墨画にも優れ南宗画(文人画) 【追H30秦代ではない】の祖とたたえられています。もいずれも唐が傾いていく時期にあたるのですが,いずれも暗い現実を,見事な芸術に高め,人々の共感を呼んだ人物です。

また,古文を復興【セH17王朝】した〈韓愈〉(かんゆ)【セH17王朝・H22】や〈柳宗元〉(りゅうそうげん)【セH17王朝】の文章も,人気を博しました。

(注)生年は『世界史年表・地図』吉川弘文館,2014,p.120

さて,科挙が整備されたとはいえ,貴族の子弟には裏口入学が認められているなどの抜け穴も依然としてありました。完全に門閥貴族を排除するまでには,まだまだ時間がかかります。均田法が施行されていたとはいっても,貴族の大土地所有は認められていて,彼らのプライベートな土地は荘園(しょうえん)と呼ばれました。高い位にある者には官人永業田が,官僚として働いている者には職事田が与えられるなど,大土地所有は事実上認められていたのです。

唐の支配下にあった人々は,土地の支給を受けることができる良民と,誰かの支配を受けている賤民(せんみん)に分けられていました。税の負担があるのは良民のみです。

税の種類としては,穀物税(租),布の税(調),さらに庸【セH7明代ではない】という強制労働がありました(都で年に20日働き,故郷で年に40日働くことになっていました。地方での労働を雑徭(ぞうよう)といいます)。土地のうち,穀物(粟(ぞく))を植えた土地(口分田(くぶんでん) 【セH8】)は死んだら国に返還することになっています【セH8世襲はされない】。しかし,麻畑・桑畑は永業田(えいぎょうでん)といい,息子に世襲できました。ほかにも,府兵制によって徴兵を受けたり,国境地帯の警備(それぞれ衛士(えじ)と防人(ぼうじん))の任務を義務付けられたりしていましたが,兵役のある者は租調庸は免除です。それでも,大切な人手を兵役にとられてしまうのは,痛手です。

だったら,貴族の私有地(荘園)で小作人(佃戸(でんこ) 【セH8宋代かどうか問う】)になったほうがいいと,逃げ出す者も出てくる。それに,国にもらわずに,自分で土地を開墾して新興地主(形勢戸(けいせいこ) 【セH8時期(11世紀には「新興地主が科挙によって官僚となり,その家は官戸と称されていた」か問う)】)となる者もいました。この動きは宋代にかけて,特に生産力の上がった長江流域の江南(こうなん)で見られるようになっていきます。

周辺諸国は,中国と対抗関係や協力関係を結びつつ,程度の差はあるものの,中国の文化的な要素をしだいに受け入れていくことになりました。例えば,文字としての漢字,宗教としての仏教・道教,国家の制度としての儒教・律令制度(刑法の律【セH4】,行政法の令【セH4】,追加規定の格【セH4】,施行細則の式【セH4】)のことです。この時期に成立した,唐を中心とする中国の文化を通した結びつきを共有する地域のまとまりのことを,東アジア文化圏といったりします。

◆モンゴル高原の覇権が突厥からウイグルにうつり,唐・吐蕃・突厥が交易をめぐり対立する

モンゴル高原の派遣は,突厥からウイグルにうつる

モンゴル高原【セH4西アジアではない】では,テュルク系の突厥(552~744年) 【セH4】が隋~唐中期までさかんでした。オルホン碑文とまとめて呼ばれる石碑群には,遊牧騎馬民族の使用したものとしては最古【共通一次 平1】の文字 突厥文字【共通一次 平1:鮮卑文字,ウイグル文字ではない。匈奴文字はない】【セH15内陸ユーラシアの遊牧騎馬民族としては最古の文字かを問う(ウイグル文字ではない)】が残されています。アラム文字が起源と考えられてきましたが,文字系統は不明です。

突厥は6世紀末に東西に分裂してすいた衰退し,同じくトルコ系のウイグル(回紇,744~840年) 【セH4西トルキスタンに国家を建てていない・中国を征服していない】【京都H20[2]】の支配下に入ります。ウイグル【セH20烏孫ではない】は840年にキルギス(キルギズ) 【京都H19[2]】【セH14・H24】に敗れて西に移動し,タリム盆地を拠点としました。

ウイグルは,安史の乱【セH4ウイグルが鎮圧したか問う,セH9ウイグルが鎮圧したか問う,セH11元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事ではない】に介入したときにマニ教【セH9建国以来イスラム教を国教としたわけではない】を信仰するようになりましたが,その後イスラーム教→仏教→イスラーム教と,何度も信仰を変えつついまに至ります。現在でも中国北西部で自治が認められていて人口は1,000万人以上もいます(スウェーデンよりも多い)。

突厥やウイグルは,アラム文字の影響を受けて文字をつくりました。モンゴル高原のオルホンで初めに発見された7世紀末の突厥文字は,ウイグルでも発見されました。中国の文化に対抗する民族意識を育てていました。その後キルギスは衰え,やがて19世紀にロシアの支配下に置かれますが,1991年の独立時に制定された旗には,遊牧民のテントを真上から見た図案がデザインされています。

このように7~8世紀の騎馬遊牧民のさかんな活動は,西方の南ロシアでも同じでした。西方ではアヴァール人(のちにカール大帝が撃退しました)やトルコ系ブルガール人【セ試行】がビザンツ帝国を圧迫しています。またハザール人は黒海北岸に建国し,イスラーム勢力がカフカス山脈を超えて北上をするのを防ぎました。

長江上流の雲南【セH4チベットではない】地方では,チベット=ビルマ系の南詔(なんしょう,?~902) 【セH4】が唐の文化を導入して栄え,朝鮮では新羅が同様に栄えました【セH11:新羅では活版印刷は実用化されていない】。新羅は仏教を保護し【セH19仏教は朝鮮王朝時代に伝わったのではない】,慶州(けいしゅう)【セH22高麗の首都ではない,H27現在のソウルではない,H30】に仏国寺【セH20新羅の時代か問う,H30】が建立(こんりゅう)されました。律令制を導入しましたが,実際に支配階層にあったのは骨品制(こっぴんせい)【セH16北魏ではない,セ18唐代ではない,セH22朝鮮王朝ではない,セH30】にもとづく高い家柄の氏族でした。

唐に滅ぼされた高句麗の遺民〈大祚栄〉(だいそえい,大祚榮) 【京都H20[2]】【セH30〈衛満〉ではない】が,中国東北地方に建国したのは渤海(ぼっかい,698~926) 【京都H21[2]記述(建国の経緯を説明)】【追H21時期(中国が元の時代ではない)】です。渤海使という使節を34回も日本におくり,律令制を導入し中国風の都を建設するなどして,栄えました。渤海は新羅との対抗関係から,日本との同盟関係を求めたのです(日本の敵=新羅。新羅の敵=渤海。日本の“敵の敵”(=渤海)は味方)。都は5つありましたが,最も栄えたのは上京龍泉府です。

東南アジアのうち,メコン川の中流域カンボジア,現在のヴェトナム中・南部に位置する港市国家チャンパー【東京H30[3]】【共通一次

平1】,義浄の立ち寄ったシュリーヴィジャヤ王国も,中国に朝貢しています。

日本も,飛鳥時代に遣隋使,奈良時代に遣唐使【東京H8[3]】をおくって,積極的に中国文化を導入していきました。豪族による支配を打破するために,大化の改新が遂行され,中国型の律令国家の建設が推進されました。長安→平安京(長安のコピー都市)。皇帝→“天皇”という称号。銅銭(四角い穴のあいた丸い銅銭=方孔円銭)→和同開珎(わどうかいちん)。唐→“日本”という国号。均田法→班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)…などなど【大阪H30北朝代から唐代にかけて形成された諸制度のうち,日本に取り入れられたものを具体的に一つ】。717年に遣唐使として中国に渡り,唐で官吏として採用されたものの,734年に36歳で亡くなった〈井真成〉(せいしんせい)という人物の墓誌が,2004年に西安(唐の時代の長安)で発見されています。「日本」から来たと書いてあるので,制定されていたばかりの「日本」という国号を中国側が認めていたことがわかります。

ほかにも,〈玄宗〉【慶文H30記】の厚い信任を得て,安南都護府で働き,安南節度使にまで登りつめ,帰国を希望しながらも中国で亡くなった〈阿倍仲麻呂〉(あべのなかまろ,698~770) 【慶文H30記】も,故郷である奈良を思う歌(天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に いでし月かも)とともに有名です。

奈良の東大寺には大仏がありますが,この近くにある宝物殿「正倉院(しょうそういん)」に,なぜイランのササン(サーサーン)朝のガラスのうつわが収められています。正倉院が“シルクロードの終着点”とも言われるゆえんです。

◆則天武后は,仏教を保護し科挙を徹底することで貴族勢力を排除しようとするも失敗した

則天武后は科挙官僚を登用し,政治を改革した

〈高宗〉の妻(皇后)の〈武照〉(624?~705)は,政治に長けた人物で,みずからの称号を天后に変えて〈高宗〉と並んで政務をとりおこなっていました。鮮卑の拓跋部の文化では,女性の地位は高かったのです。

しかし〈高宗〉が亡くなると,その子の〈中宗〉(ちゅうそう,在位683~684,705~710)を帝位につけて,自らも政務に残ります。しかし,母〈武照〉は「自分が政治をしたほうがよい」とみて,〈中宗〉を廃位。代わって,〈睿宗〉(えいそう)が皇帝になりましたが,さらにこれを廃位し,690年に自身が〈則天武后〉〈在位690~705〉【セH4則天武后以来の混乱をおさめたのが玄宗か問う,セH8】【セH15,セH29試行 西太后ではない】として皇帝に就任しました。みずからを弥勒菩薩の生まれ変わりとして,各地に大雲経寺を建てる鎮護国家政策をとります(この影響が日本の〈聖武天皇〉による国分寺の建立政策です)。龍門の石窟にある毘盧遮那仏は,このとき彼女に似せてつくられたといわれています。

国号を「周」【セH4新ではない,セH8】【セH15,セH28新ではない,セH29試行】【立教文H28記】としたため,「唐」は一時滅亡しました。中国史では「悪女」中の「悪女」の扱いをされる人物ですが,新興の科挙官僚を優遇し,門閥貴族を徹底排除しようとした改革者でした。古株の門閥貴族に代わり,有能な人材が政治の舞台にのぼり,国内の支配も安定します。この時期に中国に遣唐使に渡った日本人には,帰国後に三論宗をひらき『日本書紀』の編纂にも関わった〈道慈〉(?~744),『貧窮問答歌』で知られる〈山上憶良〉(660~733?)がいます。

さて,〈高宗〉の子である〈中宗〉(ちゅうそう)が皇帝の位に戻り,唐は復活したのですが,今度はその后の〈韋后〉が実験を握ります。しかし,〈韋后〉にまつわるスキャンダルが取り沙汰されると,その発覚をおそれ,〈韋后〉は〈中宗〉を毒殺。つづいて〈韋后〉が暗殺されるという大混乱の末,〈中宗〉の弟である〈睿宗〉(えいそう)が即位します。ここまでまとめると,〈高宗〉→〈中宗〉→〈睿宗〉→〈則天武后〉→〈中宗〉(2度目)→〈韋后〉→〈睿宗〉(2度目)という流れです。もうなにがなんだかわからんという状況。この時期を武韋の禍(ぶいのか)といいます。

◆8世紀の唐は中央ユーラシアの情勢の影響を受け,安史の乱により荒廃する

玄宗の治世前半は安定するが制度の崩壊も始まる

この激動の時期を目の当たりにした〈睿宗〉の子,〈李隆基〉(りりゅうき,玄宗。在位712~756年) 【セH4】【セH15】は,712年に即位すると,混乱した政治の立て直しを図りました。彼の治世の前半は,実態はともあれ後世の歴史家によって“開元の治” 【セH6同治中興ではない】と讃えられています。世界的に温暖な時期にあたる当時,唐では長安を中心に国際色豊かな文化が展開されました。彼に仕えた山水画家に“画聖”とも称される〈呉道玄〉(ごどうげん)【セH17孔頴達とのひっかけ】【追H20「唐の時代…山水画を描いた」か問う】がいます。

一方,制度の崩壊もはじまっていました。

均田法により土地を与えられた農民の中には,税を逃れるために逃げ出すものも現れていました。すると租調庸制による税の取り立てがままならなくなるだけでなく,府兵制による徴兵もできなくなります。そこで〈玄宗〉【セH15前漢の武帝ではない】は傭兵をもちいる募兵制【セH29時期】を採用しするとともに,辺境防備を節度使【セH15】にまかせました。節度使には,中央ユーラシアの広範囲で交易活動をしていたソグド人も任命され,ソグド人も各地に設置された植民市どうしの活動を唐に保障され,活発に活動していました。

しかし〈玄宗〉は,62歳のときに息子の妃を取り上げて“貴妃”とした〈楊貴妃〉(719~756,このとき27歳) 【セH15】【立教文H28記】に夢中になるあまり,彼女の一族による政治への介入を受けるようになります。

また,突厥がウイグルによって襲われるようになり,またソグド人の本拠地がイスラーム軍による進入 (751年にはタラス河畔の戦い【セ試行】で,唐【セ試行ササン朝ではない】【セH14ウイグルではない】【追H30唐ではない】【立教文H28記】【慶商A H30記】がアッバース朝【セH14ウマイヤ朝ではない】に敗北しています) を受けるようになると,今まで中央ユーラシアで力を持っていた遊牧民の突厥と,商業民のソグド人の立場が揺らいでいました【セH5中央アジアのオアシス都市の住民が,アラビア語を話す人々になるのは,この頃からのこと】。

そんな中,ソグド人の父と突厥人の母をもつ節度使の〈安禄山〉(あんろくさん,705~757) 【セH7東北地方東部の震国の人物ではない】と武将の〈史思明〉(ししめい,?~761)とともに,中央ユーラシアの突厥人やソグド人を集め,唐から独立しようとする安史の乱(755~763年) 【セH4ウイグルが鎮圧したか唐・〈玄宗〉が退位するきっかけではない,セH11元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事ではない】【セH14,セH15黄巣の乱ではない,セH19紅巾の乱のひっかけ,セH29試行 年代(グラフ問題)】が起こされました。

これには唐の軍事力だけでは鎮圧しきれず,遊牧騎馬民族のウイグル【セH4】【セH14,セH21月氏ではない,セH23】【セA H30春秋・戦国時代に勢力拡大したわけではない】に鎮圧を要請するほかありませんでした。書家で有名な〈顔真卿〉(がんしんけい,709~785)【セH21宋代ではない】も義勇軍を派遣しています。

安史の乱の経過は悲惨で,〈安禄山〉は息子(〈安慶緒〉)に殺され,さらに〈安慶緒〉を殺した〈史思明〉を,息子の〈史朝義〉が殺し,最後に〈史朝義〉が自殺して幕を閉じました。もうめちゃくちゃです。なお,〈安禄山〉の「安」はブハラ人のこと,「禄山」は明るいという意味だそうです。

この結果,中央ユーラシアではウイグルの支配権がますます強まり,ソグド人も没落していくことになりました。

ウイグルの支援によってようやく反乱を鎮圧できた唐を見て,「なんだ,唐なんてたいしたことないじゃないか」と,節度使たちが唐から独立する勢いをみせるようにもなります。特に,中央のいうことをきかなくなった節度使のことを,藩鎮【セH8則天武后の時代ではない】【セH17春秋戦国時代ではない】といいます。〈安禄山〉は,自分の子に殺され,〈史思明〉父子は洛陽で反抗を続けましたが,ウイグル軍に破れます。安史の乱による長安の陥落を「春望(しゅんぼう)」という詩に読んだのは,漢詩の作品を残した〈杜甫〉(とほ)です。〈杜甫〉自身も乱に巻き込まれ,そのときの感慨を「国破れて山河あり,城春にして草木深し」とうたいました。国はなくなっても,山や川は,変わらずそのままなんだなあ(ため息)という意味です。

安史の乱以降,ウイグル帝国は唐に対して,皇帝の娘を嫁がせたり,贈り物を要求したりと,勢いづきます。ウイグル帝国は,モンゴル高原に城郭都市を建てました。

また,安史の乱が起きると,チベット人の吐蕃も長安に進出し,占領しました。9世紀になると,ウイグルの他部族に対する支配は弱まり,遊牧国家は崩壊します。このときの戦争で捕虜になったり,戦乱を逃れて傭兵となったりしたトルコ人は,西アジアに流れ込んでいき,奴隷軍人(マムルーク)としてイスラーム世界で活躍することになっていきます。

ウイグルは,同じトルコ系のキルギス【京都H19[2]】に敗れると,タリム盆地に移動しました。これ以降のタリム盆地はトルコ語【セH5インド=ヨーロッパ語族ではない】が広まったためトルキスタンと呼ばれるようになります。

均田法により土地を与えた農民から税をとる仕組みは,すでに破綻していました。そこで「あげたはずの土地に農民がいないというのだから,もう仕方がない。現に土地を持っている人から,その資産に応じて税をとるしかない」と考え,宰相〈楊炎〉(ようえん)【セH16,セH26司馬光ではない】によって780年に両税法【共通一次 平1】【セH7明代ではない】【セH16,セH24時期,H26・H30,セH29試行 春秋戦国時代~後漢代ではない】が租庸調制【セH16基になった均田法が始まったのは北斉代ではない,セH26】に代わって採用されます。徴税は夏・秋の年2回で,現住地の資産【共通一次 平1:人頭税ではない】に対して課税されました。これにより,余剰生産物が商品として売買されるようになり,商業の発達を促しました。

・600年~800年のアジア 東アジア 現⑤・⑥朝鮮半島

中国の隋は,朝鮮半島の高句麗の拡大を警戒し遠征を実施しましたが,〈煬帝〉による3回の遠征はすべて失敗に終わり,隋は滅亡しました。

隋に代わり,618年に成立した唐は周辺勢力を次々に支配下に置いていきました(東突厥の服属(630),吐谷渾(とよくこん)の滅亡(635),高昌国の滅亡(640))。これに危機感を抱いた朝鮮半島の支配者層の間では,軍事力により旧来の政権を倒して権力を強化する動きが置きました。

高句麗では将軍〈泉蓋蘇文〉(せんがいそぶん,?~665)が642年にクーデタで実権を握り,百済と同盟を結んで唐に対抗しようとしました。百済でも〈義慈王〉(ぎじおう,位641~660)による権力の集中が進み,朝鮮半島南部への進出を強めていました。それに対し新羅では王族の〈金春秋〉(キムチュンジュ;きんしゅんじゅう)が将軍〈金庾信〉(きんゆしん,695~673)とともに実権を握り,唐に接近する政策をとります。645年以降,唐の〈太宗〉は朝鮮に出兵。〈金春秋〉は654年に〈武烈王〉(ムヨル;ぶれつ,位654~661)として即位しました。

唐と新羅の攻撃により661年に百済は滅亡。百済王室の〈鬼室福信〉(ポクシン;ふくしん,?~663)は人質として倭のヤマト政権にいた王子〈豊璋〉(ほうしょう;プンジァン,生没年不詳)を百済王に立てて抵抗しますが,〈豊璋〉自身と対立して殺されます。663年に錦江河口の白村(はくそん;白村江)で百済救援に向かった日本水軍が敗れると,百済の王族は倭に亡命して渡来人としてヤマト政権に技術や思想を伝えました。この時期に築かれた大野城や基肄(きい)城といった朝鮮式山城は,亡命百済人によるものです。

◆百済,高句麗が滅ぼされると,新羅は唐の勢力を朝鮮半島から排除した

高句麗では〈泉蓋蘇文〉が亡くなると内紛となり,混乱の中で668年に都の平壌が陥落。唐により安東都護府が置かれて間接支配が始まりました。

しかし今度は新羅【セH4】【共通一次

平1:時期を問う(12世紀半ばではない)】が唐の勢力を朝鮮半島から排除しようとし,676年に唐を破って半島を統一し,安東都護府も北に移動させました。

朝鮮半島を統一した新羅は,唐との関係維持に努め【セH4】,律令制【セH4】や儒教の思想を取り入れつつ伝統的な官制をアレンジし,官位制を整備しました。これにより百済や高句麗の支配層を,新羅中心の官僚体制に取り込んでいったのです。8世紀中頃の〈景徳王〉(キョンドク)のときに仏国寺(ぶっこくじ,プルグクサ)をはじめとする多くの官寺が建設され,地方にも海印寺(ヘインサ,かいいんじ)が建てられました。

新羅は初期の頃は唐への対抗の必要から倭との外交関係を重視していましたが,8世紀に唐が衰退し,沿海州に震国【セH7】(渤海(ぼっかい) 【セH7】)が建国されると日本との関係は悪化していきました。

震国【セH7】(渤海)は高句麗の遺民で粟末靺鞨(ぞくまつまっかつ)部に属する〈大祚栄〉(テチョヨン;だいそえい) 【セH7安禄山ではない】が唐に反乱を起こし,現在の中国吉林省に698年に建てられた国家です。指導者は「渤海郡王」として,唐によって冊封されました。

都は現在の中華人民共和国の黒竜江省寧安市に位置する上京龍泉府におかれ,各地の重要ポイントに5つの都が置かれました(一時,そのうちの中京・東京に拠点をうつしています)。唐の制度が盛んに導入され,上京龍泉府の都市計画には日本の平安京と同様に長安が参考にされました。農業・牧畜・狩猟・漁業が営まれ,仏教の信仰もあつく,漢字や儒学といった中国文化も積極的に受容しました。

713年には唐により「渤海郡王」として認められ,靺鞨人の他の部族も支配下に入れていきました。ただ,黒竜江よりも北にいた黒水靺鞨部は渤海の支配に服さず唐に接近し,渤海を困らせました。

渤海は西の唐,北の黒水靺鞨部,南の新羅に挟まれる地理的なハンデを,日本との提携によって乗り切ろうとしました。その結果,727年から919年までの間に渤海から日本には33回の遣使,日本から渤海には728~811年に13回の遣使が実施されています。

第3代の〈文王〉(ムン,位737~793)はのときには唐との関係を改善したことで,郡王から国王に昇格しています。

新羅では,8世紀末には支配が動揺して反乱も多発し,地方勢力が台頭していきます。

○600年~800年のアジア 東南アジア

◆マラッカ王国を通るルートがインド洋と東南アジア・東アジアを結ぶメインルートになった

7世紀に入り,東南アジアには西アジアからアラブ人やペルシア人の来航が増えていきます。中国では隋・唐帝国が成立し,陸海ともに国際交易が盛んになっていました。

隋の時代,604年にハノイに交州総管府が置かれ,唐も622年に同盟の政庁を置きました。679年には安南都護府【セH6現在でも大乗仏教・道教・儒教が入り混じった宗教が広く信仰されているか問う】が設置され,東南アジアの特産物を中国にもたらす上で,きわめて重要な役割を果たしました。

しかし,8世紀後半になると,マラッカ海峡を握るシャイレーンドラ朝【共通一次

平1:時期】【セH11:カンボジアではない。時期も問う(8~9世紀か)】【セH16ボロブドゥールが建立されたかを問う,セH18,セH20地図,H22】【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】やシュリーヴィジャヤ王国【追H9時期】【セH22前漢の時代ではない】【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】の勢力が伸び,安南都護府も攻撃を受けたと見られます。

また,雲南【セH4チベットではない】地方の南詔【セH4】【セH16・セH18大理に代わって南詔がおこったわけではない】の勢力が伸び,国王〈異牟尋〉(いぼうじん)は,ベンガル湾に進出するためにビルマのモン人のピュー王国を攻撃,メコン川流域に進出するためにクメール人の陸真臘【セH11:マレーシアの国家ではない】を攻撃するようになります。

中南部【共通一次 平1】のヴェトナムでは,チャンパー(林邑) 【東京H30[3]】【共通一次 平1】が強盛を誇っていましたが,8世紀後半になると,南部を拠点とする港市に勢力が移り,それにともない中国側の呼び名も環王に変化しました。この時期にメコン川を下って南シナ海に進出したクメール人の国カンボジア(中国名は真臘(しんろう) 【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】)と結ぶためと考えられます。

6~7世紀頃に農業生産が高まったジャワ島からの米の輸入により,マラッカ海峡沿岸の港町では,風を待つ人々の食事や,船乗りの食料補給が十分可能になりました。

7世紀初めにマレー半島南部からスマトラ島にかけてを支配下に収めていた赤土国(せきどこく)という交易国家が,マラッカ海峡周辺の治安を確保したことも手伝って,マラッカ海峡を通るルートが,インド洋と東南アジアを結ぶメインルートになりました。

マラッカ海峡ルートの繁盛にともない,島しょ部では,ジャワかバリには婆利という国が,スマトラ島のパレンバンにはマラユ国がありました。大陸部にはヴェトナム中部の林邑(りんゆう),メコン川中流のクメール人【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】によるカンボジア(中国名は真臘(しんろう)) 【セH11:マレーシアの国家ではない】【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】がありました。メコン川下流の扶南(ふなん)は,マラッカ海峡ルートがメインルートになったため,寄港地としての重要性が下がり,衰退し7世紀前半に真臘(カンボジア)の攻撃により滅亡しました。

真臘(カンボジア)は8世紀に入ると,内陸交易ルートを掌握した陸真臘と,海上交易ルートをおさえた水真臘の2つの勢力に分裂していましたが,9世紀初頭に統一に向かいます。

また,670年にはマレー半島東岸で室利仏逝(しつりぶっせい,シュリーヴィジャヤ王国)国が栄え,マラユ国を2万以上の軍で滅ぼし,パレンバンを奪いました。シュリーヴィジャヤはサンスクリット語ですから,インドの文化を取り入れていることがわかります。当時の島しょ部では,上座仏教が主流であった中,王は大乗仏教をあつく保護し,観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)像が出土しています。この頃687年に中国の唐【セH22前漢の時代ではない】の仏僧〈義浄〉(635~713) 【セH19,H23】が,シュリーヴィジャヤ王国【セH18マジャパヒト王国ではない】に占領されたばかりのパレンバンを訪れます。彼は694年までパレンバンに滞在し,インド式の教育方法で1000人以上の僧侶とともに学問に打ち込みました。このことは『南海寄帰内法伝』(なんかいききないほうでん)【セH12『大唐西域記』ではない】に記されています。

シュリーヴィジャヤ朝は,8世紀後半から9世紀後半まで,ジャワの訶陵(かりょう)による支配を受けました。おそらくジャワ島のシャイレーンドラ朝【共通一次 平1:時期】【セH11:カンボジアではない。時期も問う(8~9世紀か)】【セH16ボロブドゥールが建立されたかを問う,セH18,セH20地図,H22】のことだと考えられます。

シャイレーンドラ朝は,東南アジアの大陸部にまで影響を及ぼし,767年に北ヴェトナムのハノイを攻撃したり,774年にカンボジア(真臘(しんろう))を支配したりしました。カンボジア(真臘)の〈ジャヤヴァルマン2世〉は802年に支配を脱し,クメール(アンコール)朝のカンボジア王国として独立しました。

シャイレーンドラ朝【共通一次 平1:時期】【セH11:カンボジアではない。時期も問う(8~9世紀か)】【セH16ボロブドゥールが建立されたかを問う,セH18,セH20地図,H22】も大乗仏教を保護し,ジャワ島【東京H24[3]】【セH20地図】【セH22マレー半島ではない】にボロブドゥール【東京H24[3]】【共通一次 平1:時期】【セH6,セH9[19]図版・アンコール=ワットとのひっかけ,ヒンドゥー教・イスラム教の寺院ではない】【セH16イスラーム教徒の寺院ではない,セH18,セH20地図,セH22】【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】という巨大建築物を残しています【セH28ヒンドゥー教の寺院ではない】。

なんのために作られたのかは,はっきりとしていませんが,9層のピラミッド状の建造物(高さ42m,底辺の長さ120m)で,たくさんの仏塔(ストゥーパ)が備え付けられています。仏教の世界観を立体的に表現し,王の権威を示そうとしたと考えられます。

イラワジ川流域のビルマは,南詔の進入を受け,現在のヤンゴンの北部を中心としていたピューの勢力が,タイのモン人によるドゥヴァーラヴァティーに押されて衰えます。イラワジ川下流域には現在のヤンゴンや,バゴーなどにモン人の港市が成立していました。

タイでは6~7世紀から11世紀頃まで,モン人【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】によるドゥヴァーラヴァティー(ドヴァーラヴァティー)王国【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30】が,海上交易によって栄えていました。

タイのアユタヤ北方にあるロッブリーでは,スリランカに由来すると見られる上座仏教【セH6タイで広く上座仏教が信仰されているか問う】関係の遺物が見つかっています。ただ「王国」といっても,いくつかの権力者がそのときどきに応じて支配範囲を伸縮させるような状態であったと考えられています(注)。

モン人の国家は,中国の史料に登場しなくなる8世紀には滅んだと考えられますが,モン人はその後もビルマのイラワジ川から,東はメコン川までを舞台として活動を続けました。

(注)「ちょうど銀河系に大小さまざまの天体があるように,東南アジアの前植民地的状況のもとには,数知れぬ「くに」〔東南アジアにおける政治的共同体〕が散らばっていた。それらの「くに」の政治的統合は外延ではなく中心によって規定されていた。つまり個々の天体が作る重力圏が,中心は規定できても外側の境界を持たないように,それぞれの「くに」には,王宮や王都という中心はあっても明確な国境は存在せず,中心の力が強ければ勢力圏もより広い範囲におよぶものの,中心から遠ざかるほど影響力は弱まり,やがてどこからともなく消えてしまうといったものだった。…だがその中心の力が弱まれば,周囲に引きつけられていた小さな「くに」は,近くの別の大きな中心に引きつけられ,すなわち,別の体系に入って朝貢関係を作った。」 関本照夫「東南アジア的王権の構造」伊藤亜人他編『現代の社会人類学3 国家と文明への過程』(東京大学出版会,1987年,p.15

○600年~800年のアジア 南アジア

南アジア…現在の①ブータン,②バングラデシュ,③スリランカ,④モルディブ,⑤インド,⑥パキスタン,⑦ネパール

・600年~800年のアジア 南アジア 現③スリランカ

スリランカ中央部には、アヌラーダプラ王国(前437~後1007)が栄えています。

・600年~800年のアジア 南アジア 現②バングラデシュ、⑤インド、⑥パキスタン

◆大乗仏教に対抗し,シヴァ神やヴィシュヌ神に対する信仰が普及する

北インド最後の統一王朝であるヴァルダナ朝が滅ぶと,インドは地方ごとに多くの国家が乱立する時代に突入しました。内陸部の貨幣経済は衰え,商人の寄進を基盤としていた仏教教団は衰え,自給自足を中心とする農村部でヒンドゥー教と総称されるシヴァ神やヴィシュヌ神などに対する信仰が浸透しました。

南インドにも地方国家が立ち並び,海上交易がさかんにおこなわれました。南インドでは大規模なヒンドゥー教寺院を建設し,その権威をもとに農業開発・海上交易を推進するチョーラ朝のような国家も栄えます。

この時期には,海上交易にアラブ人やペルシア人などの商人が進出するようになり,南インド,西インド,東インドのベンガルは,海上交易の主導権を失っていきました。

また,相次ぐ戦乱により商業都市が衰退し,王室に集められた富は軍事や寺院の建立に使われ,貨幣の発行も減少しました。 仏教は都市の商人による寄進を頼りにしていたこともあり,ヒンドゥー教の信仰の広まりを受けて,衰退に向かいました。一部の仏教はヒンドゥー教の考えを取り入れ,呪文(マントラ)をとらえたり,神秘的な儀式を重視したりするようになりました。そのような密教は,チベットや中国,日本に伝わり栄えました。しかし密教はしだいに「ヒンドゥー教の一部」ととらえられるようになり,仏教は発祥の地インドで急速に衰えていきました。

商業が衰退するにつれ,農村を中心とする封建的な社会が生まれていきました。それに合わせてこの時期には,上から3番目のヴァルナであるヴァイシャは,商人のヴァルナとなり,農民や一般の庶民はシュードラに位置づけられるようになりました。代わって,5番目のヴァルナとして不可触賎民への差別が強まりました。各ヴァルナの中には,「生まれを同じくする集団」という意味の「ジャーティ」【セH26ヴァルナ制度ではない】が無数に形成されていきました。のちに南アジアにやって来るポルトガル人は,ジャーティのことをカーストと呼んだことで,ヨーロッパ人はこの制度のことをカースト制度【セA H30メソポタミアの制度ではない】と呼ぶようになりました。

◆ヴァルダナ朝が北インドを統一して以降は,地方政権が分立す時代に突入する

グプタ朝亡き後,西インドにはマイトラカ朝,北インドにはマウカリ朝,プシュヤブーティ朝,東インドにはベンガルなどが並び立ちました。

このうち,現在のデリー北方のプシュヤブーティ朝の王族だった〈ハルシャ〉(位606?607?~646?647?) 【東京H8[3]】が,北インドを統一し,ヴァルダナ朝【大阪H30 629年頃のインドの王朝】を建てました。彼はシヴァ神を信仰していましたが,仏教も保護していた様子は,彼に謁見した中国(唐【セH19】)の僧〈玄奘〉(600?602?~664)【セH12玄奘は「上座部の開祖」ではない】の『大唐西域記』に書き留められています【セH12義浄の著書ではない】【セH19時期,セH20玄奘が訪問したか問う】【大阪H30史料】。彼は首都のカナウジを中心にガンジス川の上・中流域を直轄支配とし,それ以外の諸王は諸侯として,地租と貢納を取り立てました。グプタ朝よりも,さらにゆるやかな支配方式です。

彼は641年に中国を支配していた唐の〈太宗〉(位626~49)に使者を派遣し,〈太宗〉は643年・647年に使者を派遣しています。

彼は南インド支配をもくろみ,デカン高原に遠征しましたが,〈プラケーシン2世〉(?~643)のもとで最大領土を獲得した南インドのチャールキヤ朝(6世紀~8世紀)に阻まれ,領域は北インド一帯にとどまりました。

先述のように,〈ヴァルダナ王〉と謁見した中国(唐【セH19】)の仏僧に,法相宗(ほっそうしゅう)の開祖〈玄奘〉(げんじょう,600?602?~664) 【セH12】 がいます。『西遊記』では女性の三蔵法師(さんぞうほうし)として描かれていますが,実際には男性です。629年にインド【セH12インドで学んだかを問う】に向けて出発し,645年に帰国。多数のお経を唐に持ち帰り,漢訳をおこないました【セH12「上座部の開祖」ではない】。「漢訳されたお経には間違いがあるおそれがある。インドの言葉で書かれた本当の経典が見てみたい」という強い思いがあったのです。旅行記は『大唐西域記』(だいとうさいいきき,646年)といい,〈玄奘〉の西域に関する情報を利用しようとした皇帝〈太宗〉(たいそう,在位626~649)が編纂させました。彼は長安郊外の大慈恩寺(だいじおんじ) で訳経に取り組み,その境内にある大雁塔(だいがんとう)に経典はおさめられています。〈玄奘〉には653年に中国に渡った日本人の僧侶〈道昭〉(629~700)が弟子入りし,帰国後に元興寺に禅院を立てています(日本で最初に火葬された人物とされます)。なお,〈太宗〉は,〈ヴァルダナ王〉のもとに,〈王玄策〉(生没年不詳)を643年と647年の2度使節として送っていますが,2回目にはすでに王は亡くなっていました。

〈ハルシャ〉の王国の統一は,王個人の力量によるところが大きく,死後すぐに分裂してしまいました。

その後の北インドは,広範囲を支配する王国が現れることはなく,いくつもの王国が各地で抗争する時代となりました。

◆大乗仏教への反動から密教が成立した

大事なことをこっそり教えるのが,密教

なお,〈ハルシャ〉の時代には密教が成立。従来のように誰にでも教えをわかりやすく説くタイプの仏教ではなく,「ほんとうに大切なことは,選ばれし者にしか与えられない」という神秘的な要素を持つ仏教です。大乗仏教という「貧しい人にも手を差し伸べる」タイプの仏教が広がりすぎてしまったことに対する,富裕な人々の不満からおこった運動です。7~8世紀には大日経(大毘盧遮那成仏神変加持経),金剛頂経のような密教の経典が成立します。これらの経典には,仏により構成された夢のような世界がマンダラ(曼荼羅)という宇宙図的に描かれ,儀式を演出する方法も洗練されていきました。サンスクリット語の原語も,そのまま呪文(真言)として使用されます。

ネパールの王朝(リッチャヴィ朝(4~9世紀))は,〈ハルシャ〉(生没年不詳)の死後,北インドに侵攻しています。

南アジアでは,6世紀以降,パッラヴァ朝,パーンディヤ朝,チャールキヤ朝が互いに抗争をしていました。この頃,従来の仏教やジャイナ教に代わって,ヒンドゥー教の信仰がバクティ信仰を通して拡大しました。バクティ信仰というのは,まるで生身の人間のように思い描いた神に,絶対的な愛情を注ぐことによってご利益を得ようとする信仰です。

○600年~800年のアジア 西アジア

◆ローマ教会とコンスタンティノープル教会の対立が深刻化した

聖像禁止令をきっかけに東西教会が対立する

4世紀末に移動を開始したインド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々は,各地のローマの官僚機構を利用しながら国家を建設していきました。

それに対しローマを本拠地とするローマ教会は,インド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々に対してアタナシウス(ニカイア)派の布教していきました。布教の際には,文字よりもわかりやすい,〈イエス〉や〈マリア〉などの聖画像(イコン)を使用しました。

それに対し,726年に東ローマ帝国イウサロス朝の創始者〈レオン3世〉(在位717~741,教皇レオ3世とは別人)【セH13聖ソフィア聖堂建設は命じていない,セH18】が聖像禁止令【東京H7[1]指定語句】【セH18】を発布して批判し,東ローマ帝国の保護する正教会と,ローマ教会との間のケンカにエスカレートしてしまいました(聖像崇拝論争)。〈レオン3世〉による聖像破壊(イコノクラスム)の本音は,教会財産の没収にあったようです。しかし,文字の読めない住民を多くかかえる西方のローマ教会にとっては,聖像禁止令は布教活動への“妨害”以外の何ものでもありませんでした。

教義の上でも両者の間に対立がありました。〈マリア〉は聖霊によって〈イエス〉を身ごもったとされますが,この「聖霊」が父としての神から発すると主張したのが正教会(コンスタンティノープル教会)。いや,父だけでなく子としての〈イエス〉からも発するとしたのがローマ教会です。

ほかにも,最後の晩餐の儀式を象徴する儀式(聖餐(せいさん))で使うパンに,パン種を入れるのが正教会,入れないのがカトリック教会。

聖職者の妻帯(さいたい。結婚すること)を一部認めたのが正教会,認めないのがカトリック教会。

また正教会はギリシア語を使用,カトリック教会はラテン語を使用した点にも違いがあります。

そもそも東ローマ帝国の皇帝は,コンスタンティノープルのキリスト教教会(正教会)を保護し,そのトップである総主教(そうしゅきょう)がとりしきる儀式で皇帝の冠を与えられていました。皇帝はキリスト教の儀式(奉神礼(ほうしんれい)。ローマ教会では典礼(てんれい,ミサ))をとりおこなうことはできず,正教会の中では総主教の次に偉い地位にありました。〈レオン3世〉は聖像禁止令によって教義上の問題に首を突っ込み,それをローマ教会にも押し付けようとしたわけです。

787年には東方教会とカトリック教会がともに認めた最後の公会議である,第二ニカイア(ニケア)公会議が開かれましたが,それ以降はカトリック教会による単独の公会議が開かれるようになり,別々の発展を遂げていくことになります。この会議でようやく聖像禁止令は廃止されました。

このような事情から次第にローマ教会は,教義上の対立を含むコンスタンティノープル教会からの独立傾向を強め,聖像禁止令を押し付ける東ローマ皇帝にかわる新しい保護者が必要と痛感するようになります。

◆アラビア半島で唯一神「アッラー」を信仰する「イスラーム教」 が生まれた

「一神教」を押し進めたイスラーム教が成立したのは,ど田舎(=アラビア半島)だった

ビザンツ帝国とササン(サーサーン)朝が抗争を繰り広げた影響で,陸上ルートが廃れ,代わってアラビア半島を南に回る海上ルートが栄えました。すると,ペルシア湾に面するアラビア半島のメッカ【セH27】(アラビア語ではマッカ)が,沙漠をラクダで超える隊商(キャラヴァン)【セH27】の拠点となり商業都市として栄えるようになりました。

当時,交易の拠点となっていたメッカの部族クライシュ族【セH29試行 家系図】に,〈ムハンマド(本人の名)=(イ)ブン(~の息子という意味)=アブドゥッラー(父の名)=ブン=アブドゥルムッタリブ(父の父の名)〉(570?571?~632(注1)) 【セH12「イスラム教」の「開祖」かを問う】という男性がいました。アラブ人(注2)を含むアフロ=アジア語族セム語派の人々は「父系」といって,父方の血のつながりを大切にしてきたので,フルネームはこのような長い名前になるのです。

*

彼は社会の激変期にあって,「アラビア半島の部族同士は交易の利益をめぐり争い,今や大商人となったクライシュ族が都市メッカを牛耳り貧しい人々が苦しんでいる」と,危機感を覚えていたようです。

〈ムハンマド〉には当時のアラブ人と同じようにユダヤ教やキリスト教についての知識もあり,多くのアラブ人たちは「ユダヤ教やキリスト教のほうが,自分たちアラブ人の神々よりも立派なものだ」と考えていました(注3)。アラブ人は多神教で複数の神々を崇拝していましたが,なかでも最高神は「アッラー」といい,これは「神」という意味でした。この「神」はユダヤ教徒やキリスト教徒の信じるこの世界と人間をつくった神様と同じ神をあらわすのですが,アラブ人的には「神(アッラー)は自分たちアラブ人のところには来てくれなかったし,アラビア語の聖典も授けてくれなかったのだ」と信じるようになっていました(注3)。

(注1)570年説と571年説がある。『世界史年表・地図』吉川弘文館,2014,p.120

(注2)「アラブ人」がはっきりと特定の「民族」を表すようになるのは近代以降のこと。「ペルシア人ではない人」「イスラーム文化を身に着けアラビア語を話す人」「遊牧民」など,状況によって様々です。古くからアラビア半島の遊牧民はいくつもの部族に分かれており,自分たちが共通の部族とみなす範囲は時代や地域によって伸び縮みし,固定的なものではありませんでした。

(注3)カレン・アームストロング,小林朋則訳『イスラームの歴史――1400年の軌跡』中央公論新社,2017,p.2(原著 “ISLAM : A Short

History” 2000,2002)。

*

610年のラマダーン月17日,〈ムハンマド〉は体が襲われる感覚に苦しまれ,気づくと口からアラビア語による神(アッラーフ)からの聖典の語句が流れてくることに気づきました(このときの〈ムハンマド〉は,当時篭って瞑想をしていたヒラー山の洞窟で,天使ジブリール(ガブリエル)から啓示を受けたといいます)。初めの2年間はこの体験を妻〈ハディージャ〉や近しい人にしか明かしませんでしたが,自らを預言者として認識しました,意を決して周囲にも自分の受けた啓示を明かすようになっていきました(イスラーム教徒の歴史観ではイスラームが知られる以前の時代をジャーヒリーヤ時代(「知られていない」という意味)といいます)。啓示は一度ですべてが下ったわけではなく,632年にかけて足掛け22年間にわたり〈ムハンマド〉に下されました。

啓示は彼の死後20年をかけて『クルアーン』(コーラン) 【セH18,セH25】【立教文H28記】【立命館H30記】としてアラブ人の言語であるアラビア語でまとめられることになります。「クルアーン」とは「読まれるもの」という意味です。文字の読み書きのできない者の多かった〈ムハンマド〉や信者にとっては,クルアーンは「読み上げられる」ものだったのです。翻訳は奨励されてはいますが,正式なバージョンはあくまでもアラビア語で書かれたものとされています。

クライシュ族の大半は以前から「アッラーが世界の創造主で,最後の審判のときに人類を裁く」【セH24輪廻からの解脱を説いてはいない】と信じていましたから,〈ムハンマド〉の考えは突飛なものではなく,彼の教えの重点は,その神の啓示がついに“アラブ人にも”もたらされたのだ,という点にありました。クライシュ族がまずおこないを改め,神の定めに従って平等な社会をめざして社会改革をするべきであり,そうでなければ社会は滅んでしまうと訴えたのです。彼の伝えた教えはやがてイスラーム(唯一神アッラーへの服従という意味)と呼ばれるようになります【セH18一神教かを問う】。

なお,〈ムハンマド〉は『クルアーン』によれば,イスラーム教の最後の預言者です。「創始者」というのは,適当ではありません。キリスト教にとって,〈イエス〉は神と同格の存在でした。ですから,〈イエス〉)が人類に向けて送った“知らせ”(神の国に入ることができるという“良い知らせ”=福音)が,神からのメッセージということになります。そのメッセージは,〈イエス〉の使徒によって,さらに広範囲に伝えられます。

しかし,イスラームにおいては,〈イエス〉という存在を想定しませんので,神のメッセージは直接『クルアーン』に記されていることになります。ですから,キリスト教における〈イエス〉は,イスラームにおける『クルアーン』に相当することになります。同じように,キリスト教の使徒にあたるものが,イスラームにおける預言者〈ムハンマド〉ということになります。

『クルアーン』の内容を少しみてみましょう。

「この世の生活は,(一時の)遊びや戯れに過ぎない。あなたがたが信仰して自分の義務を果すならば,かれはあなたがたに報奨を与える。あなたがたは財産(の放棄)を求められているのではない」(47章36)。

「(…)だが来世においては(不義の徒に)厳しい懲罰があり,また(正義の徒には)アッラーから寛容と善賞を授かろう。本当に現世の生活は,虚しい欺時の享楽に過ぎない。」(57章20)

「言ってやるがいい。「本当に主は,わたしを正しい道,真実の教え,純正なイブラーヒーム(〈アブラハム〉のこと)の信仰に導かれる。かれは多神教徒の仲間ではなかった。」(6章149)

〈ムハンマド〉は,貧しいものには施し(ザカート)をして助け合うべきだと訴え,ラマダーン(断食時期)にはサウム(断食)をして貧しい人の気持ちに寄り添うべきだという神の啓示を伝えます。1日5回の礼拝のときも地面にひれ伏す平伏礼の姿勢をとり,豊かな人も貧しい人も横一列に並んで神の前での平等を強調しました。

〈ムハンマド〉を通して人々に伝わったイスラームの教えには,6つの信じるべきこと(六信)と5つの行うべきこと(五行(ごぎょう))があります。六信としては,神(アッラー),天使(マラーイカ),啓典(キターブ),預言者(ナービー),来世(アーヒラ),天命(カダル)があります。五行とは,信仰告白(シャハーダ),礼拝(サラート),喜捨(ザカート),断食月(ラマダーン)における日の出から日没までの断食(サウム),メッカ【東京H20[3]】への巡礼(ハッジ) のことです。ほかにも,禁じてられていること(ハラーム)として,豚肉をたべることや酒を飲むこと,女性が人前で髪の毛や肌を見せることなどがあります。

こうした規定は,ガチガチに守られるべき厳格なものと必ずしもとらえられてはいません。イスラーム教の教義には“人間は弱い存在”という価値観が根底にあり,信徒には,弱い方向に流れないように自己をコントロールしようとする努力が求められるのです。

こうした〈ムハンマド〉の“社会改革”(注1)的な主張は,クライシュ族の大富豪の怒りを買い,「あなたが地から泉を涌き出させ」,「大空を粉ごなにしてわたしたちに落すまで。またアッラーそして天使たちを,(わたしたちの)面前に連れて来るまで」は信じないと,〈ムハンマド〉を批判。追い打ちをかけるように〈ムハンマド〉の妻〈ハディージャ〉や,彼に保護を与えていたハーシム家の長が亡くなりました。

*

立場が危うくなった〈ムハンマド〉に保護の手を差し伸べたのは,622年【セH2年号】にメッカ北方のオアシス都市ヤスリブ【セH23,セH25メッカではない,セH26地図上の位置を問う】の住民でした。当時,都市内で起きていた部族の争いを丸く収める形で指導者として迎えられ,初のウンマ【大阪H30論述:指定語句】を建設します。この出来事を,聖遷(ヒジュラ) 【セH2,セH5ジズヤではない,セH6】【セH19地図,H23内容を問う,H30】といい,イスラーム暦(ヒジュラ暦)では,この622年を紀元とします(注2)。部族のしがらみから逃れ,別の部族に加わった〈ムハンマド〉の行為は,部族が“全て”だった従来のアラビア半島では考えられない行為でした。ヤスリブにはユダヤ教徒や多神教徒もいましたが,部族や宗教の枠を越え,神(アッラー)の定める教えを実践できる共同体(ウンマ)がつくられたこの西暦622年こそが,イスラーム暦の始まりとされる所以です。

イスラーム暦の1日は日没に始まり,日没に終わります。ヤスリブはメディナ(アラビア語ではマディーナ。「あの町」という意味) 【京都H22[2],H27[2]】と名付けられました。

純太陰暦のため各月は新月の出る日から始まり,太陽暦の1ヶ月よりも短い月の周期に基づいています。したがって,「西暦」(ローマ帝国の〈カエサル〉のときに制定され,のちにキリスト教のローマ教皇が修正した暦)との間には,少しずつズレが生じることになります。月を基準にした暦は季節の変化とずれるため農業には役立ちません。ここにもイスラーム教が“都市の宗教”である特徴が現れているといえるでしょう。農作業のために農民はあわせて太陽暦も使用していました。

(注1)ヒジュラ暦(A.H.)の1年は西暦(A.D.)622年の7月16日。西暦2018年9月12日がヒジュラ暦1440年の初め,2019年9月1日が1441年の初め,2020年8月20日が1442年の初め,2021年8月10日が1443年の初め,2022年8月11日が1444年の初めです(大塚和夫他編『岩波イスラーム辞典』岩波書店,2002年,p.1128)。

(注2)アームストロングはイスラームが,中国の道教と儒教,インドのヒンドゥー教と仏教,中東の一神教(ユダヤ教やキリスト教),ヨーロッパの理性主義などと同様,商人的経済の成立と社会の拡大・複雑化により,新たな思想的な取り組みが求められた結果成立したものと論じています。「「社会正義はイスラームのきわめて重要な徳目だったのです。ムスリムには,その第一の義務として,富の公平な分配が行われ,思いやりや実戦される共同体(ウンマ)を設置することが命じられた。…(神学的推論)よりはるかに重要なのは,神の示した方法に従って生きる努力(ジハード)をすることだった。……このような社会的関心は,ヤスパースのいう「軸の時代」(紀元前700年頃~前200年頃)に発展した数々の偉大な世界宗教が視点のうちに必ず含んでいた重要な要素だ。この時代に,現在知られている文明が発達するとともに,人間らしい博愛の精神を今なお育み続けている自覚的な思想・宗教が登場した。これらの思想は,すべてそれまでの原始的な信仰を改革するものだった。商人的経済が成立して社会の拡大・複雑化が進むと,旧来の信仰はもはや社会に合わなくなり,新たな思想的取り組みが商人的経済に支えられて始まった。…また一部の思想は,自分たちの社会が抱える根本的な不公平に関心を寄せた。近代以前の文明は,どれも経済的には農業生産の余剰分を基盤としていた」(強調部は筆者)。カレン・アームストロング,小林朋則訳『イスラームの歴史――1400年の軌跡』中央公論新社,2017,p.2(原著

“ISLAM : A Short History” 2000,2002)。

◆メディナでのウンマ建設後,いくつかの戦闘を経て,アラビア半島の平和的統一が実現した

アラビア半島が,イスラームの下に統一された

「あのメディナに平和をもたらした」――アラビア半島に〈ムハンマド〉の立ち上げた教えの噂が広まっていきました。しかしメディナ内部では,〈ムハンマド〉に敵対的なユダヤ教徒の動きも強まり,624年には礼拝の方向(キブラ)をイェルサレムからメッカのカアバ神殿に変更しました。

さらにメディナの〈ムハンマド〉派が,メッカのクライシュ族の隊商(キャラヴァン)を襲い略奪を働いていたことから両者の対立は深まり,624年には水飲み場であったバドルで戦いが起きました。しかし〈ムハンマド〉率いるイスラーム群はメッカのクライシュ軍に大勝利を果たします。

その後,625年のウフドの戦いではメッカ軍が勝利,627年にはイスラーム軍がハンダク(塹壕)の戦いで勝利し,対立関係は続きました。メディナ内部のユダヤ教徒や多神教徒との対立も深刻化しますが,それと並行して〈ムハンマド〉はアラビア半島の遊牧民の諸集団と個別に和平を結んでいきました。

*

〈ムハンマド〉は平和的な終戦にこだわっていました。638年にメッカにハッジ(巡礼)をおこなうと宣言。巡礼者は武器を持ってはいけないことになっており,クライシュ族に狙われる危険もありましたが,これに約1000人のイスラーム教徒が同行することになりました。クライシュ族による攻撃の危険もありましたが,イスラーム教徒たちの実力を見込んだ遊牧民の支持を背景に,630年にはメッカのクライシュ族のほうが折れて〈ムハンマド〉と和議が結ばれました。630年にはクライシュ族が和議を破りますが,〈ムハンマド〉側の大軍を前にクライシュ族はメッカの城門を開き,メッカは無血征服されることになりました(注1) 【追H9アッバース朝の都ではない】。

このとき,メッカで古くから神殿として用いられていたカアバ神殿(聖殿) 【セH18】【追H20ヒンドゥー教の聖地ではない】の偶像が破壊され,ここはイスラーム教の聖殿とされました。〈ムハンマド〉は自身の信仰を「〈イブラーヒーム〉(アブラハム)の「純正な一神教の復活」」(『クルアーン』3章-67)ととらえており,〈イブラーヒーム〉の息子〈イスマーイール〉(イシュマエル)の創建とされたカアバ聖殿が重視されたのです(もともとはナバテア人の神フバルにささげられたものでした)。もともとアラブ人の信仰を集めていた神殿を礼拝することにしたのは,アラブ人の伝統との連続性をもたせようとしたためと考えられます。

イスラームでは六信五行といって,6つの守るべき信仰と5つの行うべき行為が規定されています。五行のうちの一つに,一生のうち一度はメッカのカアバ聖殿を巡礼する義務(ハッジ【H27京都[2]】)が定められています。ただし余裕がない者が無理して行う必要はありません。カアバ聖殿は黒色の布で覆われており,偶像はありません。巡礼に集まった信者は,これを反時計まわりに七回まわり,カアバの壁にはめ込まれている黒石(隕石であるといわれています)に接吻します。この儀式はいつでも行ってよく,ハッジのときにはカアバに接するサファーの丘から駆け足で谷を横断しマルワの丘で礼拝し,メッカ郊外のアラファートの平原で徹夜し,その後一同でムズダリファ谷に生きミナーの谷で岩に向かい小石を投げ,頭髪を剃り,巡礼最終日のイード=アル=アドハーに犠牲祭を執り行います(注2)。

〈ムハンマド〉自身が商人であったこともあり,イスラーム教では商業が奨励されたため,イスラーム商人(ムスリム商人【東京H7[1]指定語句】)の活動は活発化していきます。

(注1)カレン・アームストロング,小林朋則訳『イスラームの歴史――1400年の軌跡』中央公論新社,2017,p.13(原著 “ISLAM : A Short History” 2000,2002)。

(注2)同上,pp.29-30

◆〈ムハンマド〉の死後,アラブ人は正統カリフの下で 「大征服」をおこなった

イスラームの拡大は,アラブ人の拡大でもある

630年のフナインの戦いでの勝利により,アラビア半島の大部分には,メディナのウンマを中心に,イスラーム教の下にアラブ系諸民族が同盟を組むゆるやかな政治的まとまりが誕生しました。632年にはメッカ巡礼(ハッジ)を行った直後に,最後の預言者〈ムハンマド〉が亡くなると【セH23ヒジュラとは関係ない】,彼に男子の跡継ぎがいなかった(3男4女のうち,3人の男子はいずれも亡くなっていました)ことから,役目を引き継ぐ人(カリフ【大阪H30論述:指定語句】)が選挙で選ばれました。カリフとは,「神の使徒の後継者」というアラビア語(ハリーファ=ラスール=アッラーフ)の「ハリーファ」がヨーロッパでなまった言葉です。

もともとイスラーム教には聖職者という身分がありません。人類はみな神によって平等につくられたと考えるからです。〈ムハンマド〉自身も「主に讃えあれ,わたしは使徒として(遣わされた)一人の人間に過ぎないではないか。」(『クルアーン』17章-90)としています。カリフは「えらい」わけではなく,ウンマを政治的・宗教的にまとめるために便宜的にもうけられた指導者なのです。

信徒による選挙で選ばれた【追H9】カリフを「正統カリフ」【東京H30[3]】【追H9ムハンマドの直系の子孫ではない・アッバース朝初代~第4代までのカリフではない・異教徒の戦いで殉教した英雄ではない】【セH7オスマン帝国により倒されていない,セH12「宗教的にも政治的にも最高の権限を有していた」か問う(注)】【セH29試行 系図の読解】といい,〈ムハンマド〉の親友で長老であった〈アブー=バクル〉(位632~634) 【追H30バグダードを建設していない】がメディナのイスラーム教徒(イスラーム教徒の男性をムスリム,女性をムスリマといいます)の間の集会で初代「正統カリフ」に選ばれました。

(注)カリフはアッバース朝の時代になると,次第に政治的権力を失い,宗教的な権威のみを持つようになります。

◆サーサーン朝が滅ぼされた

633年にはアラビア半島のインド洋岸のオマーン,イエメン,ハドラマウトも従わせ,アラビア半島全域にイスラームの下でのアラブ人の統合が成ります。とくに次の〈ウマル〉(位634~644) 【H27京都[2]】は「信徒の長」(アミール=アルムーミニーン)を称し,軍事指揮官として「大征服」活動を本格化させ,632年のニハーヴァンドの戦い【セH25】【追H30】でササン(サーサーン)朝【大阪H30史料:629年当時の西アジアの王朝を問う】【追H30】の〈ヤズデギルド3世〉を倒し,これを事実上滅ぼしています(サーサーン朝の滅亡)。古代ギリシア・ローマの情報の“リレー”は,ビザンツ帝国からサーサーン朝になされていましたが,ここでサーサーン朝に逃れていた古代ギリシア・ローマの系譜を継ぐ研究情報はイスラーム勢力に引き継がれていくこととなりました。

イスラーム勢力はシリア,パレスチナを通って北アフリカにも進出し,西へと移動していきます【セH6時期(アウグスティヌスの存命中ではない)】。

シリア,パレスチナ【セH15時期(正統カリフ時代かを問う)】とエジプトを奪われたビザンツ帝国では,テマ(セマ)制と屯田兵制を整備するようになりました(注)。

征服した各地の都市郊外には軍営都市(ミスル)が建設され,ミスルごとにアミール(総督)が任命されて集団で移住が実施されました。

征服先の都市にはたいていユダヤ教やキリスト教の商人がいますから,新たに移住してきたイスラーム教の軍人との無用な対立を避けたわけです。

ミスルにはディワーン(役所)が置かれ,登録された戦士に対して俸給(アター)が支給される仕組みでした。代表例は,イラクのバスラ(638年,〈ウマル〉により建設された),エジプトのフスタート(643年) 【東京H13[1]「エジプト史」を論じる問題。指定国は「エジプト」】,チュニジアのカイラワーン(670年)。現在イスラーム教の信仰やアラビア文字の使用がみられる地域は,この時期にアラブ人の急拡大があった所がほとんどです。

参考 現在アラビア語を公用語としている国々

・北アフリカのモーリタニア,モロッコ,アルジェリア,チュニジア,リビア,エジプト。

・スーダン,スーダンの西のチャド。東アフリカのソマリア,エリトリア,ジブチ。

・アラビア半島のクウェート,カタール,バーレーン,サウジアラビア,アラブ首長国連邦,オマーン,イエメン。

・肥沃な三日月地帯の,パレスチナ,イスラエル,ヨルダン,レバノン,シリア,イラク。

・大西洋の島国のコモロ(歴史的にアラブ商人が寄港)。

なお,征服を受けたユダヤ教徒,エジプトのコプト教,シリア正教会などの住民の多くは,「アラブ人のほうが税負担が軽く,信仰に対しても寛容」であると見なし,その多くがアラブ人による征服を受け入れました。

(注) テマ(セマ)制はスラヴ人やブルガール人対策のために680年頃にバルカン半島に置かれたものが初めの例です。

◆イスラーム教の教えは〈ムハンマド〉の死後に文字に残され,「書物」の宗教として確立した

イスラームは教義を書物に残し,異説を封じた

しかし,正統カリフの制度は長くは続きませんでした。第2代〈ウマル〉はペルシア人の奴隷により暗殺。

第3代〈ウスマーン〉はウマイヤ家の出身でしたが,「ウマイヤ家から正統カリフが出るのはおかしい。〈ムハンマド〉の子孫が正統カリフを受け継ぐべきだ」というグループによってメディナで暗殺されてしまいます。〈ムハンマド〉の死後には,生前に話したことや行ったことがハディース(ムハンマドの伝承)にまとめられていきましたが,彼の時代には『クルアーン(コーラン)』の編纂も進められました。異なるバージョンのものはすべて焼却させたといいます。

神に関する正しい情報が早い段階で確定されたことが,イスラーム教という宗教の今までの人類史にはない特徴といえます。

(注)最古のクルアーンの写本はウズベキスタンに保管されており,これには暗殺された〈ウスマーン〉の血痕が残っているとの言い伝えもありますが,〈ウスマーン〉が編纂を命じたことについて異説もあります。大川玲子「ウズベキスタンのウスマーン写本―「世界最古」のクルアーン(コーラン)写本―」『明治学院大学国際学研究』37巻,2010,p.87~p.93

◆カリフの後継者争いの結果,ウマイヤ家が王朝を建設し,分派のシーア派などと対立した

スンナ派とシーア派が対立し,スンナ派が主流に

混乱の中で即位した第4代カリフ〈アリー〉(位656~661) 【セH17】【追H20アッバース朝全盛期のカリフではない】は,〈ムハンマド〉の父方の従弟で,〈ムハンマド〉の娘〈ファーティマ〉(606?614~632)と結婚していました。彼は混乱をおさえるためにイラクのクーファに遷都しましたが,「ウマイヤ家が正統カリフになるべきだ!」と主張する前シリア(注)総督〈ムアーウィヤ〉(?~680) 【セH20インドではない】【H27名古屋[2]】が挙兵し,最後はハワーリジュ派によって暗殺されてしまいます。ハワーリジュ派は,はじめは〈アリー〉派だったのですが,〈ムアーウィヤ〉に敗れた後で和約を結んだ〈アリー〉を裏切り者として攻撃しました。

一方,〈アリー〉派はシーア派【セH17ワッハーブ派・ネストリウス派・スンナ派ではない】と呼ばれるようになります。カリフはイマームとも呼ばれ,シーア派の最高指導者は「イマーム」と呼ばれることが一般的です。シーア派では「イマーム」は〈アリー〉【H27京都[2]】の子孫が担うべきだと主張します。『クルアーン』を神の言葉とする点は一致していますが,解釈にあたっては『クルアーン』以外の要素も加味するなど,スンナ派との違いが歴史的に形成されていくことになりました。

ハワーリジュ派はシーア派ともスンナ派とも敵対し,カリフの位には神の権威を受け継いだ者がイスラーム教徒の共同体によって選ばれるべきであり,アラブ人であってもなくてもかまわないと主張し,のちに北アフリカのベルベル人の間に反アラブ的な思想として広がっていきました。

(注)「シリア」はアラビア語でシャームと呼ばれ,周辺の現レバノン,パレスチナ,ヨルダンやトルコの一部も含む領域(歴史的シリア)を指しました。

◆ムアーウィヤはアラビア半島(=田舎)ではなくシリア(=都市)を中心とする官僚制国家を建設しようとした

イスラームの中心は,アラビア半島からシリアへ

総督の〈ムアーウィヤ〉は,661年にシリアのダマスクス(かつてアラム人の拠点でした) 【セ試行】【セH2ウマイヤ朝の首都か問う】【セH15イェルサレムではない,セH19地図】【H27名古屋[2]】にウマイヤ朝を開き【セH3時期(8世紀後半ではない)】【セH21インドではない,セH25時期,セH29試行 系図の読解】,玉座(ぎょくざ)に座ってカリフを称しました【大阪H30論述:7世紀後半に西アジアに成立した帝国では,社会や国家のあり方がどのように変化したか(指定語句:シャリーア,ウンマ,カリフ)】。

彼に従った多数派をスンナ派【セH17シーア派とのひっかけ,セH29試行 アリーの子孫が指導者と主張したのではない】と呼びます。スンナとは〈ムハンマド〉以来イスラーム教徒の間で積み上げられてきた習わし(慣行)や,それを守る人から成る共同体を意味します。スンナに従う人をスンニーというので,日本ではスンニ派といわれることも多いです。

スンナ派は「全体の合意」(イジュマー)によってイスラームの共同体を運営していこうとする集団ですが,実際に判断をくだすのはウラマー(学者)でした。そこで支配者がイスラーム教を信仰する国家では,特定の教義に属するウラマーが保護されるようになっていきます。

スンナ派の人々は,「ハワーリジュ派やシーア派は,〈ムハンマド〉以来のイスラーム共同体から離れていったグループだ。それに対して,自分たちは共同体の伝統を守り続けている正統派だ」と考えています。

◆シーア派は〈アリー〉の直系の一族に従い,ウマイヤ朝のカリフに敵対した

一方,〈ムアーウィヤ〉に反発する人々は,みんなで話し合い,意見を出し合ってウンマ(共同体)を建設するべきだと考えます。暗殺された〈アリー〉の次男〈フサイン〉は,〈ムアーウィヤ〉を倒そうとクーファに向かう途中,カルバラーというところで殺害されます。これを悲しんだ人々は〈フサイン〉の亡き息子たちを支持し,やがてシーア派と呼ばれるようになったのです。「シーア」とは「党派」という意味で,もともとは「シーア=アリー」と呼ばれていました。彼らは〈アリー〉の一族を重視し,その指導者イマームの下に団結します。今でもシーア派の人々は,毎年〈フサイン〉のお墓参りの行事をおこなっています。

〈フサイン〉の妻はサーサーン朝の王女だったという言い伝えがあり,特にイラン(ペルシア)の人々に受け入れられていくことになります。つまり,スンナ派とシーア派の違いは,アラブの文化を受け入れた人々と,ペルシア文化を守る人々との対立でもあるのです。

一方,スンナ派のカリフ〈ムアーウィヤ〉の在位は680年までです。以後カリフはウマイヤ家に世襲されるようになったので,ウマイヤ「朝」といい。英語ではThe Umayyad Caliphate(ザ=ウマイヤド=カリフェイト,ウマイヤ家のカリフ国)といいます。

イスラーム教によって「平和」が実現されている範囲を「ダール=アル=イスラーム(イスラームの家)」といい,まだ「戦争」の絶えない異教徒の地域を「ダール=アル=ハルブ(戦争の家)」と,それぞれアラビア語で言います。異教徒がイスラーム教徒を攻撃してくる場合,イスラームの家を守るために,「ジハード(聖戦)」が認められています。ジハードとは本来は「(アッラーのための)努力」という意味なので,本来は「聖戦」のことだけを指すわけではありません。弱い自分と戦うための努力を小ジハード,外からの圧力に負けない努力を大ジハードというのです。

◆ウマイヤ朝はイベリア半島から中央アジアまで領土を急拡大し,交易ルートをにぎった

さて,ウマイヤ朝は領土を次々に拡大し,中央ユーラシアのソグディアナ(ソグド人の出身地で,アム川とシル川の上流部)まで拡大します。

イェルサレム(アラビア語ではクドゥス(聖地という意味))にある金の装飾の輝く岩のドームは,ウマイヤ朝のカリフ【セH15キリスト教徒ではない】により建てられました。建設地は,ユダヤ人のソロモン神殿があった場所のため,問題はゆくゆく複雑になっていきます。

権力者は,寺院(モスク)や隊商宿(キャラヴァンサライ【セH30】)などの公共建築を建てるなどの寄進(ワクフ)をすることで,イスラーム教徒にふさわしい支配者として,人々から認められようとしました(注)。

(注)ワクフは宗教的な行為に見えて《交換を前提としたうえで,互酬を目的とし,そのパフォーマンスとして再分配の機能を果たした制度》であると見ることもできます(加藤博『イスラム世界の経済史』NTT出版,2005年,p.190)。

ウマイヤ朝はまた,インド西部にも進出しています【セH3インドのほぼ全域を征服していない】。

7世紀後半~8世紀初めには,ビザンツ帝国の都コンスタンティノープルを何度か包囲し,海上封鎖して襲撃しようとしましたがいずれも失敗。ビザンツ帝国が,「ギリシアの火」というアスファルトを用いた火炎放射器で,ウマイヤ朝の艦隊を焼き払ったと見られています。その秘密は長い間謎につつまれていました。

ベルベル人【立命館H30記】を主力とするウマイヤ朝【セH6時期(イベリア半島への進出がウマイヤ朝時代か問う)】の軍隊は北アフリカの海岸線をなぞりながら征服してイベリア半島に進出し,711年西ゴート王国を滅ぼしました。このときの武将〈ターリク〉の上陸地点は「ターリクの丘」(ジャバル=アル=ターリク)と呼ばれ,これがジブラルタル海峡の語源になりました。

ウマイヤ朝のイスラームの軍はのちに,732年メロヴィング朝フランク王国の宮宰〈カール=マルテル〉の騎兵軍によりトゥール=ポワティエ間の戦い【セ試行 メロヴィング朝の成立に重要な意味を持っていない】【東京H29[3]交戦勢力のウマイヤ朝,メロヴィング朝を答える】【追H9アッバース朝ではない】【立命館H30記】で敗れたものの,ピレネー山脈の南までを支配下におさめました。

西ゴート王国の王族は,イベリア半島西北部に逃れてアストゥリアス王国(718~925)を建国しました。アストゥリアス王国は10世紀初めにレオンに遷都し,レオン王国となります。

715年には,第6代カリフ〈ワリード1世〉(在位705~715)により,ダマスクスに現存する最古のモスクであるウマイヤド=モスクが完成しています。

◆イスラームのカリフ政権は,ユダヤ教・キリスト教を保護した

「クルアーンか,剣か」ではなく,「貢納」すればOK

ウマイヤ朝はこれだけ広範囲に領域を広げたものの,大規模な反乱は起きませんでした。それはイスラーム教徒以前の支配者よりも低い税率を設定し,異なる宗教に対しても寛容であったためです。ユダヤ教徒とキリスト教徒は「啓典の民」(アフル=アル=キターブ)として扱われ,特に商業を積極的に保護したイスラーム教徒たちにとって,金融業を営むユダヤ教徒との取引は特に重要でした。

イスラーム勢力は,かつて流布されたように「クルアーンか,剣か」― つまり,「クルアーンに書いてあることを信じるか,さもなければ命を奪うか,さあどちらだ」という二者択一を迫ったわけではありません。貢納さえしていれば,よほどの抵抗さえしなければ信仰は守られたのです。世界の多様性(ダイバーシティ)を前提に,現実主義的に寛容な支配をしていったところが,イスラーム政権のポイントです。

しかし,ウマイヤ朝の時代の支配層はアラブ人が中心だったため,たとえイラン人がイスラームに改宗しても,税を払わなくてよい特権をもっていたのはアラブ人だけでした。イスラームに改宗した非アラブ人(マワーリー)はアラブ人イスラーム教徒に対し不満を高め,一方で〈ムハンマド〉の家系を引く他の家門(例えばアッバース家)も,ウマイヤ家の血筋の者ばかり優遇されることにが不満を持つようになりました。こうして「ウマイヤ朝を倒して,すべてのイスラーム教徒が平等な国をつくろう」という動きが起こっていきます。第8代〈ウマル2世〉(位718~720)の改革は不十分に終わり,〈ヤズィード2世〉(位720~724)のときに北アフリカとイベリア半島南部(アンダルス)でベルベル人の改宗者(マワーリー)が反乱を起こし,ウマイヤ朝から自立しました。

イランでは,第4代の正統カリフである〈アリー〉の子孫を指導者(イマーム)として支持する人々がシーア派を形成し,自立傾向を強めていました。彼らの中には,自分たちのイマームをカリフにつけようとするグループのほかにも,「カリフにはアッバース家が就任するべきだ」という考えを持つ人たちがいたため,アッバース家はイランのシーア派と提携を模索します。

彼らがイランで反乱を起こすと,アッバース家は,イラン北東部のホラーサーン地方を拠点に反ウマイヤ家の運動を本格化させます。なぜホラーサーン地方(アム川の南)を拠点にしたかというと,この地方の戦士団には精鋭部隊が揃っていたからです。ホラーサーン地方は,北方からイランに向けて進出する際の重要な“入り口”にあたる地点。古来,交易や略奪の経路として使用されてきたため,ウマイヤ朝時代にも精鋭部隊が置かれたのです。

このホラーサーン軍が中心になって747年にウマイヤ朝に対する武装蜂起が起こります。749年にカリフに選ばれた〈アブー=アル=アッバース〉は,750年にウマイヤ朝最後のカリフ〈マルワーン2世〉(位744~750)を倒し,アッバース朝【東京H23[1]指定語句】が始まりました。結局シーア派の指導者はカリフにつくことができず終いでしたが【追H9シーア派の教義を採用しスンナ派を弾圧したわけではない】,アッバース朝ではイラン人【追H20】が官僚に登用【追H20】され,民族間の不平等は解消されていきます。この一連の政治変動をアッバース革命といいます。

◆アッバース朝と唐とのタラス河畔の戦いで製紙法が伝わり,“アッバース=ルネサンス”が開花

製紙法がイスラーム圏に伝わり,大翻訳運動へ

〈アッバース〉は内陸ユーラシアにも進軍し,751年にタラス河畔の戦い【セH14ウイグルは関わっていない,セH25時期】で〈高仙芝〉(唐につかえた高麗人の武将)率いる唐【セ試行 ササン朝ではない】とトルコ系遊牧民のカルルクとの連合軍に勝利をおさめています(唐・宋のころの中国人は,アラビア人のことを大食(タージー)と読んでいました)。唐軍が総崩れとなったのはカルルクの裏切りによります。アッバース朝の捕虜になった唐の紙すき職人を通して中国の製紙法【セH27】【セA H30「中国からイスラーム世界に伝わった」か問う】が西方に伝わることになったといわれてきましたが,近年ではそれ以前に伝わっていたのではないかという説もあります。

紙自体は,これ以前にイスラーム世界でも知られていました。しかし,木材が豊富にない西アジアで,何が紙の原料に用いられたのでしょうか。従来は羊皮紙が用いられていましたが,供給量に限界がありました。そこで,衣類に用いられた麻を製紙の原料とされたのです(注1)。

759年にはサマルカンド【セH2タリム盆地のオアシス都市ではない】に,中国以外では初の製紙工場が作られています。そのことは,今後サマルカンドが文化や科学技術の中心となっていく前提をつくりました。793年にバグダード,10世紀にはダマスカス,カイロを通り,1151年にスペインを経由して→1348年フランス→1494年イギリス・1586年オランダ→1635年デンマーク→1690ノルウェー・アメリカ合衆国。イタリアを経由して,1276年→1390年ニュルンベルク→1491年ポーランド→1498年ウィーン→1576年モスクワのように西方に伝わっています。なお,朝鮮半島に伝わったのは600年頃,日本には610~625年頃の伝播です(注2)。

イスラーム世界の各地では,ビザンツ帝国→サーサーン朝を介して継承されてきた,古代ギリシア・ローマの情報が,アラビア語に翻訳されていきました。これを大翻訳運動【東京H23[1] アラブ=イスラーム文化圏をめぐって生じた異なる文化間の接触や交流についての論述】ともいいます。830年にはアッバース朝の第七代カリフ〈マアムーン〉がバイト=アル=ヒクマ(知恵の館)を建設し,研究者を招いて学芸を充実させました。ある意味「アッバース=ルネサンス」と言っても差し支えないでしょう。

(注1)http://dtp-bbs.com/road-to-the-paper/paper/history-of-paper.html。吉田印刷所

(注2)木村尚三郎編『世界史史料(上)』東京法令,1977,p.320

◆アッバース朝は首都を東方のバグダードに移し,官僚機構を整備した

帝国統治に,イラン人官僚が活躍した

なお,アッバース朝の時代になると,カリフは“ムハンマドの代理人”というよりも,“神の代理人”としての性格を持つようになっていきます。

アッバース朝【セH22】第2代の〈マンスール〉(位754~775) 【追H30アブー=バクルではない】は,3重の城壁に囲まれた円形の新都バグダード【京都H22[2]地図上の位置】【セH3アッバース朝の首都か問う,セH6長安とならぶ大都市であったか問う】【セH22】【追H9メッカではない,追H20カイロではない,H30】(マディーナト=アッサラーム(平安の都))を現在のイラクを流れるテ

ィグリス川【セH22】河畔に計画的に建設しました。イスラーム政権はヨーロッパを圧迫したイメージが先行しがちですが,領域を接していたビザンツ帝国とは対立していたものの,その西方のフランク王国との外交関係は良好で,交易も盛んにおこなわれます。

バグダードは高さ34メートルの城壁で囲まれ巨大都市に成長し,シリア門(北西),クーファ門(南西),果ては長安に通じる中央ユーラシアのシルクロードに向けたホラーサーン門(北東),バスラ門(南東)からは各地への街道が整備され,駅伝制(バリード)がしかれました。また,イラン人を官僚として採用し,文書による行政制度を発達させます。アッバース朝は,アケメネス朝以来のこの地域の帝国支配の伝統を,ハード面でもソフト面でも受け継いだわけです。

さらに,行政システムを整え駅伝制も整備し,革命運動に協力したシーア派の反乱は鎮圧され,アッバース家による中央集権的な支配が固まります。

税制については,アッバース朝ではイスラーム教徒ならだれでも地租(土地にかける税,ハラージュ) 【共通一次 平1:人頭税ではない】を納めるようにし,イスラーム教徒ではない征服された人々【共通一次 平1:イスラーム教徒には課されない】からは地租に加えて人頭税(ジズヤ) 【セH5】【東京H21[1]指定語句】【共通一次 平1:資産税ではない】【セH13】を納めさせました。なお,ユダヤ教徒とキリスト教徒は,違った考え方によって信仰しているものの,同じ神を信仰し,その神によって創造された人間には変わりないということで,「啓典の民」【セH5「…啓典の民に〔ジズヤ〕を課すこともない…」という史料中で使用】に位置づけられ,人頭税(ジズヤ)を払う代わりにその信仰は保障されました【共通一次 平1:土地を持っている場合はハラージュも払う】。

ウマイヤ朝では,アラブ人でない者は,イスラーム教徒に改宗したとしてもジズヤを納めることになっていましたから,イスラーム教徒の中での不平等は解消されたことになります。このことから,アッバース朝を「イスラーム帝国」とも呼びます。

また,革命に参加したイラン人は,軍隊や官僚(書記)として採用され,アッバース朝の要職にも就任するようになっていきます。混乱が収拾すると,「イスラーム法(シャリーア)」【セH19 6世紀には成立していない(イスラーム成立よりも前なのだから),セH26ジハード,バクティ,スーフィズムではない】【大阪H30論述】に基づき,力でねじ伏せるのではなく制度と文書によって適切に統治が実現するようになっていきました。イスラーム法のスンナ派による解釈をめぐっては,預言者のハディース(言行)を重視する法学派シャーフィーイー派,各地域の慣行や商業活動を重視するハナフィー派,メディナ社会の慣行を重視したが過激派に厳しいマーリク派,ハディースを重視し非常に厳格なハンバル派などの学派に分かれていきましたが,統一的な見解を有する組織や制度はつくられませんでした(どれか一つの学派だけが各王朝で採用されたわけではなく,事件に応じて複数の学派の解釈が使い分けられていました)。一方,シーア派の法体系では,ハディースのほかにイマーム(シーア派指導者)の見解が重視されました。

農民から徴収した租税(ハラージュ)のうち,現物で徴収した分は市場で現金化され,官僚による財政管理によってホラーサーン軍や官僚に現金で俸給(アター)が支払われました。シャリーア(世俗法)が整備されていくと,それを受け入れた都市どうしの交易も活発化し,北アフリカからユーラシア大陸東端にいたるまでのイスラーム教徒の都市を結ぶネットワークが形成されていきました。

◆アッバース朝は〈ハールーン〉のときに最盛期を迎える

〈ハールーン=アッラシード〉(位786~809) 【セH3シャープール1世ではない】【追H9アッバース朝と関係あるか問う】のときに最盛期を迎え,バグダードは人口100万の大都市となりました。彼は,9世紀に原型ができていたといわれる『千夜一夜物語』(“アラビアン=ナイト”) 【東京H8[3]】にも登場しています。ちなみに,この物語に現れるシンドバッドの冒険,アリババと40人の盗賊,アラジンと魔法のランプ,空飛ぶ絨毯などの話は,のちにヨーロッパ人によって追加されたものです。

アッバース朝はさかんに金貨(ディーナール)や銀貨(ディルハム)を発行し,為替手形(かわせてがた,スフタジャ)や小切手(こぎって,サック)も使用されていました。小切手はペルシア語ではチェックといい,これが英語のcheckのもとになりました。

◆イベリア半島ではウマイヤ朝が存続する

ウマイヤ家の多くはアッバース革命のなかで殺害されてしまいましたが,シリアからモロッコに脱出したウマイヤ朝のカリフの孫〈アブド=アッラフマーン1世〉(位756~788)はイベリア半島【セH21小アジアではない】で,北アフリカのベルベル人【セH29イスラーム教への改宗が進んだことを問う】からの支持を得ました。そして,756年にイベリア半島のコルドバ【東京H18[3]】【セH30】を都に後ウマイヤ朝(アンダルス(コルドバ)のウマイヤ朝) 【東京H18[3]】【追H9スルタンの称号を得ていない】【セH16】【立命館H30記】を建国します。

首都コルドバは,アッバース朝の首都で発達したイスラーム固有の学問(イスラーム教に関する神学・法学・歴史学など)や外来の学問(ギリシア【セH3】・ローマやインド【セH3】,イラン【セH3】で発達した自然科学・数学・哲学など)を取り込むことで,文化の中心地になっていきました【セH3イスラーム文化は「多様な民族を担い手とする国際的文化である」か問う】。

イスラーム教では偶像崇拝が禁止されているので,人物や動物の絵画は避けられます【セH3神像や礼拝像が盛んに制作されたのではない】。そこで,アラビア語に装飾を施したイスラーム書道(ペンには,かつて古代エジプトでパピルスに記入するのに使われた葦ペン(カラーム)が使われました)や,植物や図形をモチーフにした幾何学文様(アラベスク【セH5ジズヤではない】)が発達していきました。

●600年~800年のインド洋海域

インド洋海域…インド領アンダマン諸島・ニコバル諸島、モルディブ、イギリス領インド洋地域、フランス領南方南極地域、マダガスカル、レユニオン、モーリシャス、フランス領マヨット、コモロ

インド洋の島々は,交易ルートの要衝として古くからアラブ商人やインド商人が往来していました。

○600年~800年の東アフリカ

東アフリカでは,紅海沿岸のアクスム王国が衰え,代わってインド洋沿岸の都市国家が栄える

キリスト教の栄えていたエチオピア高原のアクスム王国は,アラビア半島にイスラーム教が広まったこともあって交易ルートをおさえることができなくなり,衰退していきました。

代わって,東アフリカのインド洋沿岸にはアラブ人やペルシア人のイスラーム教徒が頻繁に来航するようになりました。8世紀にアッバース朝が成立すると,紅海よりもペルシア湾での交易がさかんになり,オマーンからアラブ人やペルシア人の商人が奴隷などの取引に訪れるようになったのです。東アフリカから輸出された黒人奴隷はザンジュと呼ばれました。インド洋沿岸の都市国家キルワの「シラジ」と呼ばれる人々は,もともとペルシアのシーラーズの出身者ではないかと考えられています。

○600年~800年の中央アフリカ

アラブ人の陸路でのアフリカ大陸中央部の南下は,中央アフリカの熱帯雨林に阻まれました。現在でもイスラーム教徒の分布は,中央アフリカのカメルーンあたりが南の限界(南限)となっています。

○600年~800年の西アフリカ

◆サハラ沙漠の横断交易が盛んになりガーナ王国が栄える

8世紀のアラビア語史料の中に,ニジェール川流域のガーナ王国【東京H9[3]】【セH8サハラ縦断交易で栄えたか問う,セH9[24]地図上の位置を問う】に関する情報が初めて現れます。「黄金がニンジンのように土地から生える」という伝説が,地中海地方に伝わったというほど,金を産出することで知られていました。アラブ人は,サハラ沙漠から南の地域を一括して「スーダン」とよんでいました。「黒人の国」という意味で,現在のスーダンはこのうちの東スーダンです,チャド湖付近を中央スーダン,ニジェール川流域を西スーダンということもあります。

○600年~800年の北アフリカ

632年にアラブ人〈ウクバ=イブン=ナーフィ〉により,サハラ沙漠にイスラーム教が伝わりました。670年には,地中海沿岸のチュニジアに軍営都市カイラワーンが建設されました。その後,711年にはウマイヤ朝の支配下にあったベルベル人の〈ターリク〉を中心に,多数のベルベル人やアラブ人の兵士をともなってイベリア半島に進出。西ゴートの支配者に圧政に対するキリスト教徒やユダヤ人の不満を利用し,〈ターリク〉の軍は西ゴート王国を滅ぼしました。このときに上陸したイベリア半島南部の小さな半島は「ターリクの山」(ジャバル=ターリク)と呼ばれるようになり,のちになまってジブラルタルと呼ばれるようになりました。現在でも地中海の入り口にあたる重要な地点を占め,スペインの領土に囲まれる形でイギリスの領土となっています。

その後,イベリア半島領ではアラブ人の支配層内で部族対立が起きる中,756年にアッバース朝に敗れてお忍びで逃れて来たウマイヤ家の王子〈アブド=アッラフマーン〉(1世,位756~788)が住民の支持を得てコルドバを占領し,アミール【追H9スルタンの称号を得ていない】を称して後ウマイヤ朝(アンダルス(コルドバ)のウマイヤ朝,756~1031)が建国されました(注)。従来の支配層の抵抗は続き,〈アブド=アッラフマーン1世〉は777年にフランク王国の〈カール大帝〉(位768~814)に救援を求めています。

〈アブド=アッラフマーン3世〉(位912~961)は929年にカリフ【追H9スルタンの称号を得ていない】の称号を名乗り,支配の黄金時代を迎えました。コルドバにはキリスト教の教会に隣接して,壮麗なモスク(メスキータ)【立命館H30記】も建てられます。

(注)「後ウマイヤ朝」は日本での呼び名です。イスラーム教諸国では,金曜日の集団礼拝(金曜礼拝)で説教師が説教(フトバ)をおこなうときに,世俗の支配者の名を述べます。その名で呼ばれた支配者が,その領域の世俗の支配者として認められるということになっていたのです。そのようにして支配者として認められた者には,領域内のイスラーム教の保護やインフラの整備,巡礼のために使用する街道の安全確保などが求められました。

マグレブ地方とイベリア半島の大部分も,イスラーム教徒の支配圏に入っていきました。マグレブ地方とはアラビア半島からみて「日の沈むところ」という意味で,現在のモーリタニア,モロッコ,アルジェリア,チュニジア,リビアにかけての地中海沿岸地方を指します。

北アフリカの先住民のベルベル人の多くは,少数派のハワーリジュ派を受け入れました(注)。彼らはマグレブ地方にルスタム朝(776?~909)を建てていました。いずれもハワーリジュ派で,地中海交易・サハラ交易で栄えました。

リビアは東部(キレナイカ地方)はエジプトの政権,西部(トリポニタニア地方)は西方の政権の影響を受けましたが,アラブ系遊牧民の活動範囲でした。

◆ローマ教会とコンスタンティノープル教会の対立が深刻化した

聖像禁止令をきっかけに東西教会が対立する

4世紀末に移動を開始したインド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々は,各地のローマの官僚機構を利用しながら国家を建設していきました。

それに対しローマを本拠地とするローマ教会は,インド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々に対してアタナシウス(ニカイア)派の布教していきました。布教の際には,文字よりもわかりやすい,〈イエス〉や〈マリア〉などの聖画像(イコン)を使用しました。

それに対し,726年に東ローマ帝国イウサロス朝の創始者〈レオン3世〉(在位717~741,教皇レオ3世とは別人)【セH13聖ソフィア聖堂建設は命じていない,セH18】が聖像禁止令【東京H7[1]指定語句】【セH18】を発布して批判し,東ローマ帝国の保護する正教会と,ローマ教会との間のケンカにエスカレートしてしまいました(聖像崇拝論争)。〈レオン3世〉による聖像破壊(イコノクラスム)の本音は,教会財産の没収にあったようです。しかし,文字の読めない住民を多くかかえる西方のローマ教会にとっては,聖像禁止令は布教活動への“妨害”以外の何ものでもありませんでした。

教義の上でも両者の間に対立がありました。〈マリア〉は聖霊によって〈イエス〉を身ごもったとされますが,この「聖霊」が父としての神から発すると主張したのが正教会(コンスタンティノープル教会)。いや,父だけでなく子としての〈イエス〉からも発するとしたのがローマ教会です。

ほかにも,最後の晩餐の儀式を象徴する儀式(聖餐(せいさん))で使うパンに,パン種を入れるのが正教会,入れないのがカトリック教会。

聖職者の妻帯(さいたい。結婚すること)を一部認めたのが正教会,認めないのがカトリック教会。

また正教会はギリシア語を使用,カトリック教会はラテン語を使用した点にも違いがあります。

そもそも東ローマ帝国の皇帝は,コンスタンティノープルのキリスト教教会(正教会)を保護し,そのトップである総主教(そうしゅきょう)がとりしきる儀式で皇帝の冠を与えられていました。皇帝はキリスト教の儀式(奉神礼(ほうしんれい)。ローマ教会では典礼(てんれい,ミサ))をとりおこなうことはできず,正教会の中では総主教の次に偉い地位にありました。〈レオン3世〉は聖像禁止令によって教義上の問題に首を突っ込み,それをローマ教会にも押し付けようとしたわけです。

787年には東方教会とカトリック教会がともに認めた最後の公会議である,第二ニカイア(ニケア)公会議が開かれましたが,それ以降はカトリック教会による単独の公会議が開かれるようになり,別々の発展を遂げていくことになります。この会議でようやく聖像禁止令は廃止されました。

このような事情から次第にローマ教会は,教義上の対立を含むコンスタンティノープル教会からの独立傾向を強め,聖像禁止令を押し付ける東ローマ皇帝にかわる新しい保護者が必要と痛感するようになります。

◆ローマ教会はフランク人の王に保護を求めた

フランク王国のカロリング家は,ローマ教会に接近

そんな中,こつぜんと姿を現したのが,現在のフランス(ガリア)に移動していたフランク王国です。ローマ教会が正統とするアタナシウス(ニカイア)派に改宗していた初代国王〈クローヴィス1世〉が亡くなると,フランク王国は分裂し,メロヴィング家は弱体化していました。

一方で,フランク王国の東部を支配していたカロリング家は勢力を増し,687年には宮宰〈ピピン2世〉(大ピピンとも,位680~714)がメロヴィング朝の実権を掌握します。宮宰(マヨル=ドムス)というのは実質的にナンバー2の役職であり,フランス全体に支配権を広げていきます。

〈ピピン2世〉の子,宮宰(国王ではありません)〈カール=マルテル〉(686~741)は,軍事力で732年にウマイヤ朝のイスラームの小規模な部隊を追いかけて撃退。「自分はイスラーム教徒を殲滅し,キリスト教世界を救ったのだ!」と話を盛りまくって,一気に名声を高めます。自分自身の出自の低さをカバーするための意図もあったとみられます。ローマ教会はこの功績を聞きつけ,「フランク王国のカロリング家は守護者として期待できる」と,フランク王国への注目を高めていきました。

この戦いをトゥール=ポワティエ間の戦い【東京H29[3]交戦勢力を答える】【セH14キリスト教徒とイスラーム教徒との戦いかを問う】といい,カロリング家が台頭する上で重要な事件ではあるものの,戦闘の規模は決して大きなものではありませんでした。

とはいえ〈カール=マルテル〉は家来たちに獲得した領地を与えて,メロヴィング家に対抗できるだけの軍事力を育成していきます。

こうして彼の子〈ピピン3世〉(小ピピンとも,位751~768) 【セ試行 カール大帝ではない】【セH7】【セH19時期】は,ときの教皇〈ザカリアス〉(位741~752)の許可を得て,メロヴィング朝【H27名古屋[2]】の王を武力で排除し,ついにフランク王国国王に就任することができたのです【セH7コンスタンティノープル教会との関係を強化していない】。

こうしてカロリング朝(〈カール=マルテル〉が由来です)をひらくことに成功した〈ピピン〉は,教皇を圧迫しているランゴバルド王国を倒し【セH21世紀を問う・滅ぼしてはいない】【追H30トゥール=ポワティエ間の戦いは無関係】,彼らが東ローマ帝国から奪い取っていたラヴェンナ地方を教皇に贈与します。

宗教的な権威に土地や物を寄付することを「寄進」(きしん)といいますので,このことをピピンの寄進といいます。このときの領土が,のちのちまで続く教皇領の元となります。教皇領は19世紀以降小さくなってしまって,残ったのがヴァチカン市国ということになります(ローマ市内にあります)。

◆〈カール大帝〉は“西ローマ皇帝”に任命された

ローマ教会は,ローマからフランクに“乗り換え”

〈ピピン3世〉の跡継ぎは〈カール大帝〉(フランク王在位768~814,西ローマ皇帝800~814) 【セH29試行 クローヴィスとのひっかけ】【セH6】【セA H30】です。

〈カール大帝〉は799年,暴動が起きたためローマから避難した〈レオ3世〉の救援に応じ,800年に軍を引き連れてローマに入城。そこで,長年空位だった西ローマ帝国の皇帝の冠を授けられました。

当時のローマにはかつての帝国首都としての面影はまったくなく,寒空のもと,ローマ教会はコンスタンティノープルに拠点を置くローマ皇帝からも冷遇されていました。

〈ペテロ〉の“後継者”としての由緒を持つローマ教皇は,かつてのようなローマ帝国の皇帝との協力関係を復活させようと,ローマ文化を受け入れていたゲルマン語派の諸民族に目をつけます。

候補の一つに,589年にアタナシウス派に改宗していたイベリア半島の西ゴート王国があったわけですが,こちらは711年にウマイヤ朝に滅ぼされている。そこで,フランク人を“ローマの代わり”に立てたわけです。

こうして〈カール大帝〉は「西ローマ皇帝」に任命され,西ヨーロッパの大陸部の分裂状態は一時的に終わりを迎えたのです。

◆東ローマ帝国はイスラーム教徒の進出に対応し,中央集権化を進めます

ローマ帝国の東方領土(東ローマ(ビザンツ)帝国)には,7世紀に入ってイスラーム教徒による領土拡大が始まりました。イスラーム教徒への対策として,〈ヘラクレイオス1世〉(位610~641)は帝国をいくつもの軍管区(テマ)に分ける制度を拡充し(注),地方の軍団の指揮官に,軍事権と行政・司法権を与え,間接支配させました(テマ制度(軍管区制度)【セH14エンコミエンダ制とのひっかけ,セH16 ビザンツ帝国の政策かを問う,セH21フランク王国ではない】)。兵士には土地が与えられ,平和なときには農業に従事し,戦争のときには土地を守るために戦わせました(屯田兵制) 【セH16 ビザンツ帝国の政策かを問う】。しかし,636年にはヤルムークの戦いで正統カリフ時代のイスラーム軍に敗れ,シリアやエジプトを失いました。

〈ヘラクレイオス1世〉は,東地中海の国際共通語であったギリシア語を公用語に定めたほか,キリスト教の教会を統一するために教義を定めました【セH16ビザンツ帝国では政教分離が徹底されたわけではない】。歴代のビザンツ皇帝や学者たちは,古典ギリシア語で書かれた文献の研究や保存に熱心でした。この文献がイスラーム教徒に伝わりアラビア語に翻訳され,12世紀以降,ラテン語に再翻訳されヨーロッパ諸国に古代ギリシア文化が伝わることになります。

(注)テマ(セマ)制は680年頃にすでにバルカン半島で,ブルガール人やスラヴ人対策のためにテマ(セマ)=トラキアが初めて置かれていました。

なお,「東ローマ帝国」とか「ビザンツ帝国」という呼び名は後世の呼び名であり,この国の正式名称はずっと「SPQR」でしたこの「Senatus

Populusque Romanus」(セナートゥス・ポプルスクェ・ローマーヌス)とは,「ローマの元老院と人民」(=ローマ帝国)という意味です。

8世紀のイウサリア朝を創始した皇帝〈レオン3世〉(位717~741)以降,東ローマ帝国は再び勢力を回復するように成り,726年の聖像禁止令【セH16 ビザンツ帝国の政策かを問う】で聖画像(イコン)を禁止しました【セH18叙任権闘争とは関係ない】。この政策をイコノクラスム(聖画像の破壊)といいます。イコン(イエスなどの聖像)を使ってヴィジュアルの助けを借り,インド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々に対してせっせと布教をしていたローマ教会は,聖像禁止令の押し付けには反対の立場をとり,東ローマ帝国の保護する正教会との聖像崇拝論争に発展します。のちにローマ教会は,東ローマ帝国に見切りをつけて,教会の新たな保護者としてフランク王国の〈カール大帝〉を選ぶことになります(800年,カールの戴冠【東京H7[1]指定語句】【セA H30】)。

◆様々な“特典付き”の土地が,農民とセットで主君から家臣に与えられる制度が成立した

西ヨーロッパを中心に,ローマ由来の恩貸地制度【セH3,セH6】と,ゲルマン由来の従士制【セH3】が組み合わさり,隷属的な農民と土地を支配する制度と,その支配圏を認める階層的な支配構造が結びついた社会制度(荘園制)【セH3】が組み上げられていきました【セH3最初から発達した官僚制がみられたわけではない】。

この時期(中世前期一般的には西ローマ帝国の崩壊した5世紀から10世紀)のヨーロッパは,農業(小麦,大麦,えん麦,ライ麦など)を中心とした生産が農民により行われていました。自由な農民もいましたが,領主の経済的・人格的な支配下に入った農民も多く,後者は移動の自由【セH6】が認められず農奴(のうど) 【セH3】【セH23】といいます。

経済的な支配とは,収穫物を納めたり(貢租(こうそ),貢納【セH23】ともいいます),領主の土地を耕したり(賦役(ふえき)【セH23】)する義務があったこと,人格的な支配とは移動の不自由のほかに,領主による裁判権(領主裁判権【セH8】)に従わなければいけないことや(領外)結婚税・死亡税【※以外と頻度低い】の支払いなどが挙げられます。農奴は家族を持つことでできましたが,家族も含めて領主の大切な“労働力”なので,娘が隣村に嫁いだり,誰かが亡くなると,その“補償”として結婚税・死亡税を納める義務があったのです。その代わり農民たちには,小麦粉をひいたり,きれいな水場を利用したり,お祭りに参加したりなどさまざまな保障が与えられていました。

7世紀になると,現在のフランス北西部のフランク王国王領地では,古典荘園制が始まりました。土地を,領主直営地【セH5】と農民保有地に分け,前者は領主が経営し,後者は農民・農奴に小作地として貸しだされました。領主は,農奴に賦役【セH5】をおこなわせたり,自由な農民を労働者として働かせ収穫を貢租としておさめさせたりしたのです。

こういった領主の土地には,農民たちの集落が散らばって分布していて,集落のまわりに耕地が広がっていました。このころのヨーロッパにはまだ十分に森林が広がっていましたが,森は共有地(入会地(いりあいち)。農民が共同で利用する牧草地や森のこと。中世ヨーロッパに限らず「誰のものでもない」土地は,近代以前の社会では広くみられました【セH17】)とされ,森で採れるドングリを冬に備えて豚に与えたり,薪(たきぎ)を拾って燃料にしたりと農民たちで共同利用されました。また,畑を耕すのための牛や,毛を刈り取る羊が飼育され,家畜の飼料に用いられる草の刈り取りも,共同作業でおこなわれました。

このように土地と農民が組み合わさった土地制度を,土地領主制ともいいます。このような領地は,城を構える主君(封主(ほうしゅ))が,戦士・騎士として戦ってくれる人々に与えられることが多くなりました。土地(封土【セH3】)をもらった人は家臣(封臣(ほうしん))となり,主君に軍事的に仕える義務【セH3】を持つかわりに,その土地が得られる特権を得ることができました【セH8領主の「主たる経済基盤は,国王の宮廷での勤務による報酬」ではない】。

フランク王国のカロリング朝の時代になると,国王に任命された伯や大公といった役職に応じて,こうした特権付きの所領が,軍事奉仕と引き換えに与えられるようになっていきました。家臣のほうが国王よりも力関係が上である場合も多かったため,不輸不入権(国王の役人が立ち入って徴税をしたり,裁判をしに立ち入ったりすることを防ぐ権利)【セH14自治・叙任ではない】が与えられていました。また,こうした所領を“功徳”(くどく)を得るためにローマ教会や修道院に寄付(寄進(きしん)といいます)することも,広く行われました。その代表例が,756年の〈ピピン3世〉によるラヴェンナ地方の寄進です。

ローマ教会と提携をした〈カール大帝〉は,『旧約聖書』を根拠に勅令を定め,十分の一税【追H30】の徴収を法的に規定しました。これにより,農民からの税は教区ごとに徴収され,集めたうちの4分の1が最終的に司教のもとにわたることになりました。中世後期になるまで,農民たちの間にこの税に対する抵抗や批判はほとんど起きませんでしたが,税の徴収には後に俗人(教会関係者でない者)が関与するようになり,のち11世紀にはローマ教会と世俗権力との間の聖職叙任権闘争に発展していくことになります。

○600年~800年のヨーロッパ 東・中央ヨーロッパ,バルカン半島

東ヨーロッパ…現在の①ロシア連邦(旧ソ連),②エストニア,③ラトビア,④リトアニア,⑤ベラルーシ,⑥ウクライナ,⑦モルドバ

中央ヨーロッパ…現在の①ポーランド,②チェコ,③スロヴァキア,④ハンガリー,⑤オーストリア,⑥スイス,⑦ドイツ

バルカン半島…現在の①ルーマニア,②ブルガリア,③マケドニア,④ギリシャ,⑤アルバニア,⑥コソヴォ,⑦モンテネグロ,⑧セルビア,⑨ボスニア=ヘルツェゴヴィナ,⑩クロアチア,⑪スロヴェニア

◆6~8世紀にかけてバルカン半島はスラヴ化していった

バルカン半島のスラヴ化がすすむ

異民族の進出を受けやすいバルカン半島では,インド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々の進出が落ち着くと今度はブルガール人,アヴァール人,スラヴ人の進出が続きました。

6~8世紀にかけてバルカン半島はスラヴ化していきます。それにともない先住のイリュリア人やトラキア人は山岳部に避難し牧畜民となりました。11世紀以降に記録上に現れるアルバニア人には,イリュリア人との関連性が指摘されています。

◆バルカン半島東部にはブルガリア人国家「大ブルガリア」が成立した

7世紀前半に黒海北岸のテュルク系ブルガール人は,部族連合の大ブルガリアを建てました。しかし,7世紀半ばにカスピ海北部のハザール=カガン国(⇒ハザール:600~800の中央ユーラシア)により滅ぼされたため,以下のように分裂しました。

1) 北上したブルガール人は,黒海に注ぐヴォルガ川をさかのぼってその中流部にヴォルガ=ブルガール王国を建国。バルト海と黒海の中継交易の利益をめぐり,ハザール=ハン国と対抗しました。

2) 黒海北岸を通ってバルカン半島に進出したブルガール人は,ドナウ=ブルガール=カン国を建国。これは第一次ブルガリア帝国とも呼ばれます。彼らは先住のスラヴ人とともにビザンツ帝国を積極的に攻撃し,681年にはビザンツ帝国から領土を割譲され,貢納の支払いを認めさせています。この頃,ブルガール人やスラヴ人に対する防衛のため,現地の軍団の司令官に国境線を防衛させ,中央から派遣された属州総督が行政を担うテマ(セマ)がビザンツ帝国史上初めて置かれました。ビザンツ帝国は彼ら初めは多神教のシャーマニズムを信仰し,ユルタといわれる移動式テントに居住していましたが,次第にスラヴ化されていきました。

8世紀前半に国家制度が整えられていきましたが,8世紀後半には内紛が起きました。

なお,7世紀にはアヴァール=カガン国の支配を逃れてマケドニアに移住したブルガール人もいましたが,のち衰えました。

◆バルカン半島西部にはスロヴェニア,クロアチア,セルビアが民族を形成する

スロヴェニア,クロアチア,セルビアの形成

バルカン半島西部には南スラヴ人が移動し,西からスロヴェニア人,クロアチア人,セルビア人が民族文化を形成していきました。クロアチア人とセルビア人には,黒海北岸を中心とする騎馬遊牧民サルマタイ人も同化したのではないかといわれています[芝1998:64]。

ビザンツ帝国皇帝〈ヘラクレイオス1世〉(位601~641)のときには,勢力を増したアヴァール人対策としてスラヴ人が招かれたとされます(“夷を以て夷を制す”の政策)。

スロヴェニアは7世紀には小集団の部族のもとで連合が成りましたが,8世紀半ばに拡大したフランク王国の支配下に入りました。

クロアチアはビザンツ帝国と同盟し,強大化していたアヴァール人のアヴァール=カガン国を挟み撃ちしようとしました。

セルビア人は7世紀頃にバルカンに移住しています。

なお,アドリア海とほぼ並行に南北方向に走るディナール=アルプス山脈周辺のボスニア地域は,非常に山がちな地域で統一勢力が育ちにくい場所で,様々な小勢力が分立し周辺からの支配を受けていました。

○600年~800年のヨーロッパ イベリア半島

イベリア半島…現在の①スペイン,②ポルトガル

イベリア半島にも,イスラーム勢力が進出する

イベリア半島南部では,625年頃までには東ローマ帝国の領土がなくなっていました。630年頃には西ゴート王国とローマ=カトリック教会が接近するようになり,654年には「西ゴート法典」が発布されています。

一方,632年にアラブ人〈ウクバ=イブン=ナーフィ〉により,サハラ沙漠にイスラーム教が伝わりました。670年には,地中海沿岸のチュニジアに軍営都市カイラワーンが建設されました。

北アフリカのイスラーム勢力は,711年にはウマイヤ朝の支配下にあったベルベル人の〈ターリク〉を中心に,多数のベルベル人やアラブ人の兵士をともなってイベリア半島に進出。

当時の西ゴート王国では,710年に〈ウィティザ〉王が亡くなると〈ロデリック〉(スペイン語でロドリーゴ)王が即位しましたが,それに異議を唱える者が現れると後継者をめぐる内紛に発展し,分裂状態にありました。

西ゴートの支配者に圧政に対するキリスト教徒やユダヤ人の不満(694年に西ゴート王国で開かれた公会議で,694年にユダヤ人からの財産没収と奴隷化を進めることが決定されていました)を利用し,ベルベル人やアラブ人から構成される〈ターリク〉の軍は〈ロデリック〉(位710~711)を殺害して,西ゴート王国を滅ぼしました。このときに上陸したイベリア半島南部の小さな半島は「ターリクの山」(ジャバル=ターリク)と呼ばれるようになり,のちになまってジブラルタルと呼ばれるようになりました。現在でも地中海の入り口にあたる重要な地点を占め,スペインの領土に囲まれる形でイギリスの領土となっています。

イベリア半島各地の都市は〈ターリク〉率いるイスラームの支配下に置かれ,ウマイヤ朝の属州「アル=アンダルス」という地域として支配されることになりました。支配層のイスラーム教徒は,ベルベル人やアラブ人(アラブ人とシリア人の対立や,北アラブと南アラブの対立がありました)など多くのグループに分かれており,総督の位をめぐって争いも頻繁に起きています。西ゴート人のキリスト教徒や,イスラームに改宗した者(ムワッラド)が人口の大多数を占め,ユダヤ人とともに税を納めることで信仰の自由が認められました。

西ゴート王国の王族・貴族の末裔(まつえい)には抵抗運動を続ける者もあり,718年には〈ペラーヨ〉が北西部にアストゥリアス王国を建国しました。722年にコドバンガで起きたアストゥリアス王国とウマイヤ朝との戦闘は,のちにレコンキスタ(国土回復運動)の“出発点”として記憶されることになります。

イスラーム教徒の支配は内紛により不安定で,756年にコルドバを都として混乱を収めたウマイヤ家の〈アブド=アッラフマーン1世〉の後ウマイヤ朝(アンダルスのウマイヤ朝)でした。ウマイヤ朝は750年にアッバース朝によって倒されており,秘密裏にイベリア半島に逃れた彼が自立し「総督」(アミール)を自称しました。彼は各地の都市に重臣を配置し,ベルベル人の傭兵を採用,行政機構を整備しました。コルドバでは785年に大モスクの建設が始まっています。二重の馬蹄形のアーチ構造といってたイスラーム建築の特徴を備えています。

一方,カロリング朝フランク王国の成長もめざましく,778年には〈カール大帝〉がサラゴーサに遠征しています。この動きにアストゥリアス王国の〈アルフォンソ2世〉は797年に〈カール大帝〉に施設を派遣しました。

○600年~800年のヨーロッパ 西・北ヨーロッパ

西ヨーロッパ…現在の①イタリア,②サンマリノ,③ヴァチカン市国,④マルタ,⑤モナコ,⑥アンドラ,⑦フランス,⑧アイルランド,⑨イギリス,⑩ベルギー,⑪オランダ,⑫ルクセンブルク

北ヨーロッパ…現在の①フィンランド,②デンマーク,③アイスランド,④デンマーク領グリーンランド,フェロー諸島,⑤ノルウェー,⑥スウェーデン

○600年~800年のヨーロッパ 西・北ヨーロッパ

◆ガリア地方では,のちのカロリング家が騎兵隊を組織し,ローマ教会の提携を進めた

イスラーム退治が,キリスト教世界での名声に

インド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々によって旧・西ローマ帝国内に建国された国家のうち,現在のフランス(ガリア)で建国されたのはフランク王国でした。

ローマ教会が正統とするアタナシウス(ニカイア)派に改宗していた初代国王〈クローヴィス1世〉が亡くなると,フランク王国は分裂し,メロヴィング家は弱体化していました。一方で,フランク王国の東部を支配していた勢力(のちのカロリング家)が勢力を増していきました。

〈トゥールのグレゴリウス〉(538?539?~594)が『歴史十巻』(フランク史)を口語ラテン語で著し,時代がローマ人の古典古代から,フランク人とローマ教会による支配へと移り変わっていくであろうことを論じました。

イングランド出身の聖職者〈ボニファティウス〉(672?~754)は,フランク王国支配下のインド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々に対するアタナシウス派の布教を積極的におこない,徐々にアタナシウス派の住民を増やしていきました。のちにカロリング家と呼ばれることになる家柄が,宮宰(マヨル=ドムス)という実質的にナンバー2の役職を世襲しており,やがてフランス全体に支配権を広げていきます。メロヴィング朝のフランク王国に仕えた,王国ナンバー2の宮宰(国王ではありません)の職にあった〈カール=マルテル〉(686~741) 【セH7】は,ローマ教会の領土や当時拡大していた修道院の領土を没収し,それを収入源として戦士団を養成。騎兵を導入してインド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々やガリア南部を従えました。

フランク王国【追H30ランゴバルド王国はない】が,732年にイスラーム教徒のウマイヤ朝の進出に対してトゥールとポワティエの間で勝利したのは,この軍事力によるものです(トゥール=ポワティエ間の戦い) 【東京H29[3]交戦勢力を答える】【セH14キリスト教徒とイスラーム教徒との戦いかを問う】【追H30】。

ただ,この戦いは決して大きな規模ではなく,〈カール=マルテル〉が自らの家柄の格を高めるために利用した側面はいなめません。実際,その後もイスラーム教徒はイベリア半島に支配圏を形成し,ピレネー山脈を越えることはなかったものの,フランク王国を脅かし続けました。

彼の功績の宣伝を聞きつけ,「ビザンツ皇帝に代わる,教会の守護者として期待できる」と,ローマ教会は,カロリング家のフランク王国への注目を高めていきました。

〈カール=マルテル〉もこの勝利を利用し,家来たちに領地を与えて,メロヴィング家に対抗できるだけの軍事力を育成するとともに,ローマ教会に接近します。

○600年~800年のヨーロッパ 西・北ヨーロッパ

○600年~800年のヨーロッパ 西・北ヨーロッパ

◆異端(アリウス派)の退治が,キリスト教世界での名声につながった

〈カール=マルテル〉の子〈ピピン3世〉(位751~768) 【セH19時期】は,今度は教皇を圧迫しているランゴバルド王国に着目【セH21世紀を問う・滅ぼしてはいない】。彼らは,ラヴェンナにあったローマ帝国の総督府を占領していましたが,ここにいた東ローマ(ビザンツ)帝国の軍隊はそこから撤退していたのです。

つまり,ランゴバルド王国からラヴェンナを奪えば,イタリア半島支配の重要拠点が手に入ることになります。

ローマ教会の側からみても,アリウス派を信仰するランゴバルド王国がラヴェンナを支配しているよりも,協力的なフランク王国に支配してもらったほうが安心でした。

そこで,ランゴバルド王国を退治してくれる代わりに,カロリング朝の建国を認めてもらう取引がおこなわれたわけです。

こうして,教皇〈ザカリアス〉(位741~752)の認可を得てフランク王に即位し,カロリング朝を創始。獲得した旧・ラヴェンナ総督領を教皇に寄進しました。教皇はこれにより財政基盤を確保。フランク王国との政治・経済的なつながりが密になっていきます。

宗教的な権威に土地や物を寄付することを「寄進」(きしん)といいますので,このことをピピンの寄進といいます。このときの領土が,のちのちまで続く教皇領の元となります。ローマ教皇も「領域国家」を持ち,みずからの収入源を確保するようになったわけです。

教皇領は19世紀以降小さくなってしまって,残ったのがヴァチカン市国ということになります(ローマ市内にあります)。

〈ピピン3世〉の跡継ぎは〈カール大帝〉(フランク王在位768~814,西ローマ皇帝800~814) 【セH29試行 クローヴィスとのひっかけ】【セH6】です。〈カール大帝〉は799年,暴動が起きたためローマから避難していたローマ教皇〈レオ3世〉【セH6】【H27名古屋[2]】【セA H30「ローマ教皇」】の救援に応じ,800年に軍を引き連れてローマに入城。そこで,長年空位だった西ローマ帝国の皇帝の冠を授けられました。ローマ教皇によって「西ローマ皇帝」に任命され,西ヨーロッパの大陸部の分裂状態は一時的に終わりを迎えます。

○600年~800年のヨーロッパ 西ヨーロッパ 現⑦アイルランド、⑨イギリス

708年にフランス北西部沿岸の島モン=サン=ミッシェルに、司教〈オベール〉が聖堂を建設したと伝えられています(◆世界文化遺産「モン=サン=ミッシェルとその湾」、1979(2007範囲変更))。

○600年~800年のヨーロッパ 北ヨーロッパ 現⑧アイルランド、⑨イギリス

◆ブリテン島南東部にイングランド王国が成立した

アングロ=サクソンの王国が成立したが,8世紀末にヴァイキングが初めて現れる

インド=ヨーロッパ語族ゲルマン語派の人々の一派のアングロ=サクソン人は,ブリテン島にわたって,600年頃から9世紀までに7つの王国(七王国,ヘプターキー) 【セH30】を建国していました。

キリスト教のアイルランド教会は,ローマ教会と競うようにイングランドに布教活動を行いました。アイルランドからは学芸が書物や学者を通じてイングランドに伝わり,カンタベリやヨークでノーサンブリア文化が栄えました。〈ベーダ〉(673?~735)は『イングランド教会史』を著しています。

9世紀末~10世紀初めにかけて七王国のなかのウェセックスの王が中心になり,統合が進んでいきました。ウェセックス王の〈アルフレッド〉大王(位871~899)【セH14・H27】がデーン人【セH14,セH27アヴァール人ではない】の襲来を防ぎ,973年には〈エドガー〉(位959~975)が,カンタベリ大司教のもとで「全ブリテン島皇帝」を称したことを,イングランド王国の成立とみることができます。ちなみに〈アルフレッド〉は歴史書『アングロサクソン年代記』の編纂を命じています。

国王は各地を移動しながらその声と体と豪華な儀式や奇跡(手で触れると病気が治るなど)【セH16リード文(アンリ4世の触手儀礼について)】で人々に権威を示し,現地で議会や裁判所を開いて回りました(移動宮廷。中世ヨーロッパで広く見られた支配方式です)。また,地方には州(シャイア,現在のイギリスのヨーク「シャー」などにも残る言葉です)が設置されました。

なお,793年にはヴァイキング(ノルマン人【東京H6[3]】)の一派が,イングランド北部の大修道院を襲撃しています。彼らに関する初の記録です。次の時期に入ると,彼らの活動は一層本格化していくことになります。

●600年~800年の南極

7世紀にポリネシア人が南極大陸に到達?

オセアニアのラロトンガ島の船乗り〈ウイ=テ=ランギオラ〉(生没年不詳)が、650年頃に南極大陸(ニュージーランド南方のロス海)に到達していたことを示唆する史料が残されています(注)。

(注)Antarctica,

“Encyclopedia Britannica”,https://www.britannica.com/place/Antarctica/History#ref390155